Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdfВыходец из шварцвальдской деревни, Тома остался наиболее искренним в изображении того, что связывало его с родным краем,— в пейзажах и бытовых деревенских сценах, овеянных сентиментальным настроением. Особенно беспомощен Тома в аллегориях и сказочных мотивах, в которых он стремился подражать Бёклину. Мистико-символические тенденции Бёклина нашли свое продолжение и в искусстве Франца Штука, творчество которого уже связано с проблематикой искусства 20 в.

К созданию искусства большого стиля стремился Ханс фон Маре (1837—1887). Несмотря на тяжелое материальное положение и непонимание окружающих, Маре с поразительной силой воли последовательно шел своим путем в борьбе со всякими испытаниями, так же мужественно, как его современники — французские импрессионисты (которым, как «натуралистам», он себя, впрочем, противопоставлял). Как гуманист, Маре мечтал о гармоническом «золотом веке» человечества, реальной основы для которого он, однако, не видел в окружавшей его действительности; о возможностях же революционного обновления мира он не имел представления. Постоянно и фанатически работая над решением формальных проблем и над овладением средствами пластической выразительности, Маре в своей мастерской все больше оказывался изолированным от жизни, от реального мира. Этим можно объяснить черты ущербности, ограниченности в его самых зрелых созданиях; этим же объясняется, что наиболее бесспорным надо будет признать его раннее произведение — фрески Зоологической станции в Неаполе, исполненные им в 1873 г., когда он еще не полностью владел средствами пластического выражения, но зато исходил из реальной жизни, создавая свои образы. Постепенно реалистические тенденции его творчества уступали место идеалистическому неоромантизму.

Свое обучение искусству Маре начал в мастерской Карла Штеффека (1854— 1855), однако через два года резко с ним разошелся. С 1857 по 1864 г. Маре работает в Мюнхене, выставляя свои работы на больших общих выставках, пишет военные эпизоды, заменяя, однако, поверхностную повествовательность Штеффека решением живописнопространственных проблем («Отдыхающие кирасиры», 1861—1862; Берлин, Национальная галлерея).

Замечательных успехов достигает в это десятилетие и портретное искусство Маре, отчасти под влиянием изучения Рембрандта,— автопортрет 1862 г. (Берлин, Национальная галлерея). В 1863 г. художник создал своеобразный двойной портрет— автопортрет с Ленбахом (Мюнхен, Новая пинакотека). Маре вложил в этот портрет своеобразную иронию: Ленбах, глаза которого не видны за стеклами <1> очков, выступает темным силуэтом на фоне смеющегося лица Маре с его лукавым насмешливым взглядом, которое не может полностью заслонить темная шляпа его спутника.

В 1863 г. Маре пишет «Купание Дианы» (Мюнхен, Новая пинакотека), где золотистое обнаженное женское тело в пейзаже определяет собой мелодию живописного замысла. Работы Маре привлекают внимание мюнхенских художников, критики и видного мюнхенского коллекционера барона Шака. Шак, купив картину Маре, предлагает ему и Ленбаху поездку в Италию со стипендией и заданием написать по собственному выбору несколько копий с итальянских классиков эпохи Возрождения. Италия, куда Маре попадает в 1873 г., с ее поразительными памятниками искусства производит на него потрясающее впечатление. Все, что он видел до этого в Мюнхене и Берлине, и все, что он сам делал, представляется ему бесконечно незначительным. В творчестве Маре утверждается желание добиться искусства подлинного и неподражательного приближения к великому реалистическому монументальному искусству классиков. Несколько случайных обстоятельств дали возможность художнику испробовать свою силу.

Дарвинист-зоолог Дорн предоставил Маре для фресковой росписи стены большого зала сооружаемой им при общественной поддержке 3оологической станции в Неаполе. Хильдебранду был заказан ряд скульптур, в частности бюсты Дарвина и Бэра. Задача создания стенной росписи удесятерила силы Маре. В два месяца он разрабатывает эскизы, собирает необходимые этюды и в четыре месяца осуществляет свой замысел. В свои монументальные композиции Маре включил наблюдения над тем, что его окружало в Неаполе: он изобразил на северной стене зала лодку с гребцами, выплывающую в море, рыбаков с сетями и ряд других мотивов. Особенно удачной оказалась композиция на восточной стене («Пергола»), где он написал портретную группу научных сотрудников станции, себя, Хильдебранда и две женские фигуры. Маре нашел замечательное архитектоническое и в то же время живое решение темы, где люди и природа сочетаются в прекрасную живую пространственную гармонию. В росписи западной стены («Несущие сети») ритмические группы загорелых обнаженных рыбаков, полных жизни, выступают на фоне неба, моря и скал. Маре действительно удается, не впадая в подражание, приблизиться к проблемам классического искусства. Но достигнутое не удовлетворяет художника. Он продолжает свои опыты в течение ряда лет, долго не приходя к ощутимым результатам.

Ханс фон Маре. Пергола. Фреска библиотеки Зоологической станции в Неаполе. 1873— 1874 гг.

илл. 302

Ханс фон Маре. Рыбаки в море. Фреска библиотеки Зоологической станции в Неаполе.

1873—1874 гг.

илл. 303

Ханс фон Маре. Геспериды. 1884—1887 гг. Центральная часть триптиха. Мюнхен, Новая пинакотека.

илл. 304

В последнее десятилетие своей жизни на больших досках в виде сюит-триптихов, он создает произведения, в которых, как ему представлялось, «снова ожил дух Апеллеса». Маре стремится в этих работах создать образы счастливого человечества «золотого века». Он изображает в обобщенном показанном пейзаже обнаженных людей. Сводя эмпирические наблюдения действительности к ясным, организованным и гармоничным пространственным представлениям, простейшим отношениям, Маре, однако, приходит к решению отвлеченно-формальных проблем. Композицию картин художник строит как неглубокий рельеф, располагая свои фигуры сменяющимися планами, в которых ритмические сочетания отвесных и горизонтальных масс соединяют мотивы спокойных

движений в единое утверждающее себя пластическое целое. В 1875—1887 гг. написаны: «Юноши под апельсиновыми деревьями», «Золотой век» («Три возраста»), «Геспериды» (два варианта), «Сватовство» (все в Новой пинакотеке в Мюнхене), «Суд Париса» (Берлин, Национальная галлерея) и др. Последним произведением Маре было «Похищение Ганимеда». В овал картины вписан кажущийся огромным зевесов орел, уносящий вверх юношу, золотистое хрупкое тело которого светится на фоне черных крыльев птицы. Внизу на земле еще виден воющий покинутый пес. Маре постоянно считал свои вещи незаконченными, без конца переписывал их, начиная темперой и кончая масляными красками с лаком. Это давало глубину и теплоту тона, но вредило поверхности и сохранности картины.

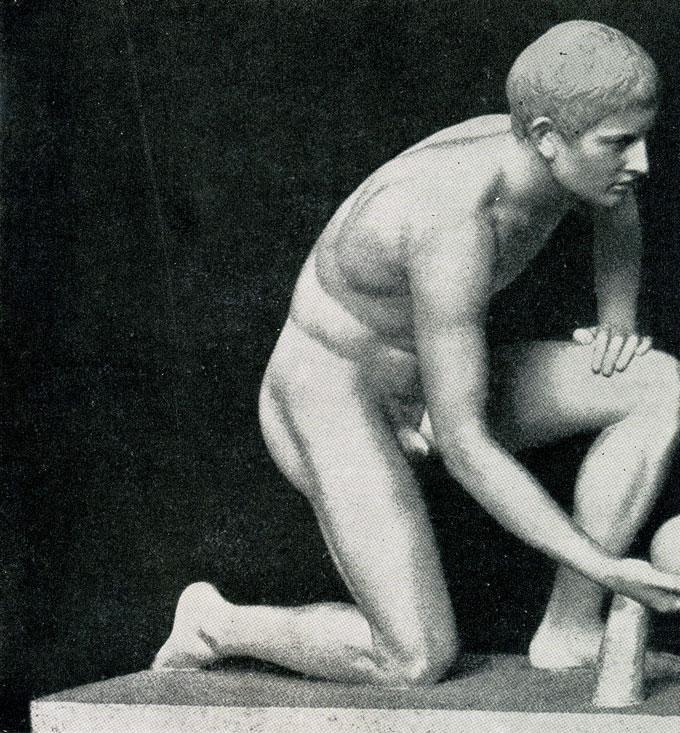

Теоретические воззрения Маре, как и его творчество, оказали большое воздействие на Хильдебранда. Адольф фон Хильдебранд (1847—1921) учился сначала в Нюрнбергской художественной школе, затем в Мюнхене. Однако его творческая индивидуальность формируется в Италии, где он проводит долгие годы. Античность и скульптура Ренессанса производят на него сильное впечатление, но его творчество остается рассудочным. Изображая человека, он исключительное внимание обращает на пластические соотношения, которые, правда, всегда очень продуманны, но от его скульптур веет холодностью, что можно видеть на примере «Мужской фигуры» (1878— 1881; Берлин, Национальная галлерея). Более жизнен его «Игрок в шары» (1884); Берлин, Национальная галлерея).

Адольф фон Хильдебранд. Игрок в шары. Мрамор. 1884 г. Берлин, Национальная галлерея.

илл. 305

Талант Хильдебранда с лучшей стороны раскрылся в декоративной скульптуре. Здесь пристрастие к четкой архитектонике и умение мыслить пластическими массами нашли себе достойное применение. Лучшее его произведение в этой области— Виттельсбахский фонтан в Мюнхене (1895). Архитектурная часть строга и обусловлена функциями сооружения, скульптурные группы гармонично сочетаются с архитектурой. Весь фонтан

хорошо вписан в окружающее его пространство. Организация пространства архитектурноскульптурными сооружениями — одна из сильных сторон творчества Хильдебранда.

Хильдебранд написал книгу «Проблема формы в изобразительном искусстве», в которой изложил идеи Маре в своем понимании. Он выдвигает в центр внимания архитектоническую пластическую сторону художественного произведения вне связи с его идейным и эмоциональным содержанием. Специфику искусства Хильдебранд видит в организации пространственных представлений, получаемых художником от конкретных явлений действительности. Эти идеи Хильдебранда, как и односторонне понятое искусство Маре, были впоследствии использованы формалистическим направлением искусствознания (Вельфлин и его школа).

Несколько отвлеченному искусству Маре и Хильдебранда противостоит искусство Вильгельма Лейбля (1844—1900), которое знаменует собой новый этап реализма в Германии. Сила реализма Лейбля в мощной искренности его правдивого отношения к жизни, в той энергии, с которой он схватывает жизненное явление во всей его полноте и цельности. Этому отвечал и характер его дарования как живописца. Он умел видеть широко большую форму и в то же время мог прослеживать и подчинять ей все детали до такой степени законченности, что его нередко сближали с теми классиками немецкого искусства, которые всегда обогащали свои образы большой степенью детализации,— особенно с Гольбейном.

Среди учеников Мюнхенской Академии, куда он поступил в 1864 г., Лейбль занимал несколько обособленное положение. Портретные работы Лейбля этого времени выходят далеко за пределы учебных упражнений. Особенно замечателен портрет отца (1866; Кельн, музей Вальраф-Рихарц). Живая характеристика сочетается здесь с прекрасной живописью, которая проявляется не только в тонкой моделировке головы и рук, но и в восприятии формы в пространстве, в тонкости тональных отношений.

Эскизы на заданные исторические темы, которые Лейбль должен был выполнять в обязательном порядке, не сохранились, но всеобщее внимание привлекла его жанровая картина «Критики» (1867—1868; частное собрание). Лейбль изобразил двух молодых художников, рассматривающих и оживленно обсуждающих рисунок или гравюру. Сюжетная завязка картины дала возможность художнику темпераментно передать резкие движения изображенных; большое значение приобретает у него жест. В то же время композиция является пластическим, ритмическим целым. Лица и руки (Лейбль всегда был мастером в изображении рук) выступают из полутемного окружения световыми пятнами большой Экспрессивности. Но еще большим достижением Лейбля явился сравнительно небольшой портрет г-жи Гедон (1868—1869; Мюнхен, Новая пинакотека)— жены его приятеля, художника. Этот шедевр тональной живописи был показан на Международной выставке 1869 г. в Мюнхене и не получил золотой медали только потому, что Лейбль формально числился учащимся. Однако именно эта работа привела в восторг гостившего в Мюнхене Курбе, подружившегося тогда с Лейблем. Этот портрет вместе с тем подтверждает, что Лейбль самостоятельно пришел к той целостной реалистической тональной живописи, представителем которой был и Курбе. Острой наблюдательностью, подчинением деталей задаче целостного раскрытия образа отличается его прекрасный по живописи портрет венгерского художника Пала Синеи-Мерше (1869; Будапешт, Музей изобразительных искусств).

Вильгельм Лейбль. Портрет Пала Синеи-Мерше. 1869 г. Будапешт, Музей изобразительных искусств.

илл. 300

Успех Лейбля привел к тому, что художник был приглашен в Париж и в течение почти целого года имел возможность знакомиться с французским искусством и продолжать там свою работу. Война 1870—4871 гг. прервала ее, но и то, что было написано в столице Франции, образует своеобразный этап в его развитии как живописца. Это были «Старая парижанка», «Кокотка», «Спящий мальчик савояр» и некоторые другие. «Старая парижанка» (1869; Кельн, музей Вальраф-Рихарц)— это консьержка. Высокая, суровая, в черном платье, сидит она возле табурета с едой, и ее иссушенные узловатые руки, так же

как и морщинистое лицо, говорят о трудно пройденной жизни этой хранительницы традиционного уклада жизни. Лицо и руки, черное платье и белый воротничок — эти основные пятна передают все: и форму, и материальную характеристику, и среду. «Старая парижанка» оказывается очень близкой к почти одновременной картине, Мункачи «Старуха, сбивающая масло» (1873; Будапешт, Национальная галлерея). Решение образа большими тональными обобщенными пятнами с углубленно прочувствованной моделировкой старых сморщенных рук и лиц показывает, как взаимно близки были в своих исканиях и Лейбль, и Курбе, и Мункачи. В иной манере написана «Кокотка» (1870; Кельн, музей Вальраф-Рихарц): красное платье, фарфоровая бледность напудренного лица, холеные руки, самый ритм расположения пятен свидетельствуют о том, что Лейбль подходил к портретному художественному образу в зависимости от его содержания. Очень красив этюд мальчика савояра, спящего на простой скамье возле глиняного кувшина и тарелки (1869; Эрмитаж). Здесь богатство гармонического цвета и валеров проявилось у Лейбля, может быть, сильнее всего, и Лейбль приближается в нем к современным ему французам — Курбе и отчасти Мане.

Вильгельм Лейбль. Спящий мальчик савояр. 1869 г. Ленинград, Эрмитаж

цв. илл. стр. 288-289