- •Глава 1. Обзор состояния вопроса и Постановка задач исследования

- •Основные эксплуатационные свойства автомобиля

- •Тягово-скоростные свойства

- •В – режим юза

- •Топливно-экономические свойства

- •Проходимость автомобиля

- •Тормозные свойства

- •Устойчивость, управляемость и маневренность Устойчивость автомобиля

- •Управляемость автомобиля

- •Маневренность автомобиля

- •Плавность движения

- •Надежность автомобиля

- •Выводы по главе №1 и постановка задач исследования

Глава 1. Обзор состояния вопроса и Постановка задач исследования

Основные эксплуатационные свойства автомобиля

В общем случае понятие эксплуатационные свойства представляет собой группу свойств, определяющих степень приспособленности автомобиля (колесной машины) к эксплуатации в различных условиях [31, 36]. Различают следующие основные эксплуатационные свойства автомобиля:

Тягово-скоростные;

Топливно-экономические;

Проходимость;

Тормозные свойства;

Устойчивость, управляемость и маневренность;

Плавность движения;

Надежность;

Мощность, экономичность, токсичность отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, динамичность, грузоподъемность, пассажировместимость, комфортабельность, эргономичность.

Эксплуатационными свойствами автомобиля в разное время занимались и достигли значительных успехов Вейс Ю.А., Гришкевич А.И., Грошев А.М., Зимелев Г.В., Кравец В.Н., Кузьмин Н.А, Нарбут А.Н., Песков В.И., Руктешель О.С., Филькевич Б.С., Чудаков Е.А. и др.

Это именно те свойства, посредством которых реализуются [11]:

Средние скорости транспортирования;

Расход топлива, связанный с транспортированием;

Безопасность движения автомобиля, выполняющего свои производственные функции;

Возможность движения по дорогам различного качества, в том числе и по бездорожью.

Эксплуатационные свойства автомобиля определяют, в том числе эффективность и удобство его использования, зависят от конструкции автомобиля и его агрегатов, условий эксплуатации, качества топлива и смазочных материалов, технического состояния автомобиля и мастерства вождения.

Тягово-скоростные свойства

Совокупность свойств, определяющих возможные по характеристикам двигателя и сцеплению ведущих колес с дорожным покрытием диапазоны изменения скоростей движения автомобиля и его максимальные ускорения разгона.

Анализ расчетных показателей тягово-скоростных свойств колесной машины позволяет определять предельные дорожные условия, в которых еще возможно движение автомобиля, а также оценивать возможность буксировки в конкретных дорожных условиях прицепа заданной массы. Решение обратной задачи – задачи синтеза – дает возможность определить конструктивные параметры автомобиля, которые позволят:

обеспечить заданные скорости движения и ускорения разгона в конкретных дорожных условиях;

преодолеть заданные подъемы и буксировку прицепа заданной массы.

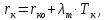

В зависимости от соотношения деформаций колеса и опорной поверхности различают четыре вида взаимодействия колеса с дорогой:

1) качение жесткого колеса по жесткой (практически недеформируемой) поверхности (рис. 1.1, а);

2) качение эластичного колеса по недеформируемой поверхности (рис. 1.1, б);

3) качение жесткого колеса по деформируемой (податливой) поверхности (рис. 1.1, в);

4) качение эластичного колеса по деформируемой поверхности (рис. 1.1, г).

Рис. 1.1. Виды взаимодействия колеса и опорной поверхности

Первый из рассматриваемых случаев относится к варианту качения стального колеса трамвая или поезда по рельсовому пути и в теории автомобиля обычно не используется. Три остальных случая характеризуют взаимодействие колеса автомобиля с различными дорожными поверхностями. При этом наиболее типичным является второй случай, соответствующий движению колеса с эластичной шиной по дороге с твердым покрытием (асфальт, асфальтобетон, брусчатка). В реальной эксплуатации встречается также третий случай, когда автомобиль движется по свежевыпавшему снегу и деформации шины значительно меньше деформаций снежного покрытия, а также четвертый случай, когда автомобиль (колесный трактор) движется по податливым грунтовым дорогам.

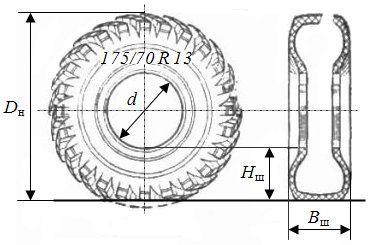

На рис.1.2 показаны

основные геометрические параметры

автомобильного колеса и шины. Здесь

– диаметр наибольшего окружного сечения

беговой дорожки шины ненагруженного

колеса;

– диаметр наибольшего окружного сечения

беговой дорожки шины ненагруженного

колеса;

–посадочный

диаметр обода;

–посадочный

диаметр обода;

– ширина профиля шины;

– ширина профиля шины;

–высота профиля

шины;

–высота профиля

шины;

– коэффициент высоты профиля шины.

– коэффициент высоты профиля шины.

Очень важным, с точки зрения теоретических расчетов, является правильный выбор радиуса качения автомобильного колеса.

Рис. 1.2. Основные геометрические параметры и маркировка шины автомобильного колеса

В теории качения эластичного колеса по твердой (недеформируемой) поверхности оперируют четырьмя основными радиусами.

Свободный радиус

– радиус

наибольшего окружного сечения беговой

дорожки шины ненагруженного колеса

(т.е. при отсутствии его контакта с

поверхностью дороги).

– радиус

наибольшего окружного сечения беговой

дорожки шины ненагруженного колеса

(т.е. при отсутствии его контакта с

поверхностью дороги).

|

|

(1) |

Статический радиус

– расстояние

от центра неподвижного колеса, нагруженного

вертикальной силой

– расстояние

от центра неподвижного колеса, нагруженного

вертикальной силой

,

до опорной поверхности (рис. 1.3)

,

до опорной поверхности (рис. 1.3)

|

|

(2) |

где

–

коэффициент вертикальной деформации

шины;

–

коэффициент вертикальной деформации

шины;

–для радиальных

шин легковых автомобилей;

–для радиальных

шин легковых автомобилей;

–для шин грузовых

автомобилей и автобусов, а также для

диагональных шин легковых автомобилей.

–для шин грузовых

автомобилей и автобусов, а также для

диагональных шин легковых автомобилей.

Коэффициент

зависит от величины вертикальной

нагрузки на шину и от давления воздуха

в шине, при этом с увеличением нагрузки

зависит от величины вертикальной

нагрузки на шину и от давления воздуха

в шине, при этом с увеличением нагрузки уменьшается, а с увеличением давления

– увеличивается.

уменьшается, а с увеличением давления

– увеличивается.

Динамический

радиус

– расстояние

от центра катящегося колеса до опорной

поверхности (рис. 1.4). На величину

– расстояние

от центра катящегося колеса до опорной

поверхности (рис. 1.4). На величину

,

точно также, как на

,

точно также, как на ,

влияют

вертикальная нагрузка на колесо и

давление воздуха в шине. Кроме того,

динамический радиус несколько

увеличивается с ростом угловой скорости

,

влияют

вертикальная нагрузка на колесо и

давление воздуха в шине. Кроме того,

динамический радиус несколько

увеличивается с ростом угловой скорости

вращения колеса и уменьшается с ростом

передаваемого колесом крутящего момента

вращения колеса и уменьшается с ростом

передаваемого колесом крутящего момента

.

Противоположное влияние

.

Противоположное влияние

и

и на изменение

на изменение обусловило то, что для дорог с твердым

покрытием часто принимают

обусловило то, что для дорог с твердым

покрытием часто принимают .

.

Радиус качения

(кинематический

радиус) –

отношение

продольной скорости колеса

(кинематический

радиус) –

отношение

продольной скорости колеса

к его угловой скорости вращения

к его угловой скорости вращения :

:

|

|

(3) |

Радиус качения

сильно зависит от величины и направления

передаваемого колесом крутящего момента

и сцепных свойств шины с дорожным

покрытием. Если

и сцепных свойств шины с дорожным

покрытием. Если не превышает

60% значения, при котором наступает

буксование колеса или его юз, то эту

зависимость можно считать линейной.

При этом в ведущем режиме зависимость

имеет вид:

не превышает

60% значения, при котором наступает

буксование колеса или его юз, то эту

зависимость можно считать линейной.

При этом в ведущем режиме зависимость

имеет вид:

|

|

(4) |

а

в тормозном режиме (т.е. когда

меняет направление)

меняет направление)

|

|

(5) |

где

– радиус качения колеса в ведомом режиме

(когда

– радиус качения колеса в ведомом режиме

(когда );

);

коэффициент

тангенциальной эластичности шины.

коэффициент

тангенциальной эластичности шины.

Радиус качения

колеса в ведомом режиме

определяется экспериментально путем

прокатывания нагруженного заданной

вертикальной нагрузкой

определяется экспериментально путем

прокатывания нагруженного заданной

вертикальной нагрузкой колеса на 5÷10 полных оборотов (

колеса на 5÷10 полных оборотов ( оборотов)

и замера его пути качения

оборотов)

и замера его пути качения .

Так как

.

Так как ,

то

,

то

|

|

(6) |

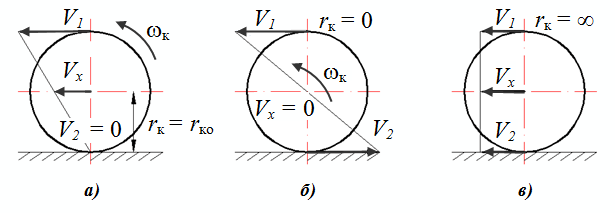

Рассмотрим характерные случаи:

Ведомый режим:

Ситуацию иллюстрирует рис. 1.5, а. В этом случае:

Режим полного буксования (рис. 1.5, б).

(максимальный

момент колеса по сцеплению с дорогой);

(максимальный

момент колеса по сцеплению с дорогой);

Тогда

Режим юза (рис. 1.5, в).

Тогда

Рис. 1.5. Радиусы качения колеса: а – ведомый режим; б – режим буксования;

,

,