- •1 Дисциплина «электроэнергетика»

- •1.Технологический процесс производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (гэс и гаэс). Основные и вспомогательные сооружения гидроэлектростанций.

- •2. Технологический процесс производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Особенности конденсационной электростанции (кэс) – Государственные районные электростанции (грэс).

- •3.Преимущества и недостатки конденсационной электростанции (кэс) по сравнению с тэс.

- •4.Технологический процесс производства электроэнергии на атомных электростанциях (аэс). Отрицательное воздействие аэс на экологию.

- •5.Технологический процесс производства электроэнергии на газотурбинных электростанциях.

- •6.Основное оборудование гидроэлектростанций. Конструкции гидрогенераторов. Исполнение статора и ротора гидрогенератора.

- •7.Основное оборудование тепловых электростанций. Конструкции турбогенераторов. Исполнение статора и ротора турбогенератора.

- •8.Охарактеризовать системы охлаждения генераторов станций. Непосредственные и косвенные системы охлаждения. Охлаждающая среда.

- •9. Форсировка возбуждения генератора электростанции. Требования к форсировке возбуждения.

- •10.Системы возбуждения генераторов электростанций. Охарактеризовать и назвать достоинства и недостатки систем возбуждения.

- •11.Силовые трансформаторы. Назначение и классификация трансформаторов.

- •12. Способы охлаждения трансформаторов. Допустимые перегрузки трансформаторов.

- •13. Схемы соединений силовых трансформаторов. Режимы нейтралей трансформаторов.

- •14. Конструкции силовых трансформаторов.

- •15. Суточные и годовые графики нагрузок потребления. Максимальные нагрузки, продолжительность включения.

- •16. Технико-экономические показатели годового графика нагрузок.

- •17. Суточные графики нагрузок районных подстанций

- •18. Графики нагрузок энергосистемы. Определение мощности нагрузок генераторов станций.

- •19.Автотрансформаторы. Номинальные параметры автотрансформаторов.

- •20.Автотрансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •21.Трансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •22.Комбинированные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •23.Электроэнергетические системы. Охарактеризовать системообразующие, питающие и распределительные сети. Преимущества объединенных энергосистем.

- •24.Конфигурации простых электрических сетей. Охарактеризовать замкнутые и разомкнутые сети.

- •25.Воздушные линии электропередач. Типы опор, проводов, изоляторов

- •26.Кабельные линии электропередач. Основная классификация кабелей по видам изоляции. Способы прокладки кабелей.

- •27.Схемы замещения воздушных линий, определение параметров схемы замещения.

- •28.Схемы замещения силовых трансформаторов, определение параметров схемы замещения.

- •29.Падение и потеря напряжения в электрических сетях. Векторная диаграмма, допустимые потери напряжения.

- •30. Рабочие режимы электрических сетей. Баланс активной мощности и его связь с частотой.

- •2 Дисциплина «электрические машины»

- •§ 1.4. Уравнения напряжений трансформатора

- •§ 1.5. Уравнения магнитодвижущих сил и токов

- •§ 1.7. Векторная диаграмма трансформатора

- •2.5 Режим короткого замыкания трансформатора

- •§ 1.13. Внешняя характеристика трансформатора

- •§ 1.14. Потери и кпд трансформатора

- •§ 1.15. Регулирование напряжения трансформаторов

- •§ 2.2. Параллельная работа трансформаторов

- •§2.1. Группы соединения обмоток

- •§ 3.2. Автотрансформаторы

- •§ 4.1. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании трансформаторов

- •§ 5.1. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения

- •§ 5.2. Трансформаторы для выпрямительных установок

- •§ 5.3. Трансформаторы для автоматических устройств

- •§ 5.4. Трансформаторы для дуговой электросварки

- •§ 3.1. Трехобмоточные трансформаторы

- •Глава 24

- •§ 24.1. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока

- •§ 24.2. Устройство коллекторной машины постоянного тока

- •§ 25.1. Петлевые обмотки якоря

- •§ 25.2. Волновые обмотки якоря

- •§ 25. 3. Уравнительные соединения и комбинированная обмотка якоря

- •§ 26.1. Магнитная цепь машины постоянного тока

- •§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока

- •§ 26.4. Устранение вредного влияния реакции якоря

- •§ 27.2. Прямолинейная коммутация

- •§ 27.3. Криволинейная замедленная коммутация

- •§ 27.4. Способы улучшения коммутации

- •§ 27.5. Круговой огонь по коллектору

- •§ 28.1. Основные понятия

- •§ 28.2. Генератор независимого возбуждения

- •§ 28.3. Генератор параллельного возбуждения

- •§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения

- •§ 29.4. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения

- •§ 29.6. Двигатель последовательного возбуждения

- •§ 29.7. Двигатель смешанного возбуждения

- •§ 29.8. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока

- •§ 10.1. Режим работы асинхронной машины

- •§ 10.2. Устройство асинхронных двигателей

- •§13.1. Потери и кпд асинхронного двигателя

- •§ 13.2. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя

- •Рис 13.3. Зависимость электромагнитного момента

- •§ 13.4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

- •§15.1. Пуск двигателей с фазным ротором

- •§ 15.4. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Частота вращения ротора асинхронного двигателя

- •§ 17.2. Асинхронный преобразователь частоты

- •§ 15.2. Пуск двигателейс короткозамкнутым ротором

- •§16.1. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя

- •§ 19.2. Типы синхронных машин и их устройство

- •§ 19.1. Возбуждение синхронных машин

- •§ 23.1. Синхронные машины с постоянными магнитами

- •§22.1. Принцип действия синхронного двигателя

- •§ 22.2. Пуск синхронных двигателей

- •§ 22.3. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя

- •§ 21.4. Колебания синхронных генераторов

- •3 Дисциплина «проектирование систем электроснабжения»

- •2. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •3. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •4. Требования к электрическим сетям до 1 кВ промышленных предприятий

- •5. Виды плавких предохранителей до 1кВ

- •6. Выбор плавких предохранителей для узлов питания до 1 кВ

- •7. Выбор плавких предохранителей для одиночных электроприемников до 1 кВ

- •8. Автоматические выключатели.

- •9. Автоматические выключатели.

- •10. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Влияние компенсации на увеличение коэффициента мощности - сos.

- •11. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Технические средства компенсации общепромышленной нагрузки, назначение компенсации, выбор места установки.

- •12. Компенсация в сетях со специфическими нагрузками.

- •13. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Характеристика способов компенсации реактивной мощности

- •14. Виды компенсации реактивной мощности.

- •15. Выбор оптимального числа трансформаторов цеховых подстанций с учетом компенсации реактивной мощности.

- •16. Технико-экономические расчеты в электроснабжении.

- •17. Выбор сечений проводов и кабелей до 1 кВ.

- •18. Падение и потеря напряжения в линии с нагрузкой на конце.

- •19. Виды трансформаторных подстанций распределительных сетей. Выбор числа трансформаторов тп и места расположения.

- •20. Определение потерь мощности и энергии в силовых трансформаторах

- •21. Мероприятия по снижению потерь мощности и напряжения.

- •22. Методы расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий выше 1 кВ.

- •23. Особенности расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий до 1 кВ.

- •24. Проверка аппаратов и проводников по термическому действию токов короткого замыкания

- •Iтер.Экiтер.Доп.

- •25. Проверка аппаратов и проводников по электродинамическому действию токов короткого замыкания

- •26. Показатели качества электроэнергии.

- •27. Показатели качества электроэнергии

- •28. Показатели качества электроэнергии.

- •29. Показатели качества электроэнергии

- •30. Влияние несимметрии напряжения на отдельные электроприемники.

§ 21.4. Колебания синхронных генераторов

Предположим, что

синхронный генератор, подключенный на

параллельную работу к сети, работаетненагруженным.

Чтобы нагрузить

генератор, увеличивают вращающий момент

первичного двигателя

![]() до

до

значения

![]() ,

соответствующего

повороту оси полюсов

ротора на угол

,

соответствующего

повороту оси полюсов

ротора на угол

![]() ,и электромагнитному

моменту

,и электромагнитному

моменту

![]() (рис. 21.7,

график 1).

Однако под действием инерции вращающихся

масс синхронной машины и приводного

(рис. 21.7,

график 1).

Однако под действием инерции вращающихся

масс синхронной машины и приводного

Рис. 21.6. угловые характеристики моментов (к примеру 21.1)

двигателя ротор

повернется на угол

![]() >

>![]() ,

при котором

электромагнитный момент

генератора достигает

значения М’>M’1.

В результате

нарушившегося равновесия моментов

ротор начнет поворачиваться в направлении

уменьшения угла

,

при котором

электромагнитный момент

генератора достигает

значения М’>M’1.

В результате

нарушившегося равновесия моментов

ротор начнет поворачиваться в направлении

уменьшения угла

![]() ,

но силы инерции и в этом случаепомешают

ротору остановиться в положении,

соответствующем углу

,

но силы инерции и в этом случаепомешают

ротору остановиться в положении,

соответствующем углу

![]() ,

и переведут его в положение, соответствующее

значению угла

,

и переведут его в положение, соответствующее

значению угла![]() ,при котором

электромагнитный момент генератора

,при котором

электромагнитный момент генератора

![]() окажется

меньше вращающего

момента

окажется

меньше вращающего

момента

![]() .

Поэтому ротор

не остановится в положении

.

Поэтому ротор

не остановится в положении

![]() ,

а будет поворачиваться

в направлении увеличения

угла

,

а будет поворачиваться

в направлении увеличения

угла

![]() .

.

Таким образом,

ротор синхронного

генератора

будет совершать

колебательные движения

(качания) около среднего

положения

![]() ,

,

(рис. 21.7,

график 2), соответствующего

равновесию вращающего

и электромагнитного

моментов. Если бы колебания ротора

не сопровождались потерями

энергии, то они

продолжались бы

неопределенно долго, т.е.

были бы незатухающими.

Однако в реальных

условиях колебания ротора

вызывают потери энергии, из

которых наибольшее

значение имеют магнитные

потери, обусловленные

возникновением вихревых

токов в сердечнике

ротора. Объясняется это тем,

что при отсутствии колебаний

частота вращения ротора

постоянна и равна частоте вращения

результирующего

магнитного поля. Однако

при возникновении колебаний

ротора частота вращения последнего

становится

неравномерной, т. е. происходит

его движение относительно магнитного

поля статора, приведет

к возникновению в сердечнике ротора

вихревых токов. Взаимодействие

этих токов с магнитным полем статора

оказывает на

ротор «успокаивающее» действие,

уменьшающее его колебания. Следовательно,

колебания ротора имеют затухающий

характер, и поэтому спустя некоторое

время ротор займет положение,

соответствующее углу

![]() ,

при котором устанавливается равновесие

моментов. Причинами, вызывающими

колебания ротора, могут

быть либо изменения вращающего момента

первичного двигателя

,

при котором устанавливается равновесие

моментов. Причинами, вызывающими

колебания ротора, могут

быть либо изменения вращающего момента

первичного двигателя

![]() ,

либо изменения

нагрузки генератора, т. е. электромагнитного

моментаМ. Колебания ротора, вызванные

указанными причинами, называют

собственными.

,

либо изменения

нагрузки генератора, т. е. электромагнитного

моментаМ. Колебания ротора, вызванные

указанными причинами, называют

собственными.

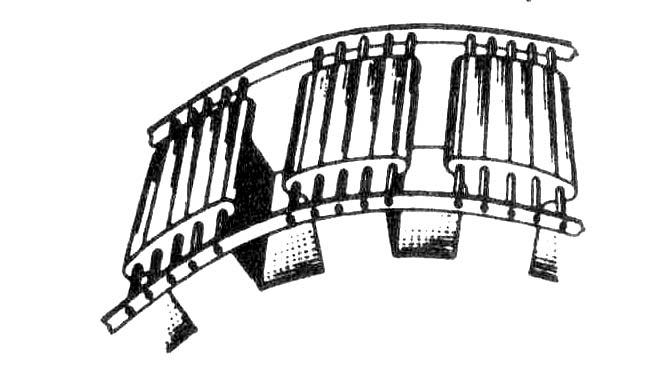

Рис. 11.8. Успокоительная (демпферная обмотка)

Возможны также вынужденные колебания, вызванные неравномерным вращением ротора, например в генераторах с приводом от поршневых двигателей (дизели, газовые двигатели). Наиболее опасен случай совпадения частоты собственных колебаний с частотой вынужденных (резонанс колебаний). При этом колебания резко усиливаются, так что параллельная работа генераторов становится невозможной.

Потери энергии в металлических частях ротора оказывают тормозящее действие на подвижную часть машины и уменьшают ее колебания. Однако значительного уменьшения колебаний достигают применением в синхронной машине успокоительной (демпферной) обмотки. В явнополюсных машинах успокоительную обмотку выполняют в виде стержней, заложенных в пазы полюсных наконечников и соединенных на торцовых сторонах пластинами (рис. 21.8). В неявнополюсных машинах колебания устраняются лишь действием вихревых токов, наводимых в сердечнике ротора.

В заключение отметим, что изложенное здесь о колебаниях синхронных генераторов в равной мере относится и к синхронным двигателям (см. § 22.1).

30. Номинальные режимы работы электрических машин. Новые принципы выполнения электрических машин.

Номинальные режимы работы электрических машин

Продолжительный режим работы S1- работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.

Продолжительный режим работы электродвигателя S1

Кратковременный режим работы S2— работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды. Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.

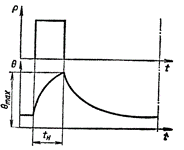

Кратковременный режим работы электродвигателя S2

Повторно-кратковременный режим работы S3- последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.

В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах:

ПВ = (tр / (tр + tп)) х 100%

Повторно-кратковременный режим работы электродвигателя S3

Нормируемые значения продолжительности включения: 15, 25, 40, 60 %, или относительные значения продолжительности рабочего периода: 0,15; 0,25; 0,40; 0,60.

Для режима S3 номинальные данные соответствуют только определенному значению ПВ и относятся к рабочему периоду.

Режимы S1 - S3 являются в настоящее время основными, номинальные данные на которые включаются отечественными электромашиностроительными заводами в каталоги и паспорт машины.

Номинальные режимы S4 - S8 введены для того, чтобы впоследствии упростить задачу эквивалентирования произвольного режима номинальным, расширив номенклатуру последних.

Повторно-кратковременный режим работы с влиянием пусковых процессов S4- последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время пуска, достаточно длительное для того, чтобы пусковые потери оказывали влияние на температуру частей машины, время работы при постоянной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.

Повторно-кратковременный режим с влиянием пусковых процессов S4: tп и tн - время пуска и торможения

Повторно-кратковременный режим с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S5- последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает достаточно длительное время пуска, время работы при постоянной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, время быстрого электрического торможения и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.

Повторно-кратковременный режим с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S5

Перемежающийся режим работы S6— последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает время работы с постоянной нагрузкой и время работы на холостом ходу, причем длительность этих периодов такова, что температура машины не достигает установившегося значения

Перемежающийся режим работы S6: to — время холостого хода

Перемежающийся режим с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S7— последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает достаточно длительный пуск, работу с постоянной нагрузкой и быстрое электрическое торможение. Режим не содержит пауз.

Перемежающийся режим работы с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S7

Перемежающийся режим с периодически изменяющейся частотой вращения S8— последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает время работы с неизменной нагрузкой и неизменной частотой вращения, затем следует один или несколько периодов при других постоянных нагрузках, каждой из которых соответствует своя частота вращения (например, этот режим реализуется при переключении числа пар полюсов асинхронного двигателя). Режим не содержит пауз.

Перемежающийся режим работы с периодически изменяющейся частотой вращения S8