- •1 Дисциплина «электроэнергетика»

- •1.Технологический процесс производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (гэс и гаэс). Основные и вспомогательные сооружения гидроэлектростанций.

- •2. Технологический процесс производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Особенности конденсационной электростанции (кэс) – Государственные районные электростанции (грэс).

- •3.Преимущества и недостатки конденсационной электростанции (кэс) по сравнению с тэс.

- •4.Технологический процесс производства электроэнергии на атомных электростанциях (аэс). Отрицательное воздействие аэс на экологию.

- •5.Технологический процесс производства электроэнергии на газотурбинных электростанциях.

- •6.Основное оборудование гидроэлектростанций. Конструкции гидрогенераторов. Исполнение статора и ротора гидрогенератора.

- •7.Основное оборудование тепловых электростанций. Конструкции турбогенераторов. Исполнение статора и ротора турбогенератора.

- •8.Охарактеризовать системы охлаждения генераторов станций. Непосредственные и косвенные системы охлаждения. Охлаждающая среда.

- •9. Форсировка возбуждения генератора электростанции. Требования к форсировке возбуждения.

- •10.Системы возбуждения генераторов электростанций. Охарактеризовать и назвать достоинства и недостатки систем возбуждения.

- •11.Силовые трансформаторы. Назначение и классификация трансформаторов.

- •12. Способы охлаждения трансформаторов. Допустимые перегрузки трансформаторов.

- •13. Схемы соединений силовых трансформаторов. Режимы нейтралей трансформаторов.

- •14. Конструкции силовых трансформаторов.

- •15. Суточные и годовые графики нагрузок потребления. Максимальные нагрузки, продолжительность включения.

- •16. Технико-экономические показатели годового графика нагрузок.

- •17. Суточные графики нагрузок районных подстанций

- •18. Графики нагрузок энергосистемы. Определение мощности нагрузок генераторов станций.

- •19.Автотрансформаторы. Номинальные параметры автотрансформаторов.

- •20.Автотрансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •21.Трансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •22.Комбинированные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •23.Электроэнергетические системы. Охарактеризовать системообразующие, питающие и распределительные сети. Преимущества объединенных энергосистем.

- •24.Конфигурации простых электрических сетей. Охарактеризовать замкнутые и разомкнутые сети.

- •25.Воздушные линии электропередач. Типы опор, проводов, изоляторов

- •26.Кабельные линии электропередач. Основная классификация кабелей по видам изоляции. Способы прокладки кабелей.

- •27.Схемы замещения воздушных линий, определение параметров схемы замещения.

- •28.Схемы замещения силовых трансформаторов, определение параметров схемы замещения.

- •29.Падение и потеря напряжения в электрических сетях. Векторная диаграмма, допустимые потери напряжения.

- •30. Рабочие режимы электрических сетей. Баланс активной мощности и его связь с частотой.

- •2 Дисциплина «электрические машины»

- •§ 1.4. Уравнения напряжений трансформатора

- •§ 1.5. Уравнения магнитодвижущих сил и токов

- •§ 1.7. Векторная диаграмма трансформатора

- •2.5 Режим короткого замыкания трансформатора

- •§ 1.13. Внешняя характеристика трансформатора

- •§ 1.14. Потери и кпд трансформатора

- •§ 1.15. Регулирование напряжения трансформаторов

- •§ 2.2. Параллельная работа трансформаторов

- •§2.1. Группы соединения обмоток

- •§ 3.2. Автотрансформаторы

- •§ 4.1. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании трансформаторов

- •§ 5.1. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения

- •§ 5.2. Трансформаторы для выпрямительных установок

- •§ 5.3. Трансформаторы для автоматических устройств

- •§ 5.4. Трансформаторы для дуговой электросварки

- •§ 3.1. Трехобмоточные трансформаторы

- •Глава 24

- •§ 24.1. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока

- •§ 24.2. Устройство коллекторной машины постоянного тока

- •§ 25.1. Петлевые обмотки якоря

- •§ 25.2. Волновые обмотки якоря

- •§ 25. 3. Уравнительные соединения и комбинированная обмотка якоря

- •§ 26.1. Магнитная цепь машины постоянного тока

- •§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока

- •§ 26.4. Устранение вредного влияния реакции якоря

- •§ 27.2. Прямолинейная коммутация

- •§ 27.3. Криволинейная замедленная коммутация

- •§ 27.4. Способы улучшения коммутации

- •§ 27.5. Круговой огонь по коллектору

- •§ 28.1. Основные понятия

- •§ 28.2. Генератор независимого возбуждения

- •§ 28.3. Генератор параллельного возбуждения

- •§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения

- •§ 29.4. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения

- •§ 29.6. Двигатель последовательного возбуждения

- •§ 29.7. Двигатель смешанного возбуждения

- •§ 29.8. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока

- •§ 10.1. Режим работы асинхронной машины

- •§ 10.2. Устройство асинхронных двигателей

- •§13.1. Потери и кпд асинхронного двигателя

- •§ 13.2. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя

- •Рис 13.3. Зависимость электромагнитного момента

- •§ 13.4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

- •§15.1. Пуск двигателей с фазным ротором

- •§ 15.4. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Частота вращения ротора асинхронного двигателя

- •§ 17.2. Асинхронный преобразователь частоты

- •§ 15.2. Пуск двигателейс короткозамкнутым ротором

- •§16.1. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя

- •§ 19.2. Типы синхронных машин и их устройство

- •§ 19.1. Возбуждение синхронных машин

- •§ 23.1. Синхронные машины с постоянными магнитами

- •§22.1. Принцип действия синхронного двигателя

- •§ 22.2. Пуск синхронных двигателей

- •§ 22.3. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя

- •§ 21.4. Колебания синхронных генераторов

- •3 Дисциплина «проектирование систем электроснабжения»

- •2. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •3. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •4. Требования к электрическим сетям до 1 кВ промышленных предприятий

- •5. Виды плавких предохранителей до 1кВ

- •6. Выбор плавких предохранителей для узлов питания до 1 кВ

- •7. Выбор плавких предохранителей для одиночных электроприемников до 1 кВ

- •8. Автоматические выключатели.

- •9. Автоматические выключатели.

- •10. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Влияние компенсации на увеличение коэффициента мощности - сos.

- •11. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Технические средства компенсации общепромышленной нагрузки, назначение компенсации, выбор места установки.

- •12. Компенсация в сетях со специфическими нагрузками.

- •13. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Характеристика способов компенсации реактивной мощности

- •14. Виды компенсации реактивной мощности.

- •15. Выбор оптимального числа трансформаторов цеховых подстанций с учетом компенсации реактивной мощности.

- •16. Технико-экономические расчеты в электроснабжении.

- •17. Выбор сечений проводов и кабелей до 1 кВ.

- •18. Падение и потеря напряжения в линии с нагрузкой на конце.

- •19. Виды трансформаторных подстанций распределительных сетей. Выбор числа трансформаторов тп и места расположения.

- •20. Определение потерь мощности и энергии в силовых трансформаторах

- •21. Мероприятия по снижению потерь мощности и напряжения.

- •22. Методы расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий выше 1 кВ.

- •23. Особенности расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий до 1 кВ.

- •24. Проверка аппаратов и проводников по термическому действию токов короткого замыкания

- •Iтер.Экiтер.Доп.

- •25. Проверка аппаратов и проводников по электродинамическому действию токов короткого замыкания

- •26. Показатели качества электроэнергии.

- •27. Показатели качества электроэнергии

- •28. Показатели качества электроэнергии.

- •29. Показатели качества электроэнергии

- •30. Влияние несимметрии напряжения на отдельные электроприемники.

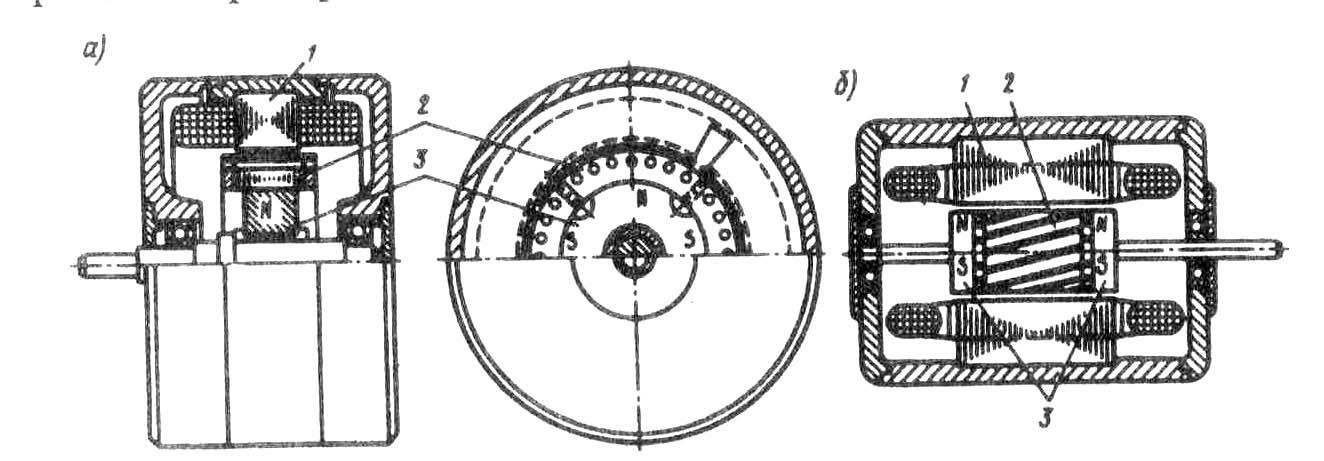

§ 23.1. Синхронные машины с постоянными магнитами

Синхронные машины с постоянными магнитами (магнитоэлектрические) не имеют обмотки возбуждения на роторе, а возбуждающий магнитный поток у них создается постоянными магнитами, расположенными на роторе. Статор этих машин обычной конструкции с двух- или трехфазной обмоткой.

Применяют эти машины чаще всего в качестве двигателей небольшой мощности. Синхронные генераторы с постоянными магнитами применяют реже, главным образом в качестве автономно работающих генераторов повышенной частоты, малой и средней мощности.

Синхронные магнитоэлектрические двигатели. Эти двигатели получили распространение в двух конструктивных исполнениях: с радиальным и аксиальным расположением постоянных магнитов.

При радиальном

расположении

постоянных

магнитов пакет ротора с пусковой

клеткой,

выполненный в виде полого цилиндра,

закрепляют

на наружной поверхности явно выраженных

полюсов

постоянного магнита 3.

В цилиндре

делают межполюсные

прорези, предотвращающие замыкание

потока постоянного магнита в этом

цилиндре (рис.

23.1,

![]() ).

).

При аксиальном

расположении

магнитов

конструкция ротора аналогична конструкции

ротора асинхронного короткозамкнутого

двигателя. К

торцам этого ротора прижаты кольцевые

постоянные

магниты (рис. 23.1,

![]() ).

).

Конструкции с аксиальным расположением магнита применяют в двигателях малого диаметра мощностью до 100 Вт; конструкции с радиальным расположением магнитов применяют в двигателях большего диаметра мощностью до 500 Вт и более.

Физические процессы,

протекающие при асинхронном

пуске этих двигателей, имеют некоторую

особенность,

обусловленную тем, что магнитоэлектрические

двигатели пускают в возбужденном

состоянии. Поле

постоянного магнита в процессе разгона

ротора наводит в обмотке статора

ЭДС![]() ,

частота которой увеличивается

пропорционально

частоте вращения ротора. Эта ЭДС наводит

в обмотке статора ток, взаимодействующий

с полем постоянных магнитов и создающий

тормозной

момент

,

частота которой увеличивается

пропорционально

частоте вращения ротора. Эта ЭДС наводит

в обмотке статора ток, взаимодействующий

с полем постоянных магнитов и создающий

тормозной

момент

![]() ,

направленный

встречно вращению ротора.

,

направленный

встречно вращению ротора.

Рис. 23.1. Магнитоэлектрические синхронные двигатели с радиальным (а) и

аксиальным (б) расположением постоянных магнитов:

1 — статор, 2 — короткозамкнутый ротор, 3 — постоянный магнит

Таким образом, при

разгоне двигателя с постоянными

магнитами

на его ротор действуют два асинхронных

момента (рис. 23.2): вращающий

![]() (от тока

(от тока

![]() ,

поступающего

в обмотку статора из сети) и тормозной

,

поступающего

в обмотку статора из сети) и тормозной

![]() (от тока

(от тока

![]() ,

наведенного в обмотке статора полем

постоянного магнита).

,

наведенного в обмотке статора полем

постоянного магнита).

Однако зависимость

этих моментов от частоты вращения

ротора (скольжения) различна:

максимум вращающего момента

![]() соответствует значительной частоте

(небольшому скольжению), амаксимум

тормозного момента МТ

- малой частоте

вращения (большому скольжению). Разгон

ротора происходит под действием

результирующего момента

соответствует значительной частоте

(небольшому скольжению), амаксимум

тормозного момента МТ

- малой частоте

вращения (большому скольжению). Разгон

ротора происходит под действием

результирующего момента

![]() ,

который имеет значительный

«провал» в зоне малых частот вращения.

Из приведенных

на рисунке кривых видно, что влияние

момента

,

который имеет значительный

«провал» в зоне малых частот вращения.

Из приведенных

на рисунке кривых видно, что влияние

момента

![]() на пусковые

свойства двигателя, в частности на

момент входа в синхронизм

Мвх,

значительно.

на пусковые

свойства двигателя, в частности на

момент входа в синхронизм

Мвх,

значительно.

Для обеспечения

надежного пуска двигателя необходимо,

чтобы минимальный

результирующий момент в асинхронном

режиме

![]() и момент входа в синхронизмМвх,

были

больше момента нагрузки.

Форма кривой асинхронного момента

магнитоэлектрического

и момент входа в синхронизмМвх,

были

больше момента нагрузки.

Форма кривой асинхронного момента

магнитоэлектрического

Рис.23.2. Графики асинхронных моментов

магнитоэлектрического синхронного двигателя

двигателя в

значительной степени зависит от активного

сопротивления пусковой клетки и от

степени возбужденности двигателя,

характеризуемой величиной

![]() ,

гдеЕ0

-ЭДС фазы

статора, наведенная в режиме холостого

хода при вращении ротора с синхронной

частотой. С увеличением

,

гдеЕ0

-ЭДС фазы

статора, наведенная в режиме холостого

хода при вращении ротора с синхронной

частотой. С увеличением

![]() «провал»в кривой

момента

«провал»в кривой

момента

![]() увеличивается.

увеличивается.

Электромагнитные процессы в магнитоэлектрических синхронных двигателях в принципе аналогичны процессам в синхронных двигателях с электромагнитным возбуждением. Однако необходимо иметь в виду, что постоянные магниты в магнитоэлектрических машинах подвержены размагничиванию действиеммагнитного потока реакции якоря. Пусковая обмотка несколько ослабляет это размагничивание, так как оказывает на постоянные магниты экранирующее действие.

Положительные

свойства магнитоэлектрических синхронных

двигателей — повышенная устойчивость

работы в синхронном режиме и равномерность

частоты вращения, а также способность

синфазного вращения нескольких

двигателей, включенных в однусеть.

Эти двигатели имеют сравнительно высокие

энергетические показатели

(КПД и

![]() ,).

,).

Недостатки магнитоэлектрических синхронных двигателей — повышенная стоимость по сравнению с синхронными двигателямидругих типов, обусловленная высокой стоимостью и сложностью обработки постоянных магнитов, выполняемых из сплавов, обладающих большой коэрцитивной силой (ални, алнико, магнико и др.). Эти двигатели обычно изготовляют на небольшие мощности и применяют в приборостроении и в устройствах автоматики для привода механизмов, требующих постоянства частоты вращения.

Синхронные магнитоэлектрические генераторы. Ротор такого генератора выполняют при малой мощности в виде «звездочки» (рис. 23.3, а), при средней мощности — с когтеобразными полюсами и цилиндрическим постоянным магнитом (рис. 23.3,б). Ротор с когтеобразными полюсами дает возможность получить генератор с рассеянием полюсов, ограничивающим ударный ток при внезапном коротком замыкании генератора. Этот ток представляет большую опасность для постоянного магнита ввиду сильного размагничивающего действия.

Помимо недостатков, отмеченных при рассмотрении магнитоэлектрических синхронных двигателей, генераторы с постоянными магнитами имеют еще один недостаток, обусловленный отсутствием обмотки возбуждения, а поэтому регулировка напряжения в магнитоэлектрических генераторах практически невозможна. Это затрудняет стабилизацию напряжения генератора при изменениях нагрузки.

Рис.23.3. Роторы магнитоэлектрических синхронных генераторов:

1– вал;2– постоянный магнит;3 – полюс;4 – немагнитная втулка

29. Принцип действия синхронного двигателя. Характеристики синхронного двигателя. Методы пуска синхронной машины. Качания синхронных машин