- •1 Дисциплина «электроэнергетика»

- •1.Технологический процесс производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (гэс и гаэс). Основные и вспомогательные сооружения гидроэлектростанций.

- •2. Технологический процесс производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Особенности конденсационной электростанции (кэс) – Государственные районные электростанции (грэс).

- •3.Преимущества и недостатки конденсационной электростанции (кэс) по сравнению с тэс.

- •4.Технологический процесс производства электроэнергии на атомных электростанциях (аэс). Отрицательное воздействие аэс на экологию.

- •5.Технологический процесс производства электроэнергии на газотурбинных электростанциях.

- •6.Основное оборудование гидроэлектростанций. Конструкции гидрогенераторов. Исполнение статора и ротора гидрогенератора.

- •7.Основное оборудование тепловых электростанций. Конструкции турбогенераторов. Исполнение статора и ротора турбогенератора.

- •8.Охарактеризовать системы охлаждения генераторов станций. Непосредственные и косвенные системы охлаждения. Охлаждающая среда.

- •9. Форсировка возбуждения генератора электростанции. Требования к форсировке возбуждения.

- •10.Системы возбуждения генераторов электростанций. Охарактеризовать и назвать достоинства и недостатки систем возбуждения.

- •11.Силовые трансформаторы. Назначение и классификация трансформаторов.

- •12. Способы охлаждения трансформаторов. Допустимые перегрузки трансформаторов.

- •13. Схемы соединений силовых трансформаторов. Режимы нейтралей трансформаторов.

- •14. Конструкции силовых трансформаторов.

- •15. Суточные и годовые графики нагрузок потребления. Максимальные нагрузки, продолжительность включения.

- •16. Технико-экономические показатели годового графика нагрузок.

- •17. Суточные графики нагрузок районных подстанций

- •18. Графики нагрузок энергосистемы. Определение мощности нагрузок генераторов станций.

- •19.Автотрансформаторы. Номинальные параметры автотрансформаторов.

- •20.Автотрансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •21.Трансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •22.Комбинированные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •23.Электроэнергетические системы. Охарактеризовать системообразующие, питающие и распределительные сети. Преимущества объединенных энергосистем.

- •24.Конфигурации простых электрических сетей. Охарактеризовать замкнутые и разомкнутые сети.

- •25.Воздушные линии электропередач. Типы опор, проводов, изоляторов

- •26.Кабельные линии электропередач. Основная классификация кабелей по видам изоляции. Способы прокладки кабелей.

- •27.Схемы замещения воздушных линий, определение параметров схемы замещения.

- •28.Схемы замещения силовых трансформаторов, определение параметров схемы замещения.

- •29.Падение и потеря напряжения в электрических сетях. Векторная диаграмма, допустимые потери напряжения.

- •30. Рабочие режимы электрических сетей. Баланс активной мощности и его связь с частотой.

- •2 Дисциплина «электрические машины»

- •§ 1.4. Уравнения напряжений трансформатора

- •§ 1.5. Уравнения магнитодвижущих сил и токов

- •§ 1.7. Векторная диаграмма трансформатора

- •2.5 Режим короткого замыкания трансформатора

- •§ 1.13. Внешняя характеристика трансформатора

- •§ 1.14. Потери и кпд трансформатора

- •§ 1.15. Регулирование напряжения трансформаторов

- •§ 2.2. Параллельная работа трансформаторов

- •§2.1. Группы соединения обмоток

- •§ 3.2. Автотрансформаторы

- •§ 4.1. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании трансформаторов

- •§ 5.1. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения

- •§ 5.2. Трансформаторы для выпрямительных установок

- •§ 5.3. Трансформаторы для автоматических устройств

- •§ 5.4. Трансформаторы для дуговой электросварки

- •§ 3.1. Трехобмоточные трансформаторы

- •Глава 24

- •§ 24.1. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока

- •§ 24.2. Устройство коллекторной машины постоянного тока

- •§ 25.1. Петлевые обмотки якоря

- •§ 25.2. Волновые обмотки якоря

- •§ 25. 3. Уравнительные соединения и комбинированная обмотка якоря

- •§ 26.1. Магнитная цепь машины постоянного тока

- •§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока

- •§ 26.4. Устранение вредного влияния реакции якоря

- •§ 27.2. Прямолинейная коммутация

- •§ 27.3. Криволинейная замедленная коммутация

- •§ 27.4. Способы улучшения коммутации

- •§ 27.5. Круговой огонь по коллектору

- •§ 28.1. Основные понятия

- •§ 28.2. Генератор независимого возбуждения

- •§ 28.3. Генератор параллельного возбуждения

- •§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения

- •§ 29.4. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения

- •§ 29.6. Двигатель последовательного возбуждения

- •§ 29.7. Двигатель смешанного возбуждения

- •§ 29.8. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока

- •§ 10.1. Режим работы асинхронной машины

- •§ 10.2. Устройство асинхронных двигателей

- •§13.1. Потери и кпд асинхронного двигателя

- •§ 13.2. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя

- •Рис 13.3. Зависимость электромагнитного момента

- •§ 13.4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

- •§15.1. Пуск двигателей с фазным ротором

- •§ 15.4. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Частота вращения ротора асинхронного двигателя

- •§ 17.2. Асинхронный преобразователь частоты

- •§ 15.2. Пуск двигателейс короткозамкнутым ротором

- •§16.1. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя

- •§ 19.2. Типы синхронных машин и их устройство

- •§ 19.1. Возбуждение синхронных машин

- •§ 23.1. Синхронные машины с постоянными магнитами

- •§22.1. Принцип действия синхронного двигателя

- •§ 22.2. Пуск синхронных двигателей

- •§ 22.3. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя

- •§ 21.4. Колебания синхронных генераторов

- •3 Дисциплина «проектирование систем электроснабжения»

- •2. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •3. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •4. Требования к электрическим сетям до 1 кВ промышленных предприятий

- •5. Виды плавких предохранителей до 1кВ

- •6. Выбор плавких предохранителей для узлов питания до 1 кВ

- •7. Выбор плавких предохранителей для одиночных электроприемников до 1 кВ

- •8. Автоматические выключатели.

- •9. Автоматические выключатели.

- •10. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Влияние компенсации на увеличение коэффициента мощности - сos.

- •11. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Технические средства компенсации общепромышленной нагрузки, назначение компенсации, выбор места установки.

- •12. Компенсация в сетях со специфическими нагрузками.

- •13. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Характеристика способов компенсации реактивной мощности

- •14. Виды компенсации реактивной мощности.

- •15. Выбор оптимального числа трансформаторов цеховых подстанций с учетом компенсации реактивной мощности.

- •16. Технико-экономические расчеты в электроснабжении.

- •17. Выбор сечений проводов и кабелей до 1 кВ.

- •18. Падение и потеря напряжения в линии с нагрузкой на конце.

- •19. Виды трансформаторных подстанций распределительных сетей. Выбор числа трансформаторов тп и места расположения.

- •20. Определение потерь мощности и энергии в силовых трансформаторах

- •21. Мероприятия по снижению потерь мощности и напряжения.

- •22. Методы расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий выше 1 кВ.

- •23. Особенности расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий до 1 кВ.

- •24. Проверка аппаратов и проводников по термическому действию токов короткого замыкания

- •Iтер.Экiтер.Доп.

- •25. Проверка аппаратов и проводников по электродинамическому действию токов короткого замыкания

- •26. Показатели качества электроэнергии.

- •27. Показатели качества электроэнергии

- •28. Показатели качества электроэнергии.

- •29. Показатели качества электроэнергии

- •30. Влияние несимметрии напряжения на отдельные электроприемники.

§ 24.2. Устройство коллекторной машины постоянного тока

В настоящее время электромашиностроительные заводы изготовляют электрические машины постоянного тока, предназначенные для работы в самых различных отраслях промышленности, поэтому отдельные узлы этих машин могут иметь разную конструкцию, но общая конструктивная схема машин одинакова. Неподвижная часть машины постоянного тока называется статором,

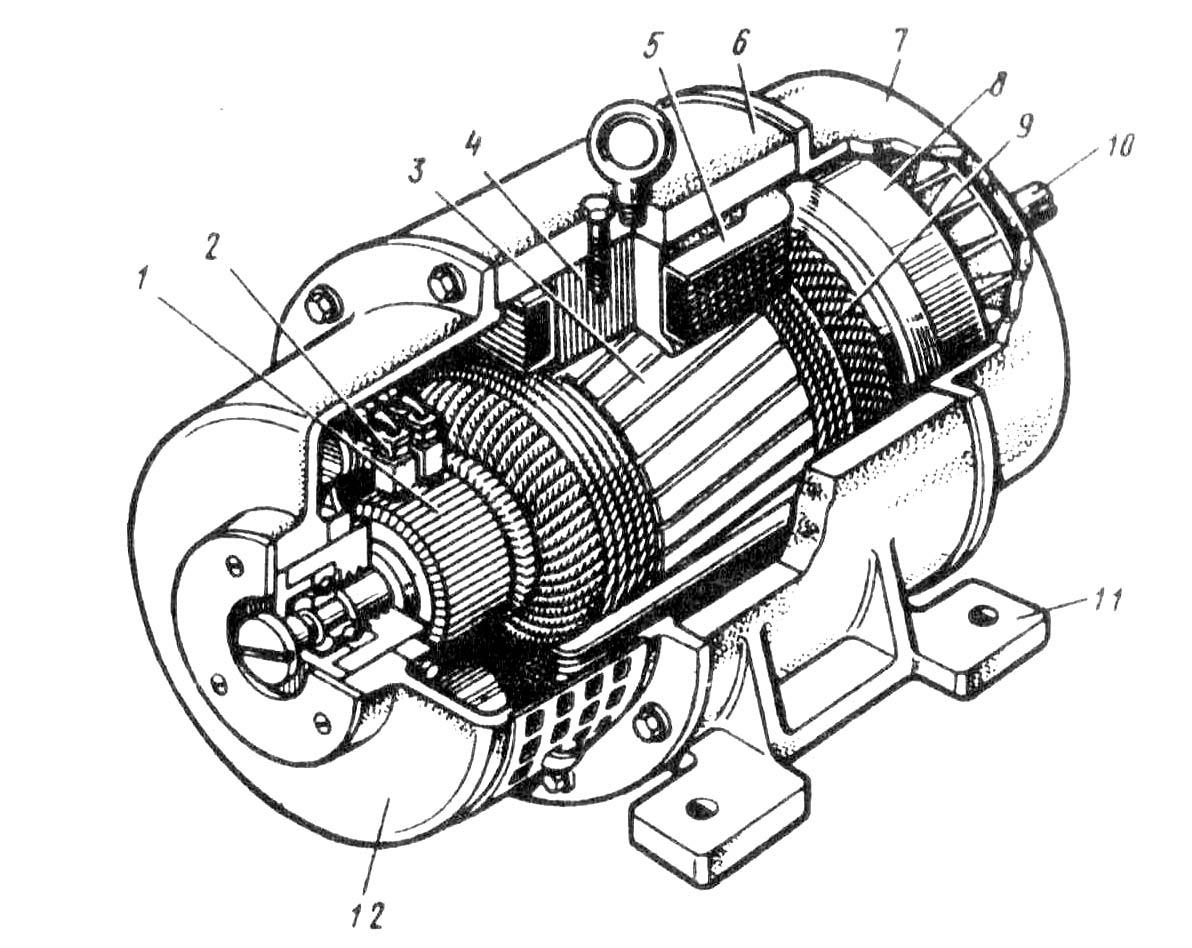

Рис. 24.4. Устройство машины постоянного тока

вращающаяся часть — якорем (рис. 24.4).

Статор. Состоит из станины 6 и главных полюсов 4. Станина 6 служит для крепления полюсов и подшипниковых щитов и является частью магнитопровода, так как через нее замыкается магнитный поток машины. Станину изготовляют из стали — материала, обладающего достаточной механической прочностью и большой магнитной проницаемостью. В нижней части станины имеются лапы11 для крепления машины к фундаментной плите, а по окружности станины расположены отверстия для крепления сердечников главных полюсов 4. Обычно станину делают цельной из стальной трубы, либо сварной из листовой стали, за исключением машин с весьма большим наружным диаметром, у которых станину делают разъемной, что облегчает транспортировку и монтаж машины.

Главные полюсы предназначены для создания в машине магнитного поля возбуждения. Главный полюс состоит изсердечника 6 и полюсной катушки 5. Со стороны, обращенной к якорю, сердечник полюса имеет полюсный наконечник, который обеспечивает необходимое распределение магнитной индукции в зазоре машины.Сердечники главных полюсов делают шихтованными из листовой конструкционной стали толщиной 1—2 мм или из тонколистовой электротехнической анизотропной холоднокатаной стали, например марки 3411. Штампованные пластины главных полюсов специально не изолируют, так как тонкая пленка окисла на их поверхности достаточна для значительного ослабления вихревых токов, наведенных в полюсных наконечниках пульсациями магнитного потока, вызванного зубчатостью сердечника якоря.Анизотропная сталь обладает повышенной магнитной проницаемостью вдоль проката, что должно учитываться при штамповкепластин и их сборке в пакет. Пониженная магнитная проницаемость поперек проката способствует ослаблению реакции якоря (см. § 26.2) и уменьшению потока рассеяния главных и добавочных полюсов (см. § 26.1).

В машинах постоянного тока небольшой мощности полюсные катушки делают бескаркасными — намоткой медного обмоточного провода непосредственно на сердечник полюса, предварительно наложив на него изоляционную прокладку (рис. 24.5, а). В большинстве машин (мощностью 1 кВт и более) полюсную катушкуделают каркасной: обмоточный провод наматывают на каркас (обычно пластмассовый), а затем надевают на сердечник полюса(рис. 24.5, б). В некоторых конструкциях машин полюсную катушку для более интенсивного охлаждения разделяют по высоте на части, между которыми оставляют вентиляционные каналы.

Якорь. Якорь машины постоянного тока (рис. 24.4) состоит из вала 10, сердечника 3 с обмоткой и коллектора 7. Сердечник якоря имеет шихтованную конструкцию и набирается из штампованных пластин тонколистовой электротехнической стали. Листы покрывают изоляционным лаком, собирают в пакет и запекают. Готовый сердечник напрессовывают на вал якоря. Такая конструкция сердечника якоря позволяет значительно ослабить в нем вихревые токи, возникающие в результате его перемагничивания в процессе вращения в магнитном поле. На поверхности сердечника якоря имеются продольные пазы, в которые укладывают обмотку якоря.

Обмотку выполняют медным проводом круглого или прямоугольного сечения. Пазы якоря после заполнения их проводами обмотки обычно закрывают клиньями (текстолитовыми или гетинаксовыми). В некоторых машинах пазы не закрывают клиньями, а накладывают на поверхность якоря бандаж. Бандаж делают из проволоки или стеклоленты с предварительным натягом. Лобовые части9 обмотки якоря крепят к обмоткодержателям бандажом.

Рис. 24.5. Главные полюсы с бескаркасной (а) и каркасной (б) полюсными катушками:

1 — станина, 2 — сердечник полюса, 3 — полюсная катушка

Коллектор 1 является одним из сложных узлов машины постоянного тока. Основными элементами коллектора являются пластины трапецеидального сечения из твердотянутой меди, собранные таким образом, что коллектор приобретает цилиндрическую форму. В зависимости от способа закрепления коллекторныхпластин различают два основных типа коллекторов: со стальными конусными шайбами и на пластмассе. На рис. 24.6, а показано устройство коллектора со стальными конусными шайбами. Нижняя часть коллекторных пластин 6 имеет форму «ласточкина хвоста». После сборки коллектора эти части пластин оказываются зажатыми между стальными шайбами 1 и 3, изолированными от медных пластин миканитовыми манжетами 4. Конусные шайбы стянуты винтами2. Между медными пластинами расположенымиканитовые изоляционные прокладки. В процессе работы машины рабочая поверхность коллектора постепенно истирается щетками. Чтобы при этом миканитовые прокладки не выступали над рабочей поверхностью коллектора, что вызвало бы вибрацию щеток и нарушение работы машины, между коллекторными пластинами фрезеруют пазы (дорожки) на глубину до 1,5 мм (рис. 24.6, б). Верхняя часть5 коллекторных пластин (см. рис. 24.6,а), называемая петушком, имеет узкий продольный паз, в который закладывают проводники обмотки якоря и тщательно припаивают.

Рис. 24.6 Устройство коллектора с конусными шайбами

В машинах постоянного тока малой мощности часто применяют коллекторы на пластмассе, отличающиеся простотой в изготовлении. Набор медных и миканитовых пластин в таком коллекторе удерживается пластмассой, запрессованной в пространство между набором пластин и стальной втулкой 4 и образующей корпус коллектора. Иногда с целью увеличения прочности коллектора эту пластмассу 2 армируют стальными кольцами 3 (рис. 24.7). В этом случае миканитовые прокладки должны иметь размеры большие, чем у медных пластин1, что исключит замыкание пластин стальными (армирующими) кольцами3.

Электрический контакт с коллектором осуществляется посредством щеток, располагаемых в щеткодержателях 4 (см. рис. 24.4).

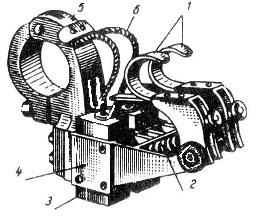

Щеткодержатель (рис. 24.8) состоит из обоймы 4, в которую помещают щетку 3, курка 1, представляющего собой откидную деталь, передающую давление пружины2на щетку. Щеткодержатель крепят на пальце зажимом 5. Щетка снабжается гибким тросиком 6 для включения ее в электрическую цепь машины. Все щеткодержатели одной полярности соединены между собой сборными шинами, подключенными к выводам машины. Одно из основных условий бесперебойной работы машины — плотный и надежный контакт между щеткой и коллектором. Давление на щеткудолжно быть отрегулировано, так как чрезмерный нажим может вызвать преждевременный износ щетки и перегрев коллектора, а недостаточный нажим — искрение на коллекторе.

Рис. 24.7. Устройство коллектора на пластмассе

Рис. 24.8. Щеткодержатель (сдвоенный)

машины постоянного тока

Помимо указанных частей машина постоянного тока имеет два подшипниковых щита: передний12 (со стороны коллектора) изадний 7 (см. рис. 24.4). В центральной части щита имеется расточка под подшипник. На переднем подшипниковом щите имеется смотровое окно (люк) с крышкой, через которое можно осмотреть коллектор и щетки, не разбирая машины. Концы обмоток выведены на зажимы коробки выводов. Вентилятор 8 служит для самовентиляции машины: воздух поступает в машину обычно со стороны коллектора, омывает нагретые части (коллектор, обмотки и сердечники) и выбрасывается с противоположной стороны черезрешетку.

Из рассмотрения принципа действия и устройства коллекторной машины постоянного тока следует, что непременным элементом этой машины, включенным между обмоткой якоря и внешнейсетью, является щеточно-коллекторный узел — механический преобразователь рода тока. Таким образом, коллекторные машинысложнее бесколлекторных машин переменного тока (асинхронной и синхронной) и, следовательно, уступают им (особенно асинхронной машине) в надежности и имеют более высокую стоимость.

10. Обмотки якоря машины постоянного тока. Виды обмоток. Параметры обмоток. Уравнительные соединения. Выбор обмоток машины постоянного тока.