- •1 Дисциплина «электроэнергетика»

- •1.Технологический процесс производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (гэс и гаэс). Основные и вспомогательные сооружения гидроэлектростанций.

- •2. Технологический процесс производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Особенности конденсационной электростанции (кэс) – Государственные районные электростанции (грэс).

- •3.Преимущества и недостатки конденсационной электростанции (кэс) по сравнению с тэс.

- •4.Технологический процесс производства электроэнергии на атомных электростанциях (аэс). Отрицательное воздействие аэс на экологию.

- •5.Технологический процесс производства электроэнергии на газотурбинных электростанциях.

- •6.Основное оборудование гидроэлектростанций. Конструкции гидрогенераторов. Исполнение статора и ротора гидрогенератора.

- •7.Основное оборудование тепловых электростанций. Конструкции турбогенераторов. Исполнение статора и ротора турбогенератора.

- •8.Охарактеризовать системы охлаждения генераторов станций. Непосредственные и косвенные системы охлаждения. Охлаждающая среда.

- •9. Форсировка возбуждения генератора электростанции. Требования к форсировке возбуждения.

- •10.Системы возбуждения генераторов электростанций. Охарактеризовать и назвать достоинства и недостатки систем возбуждения.

- •11.Силовые трансформаторы. Назначение и классификация трансформаторов.

- •12. Способы охлаждения трансформаторов. Допустимые перегрузки трансформаторов.

- •13. Схемы соединений силовых трансформаторов. Режимы нейтралей трансформаторов.

- •14. Конструкции силовых трансформаторов.

- •15. Суточные и годовые графики нагрузок потребления. Максимальные нагрузки, продолжительность включения.

- •16. Технико-экономические показатели годового графика нагрузок.

- •17. Суточные графики нагрузок районных подстанций

- •18. Графики нагрузок энергосистемы. Определение мощности нагрузок генераторов станций.

- •19.Автотрансформаторы. Номинальные параметры автотрансформаторов.

- •20.Автотрансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •21.Трансформаторные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •22.Комбинированные режимы автотрансформаторов. Условие допустимости режимов.

- •23.Электроэнергетические системы. Охарактеризовать системообразующие, питающие и распределительные сети. Преимущества объединенных энергосистем.

- •24.Конфигурации простых электрических сетей. Охарактеризовать замкнутые и разомкнутые сети.

- •25.Воздушные линии электропередач. Типы опор, проводов, изоляторов

- •26.Кабельные линии электропередач. Основная классификация кабелей по видам изоляции. Способы прокладки кабелей.

- •27.Схемы замещения воздушных линий, определение параметров схемы замещения.

- •28.Схемы замещения силовых трансформаторов, определение параметров схемы замещения.

- •29.Падение и потеря напряжения в электрических сетях. Векторная диаграмма, допустимые потери напряжения.

- •30. Рабочие режимы электрических сетей. Баланс активной мощности и его связь с частотой.

- •2 Дисциплина «электрические машины»

- •§ 1.4. Уравнения напряжений трансформатора

- •§ 1.5. Уравнения магнитодвижущих сил и токов

- •§ 1.7. Векторная диаграмма трансформатора

- •2.5 Режим короткого замыкания трансформатора

- •§ 1.13. Внешняя характеристика трансформатора

- •§ 1.14. Потери и кпд трансформатора

- •§ 1.15. Регулирование напряжения трансформаторов

- •§ 2.2. Параллельная работа трансформаторов

- •§2.1. Группы соединения обмоток

- •§ 3.2. Автотрансформаторы

- •§ 4.1. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании трансформаторов

- •§ 5.1. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения

- •§ 5.2. Трансформаторы для выпрямительных установок

- •§ 5.3. Трансформаторы для автоматических устройств

- •§ 5.4. Трансформаторы для дуговой электросварки

- •§ 3.1. Трехобмоточные трансформаторы

- •Глава 24

- •§ 24.1. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока

- •§ 24.2. Устройство коллекторной машины постоянного тока

- •§ 25.1. Петлевые обмотки якоря

- •§ 25.2. Волновые обмотки якоря

- •§ 25. 3. Уравнительные соединения и комбинированная обмотка якоря

- •§ 26.1. Магнитная цепь машины постоянного тока

- •§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока

- •§ 26.4. Устранение вредного влияния реакции якоря

- •§ 27.2. Прямолинейная коммутация

- •§ 27.3. Криволинейная замедленная коммутация

- •§ 27.4. Способы улучшения коммутации

- •§ 27.5. Круговой огонь по коллектору

- •§ 28.1. Основные понятия

- •§ 28.2. Генератор независимого возбуждения

- •§ 28.3. Генератор параллельного возбуждения

- •§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения

- •§ 29.4. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения

- •§ 29.6. Двигатель последовательного возбуждения

- •§ 29.7. Двигатель смешанного возбуждения

- •§ 29.8. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока

- •§ 10.1. Режим работы асинхронной машины

- •§ 10.2. Устройство асинхронных двигателей

- •§13.1. Потери и кпд асинхронного двигателя

- •§ 13.2. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя

- •Рис 13.3. Зависимость электромагнитного момента

- •§ 13.4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

- •§15.1. Пуск двигателей с фазным ротором

- •§ 15.4. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Частота вращения ротора асинхронного двигателя

- •§ 17.2. Асинхронный преобразователь частоты

- •§ 15.2. Пуск двигателейс короткозамкнутым ротором

- •§16.1. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя

- •§ 19.2. Типы синхронных машин и их устройство

- •§ 19.1. Возбуждение синхронных машин

- •§ 23.1. Синхронные машины с постоянными магнитами

- •§22.1. Принцип действия синхронного двигателя

- •§ 22.2. Пуск синхронных двигателей

- •§ 22.3. U–образные и рабочие характеристики синхронного двигателя

- •§ 21.4. Колебания синхронных генераторов

- •3 Дисциплина «проектирование систем электроснабжения»

- •2. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •3. Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения предприятий.

- •4. Требования к электрическим сетям до 1 кВ промышленных предприятий

- •5. Виды плавких предохранителей до 1кВ

- •6. Выбор плавких предохранителей для узлов питания до 1 кВ

- •7. Выбор плавких предохранителей для одиночных электроприемников до 1 кВ

- •8. Автоматические выключатели.

- •9. Автоматические выключатели.

- •10. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Влияние компенсации на увеличение коэффициента мощности - сos.

- •11. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Технические средства компенсации общепромышленной нагрузки, назначение компенсации, выбор места установки.

- •12. Компенсация в сетях со специфическими нагрузками.

- •13. Компенсация реактивной мощности в промышленных сетях. Характеристика способов компенсации реактивной мощности

- •14. Виды компенсации реактивной мощности.

- •15. Выбор оптимального числа трансформаторов цеховых подстанций с учетом компенсации реактивной мощности.

- •16. Технико-экономические расчеты в электроснабжении.

- •17. Выбор сечений проводов и кабелей до 1 кВ.

- •18. Падение и потеря напряжения в линии с нагрузкой на конце.

- •19. Виды трансформаторных подстанций распределительных сетей. Выбор числа трансформаторов тп и места расположения.

- •20. Определение потерь мощности и энергии в силовых трансформаторах

- •21. Мероприятия по снижению потерь мощности и напряжения.

- •22. Методы расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий выше 1 кВ.

- •23. Особенности расчета токов короткого замыкания в электрических сетях предприятий до 1 кВ.

- •24. Проверка аппаратов и проводников по термическому действию токов короткого замыкания

- •Iтер.Экiтер.Доп.

- •25. Проверка аппаратов и проводников по электродинамическому действию токов короткого замыкания

- •26. Показатели качества электроэнергии.

- •27. Показатели качества электроэнергии

- •28. Показатели качества электроэнергии.

- •29. Показатели качества электроэнергии

- •30. Влияние несимметрии напряжения на отдельные электроприемники.

§2.1. Группы соединения обмоток

Рис. 2.1. Группы соединения обмоток однофазных трансформаторов:

а — группа I/I — 0; б — группа I/I — 6

До сих пор при

построении векторных диаграмм

трансформатора

считалось, что ЭДС фазы обмотки ВН

![]() и обмотки НН

и обмотки НН

![]() совпадают по

фазе. Но это

справедливо лишь при условии намотки

первичной и

вторичной обмоток трансформатора в

одном направлении

и одноименной маркировке выводов этих

обмоток, как показано на рис.2.1, а.

Если же в

трансформаторе

изменить направление обмотки НН или

же переставить обозначения ее выводов,

то ЭДС

совпадают по

фазе. Но это

справедливо лишь при условии намотки

первичной и

вторичной обмоток трансформатора в

одном направлении

и одноименной маркировке выводов этих

обмоток, как показано на рис.2.1, а.

Если же в

трансформаторе

изменить направление обмотки НН или

же переставить обозначения ее выводов,

то ЭДС ![]() окажется

сдвинутой по фазе относительно ЭДС

окажется

сдвинутой по фазе относительно ЭДС ![]() на 180° (рис.

2.1, б). Сдвиг

фаз между ЭДС

на 180° (рис.

2.1, б). Сдвиг

фаз между ЭДС ![]() и

и ![]() принято

выражать группой соединения. Так как

этот сдвиг фаз может изменяться от 0 до

360°, а кратность

сдвига составляет 30°, то для обозначения

группы соединения

принят ряд чисел: 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,

10,

11 и

0.

принято

выражать группой соединения. Так как

этот сдвиг фаз может изменяться от 0 до

360°, а кратность

сдвига составляет 30°, то для обозначения

группы соединения

принят ряд чисел: 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,

10,

11 и

0.

Угол смещения вектора линейной ЭДС обмотки НН по отношению к вектору линейной ЭДС обмотки ВН определяют умножением числа, обозначающего группу соединения, на 30°. Угол смещения отсчитывают от вектора ЭДС обмотки ВН по часовой стрелке до вектора ЭДС обмотки НН. Например, группа соединения 5 указывает, что вектор ЭДС НН отстает по фазе от вектора ЭДС ВН на угол 5·30° = 150°.

Рис. 2.2. Сравнение положения стрелок часов с обозначением групп соединения

Для лучшего понимания

принятого обозначения групп

соединения пользуются сравнением с

часами. При этом

вектор ЭДС обмотки ВН соответствует

минутной стрелке,

установленной на цифре 12, а вектор

ЭДС обмотки НН — часовой стрелке

(рис.2.2). Так же

необходимо иметь в виду, что совпадение

по фазе векторов

ЭДС ![]() и

и ![]() ,

эквивалентное совпадению

стрелок часов на циферблате, обозначается

группой 0 (а не

12). Кроме того, следует помнить, что

за положительное направление вращения

векторов ЭДС

принято их вращение против часовой

стрелки.

,

эквивалентное совпадению

стрелок часов на циферблате, обозначается

группой 0 (а не

12). Кроме того, следует помнить, что

за положительное направление вращения

векторов ЭДС

принято их вращение против часовой

стрелки.

Таким образом, в

однофазном

трансформаторе возможны лишь

две группы соединения:

группа 0, соответствующая совпадению

по фазе ![]() и

и ![]() ,

и группа 6, соответствующая сдвигу фаз

между

,

и группа 6, соответствующая сдвигу фаз

между ![]() и

и ![]() на 180°. Из этих

групп ГОСТ предусматривает

лишь группу 0, она обозначается I/I—0.

на 180°. Из этих

групп ГОСТ предусматривает

лишь группу 0, она обозначается I/I—0.

П рименением

разных способов соединения обмоток в

трехфазных

трансформаторах можно создать 12 различных

групп соединения.

Рассмотрим в качестве примера схему

соединений «звезда—звезда»

(рис. 2.3, а).

Векторные

диаграммы ЭДС показывают,

что сдвиг между линейными ЭДС

рименением

разных способов соединения обмоток в

трехфазных

трансформаторах можно создать 12 различных

групп соединения.

Рассмотрим в качестве примера схему

соединений «звезда—звезда»

(рис. 2.3, а).

Векторные

диаграммы ЭДС показывают,

что сдвиг между линейными ЭДС ![]() и

и ![]() в данном

случае равен

нулю. В этом можно убедиться, совместив

точки А и

а при наложении

векторных диаграмм ЭДС обмоток ВН и НН.

Следовательно, при указанных схемах

соединения обмоток имеет место

группа 0; обозначается Y/Y—0.

Если же на стороне НН в нулевую

точку соединить зажимы а,

b

и с,

а снимать ЭДС

с зажимов х,

у и z,

то ЭДС

в данном

случае равен

нулю. В этом можно убедиться, совместив

точки А и

а при наложении

векторных диаграмм ЭДС обмоток ВН и НН.

Следовательно, при указанных схемах

соединения обмоток имеет место

группа 0; обозначается Y/Y—0.

Если же на стороне НН в нулевую

точку соединить зажимы а,

b

и с,

а снимать ЭДС

с зажимов х,

у и z,

то ЭДС ![]() изменит фазу

на 180°и трансформатор будет принадлежать

группе 6 (Y/Y—6)

(рис.2.3,б).

изменит фазу

на 180°и трансформатор будет принадлежать

группе 6 (Y/Y—6)

(рис.2.3,б).

При соединении

обмоток «звезда—треугольник», показанном

на рис. 2.4, а,

имеет место

группа 11 (Y/∆—11). Если же поменять местами

начала и концы фазных обмоток НН, то

вектор ![]() повернется

на 180° и трансформатор будет относиться

к группе 5 (Y/∆—5)

(рис. 2.4, б).

повернется

на 180° и трансформатор будет относиться

к группе 5 (Y/∆—5)

(рис. 2.4, б).

При одинаковых схемах соединения обмоток ВН и НН, например Y/Y и ∆/∆, получают четные группы соединения, а при 62 неодинаковых схемах, например Y/∆ или ∆/Y, — нечетные.

Рис. 2.4. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы: а — для группы Y/Д—11; б — для группы Y/Д—5

Рассмотренные

четыре группы соединения (0, 6, 11 и 5)

называют

основными. Из

каждой основной группы соединения

методом круговой перемаркировки выводов

на одной стороне трансформатора,

например на стороне НН (без изменения

схемы соединения), можно получить по

две производные группы. Например,

если в трансформаторе с группой соединения

Y/Y—0 (рис. 2.3, а)

выводы обмотки

НН перемаркировать и вместо

последовательности

аbс

принять

последовательность саb,

то вектор ЭДС

![]() повернется

на 120°, при этом получим группу соединения

Y/Y—4. Если же выводы обмоток НН

перемаркировать в последовательность

bса,

то вектор ЕаЬ

повернется

еще на 120°, а всего

на 240°; получим группу Y/Y—8.

повернется

на 120°, при этом получим группу соединения

Y/Y—4. Если же выводы обмоток НН

перемаркировать в последовательность

bса,

то вектор ЕаЬ

повернется

еще на 120°, а всего

на 240°; получим группу Y/Y—8.

Аналогично от основной группы 6 путем круговой перемаркировки получают производные группы 10 и 2, от основной группы I/I — производные группы 3 и 7, от основной группы 5 — производные группы 9 и 1.

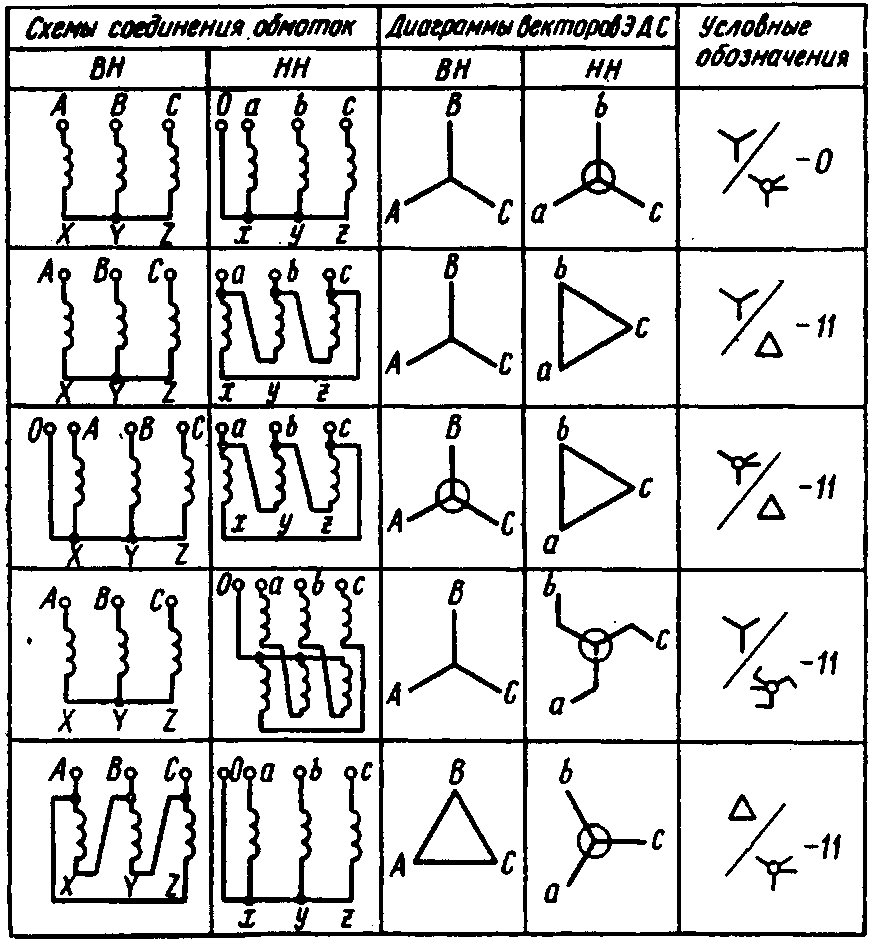

Основные группы соединения имеют некоторое преимущество перед производными, так как предусматривают одноименную маркировку выводов обмоток, расположенных на одном стержне. Это уменьшает вероятность ошибочных присоединений. Однако не все группы соединения имеют практическое применение втрехфазных трансформаторах. ГОСТ определяет схемы и группы соединения, применяемые для силовых двухобмоточных трансформаторов общепромышленного назначения (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных

трансформаторов

Соединяя обмотки НН в зигзаг в сочетании с соединением обмотки ВН в звезду или треугольник, можно получить практически любой угол сдвига фаз между ЭДС обмоток ВН и НН. Этого достигают разделением обмотки НН на две части (см. § 1.11) с различным соотношением витков в этих частях, а следовательно, и с различным значением угла β (см. рис. 1.22, б).

При изготовлении или в процессе эксплуатации трансформаторов иногда возникает необходимость в опытной проверке группы соединения. Существует несколько методов такой проверки, но наиболее распространены методы фазометра и вольтметра.

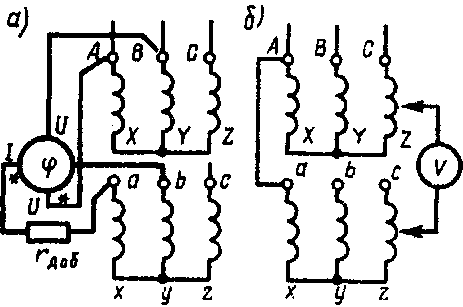

Рис. 2.6. Проверка группы соединения Y/Y—0 методами фазометра (а) и вольтметра (б)

Метод фазометра. Основан на непосредственном измерении угла фазового сдвига между соответствующими линейными напряжениями (ЭДС) обмоток ВН и НН с помощью фазометра φ, включенного по схеме, показанной на рис. 2.6, а. Параллельную обмотку фазометраU—U подключают к стороне ВН, а последовательную обмотку 1—1 — к стороне НН. Для ограничения тока в последовательной обмотке ее подключают через добавочное сопротивление гдоб.. Затем трансформатор включают в сеть с симметричным трехфазным напряжением. Для удобства измерений желательно, чтобы фазометр имел полную (360°) шкалу.

Метод вольтметра. Непосредственного измерения угла фазового сдвига между линейными напряжениями (ЭДС) этот метод не дает. Это косвенный метод и основан на измерении вольтметром напряжений (ЭДС) между одноименными выводами обмоток ВН и НН. Если проверяют группу соединения Y/Y—О (рис. 2.6, б), то, соединив проводом выводы А и а, измеряют напряжение Uь-в (между выводами b и В) и Uc-С (между выводами с и С). Если предполагаемая группа соединения Y/Y—0 соответствует фактической, то напряжение (В)

![]()

где kл=UАВ/Uab — отношение линейных напряжений (ЭДС) ВН и НН, т, е. коэффициент трансформации линейных напряжений (ЭДС),

Если проверяют группы соединения 6, 11 или 5, то для проверки измеренных значений напряжений пользуются формулами:

группа Y/Y—6

![]() (2-2)

(2-2)

группа Y/ — 11

![]() (2.3)

(2.3)

группа Y/ —5

![]() (2.4)

(2.4)

Здесь UаЬ иUxy — линейные напряжения на выводах обмотокНН, В.

Если условия равенства напряжений по приводимым формулам не соблюдаются, то это свидетельствует о нарушениях в маркировке выводов трансформатора.

7. Автотрансформаторы. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть и внезапном коротком замыкании.