- •Оглавление

- •Предисловие к тому

- •Список используемых сокращений

- •Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

- •Глава 1.1 Время и системы координат

- •1.1.1. Время

- •1.1.2. Системы координат

- •1.1.3. Преобразования между системами координат

- •Глава 1.2. Солнечная система

- •1.2.1. Солнце

- •1.2.2. Планеты

- •1.2.3. Спутники и кольца планет

- •1.2.4. Астероиды и карликовые планеты

- •1.2.5. Объекты пояса Койпера. Кометы

- •Глава 1.3. Физические особенности Земли

- •1.3.1. Гравитационное поле и фигура Земли

- •1.3.2. Атмосфера Земли

- •1.3.3. Магнитное поле Земли

- •1.3.4. Корпускулярная радиация в околоземном космическом пространстве

- •1.3.5. Космический мусор и его характеристики

- •Раздел 2. МЕХАНИКА ПОЛЕТА

- •2.1.1. Способы выведения космических аппаратов на орбиту

- •Глава 2.2. Орбитальное движение

- •2.2.1. Невозмущенное орбитальное движение

- •2.2.1.1. Задача двух тел

- •2.2.1.2. Интегралы и уравнение Кеплера

- •2.2.1.3. Орбитальные элементы

- •2.2.1.4. Определение орбит в задаче двух тел

- •2.2.2. Возмущенное орбитальное движение

- •2.2.2.2. Влияние сжатия и атмосферы Земли на движение ИСЗ

- •2.2.2.3. Баллистические модели движения ИСЗ

- •2.2.4. Баллистические условия полета КА

- •2.2.5. Особые орбиты искусственных спутников Земли

- •2.2.5.1. Геостационарные орбиты

- •2.2.5.6. Критическое наклонение и орбиты типа «Молния»

- •Глава 2.3. Межорбитальные перелеты космических аппаратов

- •2.3.1. Понятие космического перелета. Перелет с конечной тягой, импульсный перелет

- •2.3.2. Реактивная сила. Формула Циолковского

- •2.3.4. Необходимые условия оптимальности перелета

- •2.3.5. Случай центрального ньютоновского гравитационного поля

- •2.3.6. Некоторые импульсные перелеты

- •2.3.7. Перелеты между околокруговыми орбитами

- •2.3.8. Оптимальные перелеты с конечной тягой

- •2.4.1. Управление геостационарной орбитой

- •2.4.2. Поддержание высокоэллиптических орбит

- •2.4.3. Поддержание высотного профиля полета Международной космической станции

- •2.4.4. Поддержание солнечной синхронности круговой орбиты

- •2.4.5. Поддержание стабильности местного времени прохождения восходящего узла круговой ССО

- •2.4.6. Управление высотой и трассой низкой круговой орбиты

- •2.4.7. Разведение спутников на круговой орбите

- •Глава 2.5. Спутниковые системы

- •2.5.1. Спутниковые системы и их баллистическое проектирование

- •2.5.2. Спутниковые системы непрерывного зонального обзора на круговых орбитах

- •2.5.2.1. Спутниковые системы на основе полос непрерывного обзора

- •2.5.2.2. Кинематически правильные спутниковые системы

- •2.5.3. Спутниковые системы периодического зонального обзора на круговых орбитах

- •2.5.3.1. Предпосылки создания современной теории периодического обзора

- •2.5.3.2. Регулярные спутниковые системы

- •2.5.3.3. Элементы маршрутной теории оптимизации спутниковых систем периодического обзора

- •2.5.3.4. Некоторые закономерности оптимальных решений

- •2.5.4. Спутниковые системы непрерывного локального обзора на эллиптических орбитах

- •2.5.5. Управление спутниковыми системами на круговых орбитах

- •Глава 2.6. Лунные и межпланетные траектории

- •2.6.1. Лунные траектории космических аппаратов

- •2.6.2. Траектории полета к планетам, астероидам, кометам

- •Глава 3.1. Типы (классификация) аэродинамических компоновок

- •3.1.3. Многоблочные компоновки с продольным разделением ступеней

- •3.1.4. Многоблочные компоновки с продольным делением ступеней и навесными полезными грузами

- •3.1.5. Выступающие и отделяемые элементы конструкции

- •3.3.1. Экспериментальные методы исследований

- •3.3.3. Аналоговые испытания

- •3.3.4. Численные методы расчета аэродинамических характеристик ракет

- •3.4.1. Ветровое воздействие на ракету при старте и транспортировании. Влияние стартовых сооружений и транспортировочных агрегатов

- •3.4.2. Ветровые нагрузки вблизи земли

- •3.4.3. Местные нагрузки при обтекании стационарным потоком

- •3.4.4. Распределенные аэродинамические нагрузки

- •3.4.5. Статическая устойчивость

- •3.4.6. Аэродинамические характеристики стабилизирующих устройств

- •3.4.8. Разделение ступеней ракет

- •3.4.9. Круговые аэродинамические характеристики тел вращения

- •3.4.11. Аэродинамическое воздействие на полезный груз в процессе отделения створок головных обтекателей

- •3.4.12. Аэродинамика отделяемых ступеней и элементов конструкции. Зоны падения (отчуждения)

- •3.5.3. Влияние струй двигателей на аэродинамические характеристики

- •3.5.4. Аэродинамическое нагружение выступающих элементов конструкции. Методы снижения нагрузок

- •3.5.5. Аэродинамические характеристики блоков многоблочных ракет в процессе их отделения

- •3.6.4. Дренирование элементов конструкции

- •3.6.5. Авиационное транспортирование

- •Глава 3.7. Термостатирование отсеков ракет при наземной подготовке

- •3.7.1. Задачи термостатирования. Ограничения. Методы решения

- •3.8.2. Классификация пусковых установок по их конструктивным схемам

- •3.8.4. Особенности тепловых процессов при старте

- •Глава 3.10. Собственная атмосфера космических аппаратов и ее влияние на функционирование приборов и систем

- •3.10.1. Экспериментальные исследования собственной внешней атмосферы космических аппаратов и станций

- •3.10.2. Особенности изменения давления в негерметичных отсеках геостационарных спутников

- •Глава 3.11. Загрязнение поверхностей космических аппаратов и методы его уменьшения

- •3.11.1. Источники загрязнения космических аппаратов

- •Глава 3.12. Аэрогазодинамика спускаемых аппаратов

- •3.13.2. Метеороиды

- •3.13.3. Космический мусор

- •3.13.4. Расчет вероятности непробоя КА метеороидами и техногенными частицами

- •3.13.5. Воздействия микрометеороидов и техногенных частиц на поверхность космического аппарата

- •3.14.2. Акустика и пульсации давления при старте ракет

- •3.14.3. Аэроакустические воздействия на ракеты в полете

- •3.14.4. Акустические воздействия на космические аппараты при наземной подготовке и в полете

- •4.2.1. Цели классификации

- •4.2.3. Систематическая классификация

- •Глава 4.3. Создание космических комплексов

- •4.3.2. Принципы обеспечения качества и надежности

- •4.3.3. Порядок создания космических комплексов

- •5.1.1. Теоретические основы проектирования летательных аппаратов

- •5.2.2. Схема многоуровневого исследования модернизации ракетного комплекса. Состав задач и математические модели

- •5.2.4. Задача оптимизации параметров модификаций ЛА. Математическая модель

- •5.2.6. Исследование эффективности модернизации РК

- •5.2.7. Анализ модификации ЛА с РДТТ при наличии неконтролируемых факторов

- •5.3.3. Проектирование топливных баков

- •5.3.4. Цилиндрические оболочки

- •Глава 5.5. Модели и методы исследования устойчивости и управляемости баллистических ракет

- •5.5.3. Исследование устойчивости продольных колебаний БР

- •Раздел 6. СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ

- •Глава 6.1. Общая концепция

- •6.2.3 Ракеты носители «Циклон», «Зенит», «Зенит 3 SL»

- •6.3.3. МТКС «Спейс Шаттл»

- •Глава 6.4. Разгонные блоки

- •6.4.1. Разгонные блоки типа ДМ

- •6.4.2. Разгонные блоки типа «Бриз»

- •6.4.3. Разгонные блоки типа «Фрегат»

- •Глава 7.1. Жидкостные ракетные двигатели

- •7.1.1. Принципиальная схема ЖРД

- •7.1.3.1. Запуск

- •7.1.3.2. Работа ЖРД в полете

- •7.1.3.3. Автоматика ЖРД

- •7.1.3.4. Обеспечение устойчивой работы

- •7.1.4. Камера

- •7.1.4.1. Газодинамический расчет

- •7.1.4.2. Профилирование камеры

- •7.1.4.3. Тепловой расчет камеры

- •7.1.4.4. Конструирование камеры

- •7.1.4.5. Изготовление камеры

- •7.1.5. Газогенератор

- •Глава 7.2. Стендовые испытания двигательных установок

- •7.2.1. Задача отработки

- •7.2.2. Методика экспериментальной отработки жидкостных ракетных двигательных установок

- •7.2.4. Комплексные испытания пневмогидравлических систем и двигательных установок

- •Глава 8.1. Системы управления средств выведения

- •8.1.1. Назначение и область применения системы управления средств выведения

- •8.1.3. Функциональная структура и приборный состав систем управления средств выведения

- •8.1.4. Бортовой вычислительный комплекс и взаимодействие смежных систем

- •8.1.5. Навигация и наведение. Терминальное управление

- •8.1.6. Точность управления выведением полезного груза

- •8.1.7. Этапы развития систем управления средств выведения

- •8.1.9. Надежность и стойкость систем управления к помехам

- •8.1.10. Организация и обработка потоков информации о работе систем управления

- •8.1.11. Тенденция развития систем управления средств выведения

- •8.2.1. Бортовая аппаратура системы управления

- •8.2.2. Бортовое программное обеспечение

- •8.2.4. Наземная аппаратура системы управления

- •Глава 8.3. Системы разделения

- •8.3.1. Требования к системам разделения

- •8.3.2. Основные типы систем разделения

- •8.3.3. Исполнительные элементы систем разделения

- •8.3.4. Силы, действующие на разделяемые тела

- •8.3.5. Расчет систем разделения

- •8.3.6. Экспериментальная отработка систем разделения

- •8.3.7. Расчет надежности

- •8.5.1. Система одновременного опорожнения баков

- •8.5.2. Потребное давление наддува баков

- •Глава 8.6. Управление двигательной установкой

- •Глава 8.7. Исполнительные органы

- •Глава 8.8. Исполнительные приводы систем управления

Аджян А.П., Аким Э.Л., Алифанов О.М., Андреев А.Н. Ракетно-космическая техника. Машиностроение. Энциклопедия. T. IV-22 В двух книгах. Книга первая

40 |

Глава 1.3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ |

|

|

слагаемыми в разложении потенциала. Это оз начает, что основная часть геомагнитного по ля носит дипольный характер. С увеличением расстояния от поверхности Земли роль выс ших гармоник магнитного потенциала, опи сывающих местные аномалии, ослабевает и все ближе приближается к потенциалу диполя. Например, на поверхности Земли вклад ди польной части составляет 87 %, на высоте 10 000 км — 96 %.

Самая простая модель геомагнитного поля, названная осредненной моделью, ис пользовалась в [6]. В соответствии с этой моделью H имеет постоянный модуль

ивращается в абсолютном про

странстве удвоенной орбитальной скоро стью. Модуль вектора может определяться как среднее по максимальному и минималь ному значениям или интегральное среднее по орбите.

Достоинством этой модели при ее ис пользовании для анализа динамики спутни ков с магнитными элементами состоит в от носительной простоте уравнений движения. В частности, для спутника с постоянным магнитом в рамках данной модели сущест вуют положения его относительного равно весия в магнитном поле. Однако простота порождает низкую достоверность получае мых результатов. Модель прямого диполя позволяет свести эту задачу к анализу урав нений движения с периодическими коэф фициентами при применении хорошо раз витого аппарата построения и исследования периодических движений. Такой подход дает достоверный результат на интервалах времени порядка нескольких орбитальных периодов. Введение модели наклонного ди поля значительно усложняет задачу, сводя ее к исследованию квазипериодических движений из за присутствия двух основных частот изменения коэффициентов — орби тальной и угловой частот суточного враще ния Земли. Для численных расчетов при анализе динамики, как правило, использу ют разложение (1.3.6) с конечным числом слагаемых.

Соотношение (1.3.6) применяют и при навигационных задач с привлече численных методов, когда даже не по величине, но постоянно присут

ствующие недипольные составляющие маг нитного потенциала могут привести к ошиб кам в определении траектории и ориентации

КА. На этапе проектирования КА с пассив ными и полупассивными системами ориен тации, включая магнитные системы, а тем более на этапе предварительного анализа их динамики обычно ограничиваются просты ми моделями геомагнитного поля. Это дает дополнительные возможности для теорети ческого анализа задачи, которые отсутствуют при использовании выражения (1.3.6) с дос таточно большим количеством учитываемых слагаемых [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яновский Б.М. Земной магнетизм: учебное пособие. Изд. 4 е / под ред. В.В. Ме талловой. Л.: Изд во Ленингр. ун та, 1978,

592с.

2.Vallado D.A. Fundamentals of Astro dynamics and Applications. 2nd ed., Microcosm Press & Kluwer Academik Publ., 2001, 958 p.

3.International Geomagnetic Reference Field [Электронный ресурс] // V MOD: Geo magnetic Field Modeling. [сайт]. [2010]. URL: http://www.ngdc.naoo.gov/IAGA/vmod/igrf.html (дата обращения: 10.08.2008).

4.Roederer J. Geomagnetic Field Distortions and Their Effects on Radiation Belt Particles / Re view Geophys. and Space Phys., 1972. V. 10. P. 599–

5.Белецкий В.В., Хентов А.А. Вращатель ное движение намагниченного спутника. М.: Наука, 1985. 288 с.

6.Zajak E.E. Some Simple Solutions Relat ing to Magnetic Attitude Control of Satellites. Proc. of 4th National Congress of Applied Mechan ics, Berkeley, CF, 18–21 June, 1962. Pergamon Press, 1962. V. 1, P. 449–456.

7.Rauschenbakh B.V., Ovchinnikov M.Yu., McKenna Lawlor S. Essential Spaceflight Dynam ics and Magnetospherics. Microcosm Press & Kluwer Academic Publ., 2003. 396 p.

1.3.4. КОРПУСКУЛЯРНАЯ РАДИАЦИЯ В ОКОЛОЗЕМНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Как известно, потоки заряженных частиц высокой энергии (от десятков килоэлектроно вольт и выше), существующие в космическом пространстве, представляют серьезную опас ность для нормального функционирования КА, в первую очередь радиоэлектронной аппа ратуры и поверхностных конструкционных

Аджян А.П., Аким Э.Л., Алифанов О.М., Андреев А.Н. Ракетно-космическая техника. Машиностроение. Энциклопедия. T. IV-22 В двух книгах. Книга первая

КОРПУСКУЛЯРНАЯ РАДИАЦИЯ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ |

41 |

|

|

элементов, а также здоровья космонавтов в пилотируемых полетах.

Присутствие радиации в околоземном пространстве обусловлено существованием трех основных радиационных полей. К ним относятся радиационные пояса Земли (РПЗ), га4 лактические космические лучи (ГКЛ) и солнеч4 ные космические лучи (СКЛ). Эти радиацион ные компоненты окружающего космического пространства состоят из различных частиц, среди которых:

протоны, электроны и ядра химических элементов ГКЛ, потоки которых проникают в Солнечную систему из нашей и других га лактик;

протоны, электроны и ионы химических элементов СКЛ, которые эпизодически появ ляются в Солнечной системе из за хромосфер ных вспышек на Солнце;

протоны, электроны и ядра РПЗ, образо вание которых объясняется существованием магнитной ловушки в магнитосфере Земли, удерживающей частицы солнечного и атмо сферного (ионосферного) происхождения, а также продукты ядерных реакций, возникаю щие из за взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли.

Установлено, что энергетические спек тры потоков частиц указанных радиационных полей, а следовательно, и уровень радиаци онной опасности варьируются в значитель ных пределах, что связано как с пространст венно неоднородным распределением этих потоков в межпланетном и околоземном кос мическом пространстве, так и с изменениями этих потоков во времени из за временной из менчивости физических процессов, проте кающих в Галактике и Солнечной системе. Для практических приложений установлен ные энергетические спектры потоков частиц ГКЛ, РПЗ и СКЛ и закономерности их изме нений обобщаются с помощью физико мате

х моделей.

Галактические космические лучи

Потоки частиц ГКЛ падают на Землю со всех направлений космического про странства. Их элементный состав (ядра хи мических элементов от водорода до урана) приблизительно соответствует средней рас пространенности химических элементов во Вселенной. Он формируется в результате пе ремешивания частиц, созданных источника ми в Галактике (в настоящее время основ

Рис. 1.3.3. Энергетические спектры отдельных компонент галактических космических лучей

ным источником считают взрывы «сверхно вых» звезд).

В Солнечной системе на орбите Земли энергетический спектр частиц ГКЛ имеет рез ко выраженный максимум при энергиях 0,5… 1 ГэВ. Энергетические спектры отдельных компонент ГКЛ изображены на рис. 1.3.3. Точное положение максимума зависит от со стояния межпланетного магнитного поля Сол нечной системы, в свою очередь, зависящего от солнечной активности. Поток частиц ГКЛ изменяется в противофазе с периодическим изменением солнечной активности.

Энергетический спектр потока частиц ГКЛ во внутренней магнитосфере Земли ме няется из за эффекта «геомагнитного обреза ния», связанного с отклонением движущейся в магнитном поле заряженной частицы от сво его первоначального направления. Такое от клонение и, в результате, выбывание частиц ГКЛ из потока происходит для каждой части цы с данным импульсом и зарядом индивиду ально в зависимости от характера ее траекто рии в магнитосфере. Чем выше энергия (им пульс) и меньше заряд этой частицы, тем бли

Аджян А.П., Аким Э.Л., Алифанов О.М., Андреев А.Н. Ракетно-космическая техника. Машиностроение. Энциклопедия. T. IV-22 В двух книгах. Книга первая

42 |

Глава 1.3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ |

|

|

Рис. 1.3.4. Энергетические спектры ионов кисло рода и углерода аномальных космических лучей

же к хности Земли она может прибли зиться

Исследования на спутниках в 70 е гг. прошлого века позволили обнаружить новую компоненту ГКЛ, названную аномальной ком4 понентой космических лучей (АКЛ). АКЛ в от личие от потока ядер ГКЛ представляет собой поток ионов (в основном однократно заряжен ного кислорода) с энергией ~10…20 МэВ/ну клон. Энергетические спектры ионов кислоро да и углерода АКЛ представлены на рис. 1.3.4. Этот поток существует в годы с невысокой солнечной активностью. Наиболее вероятно, что источником АКЛ является межзвездная пыль.

В отличие от углерода в энергетическом спектре ионов кислорода в минимуме цикла солнечной активности проявляется отчетливый максимум при энергиях 410…20 МэВ/нукл (экспериментальные данные космических ап паратов Pioneer 10 и 11). В максимуме солнеч ного цикла этот пик исчезает.

Для практических приложений исполь зуется динамическая модель потоков частиц ГКЛ [1], стандартизованная ГОСТ 25645.150– 90. Последняя версия этой модели принята Международной организацией стандартиза ции (ISO) в качестве международного стан дарта. Модель устанавливает дифференциаль ные энергетические спектры изотропного по тока ядер химических элементов (z 2…92) ГКЛ в интервале энергий от 1 до 105 МэВ/ну клон вблизи Земли за пределами ее магнито сферы в зависимости от времени с учетом из менения солнечной активности, которая оп ределяется среднемесячным числом солнеч ных пятен.

Солнечные космические лучи

Потоки частиц СКЛ (другое название — солнечные энергичные частицы) в отличие от потоков частиц ГКЛ наблюдаются эпизоди чески. Возникновение СКЛ связывают с хро мосферными вспышками на Солнце, выбро сом частиц и их ускорением в короне или верхней хромосфере Солнца. Элементный со став СКЛ на орбите Земли испытывает ва риации вокруг среднего состава химических элементов на Солнце. Однако в отличие от ГКЛ в СКЛ наблюдается дефицит легких эле ментов — Li, Be, B.

График средней распространенности элементов в ГКЛ, СКЛ и АКЛ представлен на рис. 1.3.5. В зарегистрированных событи

ях СКЛ потоки (флюенс) частиц варьируют ся в широких пределах от 105 до 1011 см2, а

их длительность — от одних до нескольких суток. Частота их появления на орбите Зем ли коррелирует с уровнем солнечной актив ности и составляет ~10 событий в годы мак симума 11 летнего цикла солнечной актив ности и не более одного события в годы ми нимума.

Рис. 1.3.5. Средняя распространенность элемен тов в галактических, солнечных и аномальных космических лучах

Аджян А.П., Аким Э.Л., Алифанов О.М., Андреев А.Н. Ракетно-космическая техника. Машиностроение. Энциклопедия. T. IV-22 В двух книгах. Книга первая

|

КОРПУСКУЛЯРНАЯ РАДИАЦИЯ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ |

|

43 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

Радиационные пояса Земли |

|

|

|||

|

|

|

|

|

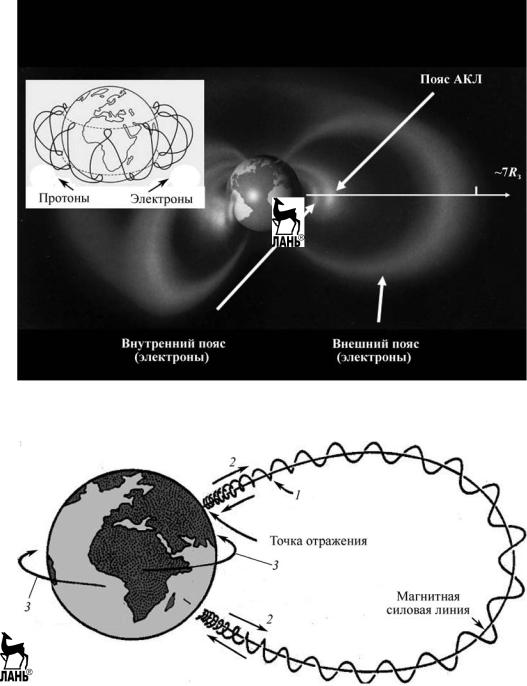

Наша планета имеет магнитное поле, |

|||||

|

|

|

|

|

внутри которого существуют условия для ус |

|||||

|

|

|

|

|

тойчивого захвата частиц в широких диапазо |

|||||

|

|

|

|

|

нах энергий. Эти захваченные в магнитном |

|||||

|

|

|

|

|

поле потоки частиц носят название радиацион4 |

|||||

|

|

|

|

|

ных поясов Земли (РПЗ). Структура внутренне |

|||||

|

|

|

|

|

го и внешнего электронных РПЗ представлена |

|||||

|

|

|

|

|

на рис. 1.3.7. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Также на рис. 1.3.7 показано расположе |

|||||

|

|

|

|

|

ние пояса, состоящего из АКЛ. Пространcт |

|||||

|

|

|

|

|

венная протяженность радиационных поясов в |

|||||

|

|

|

|

|

плоскости экватора от ~1,2Rз до ~7Rз. Протон |

|||||

|

|

|

|

|

ные пояса, в отличие от электронных, занима |

|||||

|

|

|

|

|

ют всю область, указанную для электронов, |

|||||

|

|

|

|

|

однако наибольшие потоки протонов наблю |

|||||

|

|

|

|

|

даются в области от ~1,2Rз до ~2Rз. На врезке |

|||||

Рис. 1.3.6. Энергетические спектры ионов водо |

показаны дрейфовые траектории протонов и |

|||||||||

электронов, |

захваченных |

в магнитное |

поле |

|||||||

рода, гелия, кислорода и железа в событии сол |

||||||||||

Земли. Множество таких частиц и образуют |

||||||||||

нечных космических лучей, произошедшем |

||||||||||

радиационные пояса. |

|

|

|

|||||||

|

13.02.1978 г. |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

Радиационное поле |

захваченных |

частиц |

|||

На рис. 1.3.6 представлены |

энергетиче |

состоит из электронов с энергией до ~10 МэВ, |

||||||||

протонов и ионов с энергией до ~1000 МэВ. |

||||||||||

ские спектры ионов водорода, гелия, кисло |

||||||||||

Существуют |

несколько |

источников |

частиц |

|||||||

рода и железа в событии СКЛ |

13.02.1978 г. |

|||||||||

РПЗ. Приведем примеры: |

|

|

|

|||||||

В любом событии СКЛ поток частиц умень |

|

|

|

|||||||

электроны и ионы |

плазмы солнечного |

|||||||||

шается с увеличением их энергии (рис. 1.3.6), |

||||||||||

ветра, подвергающиеся ускорению и переносу |

||||||||||

однако величина этого уменьшения варьиру |

||||||||||

в глубь магнитной ловушки; |

|

|

||||||||

ется в широких пределах от события к собы |

|

|

||||||||

ионы СКЛ; |

|

|

|

|||||||

тию. Энергетический спектр потока |

частиц |

|

|

|

||||||

электроны и протоны, образующиеся в |

||||||||||

СКЛ при проникновении частиц в магнито |

||||||||||

результате ядерных реакций при взаимодейст |

||||||||||

сферу Земли трансформируется в значитель |

||||||||||

вии частиц ГКЛ с атмосферой; |

|

|

||||||||

но большей степени из за «эффекта обреза |

|

|

||||||||

ионы АКЛ (в результате обдирки в верх |

||||||||||

ния», чем |

энергетические спектры |

потока |

||||||||

них слоях атмосферы однократно заряжен |

||||||||||

частиц ГКЛ. |

|

|

|

|||||||

|

|

|

ных ионов АКЛ возникают многократно за |

|||||||

В настоящее время для практических |

||||||||||

ряженные, которые и захватываются магнит |

||||||||||

приложений используется несколько моде |

ным полем). |

|

|

|

|

|||||

лей потоков протонов СКЛ. В зарубежной |

Траектории захваченных частиц в маг |

|||||||||

практике |

используют |

модель |

JPL 91 [2], |

нитном поле представляют собой суперпози |

||||||

в отечественной — модель Научно исследо |

цию трех периодических движений: |

|

|

|||||||

вательского института |

ядерной |

физики |

1) вращения вокруг силовой линии (лар |

|||||||

им. Д.В. Скобельцына МГУ [3], стандартизо |

моровское вращение); |

|

|

|

||||||

ванную ГОСТ Р 25645.165–2001. Она уста |

2) колебания центра окружности лармо |

|||||||||

навливает предельные ожидаемые (т.е. могут |

ровского вращения (ведущего центра) вдоль |

|||||||||

появиться в течение определенного периода |

силовой линии между точками отражения; |

|||||||||

времени с заданной доверительной вероят |

3) дрейфа ведущего центра вокруг Земли. |

|||||||||

ностью) дифференциальные энергетические |

Основные виды движений заряженных |

|||||||||

спектры потока и пиковой плотности потока |

частиц РПЗ представлены на рис. 1.3.8. |

|

|

|||||||

протонов СКЛ с энергией 5…104 МэВ/ну |

Высота точек отражения над поверхно |

|||||||||

клон вблизи Земли за пределами ее магнито |

стью Земли зависит от питч угла частицы в |

|||||||||

сферы с учетом изменения солнечной актив |

экваториальной плоскости (угол между каса |

|||||||||

ности. Поток протонов считается изотроп |

тельной к силовой линии и вектором скорости |

|||||||||

ным. |

|

|

|

|

частицы). Движущиеся таким образом |

заря |

||||

Аджян А.П., Аким Э.Л., Алифанов О.М., Андреев А.Н. Ракетно-космическая техника. Машиностроение. Энциклопедия. T. IV-22 В двух книгах. Книга первая

44 |

Глава 1.3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ |

|

|

Рис. 1.3.7. Структуры внутреннего и внешнего электронных радиационных поясов Земли

Рис. 1.3.8. Основные виды движений заряженных частиц радиационных поясов Земли:

1 — ларморовское (вращательное), вокруг магнитной силовой линии; 2 — колебательное вдоль поля с отражением на малых высотах;

3 — азимутальный дрейф частиц вокруг Земли

Аджян А.П., Аким Э.Л., Алифанов О.М., Андреев А.Н. Ракетно-космическая техника. Машиностроение. Энциклопедия. T. IV-22 В двух книгах. Книга первая

КОРПУСКУЛЯРНАЯ РАДИАЦИЯ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ |

45 |

|

|

женные частицы образуют РПЗ, потоки час тиц в которых рассматривают как квазиста ционарные, учитывая существующее динами ческое равновесие процессов рождения и ги бели (в результате торможения и рассеяния) захваченных частиц. Потоки электронов обра зуют внутренний и внешний радиационные пояса, разделенные зазором, расположенным на расстоянии ~2,5Rз в экваториальной плос кости, возникающим из за доминирования потерь электронов в этой области. Протонные пояса, в отличие от электронных, не имеют за зора и занимают всю область магнитной ло вушки.

Нарушения квазистационарности потока частиц РПЗ происходят из за геомагнитных возмущений, которые часто обусловлены из менениями солнечной активности и связан ными с ними вариациями параметров межпла нетной среды (солнечного ветра и межпланет ного магнитного поля). Физические процессы, происходящие в магнитосфере Земли, необы чайно сложны и многообразны. Среди основ ных источников геомагнитных возмущений следует рассматривать эффекты, связанные с геомагнитными бурями.

Магнитная буря сопровождается усиле нием крупномасштабного электрического поля, что, с одной стороны, приводит к ин жекции в РПЗ частиц плазмы и более энергич ных частиц из отдаленных областей в глубь магнитосферы, а с другой — к возрастанию скорости радиальной диффузии данных час тиц. Инжекция частиц может также сопровож даться сильными диамагнитными эффектами, вызывающими адиабатические и неадиабати ческие вариации частиц. К этому можно доба вить усиление процессов гибели частиц, вы званных, например, увеличением волновой ак тивности или повышением плотности атмо сферы.

Для оценок потоков частиц РПЗ наи большее распространение получили статиче ские модели NASA АP8 и AE8 [4], которые ус танавливают усредненную плотность изотроп ного потока протонов и электронов РПЗ соот ветственно в годы минимума и максимума солнечной активности.

Основные эффекты, вызываемые космической радиацией

Согласно современной классификации

рассматривают |

вида радиационных эф |

фектов, возникающих в материалах и оборудо

вании на борту КА при воздействии потоков частиц РПЗ, ГКЛ и СКЛ:

1.Эффекты суммарной ионизационной

дозы.

2.Эффекты из за неионизационных энер гетических потерь (структурные нарушения).

3.Случайные одиночные эффекты в эле ментах микроэлектроники.

Под эффектами суммарной ионизаци онной дозы понимают необратимые измене ния свойств веществ или рабочих характери стик приборов, которые возникают в резуль тате передачи энергии от бомбардирующих частиц электронам вещества. Эта энергия идет на возбуждение атомов и образование электронно дырочных пар, а возникающие

при |

доминирующие физические эф |

фекты |

веществе разнообразны и зависят от |

его |

. |

опасным из этих эффектов на борту КА является накопление неравновесно го заряда в диэлектрических слоях и на грани цах раздела приборов, изготовленных по МОП технологии. Количественной мерой для таких эффектов служит переданная веществу прибора энергия, выраженная в единицах по глощенной дозы (Грей). Эффекты суммарной ионизационной дозы в МОП приборах в большинстве случаев лимитируют радиацион ную стойкость современных бортовых ком плексов управления и накопления информа ции. К этому же виду эффектов относятся ра диобиологические эффекты в организме чело века, уровень безопасности которых для кос монавтов в пилотируемых полетах устанавли вается по величине эквивалентной или эф фективной дозы (Зиверт).

Второй вид радиационных эффектов воз никает в результате кулоновского или ядерно го взаимодействия налетающих частиц с ато мами вещества. В этом случае из за смещения атомов из узлов кристаллической решетки воз никают радиационные дефекты, которые из меняют электрические, рекомбинационные и оптические свойства твердых тел. Из всех эле ментов и оборудования современной космиче ской техники радиационные дефекты играют определяющую роль в деградации вольт ам перных характеристик кремниевых фотоэлек трических преобразователей, являющихся ос новным источником электрической энергии на КА. У биполярных полупроводниковых приборов, рабочие характеристики которых определяются эффектом неионизационных