- •Учебное пособие

- •Структура комплекса технических средств асутп энергоблока аэс

- •00.Уц.Та.Пс.651

- •Лист согласования

- •Содержание

- •Перечень сокращений

- •Общие сведения

- •Введение

- •1 Назначение и функции асутп энергоблока

- •1.1 Функции асутп

- •1.1.1 Информационные функции асутп

- •1.1.2 Управляющие функции асутп

- •1.1.3 Вспомогательные функции асу тп

- •1.2 Вопросы для самопроверки

- •2 Структурная схема асутп энергоблока

- •2.1 Состав асутп энергоблока

- •2.1.1 Компоненты асутп энергоблока аэс

- •2.1.1.1 Эксплуатационный персонал

- •2.1.1.2 Организационное обеспечение

- •2.1.1.3 Техническое обеспечение

- •2.1.1.4 Математическое обеспечение

- •2.1.1.5 Программное обеспечение

- •2.1.1.6 Информационное обеспечение

- •2.2 Аппаратный состав асутп энергоблока

- •2.3 Вопросы для самопроверки

- •3 Функции подсистем асутп энергоблока

- •3.1 Подсистема теплотехнического контроля

- •3.2 Система внутриреакторного контроля

- •3.3 Система управления и защиты реакторной установки

- •3.3.1 Система аварийной и предупредительной защит реактора

- •3.3.2 Система упз

- •3.3.3 Устройство ром-2

- •3.3.4 Регулятор арм-5с

- •3.3.5 Птк арм-ром-упз

- •3.3.6 Аппаратура контроля нейтронного потока

- •3.3.6.1 Акнп-3

- •3.3.6.2 Акнп-7

- •3.3.6.2 Акнп-и

- •3.3.6.3 Акнп-иф

- •3.3.7 Система группового и индивидуального управления органами регулирования суз

- •3.3.7.3 Сгиу-и

- •3.4 Управляющая вычислительная система

- •3.4.1 Управляющая вычислительная система «Комплекс Титан-2»

- •3.4.2 Птк Верхний уровень увс

- •3.5 Автоматизированная система управления турбоустановкой

- •3.5.1.Cистема управления турбоустановкой асут-1000м

- •3.5.2 Птк аср то

- •3.6 Система автоматического регулирования и дистанционного управления

- •3.6.1 Система автоматического регулирования

- •Усилитель

- •3.6.2 Система дистанционного управления

- •3.7 Унифицированный комплекс технических средств

- •3.8 Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

- •3.8.1 Аппаратура акрб-03

- •3.8.2 Аппаратура асрк

- •3.9 Посты управления

- •3.9.1 Блочный щит управления

- •3.9.2 Резервный щит управления

- •3.9.3 Местные щиты управления

- •3.10 Вопросы для самопроверки

- •4 Электропитание асутп

- •4.1 Агрегаты бесперебойного питания

- •4.2 Электропитание потребителей асутп энергоблока

- •4.3 Вопросы для самопроверки

- •5 Классификация систем и элементов асутп аэс

- •5.1 Назначение систем и элементов асутп аэс

- •5.2 Классификация систем и элементов аэс

- •5.3 Функции систем безопасности в части асутп

- •5.4 Классы безопасности

- •5.5 Вопросы для самопроверки

- •6 Маркировка технических средств асутп

- •6.1 Маркировка элементов кип

- •6.2 Маркировка щитов и стендов

- •6.3 Маркировка стендов первичных измерительных преобразователей

- •6.4 Маркировка импульсных линий

- •6.5 Маркировка кабельных линий

- •6.6 Вопросы для самопроверки

- •7 Уровни управления асутп

- •7.1 Структурирование асутп

- •7.2 Уровни управления асутп

- •7.3 Организация обмена информацией в асутп

- •7.4 Вопросы для самопроверки

- •Заключение

- •Приложение а

- •Распределение оборудования асутп по энергоблокам оп заэс

- •Приложение б

- •Лист регистрации изменений

3.2 Система внутриреакторного контроля

Ядерный реактор представляет собой специфический объект контроля и управления. Специфика ядерного реактора, как объекта контроля, обусловлена высоким уровнем нейтронного потока в активной зоне, высоким значением мощности гамма-излучения и высокими параметрами теплоносителя первого контура.

Высокое удельное энерговыделение и малый запас по теплотехнической надежности в ядерном реакторе ВВЭР-1000 вызвали необходимость обеспечения контроля основных нейтронно-физических и теплогидравлических параметров непосредственно в активной зоне. Функции контроля параметров непосредственно в активной зоне ядерного реактора выполняет система внутриреакторного контроля.

Необходимость контроля за энерговыделением в активной зоне вызвана тем, что при номинальной мощности температура воды на поверхности оболочек ТВЭЛ близка к насыщению (на поверхности отдельных ТВЭЛ достигается местное поверхностное кипение). При возникновении объемного кипения (в связи со снижением расхода теплоносителя или увеличением локальной мощности ТВЭЛа) произойдет уменьшение теплоотдачи (кризис теплообмена) и быстрое значительное увеличение температуры оболочки от исходных 350 °С.

Даже при эксплуатации в регламентных режимах запас до кризиса теплоотдачи может значительно уменьшаться. При абсолютном соответствии параметров РУ проекту расчетный коэффициент запаса до кризиса теплообмена составляет около 2,2 (т.е. проектный тепловой поток в 2 раза меньше критического). При уменьшении давления в первом контуре на 2 кгс/см2 (допустимый диапазон работы регулятора давления) критический тепловой поток снижается в 1,3 раза (точка насыщения приближается на 1,5 °С) при неизменном фактическом тепловом потоке.

Рост мощности реактора на 4% (колебание АРМ составляет ±2%) приводит к увеличению фактического теплового потока через оболочки ТВЭЛ. В процессе эксплуатации РУ также происходят колебания расхода теплоносителя через активную зону, обусловленные колебаниями частоты тока в энергосистеме, давления пара в ПГ, положения органов регулирования СУЗ.

При наложении подобных допустимых колебаний параметров РУ в режиме нормальной эксплуатации коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи уменьшается до 1,72. В процессе эксплуатации энергоблока осуществляется плановое или вынужденное изменение мощности перемещением органов СУЗ регулирующей группы и изменением концентрации борной кислоты. В результате этих маневров в активной зоне возбуждаются колебания локальной мощности, вызванные нестационарными процессам образования и распада ксенона в топливе (ксеноновые колебания).

Ввиду большой сложности непрерывного оперативного расчета коэффициента запаса до кризиса теплообмена не предусмотрено его прямое использование при эксплуатации. Применяется оперативное измерение и управление энерговыделением с использованием коэффициентов неравномерности энерговыделения по объему активной зоны, вычисляемых системой внутриреакторного контроля.

Система ВРК предназначена для обеспечения безопасной и экономичной эксплуатации реактора в энергетическом диапазоне путем сбора, обработки и представления информации оператору о состоянии активной зоны и первого контура.

На энергоблоках ЗАЭС установлены несколько модификаций СВРК, идентичные по номенклатуре и типам внутриреакторных детекторов, но отличающиеся конструктивным исполнением и программным обеспечением информационно-измерительного комплекса. В настоящее время на энергоблоках ОП ЗАЭС функционируют следующие типы систем ВРК:

- ИИК СВРК «Гиндукуш» и ВМПО СВРК «Хортица»;

- ПТК НУ СВРК-М на базе МСКУ-1 и ПТК ВУ СВРК;

- ПТК СВРК-М на базе МСКУ-2.13 и ПТК ВУ СВРК;

- ИИК СВРК «Гиндукуш» (первичная обработка сигналов) и ПТК ВУ СВРК.

Система СВРК из ИИК СВРК «Гиндукуш» и ВМПО СКР «Хортица». ВМПО СКР «Хортица» реализована в двух СВК на базе миниЭВМ СМ-2М, работающих в дублирующем режиме.

Система работает в информационном режиме, предоставляя оператору информацию для правильного ведения технологического процесса с целью соблюдения допустимых пределов работы реакторной установки.

При этом оператору в удобной для восприятия форме и с достаточной степенью точности, оперативности и достоверности представляется информация о тепловой мощности реактора, распределении энерговыделения по объему активной зоны, температурам теплоносителя первого контура в различных зонах реакторной установки и т.д.

Функции СВРК:

- прием информации от первичных измерительных преобразователей ВРК и ТТК;

- расчет нейтронно-физических и теплогидравлических параметров РУ;

- представление информации операторам в виде форматов на ВКУ;

- формирование сигналов ПЗ-2;

- накопление информации в архиве;

- представление информации в виде бланков регистрации;

- передача измерительной информации во внешние подсистемы;

- диагностика состояния технических и программных ресурсов.

На рисунке 2 представлена структурная схема системы ВРК «Гиндукуш».

В качестве первичных измерительных преобразователей энерговыделения в активной зоне ядерного реактора в СВРК используются ДПЗ, конструктивно объединенные в измерительные каналы. В каждом КНИ расположено по 7 детекторов, разнесенных по высоте активной зоны. СВРК принимает информацию в виде токовых сигналов низкого уровня от 64-х измерительных каналов, расположенных в центральных трубах ТВС. Каждый КНИ представляет собой герметичную трубу 8х1,1 мм, изготовленную из нержавеющей стали с размещенными в ней детекторами потока нейтронов. Детектор представляет собой отрезок проволоки из родия диаметром 0,5 мм и длиной 200 мм, заключенный в электроизолирующий чехол.

В

детекторе использован принцип прямого

преобразования энергии потока нейтронов

в электрический ток. При взаимодействии

нейтронов с родием

![]() образуется

изотоп

образуется

изотоп![]() ,

который распадается с испусканием

β-частиц. Материал и толщина изолирующего

чехла на родиевой проволоке подобраны

так, что β-частицы проникают через нее

и создают электрический ток, пропорциональный

плотности потока нейтронов в районе

установки детектора. Период полураспада

родия (42 с) позволяет достаточно оперативно

получать информацию о распределении

плотности потока нейтронов.

,

который распадается с испусканием

β-частиц. Материал и толщина изолирующего

чехла на родиевой проволоке подобраны

так, что β-частицы проникают через нее

и создают электрический ток, пропорциональный

плотности потока нейтронов в районе

установки детектора. Период полураспада

родия (42 с) позволяет достаточно оперативно

получать информацию о распределении

плотности потока нейтронов.

Расстояние по высоте между центрами детекторов составляет 450 мм. В КНИ, кроме нейтронных детекторов, расположены фоновые детекторы, предназначенные для компенсации дополнительных сигналов, связанных с взаимодействием излучения с конструкционными материалами детектора и линий связи, находящимися в активной зоне реактора.

В процессе работы показания детекторов постепенно уменьшаются в связи с выгоранием родия в потоке нейтронов. Поэтому для обработки показаний детекторов КНИ применяются дополнительные вычислительные комплексы, реализованные на базе ЭВМ типа СМ-2М или серверах со специальным программным обеспечением.

С помощью расчетных методов осуществляется пересчет токов ДПЗ в энерговыделение тех ТВС, в которых расположены детекторы и «восстановление» энерговыделения в ТВС, в которых детекторы отсутствуют. При пересчете токов ДПЗ в энерговыделение присутствует априорная и расчетная информация.

Для контроля за колебаниями мощности, обусловленными неравномерностью распределения ксенона по высоте активной зоны, в программном обеспечении СВРК предусмотрено вычисление офсета мощности верхней и нижней половин активной зоны от средней мощности. Величина офсета вычисляется как отношение разности мощностей верхней и нижней частей активной зоны к ее полной мощности.

Измерение температуры теплоносителя на выходе из активной зоны осуществляется термоэлектрическими термометрами, расположенными над ТВС. В системе реализован контроль температуры теплоносителя на выходах 95 кассет. Три термоэлектрических термометра расположены в верхней части корпуса реактора. Компенсация погрешности, обусловленной ненулевой температурой свободных концов, осуществляется в специальных устройствах компенсации, расположенных в центральном зале РО.

Температура теплоносителя в петлях ГЦК измеряется с помощью 16 термоэлектрических термометров и 8 термопреобразователей сопротивления.

Кроме того СВРК принимает сигналы от измерительных преобразователей системы ТТК энергоблока. На энергоблоке установлены два ИИК СВРК «Гиндукуш», работающих в дублирующем режиме.

Каждый комплект СВРК обеспечивает прием, обработку и вывод информации по всей номенклатуре измерительных каналов. Исключение составляют измерительные каналы КНИ. Каждый из комплектов СВРК имеет связь с 32 КНИ.

Распределение нейтронных каналов между комплектами выполнено таким образом, что бы при отказе любого из ИИК СВРК «Гиндукуш» в активной зоне реактора не возникало бы неконтролируемых участков.

Рисунок 2 – Структурная схема СВРК «Гиндукуш»

ВМПО СВРК, функционирующее в СВК №5 и №6, предназначено для:

- выполнения расчетов значений параметров активной зоны и узлов реакторной установки в зонах, не имеющих первичных измерительных преобразователей;

- выполнения комплексных нейтронно-физических расчетов;

- представления информации операторам;

- накопления информации в архиве;

- представления информации в виде выходных форм бланков регистрации;

- диагностики состояния измерительных каналов;

- корректировки параметров измерительной системы.

В качестве средств представления информации, рассчитанной ВМПО СВРК, на энергоблоках используются видеоконтрольные устройства ИИК СВРК «Гиндукуш». Переключение источников информации, выводимой на форматы СВРК, осуществляется оператором вручную.

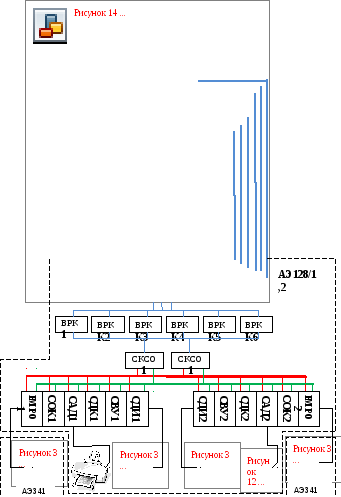

На части энергоблоков установлена модернизированная система внутриреакторного контроля. В качестве источников информации в СВРК-М применяются те же первичные измерительные преобразователи, что и в ИИК СВРК «Гиндукуш». СВРК-М условно подразделяется на систему нижнего уровня, осуществляющую первичную обработку информации и ПТК верхнего уровня, выполняющего функции расчета, архивирования и представления информации. Структурная схема ПТК СВРК-М энергоблока №4 представлена на рисунке 3.

Нижний уровень СВРК-М реализован на базе шкафов ВРК, представляющих из себя микропроцессорные системы контроля и управления. Шкафы ВРК объединены в локальную вычислительную сеть нижнего уровня.

Верхний уровень СВРК-М представляет собой дублированную локальную вычислительную сеть, построенную по топологии «звезда» и функционирующую под управлением ОС Linux, узлы которой выполняют строго определенные функции:

- СКСО – серверы КСО (прием кодированной информации из ЛВС НУ СВРК-М и выдача ее в сеть ВУ);

- СОК – серверы оперативного контроля (нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты параметров РУ);

- СВУ – серверы неоперативного контроля (расчеты корректирующих коэффициентов измерительной системы, фоновые неоперативные расчеты);

- РМРО – рабочие места оператора реакторного отделения (представление информации в виде видеоформатов, графиков, таблиц и гистограмм);

- САД – серверы архивирования и документирования (накопление информации в архиве, вывод информации в виде бланков регистрации);

- СДК – серверы данных и коммуникаций (обмен информацией с подсистемами АСУТП энергоблока и АЭС);

- СДИ – рабочие станции дежурного инженера (управление функционированием системы, диагностика и сопровождение программного обеспечения).

Узлы ЛВС работают в режиме «горячего» резерва и, в случае отказа любого из них, система безударно переключается на дублирующий узел.

Рисунок 3 – Структурная схема СВРК-М

В отличие от комплекса СВРК «Гиндукуш» - ВМПО СКР «Хортица», в СВРК-М не предусмотрена функция переключения видеоконтрольных устройств БЩУ на прием информации от верхнего или нижнего уровней системы. Вся информация на видеоформатах СВРК представляет собой обработанные в серверах оперативного контроля данные. Оператор имеет возможность выбрать в качестве источника информации, представляемой на видеоконтрольных устройствах, серверы оперативного контроля первого или второго полукомплектов ВУ СВРК.

В СВРК-М в значительной мере, по сравнению с СВРК «Гиндукуш», уменьшена длительность цикла опроса измерительных преобразователей, значительно снижено время обработки данных и период их обновления на видеоконтрольных устройствах. Глубина долговременного архива увеличена до длительности кампании активной зоны. Реализован современный человеко-машинный интерфейс, позволяющий управлять функциями представления информации с помощью оптического манипулятора и функциональной клавиатуры.