- •Учебное пособие

- •Предисловие

- •Глава 1 введение в микроэкономику

- •1.1. Эволюция экономической теории

- •1.2. Предмет и метод микроэкономики

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 2 спрос, предложение и рыночное равновесие

- •2.2. Предложение

- •3. Рыночное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 3 эластичность спроса и предложения

- •Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность спроса

- •3.2. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу

- •Эластичность предложения по цене. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 4. Теория поведения потребителя

- •4.1. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ

- •4.2. Потребительский выбор и максимизация полезности (кардиналистский подход)

- •4.3. Анализ поведения потребителя на основе порядкового (ординалистского) подхода

- •4.4. Кривые «цена–потребление». Кривые индивидуального спроса

- •4.5. Кривые «доход–потребление». Кривые Энгеля

- •4.6. Эффект дохода и эффект замещения

- •4.7. Рыночный спрос и построение кривой рыночного спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 5 издержки и доходы фирмы. Теория производства и предложения благ

- •5.1. Понятие издержек и их виды. Понятия дохода и прибыли

- •5.2. Динамика объемов производства, издержек и доходов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 6 рыночное предложение в условиях совершенной конкуренции

- •6.1. Понятие и основные черты совершенной конкуренции

- •6.2. Спрос на рынке в условиях совершенной конкуренции

- •6.3. Издержки и предложение для фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.4. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.5. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.6. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.7. Эффективность совершенной конкуренции с точки зрения общественного благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 7 рыночное предложение в условиях монополии

- •7.1. Факторы монополизации и основные черты чистой монополии

- •7.2. Монопольная власть, ее источники и измерение

- •7.3. Механизм функционирования чистой монополии

- •7.4. Экономические последствия монополии

- •7.5. Оценка эффективности монополистической структуры с помощью излишков потребителя и производителя

- •7.6. Ценовая дискриминация

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 8. Антимонопольное регулирование

- •8.1. Антимонопольное законодательство и регулирование в странах с развитой рыночной экономикой

- •Антимонопольное законодательство в Беларуси

- •8.3. Регулирование деятельности монополий

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 9. Монополистическая конкуренция

- •9.1. Характеристика рынка монополистической конкуренции

- •9.2. Цена и объем производства в условиях монополистической конкуренции

- •9.3. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность

- •9.4. Неценовая конкуренция и реклама

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 10. Рыночное равновесие в условиях олигополии. Теория игр

- •10.1. Основные признаки олигополии

- •10.2. Элементы теории игр

- •Платежная матрица игры с доминирующей стратегией

- •Платежная матрица игры без доминирующей стратегии

- •Платежная матрица игры «дилемма заключенного»

- •10.3. Стратегии взаимодействия олигополистов

- •10.4. Лидерство по объему продаж (равновесие Штекельберга)

- •10.5. Лидерство в ценообразовании

- •10.6. Одновременное установление объемов продаж (равновесие Курно)

- •10.7. Модель ломаной кривой спроса

- •10.8. Одновременное установление цен (равновесие по Бертрану). Ценовые войны

- •10.9. Кооперативная игра (сговор)

- •10.10. Ценообразование по принципу «издержки плюс». Игра «угроза вхождению»

- •10.11. Роль неценовой конкуренции. Экономическая эффективность олигополии

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 11. Спрос на факторы производства: общий подход

- •11.1. Особенности факторных рынков

- •11. 2. Производственная функция

- •11. 3. Минимизация издержек и максимизация прибыли

- •11. 4. Эластичность спроса на ресурсы и факторы изменения спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 12. Рынок труда и заработная плата

- •12.1. Рынок труда и его особенности

- •12.2. Спрос на труд. Предельный продукт труда. Предложение труда

- •12.3. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции

- •12.4. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции

- •12.5. Трудовые отношения и коллективные договоры

- •12.6. Сущность заработной платы

- •12.7. Формы и системы заработной платы

- •12.8. Дифференциация заработной платы

- •12.9. Дискриминация на рынке труда

- •12.10. Методы государственного регулирования заработной платы

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 13. Рынок капитала

- •13.1. Теория капитала. Основной и оборотный капитал

- •13.2. Процент и его экономическая природа. Равновесная ставка процента

- •13.3. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость

- •13.4. Модель «жизненного цикла». Межвременнóй выбор

- •13.5. Лизинг

- •13.6. Рынок ценных бумаг

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 14. Рынок земли и невозобновляемых природных ресурсов

- •14.1. Рынок земли и земельная рента

- •14.2. Особенности формирования спроса и предложения на невозобновляемые природные ресурсы

- •14.3. Влияние факторов на ценообразование невозобновляемых природных ресурсов

- •14.4. Политика использования невозобновляемых природных ресурсов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 15. Экономическая прибыль и ее источники

- •15.1. Экономическая и нормальная прибыль

- •15.2. Источники прибыли

- •15.3. Функции прибыли

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 16. Доходы и уровень жизни населения

- •1. Доход и богатство

- •2. Показатели дифференциации доходов населения

- •Расчет децильного коэффициента, среднего, медианного и модального дохода

- •1. Показатели центральной тенденции ряда:

- •16.3. Уровень и качество жизни

- •4. Социальная политика

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 17. Общее равновесие и экономическая эффективность

- •17.1. Понятия частичного и общего равновесия

- •17.2. Эффективность обмена. Эффективность и справедливость

- •17.3. Эффективность производства

- •17.4. Эффективность структуры выпуска продукции

- •17.5. Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии оценки благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 18. Теория внешних эффектов

- •18.1. Понятие внешних эффектов

- •18.2. Ценообразование и внешние эффекты

- •18.3. Отрицательные внешние эффекты

- •18.4. Положительные внешние эффекты

- •18.5. Теорема Коуза

- •18.6. Регулирование внешних эффектов государством

- •18.7. Использование экономических инструментов

- •18.8. Директивное регулирование

- •18.9. Выбор между налогами и нормативами

- •18.10. Охрана окружающей среды

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 19. Общественые товары

- •19.1. Условия существования общественных товаров

- •19.2. Примеры общественных товаров

- •19.3. Эффективность производства общественных товаров

- •19.4. Формирование спроса на общественные товары и равновесный уровень их производства

- •19. 5. Практический выбор объема производства общественных товаров

- •19.6. Распределение общественных товаров

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 20. Асимметричность рыночной информации

- •20.1. Асимметричная информация: понятие, источники. Равновесие рынка с асимметричной информацией

- •20.2. Эффекты асимметричной информации

- •Варианты осуществления инвестиционного проекта

- •20.3. Преодоление информационной асимметричности

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 21. Теория общественного выбора

- •21.1. Исходные положения теории общественного выбора

- •21.2. Общественный выбор в условиях прямой демократии

- •21.3. Общественный выбор в условиях представительной демократии

- •21.4. Экономика бюрократии

- •21.5. Фиаско государства

- •Толковый словарь основных понятий

19.4. Формирование спроса на общественные товары и равновесный уровень их производства

В целом, количество общественных товаров должно зависеть от совокупного спроса всех членов общества и предложения общественных товаров. При этом предложение зависит от желания отказаться от частных товаров в пользу общественных, то есть желательного для общества объема налогообложения.

Индивидуальный спрос на общественные товары зависит от вкусов и желаний индивида. Выбор между частными и общественными товарами формирует массу вариантов, образующих кривые безразличия (U1 и U2). Оптимальный выбор для потребителя определяется точкой касания кривой безразличия и линии бюджетного ограничения (I1) при заданном объеме налогообложения. При увеличении ставки налогообложения линия бюджетного ограничения сдвигается (до I2), изменяя оптимальный объем потребления общественных товаров. Изменения ставок налогообложения и количества потребления общественных товаров позволяют составить кривую индивидуального спроса на общественные товары (рис. 19.3).

Рис. 19.3. Формирование кривой индивидуального спроса

на общественные товары

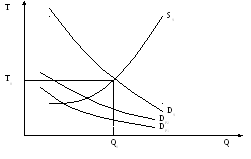

Учитывая, что общественные товары неисключаемы, совокупный спрос на общественный товар (DS) формируется путем суммирования налоговых поступлений от каждого потребителя за данный товар, то есть сложения кривых индивидуального спроса по вертикали (DP1+DP2 на рис. 19.4). В то же время, кривая совокупного предложения общественных товаров представляет сочетание издержек общества при отказе от частных товаров, то есть более высокая ставка налогообложения приводит к более высоким предельным издержкам на производство общественных товаров.

О птимальное

производство общественных товаров

определяется в точке пересечения кривыхSS

и DS,

что позволяет определить оптимальную

ставку налогообложения при производстве

общественных товаров.

птимальное

производство общественных товаров

определяется в точке пересечения кривыхSS

и DS,

что позволяет определить оптимальную

ставку налогообложения при производстве

общественных товаров.

Рис. 19.4. Формирование совокупного спроса на общественные товары

19. 5. Практический выбор объема производства общественных товаров

Определение эффективности производства общественных товаров является трудоемким и сложным процессом, основанным зачастую на субъективных оценках людей, принимающих такие решения. В то же время существуют несколько методик определения объема производства общественных товаров. Из них чаще всего используется анализ «издержки - выгоды» (“cost-benefit analysis”). Он применяется в том случае, когда расчет экономической эффективности производства какого-либо товара затруднен из-за того, что рыночная оценка последствий невозможна, так как отдельные компоненты издержек или выгод не могут быть адекватно описаны с помощью ценовых показателей. Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет с разных сторон оценить воздействие производства товара на уровень общественного благосостояния на протяжении любого периода времени.

Впервые анализ “издержки – выгоды” был применен в США при оценке последствий наводнений и реализации ряда государственных ирригационных проектов. Предлагавшиеся проекты анализировались с точки зрения их влияния на общественное благосостояние, т.е. через соизмерение общественных издержек и общественных выгод от реализации проектов с учетом фактора времени.

Несмотря на широкое распространение данного метода, его противники подчеркивают два его основных недостатка: вероятность неправильной оценки социальных аспектов производства общественных товаров и наличие временного лага, позволяющего говорить о переоценке необходимости товара с точки зрения общества.

Оценка общественных выгод и издержек производства общественных товаров осуществляется путем суммирования индивидуальных издержек и выгод. Проведение индивидуальной оценки включает в себя шесть этапов.

1. Определение общественной необходимости производства товара. Для этого проверяется наличие необходимого количества ресурсов и уточняются выгоды и проигрыши для каждого члена общества или группы.

2. Определение целесообразности производства товара. Так как государство заинтересовано в увеличении полезности для всех членов общества, цель этапа анализа – выбрать проекты, которые содействуют большему росту общественного благосостояния. Необходимо оценить как положительное влияние, или выгоду (увеличение благосостояния), так и отрицательное его влияние, или издержки (любые уменьшения в количестве или качестве товаров, увеличения цен на эти товары и т.п.). На данном этапе определяются издержки и выгоды от производства товаров, время их создания и сроки окупаемости. Расчеты, которые проводятся на втором этапе, достаточно приблизительны.

3. Денежная оценка производства товара. Она проводится для того, чтобы сделать величины выгод и издержек сопоставимыми. Основную информацию на данном этапе предоставляет рынок (в виде рыночных цен). Для анализа делаются также прогнозы цен в будущем, рассчитываются несуществующие («теневые») цены. Цены дисконтируются по отношению к году создания товара, как правило, с помощью прогнозных ценовых индексов. Корректировка рыночных цен для оценки общественных издержек и общественных выгод необходима из-за существования несовершенной конкуренции, искажений из-за государственного вмешательства в ценообразование и отсутствия рынков некоторых товаров.

4.

Дисконтирование потоков издержек и

выгод. Все потоки издержек и выгод должны

быть сопоставимы независимо от времени

существования общественного товара.

Дисконтирование производится через

расчет чистой текущей стоимости (![]() )

будущих издержек или выгод дисконтированных

будущих издержек и выгод (

)

будущих издержек или выгод дисконтированных

будущих издержек и выгод (![]() )

с использованием реальной

процентной ставки

)

с использованием реальной

процентной ставки

![]() в течении периода

в течении периода

![]() :

:

|

|

(19.3) |

5.

Оценка чистой текущей стоимости. Главная

цель анализа “издержки – выгоды” –

содействовать отбору товаров, которые

позволяют наиболее эффективно использовать

общественные ресурсы. Критерием

эффективности того или иного товара

является получаемая от его создания

чистая текущая стоимость (![]() ).

Последняя представляет собой разность

суммы дисконтированных выгод (

).

Последняя представляет собой разность

суммы дисконтированных выгод (![]() )

и суммы дисконтированных издержек (

)

и суммы дисконтированных издержек (![]() ):

):

|

|

(19.4) |

Проект экономически оправдан, если NPV больше нуля.

6. Анализ чувствительности. Расчет чистой текущей стоимости позволяет определить относительную эффективность производства товара. Однако если данные, использованные в первоначальных расчетах, изменятся, то предполагаемые и действительные результаты производства товара будут существенно различаться. Поэтому на заключительной стадии анализа проводят оценку чувствительности к изменениям в будущем отдельных параметров, использованных в первоначальном анализе. Для этого выполняется повторный расчет чистой текущей стоимости с измененными ключевыми параметрами (учетной ставки, количества и качества сырья, цен «черного» рынка на ресурсы, жизненный период (срок службы) товара). Цель этого этапа анализа – обнаружить, к каким параметрам конечный результат анализа наиболее чувствителен. После того, как такие параметры будут установлены, производится новый расчет с учетом вероятности их изменения и определяются возможности контроля и управления ими.

Основной проблемой проведения анализа «издержек-выгод» является определение «теневых» цен. В мировой практике используется несколько методов оценки: «метод оценки контингента», «ценово-векторный метод» и метод «стоимости путешествия».

«Метод оценки контингента» является наиболее распространенным методом оценки. Теоретической основой его является концепция готовности оплачивать производство того или иного товара. На практике такое измерение проводится путем опросов на основе моделирования гипотетической ситуации и последующего анализа мнений респондентов. Для получения достоверных результатов вводится ряд дополнительных условий по отношению к исследованиям. Они позволяют избежать «стратегических» (основанных на неискренности ради корысти), расчетных (возникающих из-за некорректности модели, незнания некоторых понятий анкетируемыми, предвзятости по отношению к цели опроса), «нравственных» (проявляющихся в особенном отношении к определенному товару самого респондента) искажений и гипотетической ошибки (связанной с абстрагированием от реальной ситуации). Агрегирование полученных результатов с учетом исключения неординарных мнений, позволяет получить необходимую величину готовности платить за определенное количество общественного товара.

Основой «ценово-векторного метода» является предположение о существовании факторов (векторов), формирующих цену товара. Любой товар характеризуется рядом потребительских качеств, каждое из которых можно определить как дифференциальную ренту. Суть исследований при применении данного метода заключается в определении ее размера, выражающейся в дополнительных преимуществах, связанных с производством товара как общественного. Основная сложность заключается в том, что такая зависимость будет иметь нелинейный характер. Поэтому построенная ценовая функция корректируется в зависимости от спроса на частные товары. Практика показывает, что, как правило, при расчетах готовность платить за общественный товар (см. предыдущий метод) будет меньшим в денежном выражении, чем величина дифференциальной ренты. В связи с этим, данный метод является более корректным, чем метод «оценки контингента».

Объектом приложения метода «стоимости путешествия» служит определенная локальная местность, характеризующаяся каким-либо уникальным свойством. Как правило, такая оценка требуется для земель, выводимых из сельскохозяйственного оборота под заповедники, парки отдыха. Для определения стоимости ресурса учитывают количество посещений данной местности и затраты на ее посещение, включающие издержки на проезд, пребывание, в том числе и затраты времени в денежном выражении.