- •Учебное пособие

- •Предисловие

- •Глава 1 введение в микроэкономику

- •1.1. Эволюция экономической теории

- •1.2. Предмет и метод микроэкономики

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 2 спрос, предложение и рыночное равновесие

- •2.2. Предложение

- •3. Рыночное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 3 эластичность спроса и предложения

- •Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность спроса

- •3.2. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу

- •Эластичность предложения по цене. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 4. Теория поведения потребителя

- •4.1. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ

- •4.2. Потребительский выбор и максимизация полезности (кардиналистский подход)

- •4.3. Анализ поведения потребителя на основе порядкового (ординалистского) подхода

- •4.4. Кривые «цена–потребление». Кривые индивидуального спроса

- •4.5. Кривые «доход–потребление». Кривые Энгеля

- •4.6. Эффект дохода и эффект замещения

- •4.7. Рыночный спрос и построение кривой рыночного спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 5 издержки и доходы фирмы. Теория производства и предложения благ

- •5.1. Понятие издержек и их виды. Понятия дохода и прибыли

- •5.2. Динамика объемов производства, издержек и доходов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 6 рыночное предложение в условиях совершенной конкуренции

- •6.1. Понятие и основные черты совершенной конкуренции

- •6.2. Спрос на рынке в условиях совершенной конкуренции

- •6.3. Издержки и предложение для фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.4. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.5. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.6. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.7. Эффективность совершенной конкуренции с точки зрения общественного благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 7 рыночное предложение в условиях монополии

- •7.1. Факторы монополизации и основные черты чистой монополии

- •7.2. Монопольная власть, ее источники и измерение

- •7.3. Механизм функционирования чистой монополии

- •7.4. Экономические последствия монополии

- •7.5. Оценка эффективности монополистической структуры с помощью излишков потребителя и производителя

- •7.6. Ценовая дискриминация

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 8. Антимонопольное регулирование

- •8.1. Антимонопольное законодательство и регулирование в странах с развитой рыночной экономикой

- •Антимонопольное законодательство в Беларуси

- •8.3. Регулирование деятельности монополий

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 9. Монополистическая конкуренция

- •9.1. Характеристика рынка монополистической конкуренции

- •9.2. Цена и объем производства в условиях монополистической конкуренции

- •9.3. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность

- •9.4. Неценовая конкуренция и реклама

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 10. Рыночное равновесие в условиях олигополии. Теория игр

- •10.1. Основные признаки олигополии

- •10.2. Элементы теории игр

- •Платежная матрица игры с доминирующей стратегией

- •Платежная матрица игры без доминирующей стратегии

- •Платежная матрица игры «дилемма заключенного»

- •10.3. Стратегии взаимодействия олигополистов

- •10.4. Лидерство по объему продаж (равновесие Штекельберга)

- •10.5. Лидерство в ценообразовании

- •10.6. Одновременное установление объемов продаж (равновесие Курно)

- •10.7. Модель ломаной кривой спроса

- •10.8. Одновременное установление цен (равновесие по Бертрану). Ценовые войны

- •10.9. Кооперативная игра (сговор)

- •10.10. Ценообразование по принципу «издержки плюс». Игра «угроза вхождению»

- •10.11. Роль неценовой конкуренции. Экономическая эффективность олигополии

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 11. Спрос на факторы производства: общий подход

- •11.1. Особенности факторных рынков

- •11. 2. Производственная функция

- •11. 3. Минимизация издержек и максимизация прибыли

- •11. 4. Эластичность спроса на ресурсы и факторы изменения спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 12. Рынок труда и заработная плата

- •12.1. Рынок труда и его особенности

- •12.2. Спрос на труд. Предельный продукт труда. Предложение труда

- •12.3. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции

- •12.4. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции

- •12.5. Трудовые отношения и коллективные договоры

- •12.6. Сущность заработной платы

- •12.7. Формы и системы заработной платы

- •12.8. Дифференциация заработной платы

- •12.9. Дискриминация на рынке труда

- •12.10. Методы государственного регулирования заработной платы

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 13. Рынок капитала

- •13.1. Теория капитала. Основной и оборотный капитал

- •13.2. Процент и его экономическая природа. Равновесная ставка процента

- •13.3. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость

- •13.4. Модель «жизненного цикла». Межвременнóй выбор

- •13.5. Лизинг

- •13.6. Рынок ценных бумаг

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 14. Рынок земли и невозобновляемых природных ресурсов

- •14.1. Рынок земли и земельная рента

- •14.2. Особенности формирования спроса и предложения на невозобновляемые природные ресурсы

- •14.3. Влияние факторов на ценообразование невозобновляемых природных ресурсов

- •14.4. Политика использования невозобновляемых природных ресурсов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 15. Экономическая прибыль и ее источники

- •15.1. Экономическая и нормальная прибыль

- •15.2. Источники прибыли

- •15.3. Функции прибыли

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 16. Доходы и уровень жизни населения

- •1. Доход и богатство

- •2. Показатели дифференциации доходов населения

- •Расчет децильного коэффициента, среднего, медианного и модального дохода

- •1. Показатели центральной тенденции ряда:

- •16.3. Уровень и качество жизни

- •4. Социальная политика

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 17. Общее равновесие и экономическая эффективность

- •17.1. Понятия частичного и общего равновесия

- •17.2. Эффективность обмена. Эффективность и справедливость

- •17.3. Эффективность производства

- •17.4. Эффективность структуры выпуска продукции

- •17.5. Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии оценки благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 18. Теория внешних эффектов

- •18.1. Понятие внешних эффектов

- •18.2. Ценообразование и внешние эффекты

- •18.3. Отрицательные внешние эффекты

- •18.4. Положительные внешние эффекты

- •18.5. Теорема Коуза

- •18.6. Регулирование внешних эффектов государством

- •18.7. Использование экономических инструментов

- •18.8. Директивное регулирование

- •18.9. Выбор между налогами и нормативами

- •18.10. Охрана окружающей среды

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 19. Общественые товары

- •19.1. Условия существования общественных товаров

- •19.2. Примеры общественных товаров

- •19.3. Эффективность производства общественных товаров

- •19.4. Формирование спроса на общественные товары и равновесный уровень их производства

- •19. 5. Практический выбор объема производства общественных товаров

- •19.6. Распределение общественных товаров

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 20. Асимметричность рыночной информации

- •20.1. Асимметричная информация: понятие, источники. Равновесие рынка с асимметричной информацией

- •20.2. Эффекты асимметричной информации

- •Варианты осуществления инвестиционного проекта

- •20.3. Преодоление информационной асимметричности

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 21. Теория общественного выбора

- •21.1. Исходные положения теории общественного выбора

- •21.2. Общественный выбор в условиях прямой демократии

- •21.3. Общественный выбор в условиях представительной демократии

- •21.4. Экономика бюрократии

- •21.5. Фиаско государства

- •Толковый словарь основных понятий

Толковый словарь основных понятий

Перекрестная эластичность (cross elasticity) – это процентное изменение потребляемого количественного товара Х в ответ на каждый процент изменения потребления товара У.

Эластичность по цене (price elasticity) – показатель реакции объема предложения или спроса на товар на каждый % изменения его цены.

Эластичность предложения по цене (price elasticity of supply) – это процент изменения предложения данного товара на рынке при изменении цены на 1%.

Эластичность спроса по доходу (income elasticity of demand) – это процент изменения спроса на данный товар в ответ на изменения дохода на 1%.

Эластичность спроса по цене (price elasticity of demand) – это процент изменения спроса на данный товар при изменении цены на 1%.

Глава 4. Теория поведения потребителя

Важнейшим субъектом экономических отношений является потребитель благ и услуг. От поведения потребителя, от того, насколько производитель учитывает его вкусы и предпочтения, зависит прибыль предприятия, укрепление его позиций на рынке.

На поведение потребителя влияют такие факторы, как его предпочтения, уровень дохода, цены товаров. При этом покупатель благ и услуг делает такой выбор, чтобы в результате минимальных затрат повысилось его благосостояние. В данной главе исследуется то, как потребитель принимает решения о покупке благ, об использовании имеющихся у него бюджетных ресурсов. Все это, в конечном счете, формирует индивидуальный и рыночный спрос.

Целью данной главы являются изучение:

понятий общей и предельной полезности, закона убывающей предельной полезности;

возможностей измерения полезности, количественного и порядкового подходов к анализу полезности;

реакции потребителя на изменение дохода и цен;

условий максимизации потребительской полезности;

кривых безразличия, карт кривых безразличия;

бюджетных ограничений и бюджетных множеств;

понятия равновесия потребителя, его алгебраической и графической интерпретации;

разделения реакции потребителя на эффект дохода и эффект замещения при изменении цены товара;

понятия рыночного спроса и факторов, его определяющих.

4.1. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ

Рационально действующий потребитель выбирает набор благ, обеспечивающий ему наибольшую полезность. Полезность означает то удовлетворение, которое получают покупатели от потребления товаров и услуг. Одной из самых сложных проблем в экономической теории является проблема измерения полезности.

Существенный вклад в развитие теории полезности внесли представители австрийской школы К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. Ими были разработаны принципы анализа полезности, которые составляют основу теории поведения потребителя.

Прежде всего было показано, что материальные блага важны не сами по себе, а потому, что с их помощью удовлетворяются различные потребности, т.е. они обладают полезностью. Различают общую, или валовую, полезность (U, TU) и приращение полезности, или предельную полезность (MU). Общая полезность – то удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества блага. Взаимосвязь между уровнем полезности и количеством потребляемых товаров и услуг называется функцией полезности. Ее можно записать в следующем виде:

ТU = f (QA, … QN), (4.1)

где ТU – величина валовой полезности;

QA, … QN – объемы потребления благ А,…N.

Согласно данному уравнению, полезность, получаемая потребителем, зависит от количества благ, потребляемых за определенный период.

Предельная полезность – та дополнительная полезность, которую получает потребитель от дополнительной единицы блага:

MU = ∆TU/∆Q, (4.2)

где MU – величина предельной полезности.

Более обобщенная математическая зависимость валовой и предельной полезности состоит в том, что функция предельной полезности – это первая производная от функции валовой полезности:

MU = TU’ = f’ (QA, … QN), (4.3)

Общая полезность с увеличением количества потребляемого блага возрастает. Предельная полезность каждой дополнительной единицы блага неуклонно уменьшается. Максимум общей полезности достигается тогда, когда предельная полезность равна нулю. Дальнейшее приращение потребления товара приносит отрицательную предельную полезность, т.е. валовая полезность снижается.

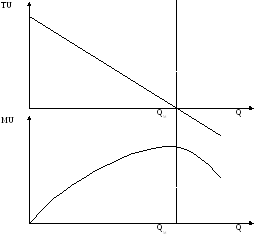

При фиксированных объемах потребления всех прочих благ зависимость общей и предельной полезности от потребления блага можно показать графически (рис. 4.1). Величина предельной полезности снижается на всем рассматриваемом промежутке, это приводит к тому, что валовая полезность растет замедляющимися темпами вплоть до точки QM. При объеме потребления QM общая полезность имеет максимальное значение, а предельная полезность становится нулевой. При увеличении объема потребления сверх QM общая полезность снижается, а предельная становится отрицательной.

Чем большим количеством благ обладает человек, тем меньшую полезность для него приносит каждая дополнительная единица этого блага. Это означает, что потребность в товаре постепенно удовлетворяется, т.е. происходит насыщение потребителя. Так, в жаркий день потребитель с большим удовольствием съест первую порцию мороженого; вторая порция принесет ему меньшую полезность, чем первая; третья порция – меньше, чем вторая, и т.д. Предельная полезность может стать нулевой или отрицательной, когда потребитель мороженого откажется от очередной порции.

Это снижение дополнительного удовлетворения от потребления очередной единицы товара получило название закона убывающей предельной полезности.

Рис. 4.1. Взаимосвязь общей и предельной полезности.

Поскольку предельная полезность товара снижается, то потребитель увеличивает объем покупок лишь при снижении цены. Закон уменьшения предельной полезности был использован австрийскими экономистами для объяснения убывающего характера кривой спроса. Кроме того, этот закон играет ключевую роль в объяснении того, как потребителям следует распределять свой доход между различными товарами, которые они могут купить.

Одной из самых сложных проблем в экономической теории является проблема измерения полезности. Среди экономистов не было единого мнения о том, как следует измерять удовлетворение потребителя.

В XIX веке преобладал кардиналистский (количественный) подход, представители которого (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас) пытались производить количественные оценки полезности. В качестве единицы измерения полезности было введено понятие «ютиль». Согласно этому подходу, можно определить, на сколько единиц полезность одного набора благ выше полезности другого набора. Количественной школе принадлежит открытие предельной полезности, закона ее убывания, обоснование условия равновесия потребителя и др. Однако по причине абстрактности и субъективности количественных измерений полезности от данного подхода в дальнейшем пришлось отказаться.

В ХХ веке полезность стали измерять ранжированием различных потребительских наборов в зависимости от удовлетворения, которое они дают потребителю. Этот подход называется ординалистским (порядковым) и считается в настоящее время основным в анализе потребительского поведения. Наибольший вклад в разработку ординалистского подхода внесли Ф. Эджуорт, В. Парето, Е. Слуцкий, Р. Аллен и Дж. Хикс. Согласно этому подходу, если потребитель не может измерить полезность количественно, то он всегда может сравнить полезность, например, двух наборов благ, и сказать, что какой-то из них является более предпочтительным, чем другой.