- •1. Введение

- •2. Термодинамические основы получения холода

- •2.1 Обратный цикл Карно

- •3. Классификация трансформаторов тепла

- •4.1 Идеальная установка

- •4.2 Реальная установка

- •4.2.1 Холодильные агенты

- •4.2.2 Хладоносители

- •4.2.3 Диаграммы состояния

- •4.2.4 Детандер и дроссельный вентиль

- •4.2.5 Охлаждение жидкого хладагента перед дроссельным вентилем

- •4.2.6 Сжатие влажного и сухого пара в компрессоре

- •5. Аппараты парожидкостных холодильных машин

- •5.1 Типы и конструкции конденсаторов. Назначение и классификация

- •5.1.1 Горизонтальные кожухотрубные конденсаторы

- •5.1.2 Вертикальные кожухотрубные конденсаторы

- •5.1.3 Пакетно-панельные конденсаторы

- •5.1.4 Элементные конденсаторы

- •5.1.5 Оросительные конденсаторы

- •5.1.6 Испарительные конденсаторы

- •5.1.7 Воздушные конденсаторы с принудительным движением воздуха

- •5.1.7 Воздушные конденсаторы со свободным движением воздуха

- •5.2.1 Конденсация на пучках гладких горизонтальных труб

- •5.2.3 Конденсация на вертикальной стенке и трубе

- •5.2.4 Конденсация внутри вертикальных труб и каналов

- •5.2.5 Конденсация внутри горизонтальных труб

- •5.2.6 Влияние неконденсирующихся газов

- •5.3.1 Теплоотдача при вынужденном движении среды в прямых трубах и каналах

- •5.3.2 Теплоотдача в изогнутых трубах

- •5.3.3 Поперечное обтекание гладких труб

- •6.1 Выбор хладагента

- •6.2.1 С охладителем

- •6.2.2 С регенерацией

- •7. Исходные данные

- •8. Список рекомендуемой литературы

- •9. Приложения

- •9.1 Диаграмма и таблицы состояния хладона R152

- •9.2 Диаграмма и таблицы состояния хладона R134a

- •9.3 Диаграмма и таблицы состояния хладона R401а

- •9.4 Диаграмма и таблицы состояния хладона R12

- •9.5 Диаграмма и таблицы состояния хладона R717

- •9.6 Диаграмма и таблицы состояния хладона R22

- •9.7 Диаграмма и таблицы состояния хладона R1270

- •9.8 Диаграмма и таблицы состояния хладона R13

- •9.9 Диаграмма и таблицы состояния хладона R23

- •9.10 Теплофизические свойства забортной воды

- •9.11 Теплофизические свойства хладагентов

|

Холодильный коэффициент обратного цикла Карно: |

|

|||||||

|

|

|

t |

|

|

Т0 |

|

|

|

|

|

|

Т К |

|

Т0 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Коэффициент термодинамического совершенства холодильной машины: |

||||||||

|

|

|

t |

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6.2.2 С регенерацией |

|

|

|||||

|

qК |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

2 |

|

|

|

|

|

|

2 РК |

|

|

II |

|

T |

|

|

|

|

|

|

|

I |

l |

|

|

|

|

|

2' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

1 |

TК |

|

|

|

3 |

2" |

|

|

|

III |

|

|

|

Р0 |

|||

|

|

TВ |

4 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

К |

?Т |

|

4 |

|

6 |

TН |

|

|

|

?Т |

|

|

|

IV |

|

|

|

|

1 |

|

||

|

|

T0 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

5 |

6 |

|

|

5 |

|

VI q0 |

|

|

|

|

|

||

V |

|

|

|

|

|

|

s |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) |

|

|

|

|

|

б) |

|

|

|

Рис.29 Принципиальная схема (а) и процесс работы на T,s-диаграмме (б) |

|

|||||||

|

компрессионной холодильной установки с регенерацией |

|

|||||||

/ — компрессор; // — конденсатор; 111 — регенеративный теплообменник; IV— |

|||||||||

|

дроссельный вентиль; V — сепаратор; VI — испаритель. |

|

|||||||

|

Температура в точке 1 определяется исходя из того, что перегрев пара |

||||||||

достигает 10÷35˚С, т.е.: |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

t1 = t6 + 10÷35, ˚С. |

|

|

||||

|

Параметры в точке 4 находим по тепловому балансу РТ: |

|

|||||||

|

|

|

i1 i6 i3 i4 , |

|

|

||||

откуда энтальпия в точке 4: |

|

|

|

|

|

|

|

||

СЕВМАШВТУЗ |

|

||||||||

|

|

|

i4 i3 |

|

i1 i6 |

|

|

||

|

В остальном, расчѐт регенеративной холодильной установки ведѐтся |

||||||||

аналогично обычной холодильной установке (см. п.6.2.1). |

|

||||||||

75

6.3 Расчѐт кожухотрубного конденсатора холодильной установки

Задачей теплового и конструктивного расчѐта конденсатора является определение площади теплопередающей поверхности аппарата и его основных геометрических параметров.

Исходными данными для расчѐта являются: Тепловой поток конденсатора: QК, Вт.

Удельная плотность теплового потока конденсатора: qK , кДж/кг.

СЕВМАШВТУЗНа рис.30 показана схема изменения температур холодильного агента I и охлаждающей среды II вдоль поверхности теплопередачи. Из рисунка видно,

Температура хладагента на входе в конденсатор: t2,˚С. Температура хладагента на выходе из конденсатора: t3,˚С. Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор: tВ2,˚С. Температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора: tВ1,˚С. Массовый расход хладагента: G, кг/с.

Для всех типов конденсаторов справедливо выражение для определения

площади поверхности теплопередачи аппарата:

F |

QK |

, м2 |

|

||

K |

k т |

|

|

|

,где: t – температурный напор в конденсаторе (средняя логарифмическая разность температур):

t |

tВ1 tВ 2 |

|

,˚С. |

||||

t |

К |

t |

В 2 |

|

|||

|

ln |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

tК tВ1 |

|

|||||

что по характеру изменения температуры холодильного агента конденсатор можно разделить на три зоны: зону охлаждения перегретого пара (процесс 2– 2‖), зону конденсации (процесс 2‖–3) и зону переохлаждения жидкого хладагента (процесс 3–4). Обычно определяют суммарный тепловой поток от всех зон, а теплопередачу рассчитывают по условиям зоны конденсации. Это оправдано тем, что в реальных условиях в зоне отвода теплоты перегрева температура поверхности теплопередачи почти всегда ниже температуры насыщения и в этой зоне происходит конденсация холодильного агента, хотя пар, несколько удалѐнный от поверхности, остаѐтся перегретым.

76

Рис.30 Изменение температуры холодильного агента и охлаждающей среды в направлении их движения в конденсаторе

Средняя логарифмическая разность температур t оказывает двойственное влияние на экономичность холодильной машины. С одной стороны, повышение t позволяет сократить площадь теплопередающей поверхности конденсатора, его массу и стоимость. С другой стороны, высокие значения t увеличивают необратимые термодинамические потери в цикле ХМ. При заданной температуре забортной воды tВ 2 увеличение

средней логарифмической разности температур приводит к повышению температуры конденсации tK . А это сказывается на ухудшении объѐмных и

энергетических показателей компрессора и на ухудшении холодильного коэффициента ε машины.

Нужно заметить, что температурная разность tВ tВ1 tВ2 влияет не только на значение t , но и на расход охлаждающей воды, проходящей через конденсатор. При увеличении tВ расход воды на охлаждение будет

уменьшаться. Одновременно будет снижаться, при прочих равных условиях, мощность, которая затрачивается на перемещение воды. Вместе с тем будет возрастать температура воды tВ1 на выходе из конденсатора, а следовательно,

и температура конденсации tK .

Коэффициент теплопередачи от хладагента к охлаждающей воде:

kВН |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|||||

1 |

|

|

FВН |

|

1 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

СЕВМАШВТУЗ |

|||||||||||||

|

|

Х |

|

|

FН |

|

|

i |

|

|

В |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

где: Х ,В – коэффициенты |

|

теплоотдачи |

|

соответственно со стороны |

|||||||||

хладагента и воды, Вт/(м2·˚С); |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

77

FН , FВН

ii

–наружная и соответственно внутренняя поверхности трубы, м2;

–суммарные термические сопротивления загрязнения (ржавчина,

водяной камень, масляная пленка), которые для фреоновых конденсаторов

могут быть приняты равными (0,15÷0,2)·10-3, для аммиачных (0,3÷0,5)10-3 м2·˚С/Вт.

Для того, чтобы найти коэффициенты теплоотдачи необходимо выбрать конструктивный тип и расположение трубок конденсатора.

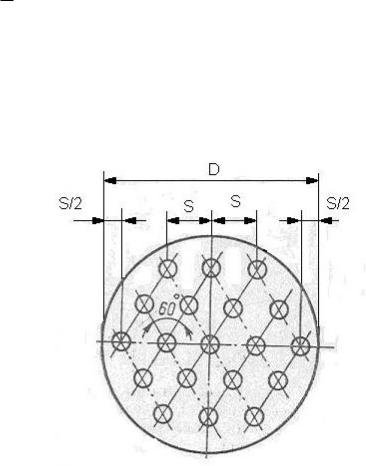

Размещение трубок в плоскости трубной решѐтки кожухотрубных аппаратов обычно производят по сторонам правильных шестиугольников и по вершинам равносторонних треугольников, при этом трубки могут образовывать коридорный или шахматный пучок (см. рис.31).

Рис.31 Размещение труб в трубной решѐтке

В кожухотрубных конденсаторах обычно применяются стальные гладкие трубы диаметром 25 × 2,5 мм, 20 × 3 мм, 57 × 3,5 мм, а также медные трубы с накатными рѐбрами, полученные из заготовки диаметром 20 × 3 мм. Расчѐты показали, что с уменьшением диаметра труб сокращаются масса, габаритные показатели аппарата и уменьшается масса содержащейся в нем воды. Вместе с тем повышается стоимость и снижается надѐжность аппаратов из-за большого числа труб, а следовательно, большого числа креплений и уплотнений труб в трубной решѐтке. Кроме того, при использовании загрязненной воды трубы малого диаметра интенсивнее засоряются и их

78

очистка увеличивает эксплуатационные расходы. Указанные обстоятельства следует учитывать при выборе размеров труб. На рис.32 показаны схема и виды оребрения некоторых трубок теплообменных аппаратов.

а)

Рис.32 Схема и виды оребребения накатных труб теплообменных аппаратов: а) схема оребрения; б,в) размеры оребрѐнных труб испарителей и конденсаторов

79

Шаг трубок по горизонтали S1 определяют из соотношения:

S1  dН = 1,24÷1,45.

dН = 1,24÷1,45.

Для современных теплообменных аппаратов рекомендуемые значения отношения длины трубки к диаметру трубной решѐтки соответствуют:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l D = 4÷8. |

|||

|

Площадь внутренней поверхности трубки длиной 1 м: |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

F |

|

d |

ВН |

, м2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ВН |

|

|

||

|

Общая наружная площадь поверхности трубки длиной 1 м: |

||||||||||||||||

|

СЕВМАШВТУЗ |

||||||||||||||||

|

|

|

|

D2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

FН |

FВ FГ |

, где |

||

FВ |

|

|

d 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Р |

|

|

|

0 |

|

|

– площадь поверхности вертикальных участков трубки |

||||||||

|

2 |

U |

COS |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

длиной 1 м, м2; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

D |

Т |

|

|

|

|

|

|

F d |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

|

площадь поверхности горизонтальных |

|||||

Г |

|

|

0 |

|

|

U |

|

|

U |

|

|

|

|

|

|

||

участков трубки длиной 1 м, м2.

Для дальнейшего расчѐта необходимо найти коэффициенты, характеризующие конструкцию трубок и учитывающие различные условия протекания конденсации.

Коэффициент оребрения для выбранного типа трубок:

FН

FВН

Приведѐнная высота ребра для выбранного типа трубок: |

|||||

h |

D2 |

d 2 |

|

, м. |

|

|

P |

0 |

|

||

P |

4 |

DP |

|

|

|

|

|

|

|||

Коэффициент, учитывающий различные условия конденсации на вертикальных и горизонтальных участках поверхности оребрѐнной трубки:

|

|

|

3 |

|

F |

d |

0 |

0,25 |

|

F |

||

|

|

1,3 Е |

4 |

|

В |

|

|

|

|

Г |

, |

|

Р |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

FН |

|

|

|

|

FН |

|||

|

|

|

|

|

hP |

|

|

|||||

где Е – коэффициент эффективности ребра (для медных трубок с накатанными рѐбрами можно принимать равным 1).

При определении коэффициента |

теплоотдачи |

|

В |

со стороны |

внутренней поверхности трубы к охлаждающей воде, |

большое значение |

|||

имеет скорость движения воды uВ . |

Практически |

в |

большинстве |

|

эксплуатируемых конденсаторах скорость воды составляет 1÷2,5 м/с. В хладоновых конденсаторах с трубками из медно-никелевых сплавов скорость воды допускается повышать до 3÷4 м/с (см. таблицу 8).

80

Таблица 8 Параметры режима работы различных типов конденсаторов

|

Скорость |

Средняя логарифмическая |

Степень нагрева |

|

|

|

|

||||

Тип конденсатора |

охлаждающей |

охлаждающей |

|

||

разность температур,˚С |

|

||||

|

среды, м/с |

среды,˚С |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Горизонтальный |

|

|

|

|

|

кожухотрубный: |

1÷2,5 |

|

4÷6 |

3÷6 |

|

с гладкими трубами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С медными |

1÷2,5 |

|

4÷8 |

3÷6 |

|

оребренным трубами |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вертикальный |

СЕВМАШВТУЗ0,8 |

|

|

||

кожухотрубный |

– |

|

4÷7 |

6÷7 |

|

Оросительный |

– |

|

2÷4 |

3÷5 |

|

Испарительный |

10 |

|

3 |

6÷8 |

|

Воздушный |

3,5÷10 |

|

8÷5 |

3÷4 |

|

Необходимо подчеркнуть, что увеличение скорости воды замедляет |

|||||

процесс образования накипи внутри труб. |

В то же время из-за усиления |

||||

деполяризующего воздействия, содержащегося в воде кислорода. интенсифицируется коррозионные процессы.

Задаваясь скоростью движения воды, находим число труб в одном ходе

и округляем до ближайшего целого числа: |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

n1 |

|

|

4 GB |

|

|

|

|

, |

|||

|

d 2 |

|

B |

u |

B |

|||||||

|

|

|

|

BH |

|

|

|

|

||||

где В |

– плотность воды при tВ.СР, кг/м3; |

|

|

|

|

|

|

|

||||

G B – расход охлаждающей воды, кг/с. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

G B |

|

|

QK |

|

|

|

|

|

, |

||

|

|

CB tВ1 tВ2 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

где СВ |

– удельная теплоѐмкость воды при tВ.СР, Дж/(кг ˚С). |

|||||||||||

После определения количества трубок скорость протекания воды |

||||||||||||

уточняется из выражения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

uB |

|

4 GB |

|

|

|

|

|

|

|||

|

d |

2 |

B |

n |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

BH |

|

|

1 |

|

|

||

При протекании воды внутри прямых круглых трубок, коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубки к воде рассчитывается по

следующей формуле: |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

0,021 |

|

В |

|

иВ |

|

|

, Вт/(м2 ˚С), |

|||

|

В |

0,37 |

а0,43 |

d 0,2 |

l |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

В |

В |

|

ВН |

|

|

|

где |

а |

|

|

|

В |

|

– коэффициент температуропроводности воды, м2/с; |

||||||

В |

В СВ |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

81

В – коэффициент теплопроводности воды при tВ.СР, Вт/(м ˚С);

В – кинематическая вязкость воды при tВ.СР, м2/с;

l – коэффициент, учитывающий влияние начального теплового участка

трубы |

и |

зависящий |

от числа Рейнольдса. При |

l / dВН 50 l 1 ; |

при |

||||||||||||||||||||

l / dВН 50 |

значения l |

|

|

приведены в таблицах 8 и 9. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Число Рейнольдса можно найти из следующей формулы: |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Re |

иВ dВН |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СЕВМАШВТУЗ |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 9 Зависимость значения l от отношения l / dВН при ламинарном |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

режиме (Re ≤2000) |

||||

l |

d вн |

|

|

|

1 |

2 |

|

5 |

10 |

|

15 |

|

|

20 |

|

30 |

40 |

|

50 |

||||||

|

l |

|

1,90 |

1,70 |

|

1,44 |

1,28 |

|

1,18 |

|

1,13 |

|

1,05 |

1,02 |

|

1,00 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

Таблица 10 Зависимость значения l |

от отношения l / dВН при |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

турбулентном режиме (Re >2000) |

|||||||||

Re Ж |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l d вн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

5 |

|

10 |

|

|

15 |

|

|

20 |

|

30 |

|

40 |

|

50 |

|||

1 104 |

|

1,65 |

1,50 |

|

1,34 |

|

1,23 |

|

1,17 |

|

1,13 |

|

1,07 |

|

1,03 |

|

1,00 |

||||||||

2 104 |

|

1,51 |

1,40 |

|

1,27 |

|

1,18 |

|

1,13 |

|

1,00 |

|

1,05 |

|

1,02 |

|

1,00 |

||||||||

5 104 |

|

1,34 |

1,27 |

|

1,18 |

|

1,13 |

|

1,10 |

|

1,08 |

|

1,04 |

|

1,02 |

|

1,00 |

||||||||

1 105 |

|

1,28 |

1,22 |

|

1,15 |

|

1,10 |

|

1,08 |

|

1,06 |

|

1,03 |

|

1,02 |

|

1,00 |

||||||||

1 106 |

|

|

1,14 |

1,11 |

|

|

1,08 |

|

1,05 |

|

1,04 |

|

|

1,03 |

|

|

1,02 |

|

1,01 |

|

1,00 |

||||

Для воды в интервале 0÷50 ˚С, коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубки к воде можно рассчитать по следующей формуле:

|

|

b |

иВ0,8 |

|

|

, Вт/(м2 ˚С) |

В |

0,2 |

l |

||||

|

|

|

dВН |

|

|

|

где b – коэффициент, зависящий от физических свойств среды. b 1400 22 tв.ср , Дж/(С0,2 м2,6 ˚С).

Находим плотность теплового потока в первом приближении:

q |

|

|

0,7 t |

|

|

|

, Вт/(м ˚С). |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

1 |

|

|

|

|

i |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

|

|

i |

||||

Число трубок, размещѐнных по диагонали внешнего шестиугольника (округляется до целого нечѐтного):

82

m 0,75 |

|

QK |

|

|

|

3 q'S d |

|

|

l |

||

|

|

||||

|

|

|

|||

|

1 |

BH |

|

D |

|

Общее число трубок в конденсаторе:

n 0,75 m2 0,25

Среднее число трубок по вертикали для шахматного пучка:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

n |

S |

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

nCP 1,0393 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

S |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

СЕВМАШВТУЗB X |

мере |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

прохождения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рядов |

на |

||||||

нижние |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Х |

|

– коэффициент теплопроводности хладагента при tх.cp, Вт/(м С); |

|

||||||||||||||||||||||||

Х |

|

– кинематическая вязкость воды при tХ.СР, Па с; |

|

||||||||||||||||||||||||

g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

величина t X , |

|

представляющая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

стенки |

tст , |

|||||||||||||

неизвестна |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

метод |

||||||

последовательных |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

достаточно |

|||||||||||||

точным |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

уравнений |

: |

||

|

qX |

|

|

и qB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где: |

|

|

– плотности теплового потока соответственно со стороны |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

расч |

расч |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

хладагента и со стороны воды; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

tB tст tв.ср |

– разность температур |

стенки |

и средней температуры |

||||||||||||||||||||||||

охлаждающей воды. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

83

|

|

В соответствии с рис.33: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

t tВ tХ tст tв.ср tх.ср tст tх.ср tв.ср |

|

|||||||||

|

|

В связи с тем, что во все применяемые расчетные зависимости для Х |

||||||||||||

входит |

величина |

части |

температурного |

напора |

t Х |

в степени -0,25 ( |

||||||||

а |

Х |

В t 0,25 ) , система уравнений может быть представлена в виде: |

||||||||||||

|

|

Х |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

qХ расч В t Х0,75 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

q |

A t t |

Х |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Врасч |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

хладагент |

|

|

|

охлаждающая вода |

|||||||

|

|

|

tх.ср |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

? t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tх.ст |

tв.ст |

|

|

|

? t |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

?t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tв.ср |

|

|

|

|

Рис.33 Схема процесса теплопередачи через стенку трубки в конденсаторе |

||||||||||||

|

|

Очевидно, приведенная система уравнений является трансцендентной |

||||||||||||

относительно |

t Х |

и q . |

На установившемся режиме работы конденсатора |

|||||||||||

будет иметь место равенство плотности теплового потока: |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

qВ qХ qрасч , |

|

|

|

|

|

||

что позволяет определить фактическое значение плотности теплового потока |

||||||||||||||

q расч |

как |

ординату |

точки |

пересечения |

|

графических |

зависимостей |

|||||||

qВ |

f |

tХ |

и |

qХ tХ , |

построенных |

|

в |

координатах |

tХ f (q) . |

|||||

|

|

СЕВМАШВТУЗ |

||||||||||||

Абсцисса точки пересечения – искомое значение t Х . |

|

|

||||||||||||

|

|

По найденным значениям t Х |

и q расч |

можно определить коэффициент |

||||||||||

теплопередачи, отнесенный к внутренней поверхности и коэффициент |

||||||||||||||

теплоотдачи от хладагента к стенке: |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

84

k |

q расч |

|

|

|

|

|

|

X |

|

q расч |

|

F |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Н |

|

||||||||

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tX |

|

|

FBН |

||||

Более точное значение |

|

q расч |

|

можно |

|

|

найти по итерационному |

|||||||||||||

выражению для первого шага: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

q |

|

|

|

0,333 q 1,333 |

t В1,333 |

|

|

||||||||||||

|

|

расч1 |

|

1,333 q 0,333 |

В1,333 |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

Подставив в исходное |

итерационное выражение вместо q значение |

|||||||||||||||||||

СЕВМАШВТУЗНаходим диаметр трубной решѐтки: |

||||||||||||||||||||

q расч1 , получим значение q расч2 |

|

для второго шага итераций. |

||||||||||||||||||

Относительная погрешность составит: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

q |

q расч1 |

q расч2 |

100% . |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

q расч1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

При достаточной точности (до 1%) итерационный процесс |

||||||||||||||||||||

прекращается. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

После нахождения k |

и |

X |

|

можно определить площадь внутренней |

||||||||||||||||

поверхности теплопередачи: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

FК |

QK |

|

|

|

2 |

. |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

q расч |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Длину одной трубки в аппарате, равную расстоянию между трубными |

||||||||||||||||||||

досками можно найти следующим образом: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

l |

|

FВН |

, м. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

dвн n |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Число ходов по воде округляют до целого (обычно чѐтного с тем, чтобы патрубки для входа и выхода воды располагались в одной крышке):

Z n n1

Уточняют общее число трубок:

n Z n1 , шт.

Уточняют общее число трубок по главной диагонали (округляют до целого нечѐтного):

m |

|

n 0,25 |

|

|

|

||

0,75 |

|

||

|

|

|

Dm S1 , м.

Иуточняем отношение длины трубки к диаметру трубной решѐтки:

Dl 4 8

85