- •12. Искусство Италии XV века. Мазаччо, Брунеллески, Донателло и другие.

- •Итальянское Возрождение

- •Кватроченто

- •13. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело.

- •Высокий Ренессанс в Средней Италии

- •14. Искусство Высокого Возрождения в Венеции (Джорджоне, Тициан). Маньеризм.

- •Маньеризм

- •15. Cеверное Возрождение. Нидерланды. Ян ванн Эйк. Босх. Брейгель.

- •Нидерландское Возрождение

- •16. Cеверное Возрождение. Гольбейн. Дюрер.

- •Немецкое Возрождение

- •17. Искусство барокко в Италии. Караваджо, Бернини.

- •Искусство Западной Европы в XVII веке

- •Итальянское искусство XVII века

- •18. Искусство барокко в Испании. Веласкес.

- •Испанское искусство XVII века

- •19. Искусство барокко во Фландрии. Рубенс, Ван Дейк.

- •Фламандское искусство XVII века

- •20. Искусство Голландии XVII века. Хальс, Рембрандт, Вермеер.

- •Голландское искусство XVII века

- •21. Классицизм во Франции. Пуссен, Лоррен.

- •Французское искусство XVII века

- •22. Рококо во Франции. Ватто, Буше, Фрагонар.

- •Искусство Западной Европы в XVIII веке

- •Французское искусство XVIII века

13. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело.

Отличительные черты Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи – архитектор, художник, инженер, основоположник стиля Высокого Возрождения. Фрески и «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти. Микеланджело Буонаротти – скульптор, архитектор, живописец. Фрески Сикстинской капеллы. Сила и экспрессия скульптурных композиций. Искусство Высокого Ренессанса как воплощение «прекрасного реализма». Характеристика социокультурной ситуации позднего возрождения. Особенности Венецианской школы живописи (Джорджоне, Тициан).

Высокий Ренессанс в Средней Италии

В трудные для Италии времена наступает недолгий «золотой век» итальянского Возрождения — так называемый Высокий Ренессанс, наивысшая точка расцвета итальянского искусства. Высокий Ренессанс совпал с периодом ожесточенной борьбы итальянских городов за независимость. Искусство этого времени было пронизано гуманизмом, верой в творческие силы человека, в неограниченность его возможностей, в разумное устройство мира, в торжество прогресса. В искусстве на первый план выдвинулись проблемы гражданского долга, высоких моральных качеств, подвига, образ прекрасного, гармонично развитого, сильного духом и телом человека-героя, сумевшего подняться над уровнем повседневности.

Леонардо

да Винчи

(1452—1519). Первым учителем Леонардо был

Андреа Вероккио. Фигура ангела в картине

учителя «Крещение» уже отчетливо

демонстрирует разницу в восприятии

мира художником прошлой эпохи и новой

поры: никакой фронтальной плоскостности

Вероккио, тончайшая светотеневая

моделировка объема и необычайная

одухотворенность образа. Ко времени

ухода из мастерской Вероккио исследователи

относят «Мадонну с цветком» («Мадонна

Бенуа», как она называлась раньше, по

имени владельцев).

От

80-х годов XV в. сохранились две неоконченные

композиции Леонардо: «Поклонение

волхвов»

и

«Св. Иероним».

и

«Св. Иероним». Вероятно, в середине 80-х годов была

создана в старинной технике темперы и

«Мадонна Литта».

Вероятно, в середине 80-х годов была

создана в старинной технике темперы и

«Мадонна Литта».

Леонардо предлагает свои услуги герцогу Миланскому и уезжает в Милан. Соединяя научное и творческое начала, обладая как логическим, так и художественным мышлением, Леонардо всю жизнь занимался учеными изысканиями наравне с изобразительным искусством; отвлекаясь, он казался медлительным и оставил после себя немного произведений искусства. При миланском дворе Леонардо работал как художник, ученый техник, изобретатель, как математик и анатом. В архитектуре он занят проектированием идеального города, в скульптуре — созданием конного монумента, в живописи — написанием большого алтарного образа. И каждое из созданных им творений было открытием в искусстве.

Первым большим произведением, которое он исполнил в Милане, была «Мадонна в скалах» (или «Мадонна в гроте»).

Композиция картины конструктивна, логична, строго выверена. Группа из четырех человек образует как бы пирамиду, но жест руки Марии и указующий перст ангела создают внутри картины движение по кругу, и взгляд естественно переходит от одного к другому. Это уже не просто пейзажный фон, а определенная среда, в которой взаимодействуют изображенные лица. Созданию этой среды способствует и то особое качество живописи Леонардо, которое получило название «сфумато»: воздушная дымка, обволакивающая все предметы, смягчающая контуры, образующая определенную свето-воздушную атмосферу.

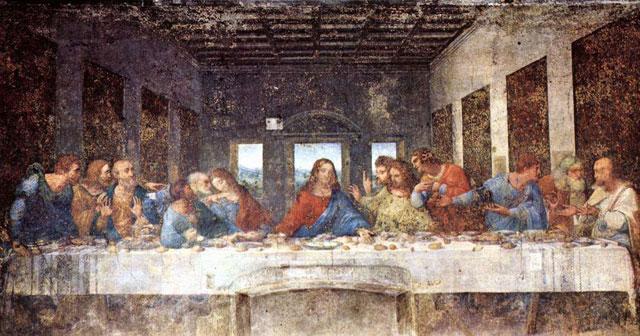

Самой большой работой Леонардо в Милане, высшим достижением его искусства была роспись стены трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие на сюжет «Тайной вечери» (1495—1498).

Христос

в последний раз встречается за ужином

со своими учениками, чтобы объявить

им о предательстве одного из них. «Истинно

говорю вам, один из вас предаст меня».

Леонардо изобразил момент реакции всех

двенадцати на слова учителя. Эта реакция

различна, но в картине нет никакой

внешней аффектации, все полно сдержанного

внутреннего движения. За длинным столом,

параллельно линии холста сидят

тринадцать человек: двое — в профиль

к зрителю по бокам стола, а одиннадцать

— лицом. Двенадцать человек разбиты

на четыре группы по три человека в

каждой. Для Леонардо главное — через

реакцию разных людей, характеров,

темпераментов, индивидуальностей

раскрыть извечные вопросы человечества:

о любви и ненависти, преданности и

предательстве, благородстве и подлости,

корыстолюбии. По-разному проявляют себя

люди в момент душевного потрясения.

Христос

в последний раз встречается за ужином

со своими учениками, чтобы объявить

им о предательстве одного из них. «Истинно

говорю вам, один из вас предаст меня».

Леонардо изобразил момент реакции всех

двенадцати на слова учителя. Эта реакция

различна, но в картине нет никакой

внешней аффектации, все полно сдержанного

внутреннего движения. За длинным столом,

параллельно линии холста сидят

тринадцать человек: двое — в профиль

к зрителю по бокам стола, а одиннадцать

— лицом. Двенадцать человек разбиты

на четыре группы по три человека в

каждой. Для Леонардо главное — через

реакцию разных людей, характеров,

темпераментов, индивидуальностей

раскрыть извечные вопросы человечества:

о любви и ненависти, преданности и

предательстве, благородстве и подлости,

корыстолюбии. По-разному проявляют себя

люди в момент душевного потрясения.

С 1499 г. начинаются годы скитаний Леонардо: Мантуя, Венеция и, наконец, родной город художника — Флоренция, где он пишет картон «Св. Анна с Марией на коленях», по которому создает картину маслом в Милане (куда возвратился в 1506 г.). Недолгое время Леонардо пробыл на службе у Цезаря Борджиа, а весной 1503 г. вернулся во Флоренцию, где получил от Пьетро Содерини, теперь пожизненного гонфалоньера, заказ на роспись стены нового зала палаццо Синьории. Леонардо исполнил картон на тему битвы миланцев и флорентийцев при Ангиари — момент ожесточенной схватки за знамя.

Во Флоренции Леонардо была начата еще одна живописная работа: портрет жены купца дель Джокондо Моны Лизы, ставший одной из самых знаменитых картин в мире. Впервые портретный жанр стал в один уровень с композициями на религиозную и мифологическую темы. При всем бесспорном физиономическом сходстве портреты Кватроченто отличались если не внешней, то внутренней скованностью. В портрете Моны Лизы достигнута та степень обобщения, которая, сохраняя всю неповторимость изображенной индивидуальности, позволяет рассматривать образ как типичный для эпохи Высокого Ренессанса. Это обобщение, главная идея которого — чувство собственной значительности, высокое право на самостоятельную духовную жизнь, достигнуто целым рядом определенных формальных моментов: и плавным контуром фигуры, и мягкой моделировкой лица и рук, окутанных леонардовским «сфумато».

Идеи монументального искусства Возрождения, в которых слились традиции античности и дух христианства, нашли наиболее яркое выражение в творчестве Рафаэля (1483—1520). В его искусстве обрели зрелое решение две основные задачи: пластическое совершенство человеческого тела, выражающее внутреннюю гармонию всесторонне развитой личности, в чем Рафаэль следовал античности, и сложная многофигурная композиция, передающая все многообразие мира. Рафаэль Санти родился в 1483 г. в городе Урбино. Ранний период творчества Рафаэля прекрасно характеризует небольшая картина в форме тондо «Мадонна Конестабиле», с ее простотой и лаконизмом строго отобранных деталей (при всей робости композиции) и особым, присущим всем работам Рафаэля, тонким лиризмом и чувством умиротворения.

В 1500 г. Рафаэль уехал из Урбино в Перуджу учиться в мастерской известного умбрийского художника Перуджино, под влиянием которого написано «Обручение Марии» (1504).

Рафаэль перебирается во Флоренцию, его многочисленные произведения, толкующие образ мадонны, снискали ему всемирную славу. Заслуга художника прежде всего в том, что он сумел воплотить все тончайшие оттенки чувств в идее материнства, соединить лиричность и глубокую эмоциональность с монументальным величием. Это видно во всех его мадоннах, начиная с юношески робкой «Мадонны Конестабиле»: в «Мадонне в зелени», «Мадонне со щегленком», «Мадонне в кресле» и особенно в вершине рафаэльевского духа и мастерства — в «Сикстинской мадонне».

Несомненно,

это был путь преодоления простодушного

толкования безмятежной и светлой

материнской любви к образу, насыщенному

высокой духовностью и трагизмом,

построенному на совершенном гармоническом

ритме: пластическом, колористическом,

линейном. Но это был и путь последовательной

идеализации. Однако в «Сикстинской

мадонне» это идеализирующее начало

отодвигается на задний план и уступает

место трагическому чувству, исходящему

от этой идеально прекрасной молодой

женщины с младенцем-Богом на руках,

которого она отдает во искупление

человеческих грехов. Фигура Марии с

младенцем, строго вырисовывающаяся на

фоне неба, объединена общим ритмом

движения с фигурами св. Варвары и Папы

Сикста II, жесты которых обращены к

мадонне, как и взгляды двух ангелов, —

в нижней части композиции.

Несомненно,

это был путь преодоления простодушного

толкования безмятежной и светлой

материнской любви к образу, насыщенному

высокой духовностью и трагизмом,

построенному на совершенном гармоническом

ритме: пластическом, колористическом,

линейном. Но это был и путь последовательной

идеализации. Однако в «Сикстинской

мадонне» это идеализирующее начало

отодвигается на задний план и уступает

место трагическому чувству, исходящему

от этой идеально прекрасной молодой

женщины с младенцем-Богом на руках,

которого она отдает во искупление

человеческих грехов. Фигура Марии с

младенцем, строго вырисовывающаяся на

фоне неба, объединена общим ритмом

движения с фигурами св. Варвары и Папы

Сикста II, жесты которых обращены к

мадонне, как и взгляды двух ангелов, —

в нижней части композиции.

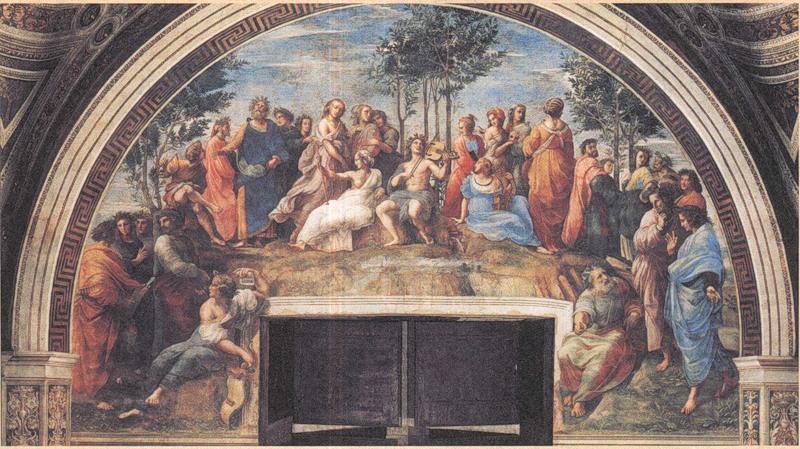

В 1509 г. Папа Юлий II приглашает молодого художника в Рим для росписи личных папских комнат (станц) в Ватиканском дворце. Рафаэль расписывает первые две станцы. В станце делла Сеньятура (комнате подписей, печатей) он написал четыре фрески-аллегории основных сфер духовной деятельности человека: философии, поэзии, богословия и юриспруденции. Официальная программа росписи станцы делла Сеньятура являлась отражением идеи примирения христианской религии с античной культурой. Во фреске «Афинская школа», олицетворяющей философию, Рафаэль представил Платона и Аристотеля в окружении философов и ученых различных периодов истории.

Их

жесты (один указывает на небо, другой —

на землю) характеризуют существо

различий их учений. У самого края правой

группы художник написал себя. Главным

в росписи остается общая атмосфера

высокой духовности, ощущение силы и

мощи человеческого духа и разума. Во

фреске «Парнас», олицетворяющей

поэзию, изображен Аполлон в окружении

муз и поэтов — от Гомера и Сафо до Данте.

Их

жесты (один указывает на небо, другой —

на землю) характеризуют существо

различий их учений. У самого края правой

группы художник написал себя. Главным

в росписи остается общая атмосфера

высокой духовности, ощущение силы и

мощи человеческого духа и разума. Во

фреске «Парнас», олицетворяющей

поэзию, изображен Аполлон в окружении

муз и поэтов — от Гомера и Сафо до Данте.

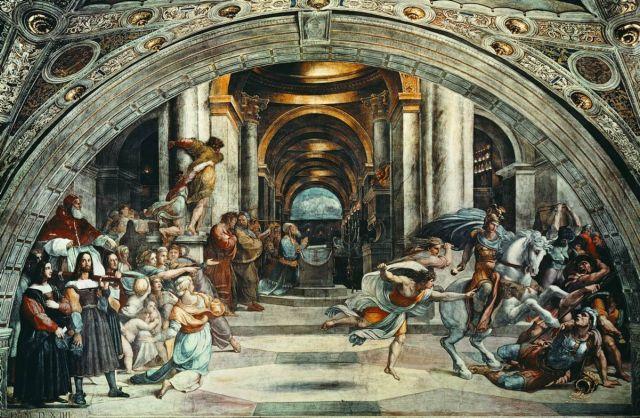

Во второй комнате, называемой «станца Элиодора», Рафаэль написал фрески на исторические и легендарные сюжеты, прославляющие римских пап: «Изгнание Элиодора» — на сюжет Библии о том, как кара Господня в образе ангела — прекрасного всадника в золотых доспехах — обрушилась на сирийского вождя Элиодора, пытавшегося похитить из Иерусалимского храма золото, предназначенное для вдов и сирот.

Рафаэль был и величайшим портретистом своей эпохи, создавшим тот вид изображения, в котором индивидуальное находится в тесном единстве с типическим.

Третий величайший мастер Высокого Возрождения — Микеланджело — намного пережил Леонардо и Рафаэля. Первая половина его творческого пути приходится на период расцвета искусства Высокого Ренессанса, а вторая — на время Контрреформации и начало формирования искусства барокко. Микеланджело Буонарроти (1475—1564) родился в Капрезе, в семье градоправителя. В 1488 г. во Флоренции, куда переехала семья, он поступает в мастерскую к Гирландайо, через год — в скульптурную мастерскую при монастыре Сан Марко к одному из учеников Донателло. Молодой художник уезжает в Рим, где создает свои первые принесшие ему славу произведения: «Вакх» и «Пьета».

Микеланджело изобразил Христа, распростертым на коленях Марии. Молодое, идеально прекрасное лицо мадонны скорбно, но очень сдержанно. Фигуры образуют в композиции пирамиду, сообщающую группе устойчивость и законченность. Господствующими в этой композиции являются черты, свойственные именно Высокому Ренессансу: цельность героического образа, классическая ясность монументального художественного языка.

Возвратившись в 1501 г. во Флоренцию, Микеланджело по поручению Синьории взялся изваять фигуру Давида из испорченной до него незадачливым скульптором мраморной глыбы. В 1504 г. Микеланджело закончил знаменитую статую. В прекрасном образе Давида, в его суровом лице скульптор передал титаническую силу страсти, непреклонную волю, гражданское мужество, безграничную мощь свободного человека. Флорентийцы видели в Давиде близкого им героя, гражданина республики и ее защитника. Общественное значение скульптуры было понято сразу.

В 1504 г. Микеланджело начинает работать над росписью «Зала пятисот» в палаццо Синьории, но рисунки и картоны к его «Битве при Кашине» не сохранились.

В 1505 г. Папа Юлий II пригласил Микеланджело в Рим для сооружения себе гробницы. Папа от своего замысла отказался. Разгневанный Микеланджело уехал во Флоренцию, но, вытребованный Папой, под нажимом флорентийских властей, боявшихся осложнений с Римом, вынужден был вновь возвратиться в Рим, на этот раз для не менее грандиозного, но, к счастью, воплотившегося замысла — росписи потолка Сикстинской капеллы при Ватиканском дворце.

Над росписью плафона Сикстинской капеллы Микеланджело работал один, с 1508 по 1512 г., расписав площадь около 600 кв. м (48х13 м) на высоте 18 м.

Центральную часть потолка Микеланджело посвятил сценам священной истории, начиная от сотворения мира. Эти композиции обрамлены написанным же, но создающим иллюзию архитектуры, карнизом и разделены, также живописными, тягами. Живописные прямоугольники подчеркивают и обогащают реальную архитектуру плафона. Под живописным карнизом Микеланджело написал пророков и сивилл (каждая фигура около трех метров), в люнетах (арках над окнами) изобразил эпизоды из Библии и предков Христа как простых людей, занятых повседневными делами.

В девяти центральных композициях развертываются события первых дней творения, история Адама и Евы, всемирный потоп, и все эти сцены, по сути, являются гимном человеку, заложенным в нем силам, его мощи и его красоте. Адам идеально прекрасен в сцене «Сотворение Адама», он еще лишен воли, но прикосновение руки творца, как электрическая искра, пронзает его и зажигает жизнь в этом прекрасном теле. Главными выразительными средствами Микеланджело являются подчеркнутая пластичность, чеканность и ясность линии и объема.

Пластическое начало в росписи Микеланджело всегда доминирует над живописным.

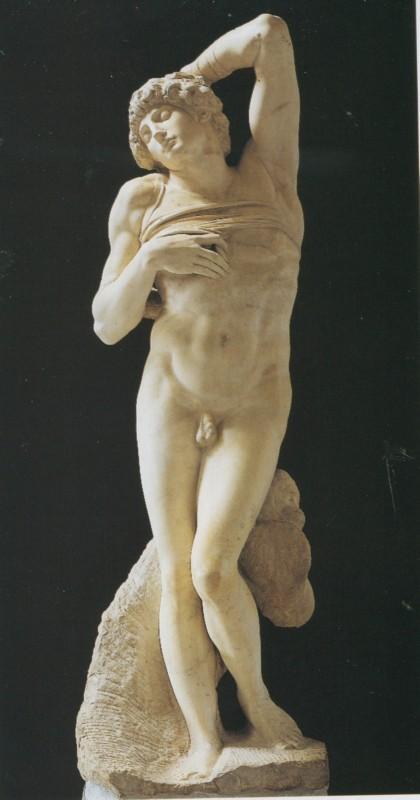

Вскоре после окончания работ в Сикстине умер Юлий II и его наследники возвратились к мысли о надгробии. В 1513—1516 гг. Микеланджело исполняет фигуру Моисея и рабов (пленников) для этого надгробия. «Скованный раб»,

«Умирающий раб» передают разные состояния человека, разные стадии борьбы.

С 1520 по 1534 г. Микеланджело работает над одним из самых значительных и самых трагических скульптурных произведений — над гробницей Медичи (флорентийская церковь Сан Лоренцо), выражающей все переживания, выпавшие в этот период на долю и самого мастера, и его родного города, и всей страны в целом. С конца 20-х годов Италия буквально раздиралась как внешними, так и внутренними врагами. Одну стену украшает фигура Лоренцо, противоположную — Джулиано, а внизу у их ног размещаются саркофаги, украшенные аллегорическмие скульптурными изображениями — символами быстротекущего времени: «Утра» и «Вечера» — в надгробии Лоренцо,

«Ночи, и «Дня» — в надгробии Джулиано. Чувство беспокойства, тревоги исходит от образов Лоренцо и Джулиано. Этот беспокойный ритм еще усиливается позами аллегорических фигур времени суток: напряженные изогнутые тела как бы скатываются с покатых крышек саркофагов, не находя опоры.

Микеланджело уезжает в Рим, где приступает ко второй работе в Сикстинской капелле — к росписи «Страшный суд» (1535—1541) — грандиозному творению, выразившему трагедию человеческого рода.

Творящий суд, карающий Христос помещен в центре композиции, а вокруг него во вращательном круговом движении изображены низвергающиеся в ад грешники, возносящиеся в рай праведники, встающие из могил на Божий суд мертвецы. Все полно ужаса, отчаяния, гнева, смятения. Сложные ракурсы переплетенных, закрученных в клубок тел, крайний динамизм, повышенная экспрессия, создающие выражение беспокойства, тревоги, смятения,— все это черты, глубоко чуждые Высокому Возрождению.

С 1546 г. он работает над собором св. Петра, начатым еще Браманте. Микеланджело принадлежит рисунок и чертеж купола, который был исполнен уже после смерти мастера и до сих пор является одной из главных доминант в панораме города.

Два последних десятилетия жизни Микеланджело приходятся на тот период, когда в Италии искореняются черты свободомыслия великой гуманистической эпохи Ренессанса. По настоянию инквизиции, посчитавшей непристойным такое количество обнаженных тел во фреске «Страшный суд», ученик Микеланджело Даниеле де Вольтерра записывает некоторые фигуры. Историческое значение искусства Микеланджело, его воздействие на современников и на последующие эпохи трудно переоценить. Некоторые зарубежные исследователи трактуют его как первого художника и архитектора барокко.