- •Тема 3.2 Методы обеспечения электромагнитной совместимости технических средств

- •3.2.1 Организационные и технические методы обеспечения электромагнитной совместимости технических средств

- •3.2.2 Рекомендации по снижению электромагнитных помех при выборе, монтаже и ремонте технических средств

- •3.2.3 Экранирующие и поглощающие материалы

- •3.2.3.1 Тонколистовые проводящие материалы и фольга

- •3.2.3.2 Металлизированные ткани

- •3.2.3.3 Электропроводные эмали

- •3.2.3.4 Металлизированные пленки

- •3.2.3.5 Ферритовые фильтры

Тема 3.2 Методы обеспечения электромагнитной совместимости технических средств

3.2.1 Организационные и технические методы обеспечения электромагнитной совместимости технических средств

Решение проблемы электромагнитной совместимости технического средства заключается в создании условий, при которых оно идеально совместимо с окружающей его средой, то есть невосприимчиво к внешним помехам и не создает помехи для других средств.

Для обеспечения электромагнитной совместимости технических средств применяются организационные и технические методы.

Организационные методы применяются, как правило, на этапе установки (монтажа) технического средства и системы защиты информации и в ходе их эксплуатации.

Основными организационными методами обеспечения электромагнитной совместимости технических средств являются:

- снижение уровня сопутствующего (нежелательного) из- лучения за счет увеличения расстояния между потенциально конфликтными техническими средствами;

- разнесение совпадающих или частично совпадающих по спектру помеховых излучений технических средств и воспринимаемых рецептором излучений, на частотный интервал, допускающий их совместную работу без снижения качества функционирования последнего;

- разнесение во времени интервалов работы потенциально конфликтных технических средств (использование общего радиоресурса по временному графику).

Однако одними организационными методами задачу обеспечения электромагнитной совместимости технических средств решить достаточно сложно, поэтому наряду с организационными используются и технические методы.

Технические методы применяются для снижения уровня сопутствующего излучения, что приводит к снижению «зоны мешания», и уменьшения спектра сопутствующего излучения, что способствует более экономичному использованию частотного ресурса.

Основными техническими методами обеспечения электромагнитной совместимости технических средств являются:

– экранирование – окружение источника помехового электромагнитного излучения или рецептора, кожухом из сплава металла, состав которого зависит от того, что необходимо защищать и от какого вида поля строится защита;

– фильтрация – создание на пути распространения паразитных токов, вызывающих сопутствующие (нежелательные) излучения, фильтров, устраняющих или снижающих до допустимого уровня мешающие помехи;

– заземление – обеспечение стекания, образующихся на экранах, корпусе и других общесхемных соединениях технического средства паразитных токов в землю, тем самым, исключая накопление потенциала до опасных (в том числе и для человека) пределов.

Экранирование. Экранирование в задачах электромагнитной совместимости и защиты информации предполагает, главным образом, защиту информационных линий и технических средств от наводок, вызванных внешними случайными по времени электрическими и магнитными полями. Экранирование кабельных линий способствует также снижению уровня напряженности поля, создаваемых линиями связи и электропитания в окружающем пространстве, но оно здесь менее значимо, поскольку значения напряжения и токов в линиях незначительны, а взаимное влияние устраняется при их установке на этапе монтажа всей системы.

Задачи производства и оснащения технических средств экранами достаточно сложны в расчетах и технологии исполнения и поэтому в процессе применения технических средств, как правило, не решаются. Однако пользователю нужно знать роль и значение этих приспособлений, и при выборе и монтаже кабельного оборудования и технических средств в ходе создания (модернизации) системы обработки защищаемой информации, а также при местном ремонте не пренебрегать их установкой.

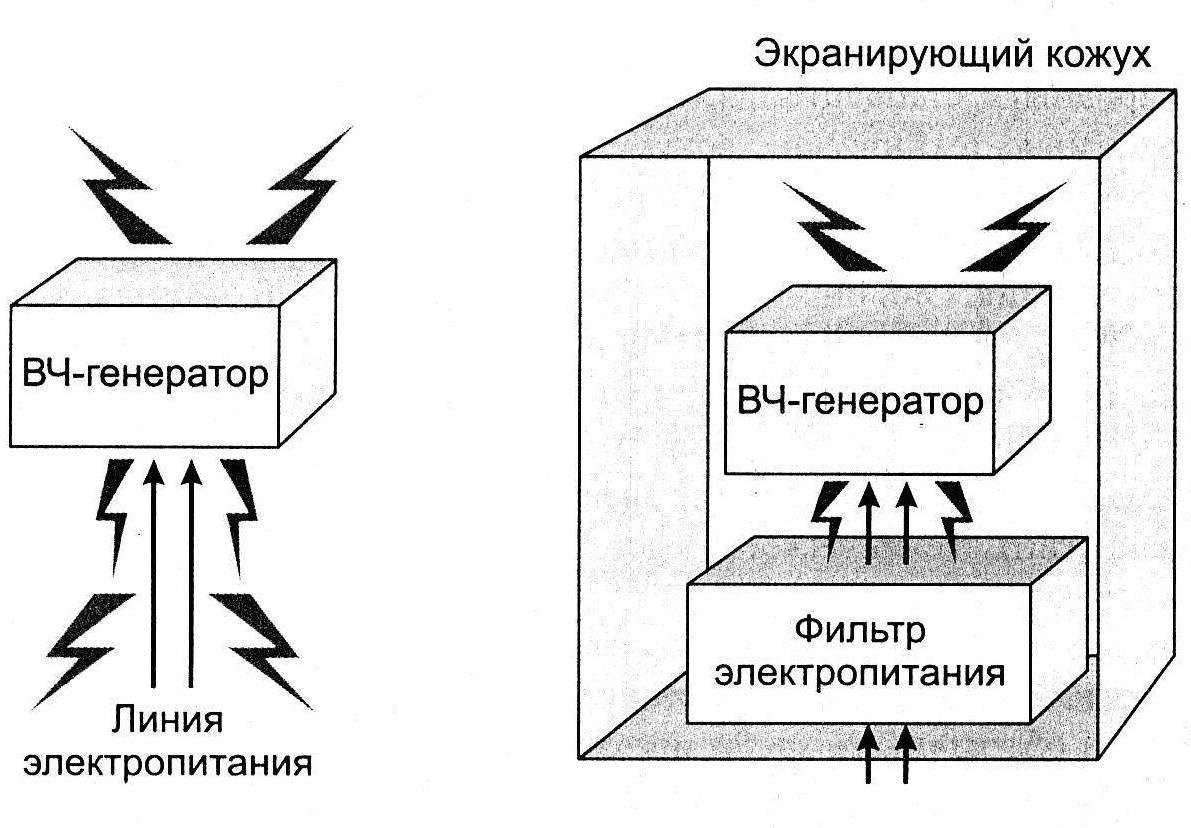

Фильтрация. Фильтрацию в техническом средстве осуществляют для исключения воздействия внешних электромагнитных полей на рецептор по всем соединениям и входам, а также для защиты кабельных линий от помех, создаваемых самим средством. Кроме этого, фильтры предусматриваются для исключения помех по цепям электропитания, управления, контроля и коммутации. Фильтр обычно представляет собой Г-, Т- или П-образные LC-звенья, включаемые в разрыв фазы и нулевого провода сети питания для исключения помех по цепям электропитания. Грамотное использование фильтрующих устройств при монтаже оборудования системы, обрабатывающей защищаемую информацию, позволит предотвратить ее искажение или утрату при воздействии внешних электромагнитных полей. Экранирование практически не выполняется без обеспечения фильтрации входящих (выходящих) проводников. На рис.3.3 показан пример применения экрана источника электромагнитных помех в сочетании с фильтром электропитания.

Рис. 3.3 Экранирование источника электромагнитной помехи в сочетании с фильтром электропитания

Задачи обеспечения достаточной фильтрации в технических средствах могут реализовываться и отдельно от экранов. Они также сложны в расчетах и технологии исполнения и в процессе применения технических средств не решаются. Задачи экранирования и фильтрации технических средств должны решаться на стадии установки и монтажа оборудования системы защиты информации.

Заземление. Решением задачи построения правильного заземления технического средства занимается его пользователь в период установки и в процессе эксплуатации. По международному стандарту бытовая сеть электропитания кроме обычных проводов «фаза» и «ноль» содержит третий провод «земля», который для бытовых технических средств является заземлением. Отсутствие в сети электропитания провода «земля» определяет для пользователя технических средств необходимость самостоятельной организации грамотного заземления.

В технике заземления используются заземлители, под которыми понимаются металлические электроды любой формы (труба, стержень, лист и т. п.), находящиеся непосредственно в земляном грунте и имеющие с ним электрический контакт определенного сопротивления (чем оно меньше, тем эффективнее заземление). Качество заземления зависит от количества заземлителей, площади их соприкосновения с грунтом, конечного сопротивления, равного сумме электрических сопротивлений подводящих от технических средств проводов, переходного контакта между заземлителями и грунтом, а также сопротивления растеканию токов в прилегающих слоях грунта. Последнее зависит от проводимости почвы, конструкции заземлителей и их расположения (эффективность заземления растет при увлажнении почвы соляным раствором). Часто встречающимися недостатками, приводящими к появлению мешающих помех в цепях заземления, являются случаи, когда:

– разные технические средства заземляются общим проводником к шине заземления;

– в цепях заземления образуются замкнутые контуры, общие для разных подключенных технических средств.

Общими рекомендациями при организации заземления технических средств с целью снижения помех могут быть следующие:

– активное и индуктивное сопротивление соединительных про- водников должно быть минимальным, для чего их длина должна быть как можно меньше, а поперечное сечение по возможности больше (для шины заземления рекомендуется металлическая полоса сечением не менее 16 мм, а для соединительных проводников – медный провод («канатик») сечением не менее 4 мм2);

– электрические соединения во всех точках контакта должны обеспечивать его минимальное сопротивление, учитывая климатические и другие дестабилизирующие факторы (наличие неплотного контакта при существенных значениях тока могут привести к появлению контактных помех);

– при построении заземления необходимо свести к минимуму число общих проводников для технических средств и контуров в системе;

– при экранировании электрического поля на низких частотах все металлические элементы конструкции технических средств должны быть соединены с его общим корпусом (землей). Применяемые на практике схемы заземления условно можно разделить на три группы:

– последовательное в одной точке (рис. 3.4, а);

– параллельное в одной точке (рис. 3.4, б);

– многоточечное (рис. 3.4, в).

Рис. 3.4 Варианты схем заземления технических средств

Первый вариант заземления наиболее простой, но ему соответствует наибольший уровень помех, обусловленный протеканием токов по общим участкам заземляющей цепи.

Вторая схема не имеет этого недостатка, но требует большого числа протяженных проводников, из-за длины которых трудно обеспечить малое сопротивление заземления.

Третий вариант исключает недостатки первых двух вариантов, однако при ее применении могут возникнуть трудности с появлением резонансных помех в контурах схемы.

Обычно при организации заземления применяют гибридные схемы: на низких частотах отдают предпочтение одноточечной, а на более высоких частотах – многоточечной схеме.

Некоторые особенности имеются в заземлении информационных кабелей. На рис. 3.5 приведены различные варианты выполнения заземления информационной линии между техническими средствами, а также относительные значения эффективности экранирования от воздействия магнитного поля (на частоте 100 МГц), нормированные к величине его затухания в первом варианте.

Рис.3.5 Варианты схем заземления информационного кабеля

На высоких частотах провод с незаземленной экранирующей оболочкой необходимого эффекта не дает, так как по внешней стороне оболочки течет такой же ток, как и по центральному проводнику (рис. 3.5, а). Заземление оболочки кабеля в любой точке экранирует его от электрического поля, причем соединение должно осуществляться путем непосредственного физического контакта (лучше пайкой) (рис. 3.5, б). Максимальное экранирование информационного кабеля достигается, если его оболочка заземлена в нескольких точках (рис. 3.5, в). Применение в качестве информационного кабеля бифиляра (рис. 3.5, г) или трифиляра (рис. 3.5, д–з) существенно повышает устойчивость кабельной системы к внешним электромагнитным помехам. Для протяженных информационных кабелей рекомендуется их экран заземлять через каждые 0,05...0,1 длины волны ожидаемой помехи.