- •Основы теплопередачи

- •Основные понятия и определения

- •Тепловые балансы

- •Теплопроводность

- •Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности

- •Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •Теплопроводность плоской, цилиндрической и сферической стенок при стационарном режиме

- •Тепловое излучение

- •Основные законы излучения

- •Теплообмен между твердыми телами при излучении

- •Тепловое излучение газов и паров

- •Конвективный теплообмен

- •Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена

- •Тепловое подобие

- •Теплоотдача без изменения агрегатного состояния теплоносителя

- •Теплоотдача при изменении агрегатного состояния теплоносителя

- •Теплоотдача в дисперсных системах с твердой фазой

- •Сложная теплоотдача

- •Численные значения коэффициентов теплоотдачи

- •Гидродинамический и тепловой пограничные слои

- •Теплопередача

- •Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи

- •Теплопередача через плоские, цилиндрические и сферические стенки при установившемся процессе

- •Средняя движущая сила теплопередачи

- •Тепловая изоляция

- •Нестационарный теплообмен

- •Список литературы к главе 7

- •Нагревание, охлаждение, конденсация

- •Нагревание

- •Нагревание водяным паром и горячей водой

- •Нагревание топочными газами

- •Нагревание высокотемпературными теплоносителями

- •Нагревание электрическим током

- •Охлаждение

- •Конденсация

- •Конструкции и расчет теплообменных аппаратов

- •Поверхностные теплообменники

- •Смесительные теплообменные аппараты

- •Расчет теплообменных аппаратов

- •Проектный расчет рекуперативных теплообменников

- •Поверочный расчет рекуперативных теплообменников

- •Расчет регенеративных теплообменников

- •Расчет теплообменников смешения

- •Сравнительная оценка и выбор конструкций теплообменных аппаратов

- •Список литературы к главе 8

- •Основные принципы интеграции тепловых процессов

- •Состав, структура и иерархия химико-технологической системы

- •Химико-технологическая система как объект проектирования

- •Введение в пинч-анализ

- •Построение составных кривых технологических потоков и определение энергетических целей

- •Построение составных кривых потоков хтс

- •«Точка пинча» потоков хтс

- •Деление тепловых потоков хтс

- •Представление сети теплообменных аппаратов

- •Проектирование тепловой сети с максимальной рекуперацией энергии

- •Список литературы к главе 9

- •Выпаривание

- •Общие сведения

- •Некоторые основные свойства растворов

- •Принцип работы выпарного аппарата

- •Однокорпусные выпарные установки

- •Выпарные аппараты непрерывного действия

- •Материальный баланс

- •Тепловой баланс

- •Поверхность нагрева выпарного аппарата

- •Потери полезной разности температур

- •Выпарные аппараты периодического действия

- •Выпаривание при переменном уровне раствора в аппарате

- •Выпаривание при постоянном уровне раствора в аппарате

- •Выпаривание при постоянном весе раствора в аппарате

- •Многокорпусные выпарные установки

- •Типовые схемы многокорпусных выпарных установок

- •Материальный баланс многокорпусной выпарной установки

- •Общая полезная разность температур выпарной установки

- •Распределение полезной разности температур по корпусам выпарной установки

- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов

- •Полезная разность температур при минимальной суммарной поверхности нагрева корпусов

- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов при минимальной общей поверхности нагрева

- •Распределение общего перепада давления между корпусами по заданным давлениям вторичного пара

- •Число корпусов выпарной установки

- •Последовательность расчета многокорпусных выпарных установок

- •Основные направления повышения экономической эффективности выпарных установок

- •Интенсификация тепло- и массообмена

- •Утилизация вторичных энергоресурсов

- •Выпаривание с тепловым насосом

- •Улучшение эксплуатационных характеристик выпарных установок

- •Комбинирование выпаривания с другими технологическими процессами

- •Выпарные установки мгновенного испарения

- •Конструкции выпарных аппаратов

- •Выпарные аппараты с естественной циркуляцией

- •Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией

- •Пленочные выпарные аппараты

- •Основы теплового расчета выпарных аппаратов

- •Роторные тонкопленочные испарители

- •Выпарные аппараты погружного горения

- •Список литературы к главе 10

- •Содержание

- •Раздел I. Гидромеханические процессы

- •Глава 7 Основы теплопередачи 108

- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217

- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290

- •Глава 10 выпаривание 324

- •Раздел II. Тепловые процессы

- •Глава 7 Основы теплопередачи 108

- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217

- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290

- •Глава 10 выпаривание 324

- •Для заметок для заметок для заметок

- •Процеси та апарати хімічної технології

Многокорпусные выпарные установки

В современных выпарных установках выпариваются очень большие количества воды, достигающие нескольких сот тонн в час. Поскольку на выпаривание 1 кг воды расходуется более 1 кг греющего пара, то уменьшение его расхода является чрезвычайно актуальной задачей. Одним из вариантов ее решения является объединение нескольких выпарных аппаратов в многокорпусную выпарную установку.

Применение многокорпусных выпарных установок (МВУ) позволяет значительно уменьшить расход теплоты на выпаривание благодаря использованию теплоты вторичного пара. Принцип работы МВУ состоит в том, что выпаривание производят в нескольких, соединенных между собой аппаратах. Давление в аппаратах поддерживают таким образом, что вторичный пар предыдущего корпуса используется в качестве греющего в последующем. Давление вторичного пара в первом корпусе определяют исходя из располагаемого давления греющего пара и физико-химических свойств выпариваемого раствора.

При работе многокорпусных выпарных установок часть вторичного пара часто используют для обогрева других аппаратов (подогревателей раствора, отопительной системы и т. д.). Этот извлекаемый из системы выпарной установки пар называетсяэкстра-паром.Его можно выводить из любого корпуса установки. При этом необходимо учитывать, что чем дальше от первого корпуса отбирается экстра-пар, тем меньше расход греющего пара и, следовательно, экономичнее работает установка.

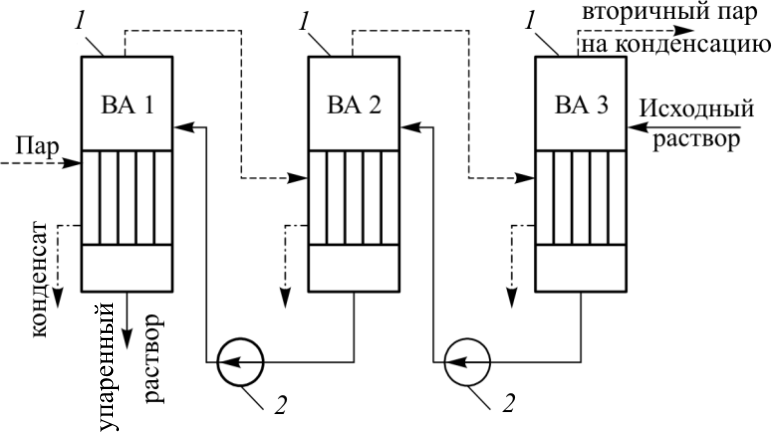

Типовые схемы многокорпусных выпарных установок

Многокорпусные выпарные установки в зависимости от относительного движения греющего пара и выпариваемого раствора разделяются на: прямоточные,противоточные,с параллельным питанием корпусовраствором,смешанного тока. Нумеруют корпуса установки по ходу пара.

Прямоточнаяустановка состоит из нескольких (в данном случае трех) корпусов. Исходный раствор из емкости1насосом2нагревают в подогревателе 3 до температуры, близкой к температуре кипения и подают в первый корпус установки4, который обогревается свежим паром. Вторичный пар из первого корпуса направляют в качестве греющего во второй корпус5, в котором, вследствие пониженного давления раствор кипит при более низкой температуре, чем в первом. Аналогично вторичный пар из второго корпуса направляют в качестве греющего в третий корпус6, а из третьего – в барометрический конденсатор7.

В барометрическом конденсаторе вторичный пар охлаждается водой, конденсируется и вследствие этого в конденсаторе и последнем корпусе выпарной установки создается разрежение. Степень разрежения определяется условиями конденсации пара и высотой барометрической трубы. Воздух и другие неконденсирующиеся газы, поступающие в конденсатор с охлаждающей водой, вторичным паром и через уплотнения арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, отсасываются через ловушку-брызгоотделитель 8вакуум-насосом. Смесь конденсата вторичного пара и воды удаляется в канализацию через бак-гидрозатвор9.

Рисунок 10.2 – Принципиальная схема многокорпусной прямоточной выпарной установки: 1 – емкость исходного раствора; 2 – насос 3 – подогреватель исходного раствора; 4, 5, 6 – корпуса выпарной установки; 7 – барометрический конденсатор смешения; 8 – ловушка; 9 – бак-гидрозатвор; 10 – емкость упаренного раствора

Выпариваемый раствор из первого корпуса самотеком перетекает во второй корпус, давление в котором ниже, чем в первом, и охлаждается здесь до температуры кипения. При этом за счет выделяющегося при снятии перегрева тепла образуется дополнительно некоторое количество вторичного пара. Такое явление происходит во всех корпусах выпарной установки, кроме первого, и называется самоиспарениемраствора. Аналогично из второго корпуса раствор перетекает в третий корпус, в котором выпаривается до конечной концентрации. Упаренный раствор собирают в емкости10и насосом отправляют на склад продукции или на дальнейшую переработку.

На практике давление вторичного пара в первом корпусе в большинстве случаев составляет 0,30,5 МПа, в последнем корпусе 0,010,02 МПа. При работе многокорпусной выпарной установки часть вторичного пара, называемуюэкстра-паром, можно использовать для подогрева исходного раствора или других технологических нужд. Количество корпусов выпарной установки определяют путем технико-экономического расчета при минимальных издержках производства.

Преимущества прямоточной установки: раствор движется из корпуса в корпус самотеком, понижение температуры кипения раствора происходит по мере увеличения его концентрации (что особенно важно для сохранения качества растворов термолабильных веществ), поступление в выпарной аппарат перегретой жидкости улучшает процесс выпаривания.

Недостатком прямоточной схемы является уменьшение по корпусам коэффициента теплопередачи из-за увеличения концентрации раствора (повышения вязкости) и одновременного снижения температуры кипения.

Прямоточные установки широко применяют для концентрирования многокомпонентных растворов, у которых при повышении концентрации одного из компонентов уменьшается растворимость выводимой соли.

В противоточнойвыпарной установке (рис. 10.3) греющий пар и выпариваемый раствор перемещаются из корпуса в корпус в противоположных направлениях.

Рисунок 10.3 –Принципиальная схема противоточной выпарной установки: 1 – корпуса; 2 – насосы

Исходный раствор насосом подают в последний (третий) по ходу пара корпус, затем перекачивают из третьего во второй и из второго в первый. В первом корпусе раствор выпаривается до конечной концентрации и удаляется из установки.

Греющий пар подают в первый корпус установки. Вторичный пар из первого корпуса направляют на обогрев второго, а вторичный из второго корпуса – на обогрев третьего. Вторичный пар из последнего корпуса направляют в конденсатор.

По условиям теплопередачи противоточные установки предпочтительнее других типов схем. В противоточных установках исходный раствор с минимальной вязкостью кипит в последнем корпусе при минимальной температуре и давлении. Раствор конечной концентрации, т. е. наиболее вязкий, кипит в первом корпусе, в котором максимальная температура и давление. Так как более вязкий (концентрированный) раствор имеет более высокую температуру, средний коэффициент теплопередачи для этих установок наиболее высокий. Кроме того, коэффициенты теплопередачи значительно меньше изменяются по корпусам, чем при прямотоке, особенно, при выпаривании растворов, у которых с увеличением концентрации значительно увеличивается вязкость.

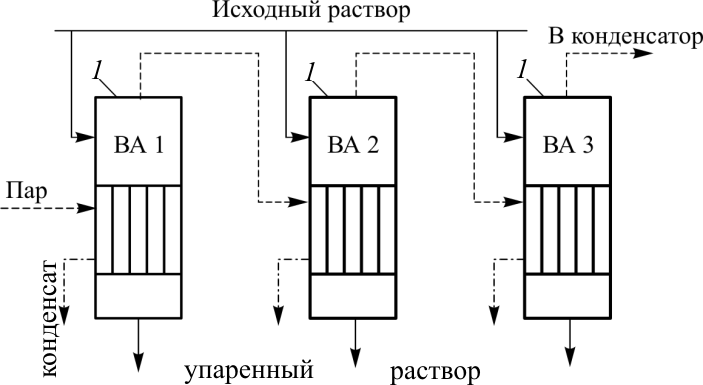

Рисунок

10.4 – Схема выпарной установки с

параллельным

питанием корпусов

Установки с параллельным питанием корпусов(рис. 10.4) применяют для выпаривания кристаллизующихся растворов, особенно при значительном (до 20 %) содержании твердой фазы в растворе.

В выпарных установках с параллельным питанием раствор в каждом корпусе выпаривается до конечной концентрации, следовательно, нет перетока кристаллизующегося раствора или суспензии из корпуса в корпус. В результате предотвращается закупоривание трубопроводов и регулирующей арматуры солевыми отложениями или пробками.

Недостатками установок с параллельным питанием корпусов является сложность регулирования процесса (необходимо регулировать процесс в каждом корпусе) и потери теплоты с уходящим раствором.

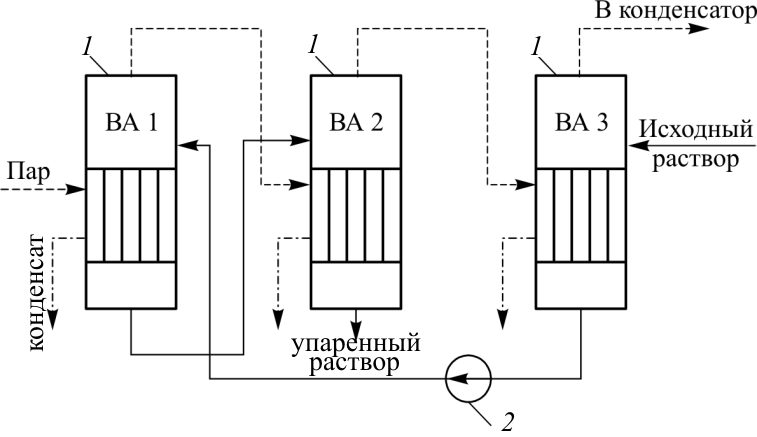

Рисунок

10.5 – Схема выпарной установки смешанного

тока:

1– корпуса,2–

насос

В этих установках исходный раствор

поступает в один из промежуточных

корпусов, а затем перетекает по одним

корпусам прямоточно, а по остальным –

противоточно. Применяют эти установки

в случаях, когда в

процессе производства необходимо из

раствора раздельно выделить несколько

солей или достигнуть максимальной

растворимости солей, имеющих обратную

растворимость(![]() и др.), уменшить образование накипи.

и др.), уменшить образование накипи.

Установки смешанного тока имеют недостатки и преимущества прямоточных и противоточных схем.

В итоге следует отметить, что выбор схемы выпарной установки является сложной задачей. Для того, чтобы правильно выбрать схему установки для конкретного раствора, необходимо экономически обоснованно и технологически оптимально выбрать схему подогрева раствора, схему питания аппаратов раствором, определить оптимальное число корпусов установки и разработать рациональную систему использованиявторичного тепла пара и конденсата.