- •Основы теплопередачи

- •Основные понятия и определения

- •Тепловые балансы

- •Теплопроводность

- •Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности

- •Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •Теплопроводность плоской, цилиндрической и сферической стенок при стационарном режиме

- •Тепловое излучение

- •Основные законы излучения

- •Теплообмен между твердыми телами при излучении

- •Тепловое излучение газов и паров

- •Конвективный теплообмен

- •Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена

- •Тепловое подобие

- •Теплоотдача без изменения агрегатного состояния теплоносителя

- •Теплоотдача при изменении агрегатного состояния теплоносителя

- •Теплоотдача в дисперсных системах с твердой фазой

- •Сложная теплоотдача

- •Численные значения коэффициентов теплоотдачи

- •Гидродинамический и тепловой пограничные слои

- •Теплопередача

- •Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи

- •Теплопередача через плоские, цилиндрические и сферические стенки при установившемся процессе

- •Средняя движущая сила теплопередачи

- •Тепловая изоляция

- •Нестационарный теплообмен

- •Список литературы к главе 7

- •Нагревание, охлаждение, конденсация

- •Нагревание

- •Нагревание водяным паром и горячей водой

- •Нагревание топочными газами

- •Нагревание высокотемпературными теплоносителями

- •Нагревание электрическим током

- •Охлаждение

- •Конденсация

- •Конструкции и расчет теплообменных аппаратов

- •Поверхностные теплообменники

- •Смесительные теплообменные аппараты

- •Расчет теплообменных аппаратов

- •Проектный расчет рекуперативных теплообменников

- •Поверочный расчет рекуперативных теплообменников

- •Расчет регенеративных теплообменников

- •Расчет теплообменников смешения

- •Сравнительная оценка и выбор конструкций теплообменных аппаратов

- •Список литературы к главе 8

- •Основные принципы интеграции тепловых процессов

- •Состав, структура и иерархия химико-технологической системы

- •Химико-технологическая система как объект проектирования

- •Введение в пинч-анализ

- •Построение составных кривых технологических потоков и определение энергетических целей

- •Построение составных кривых потоков хтс

- •«Точка пинча» потоков хтс

- •Деление тепловых потоков хтс

- •Представление сети теплообменных аппаратов

- •Проектирование тепловой сети с максимальной рекуперацией энергии

- •Список литературы к главе 9

- •Выпаривание

- •Общие сведения

- •Некоторые основные свойства растворов

- •Принцип работы выпарного аппарата

- •Однокорпусные выпарные установки

- •Выпарные аппараты непрерывного действия

- •Материальный баланс

- •Тепловой баланс

- •Поверхность нагрева выпарного аппарата

- •Потери полезной разности температур

- •Выпарные аппараты периодического действия

- •Выпаривание при переменном уровне раствора в аппарате

- •Выпаривание при постоянном уровне раствора в аппарате

- •Выпаривание при постоянном весе раствора в аппарате

- •Многокорпусные выпарные установки

- •Типовые схемы многокорпусных выпарных установок

- •Материальный баланс многокорпусной выпарной установки

- •Общая полезная разность температур выпарной установки

- •Распределение полезной разности температур по корпусам выпарной установки

- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов

- •Полезная разность температур при минимальной суммарной поверхности нагрева корпусов

- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов при минимальной общей поверхности нагрева

- •Распределение общего перепада давления между корпусами по заданным давлениям вторичного пара

- •Число корпусов выпарной установки

- •Последовательность расчета многокорпусных выпарных установок

- •Основные направления повышения экономической эффективности выпарных установок

- •Интенсификация тепло- и массообмена

- •Утилизация вторичных энергоресурсов

- •Выпаривание с тепловым насосом

- •Улучшение эксплуатационных характеристик выпарных установок

- •Комбинирование выпаривания с другими технологическими процессами

- •Выпарные установки мгновенного испарения

- •Конструкции выпарных аппаратов

- •Выпарные аппараты с естественной циркуляцией

- •Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией

- •Пленочные выпарные аппараты

- •Основы теплового расчета выпарных аппаратов

- •Роторные тонкопленочные испарители

- •Выпарные аппараты погружного горения

- •Список литературы к главе 10

- •Содержание

- •Раздел I. Гидромеханические процессы

- •Глава 7 Основы теплопередачи 108

- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217

- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290

- •Глава 10 выпаривание 324

- •Раздел II. Тепловые процессы

- •Глава 7 Основы теплопередачи 108

- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217

- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290

- •Глава 10 выпаривание 324

- •Для заметок для заметок для заметок

- •Процеси та апарати хімічної технології

Теплопередача

Одним из наиболее распространенных на практике видов сложного теплообмена является перенос тепла от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку. В этом случае тепло от одного теплоносителя к стенке и от стенки к другому теплоносителю передается конвекцией (теплоотдачей), а через стенку – теплопроводностью. Такой способ переноса тепла получил название теплопередачи, а стенка – поверхности теплопередачи.

Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи

Количество тепла, передаваемое от одного теплоносителя к другому через стенку, определяется основным уравнением теплопередачи:

![]() , (7.165)

, (7.165)

где

![]() – разность температур теплоносителей.

– разность температур теплоносителей.

В этом уравнении коэффициент теплопередачи Kявляется лишь количественной, чисто расчетной характеристикой процесса, зависящей от интенсивности переноса тепла на отдельных его стадиях:

– перенос тепла от горячего

теплоносителя к стенке (![]() );

);

– перенос тепла от стенки к холодному

теплоносителю (![]() );

);

– перенос тепла через стенку (![]() ).

).

Таким образом, он является функцией:

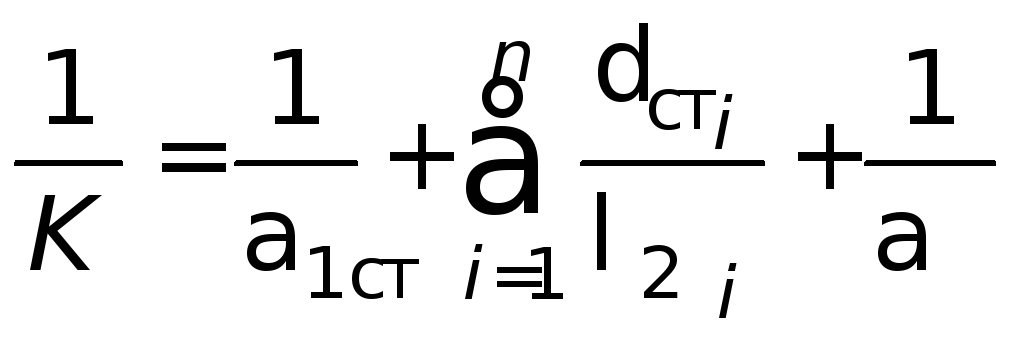

![]() . (7.166)

. (7.166)

Численная величина коэффициента теплопередачи определяет количество тепла, которое передается от одного теплоносителя к другому в единицу времени через разделяющую их стенку площадью 1 м2при разности температур между теплоносителями 1 градус:

![]() .

.

Расчет коэффициента теплопередачи

является одной из основных задач

поверхностного теплообмена. Его знание

необходимо, когда требуется найти

поверхность теплопередачи при известных

Qи![]() ,

а также когда необходимо определениеQ или одной из температур теплоносителей

при известной поверхности нагрева.

,

а также когда необходимо определениеQ или одной из температур теплоносителей

при известной поверхности нагрева.

Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи, полученные практически для различных случаев теплообмена, представлены в табл. 7.4.

Таблица 7.4 – Ориентировочные значения коэффициента теплопередачи [Вт/м2·К]

|

Вид теплообмена |

Вынужденное движение |

Свободное движение |

|

От газа к газу (при невысоких давлениях) |

10–40 |

4–12 |

|

От газа к жидкости (газовые холодильники) |

10–60 |

6–20 |

|

От конденсирующегося пара к газу (воздухоподогреватели) |

10–60 |

6–12 |

|

От жидкости к жидкости (вода) |

800–1700 |

140–340 |

|

От жидкости к жидкости (углеводороды, масло) |

120–270 |

30–60 |

|

От конденсирующегося пара к воде (конденсаторы, подогреватели) |

800–3500 |

300–1200 |

|

От конденсирующегося пара к органическим жидкостям (подогреватели) |

120–340 |

60–170 |

|

От конденсирующегося пара органических веществ к воде (конденсаторы) |

300–800 |

230–460 |

|

От конденсирующегося пара к кипящей жидкости (испарители) |

— |

300–2500 |

Взаимная связь между коэффициентом теплопередачи, с одной стороны, и коэффициентами теплоотдачи и теплопроводности, с другой, зависит от геометрической формы стенки, разделяющей теплоносители.

Теплопередача через плоские, цилиндрические и сферические стенки при установившемся процессе

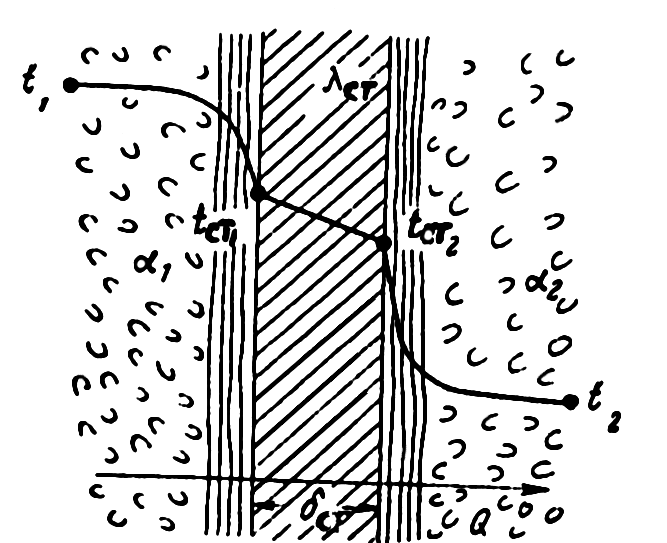

Рисунок

7.20 – Характер изменения

температур

при теплопередаче

через плоскую

стенку

![]() ,

материал которой имеет коэффициент

теплопроводности

,

материал которой имеет коэффициент

теплопроводности![]() .

По одну сторону стенки движется

теплоноситель с температуройt1(в ядре потока), по другую сторону –

теплоноситель с температуройt2.

Температуры поверхностей стенки

.

По одну сторону стенки движется

теплоноситель с температуройt1(в ядре потока), по другую сторону –

теплоноситель с температуройt2.

Температуры поверхностей стенки![]() и

и![]() ;

коэффициенты теплоотдачи

;

коэффициенты теплоотдачи![]() и

и![]() ;

;![]() .

.

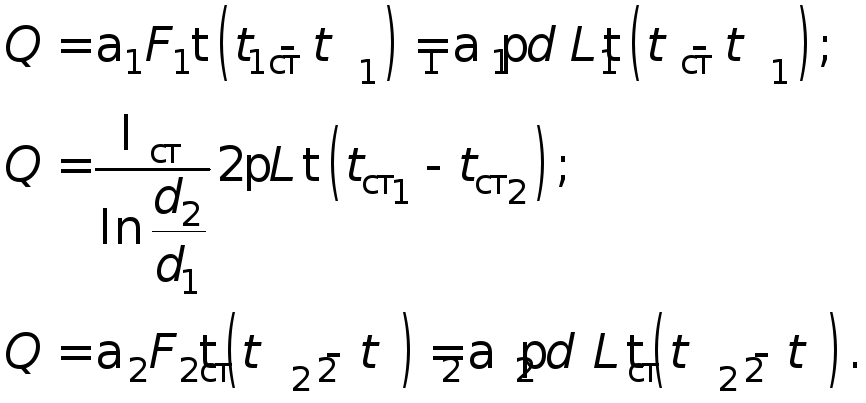

При установившемся процессе количество тепла, передаваемого в единицу времени через площадь Fот ядра потока горячего теплоносителя к стенке, равно количеству тепла, передаваемого через стенку и от стенки к ядру потока холодного теплоносителя. Это количество тепла можно определить по любому из соотношений:

Из этих соотношений:

(7.167)

(7.167)

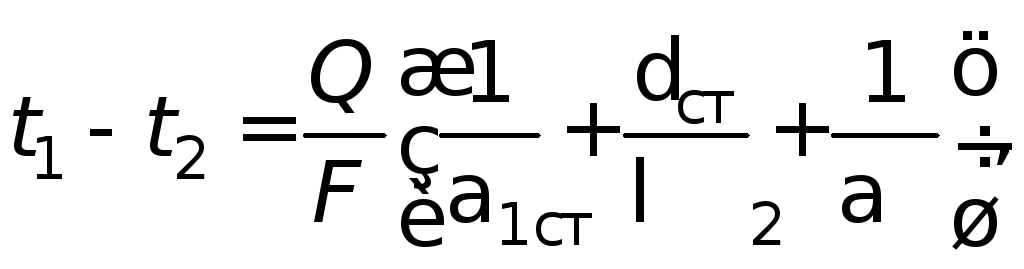

Сложив левые и правые части равенств (7.167), получим

либо

(7.168)

(7.168)

Из сопоставления уравнений (7.165) и (7.168) следует, что

, (7.169)

, (7.169)

или

![]() . (7.170)

. (7.170)

Величина

![]() ,

обратная коэффициенту теплопередачи,

носит название термического сопротивления

теплопередаче. Величины

,

обратная коэффициенту теплопередачи,

носит название термического сопротивления

теплопередаче. Величины![]() и

и![]() являются термическими сопротивлениями

теплоотдаче, а

являются термическими сопротивлениями

теплоотдаче, а![]() – термическим сопротивлением стенки.

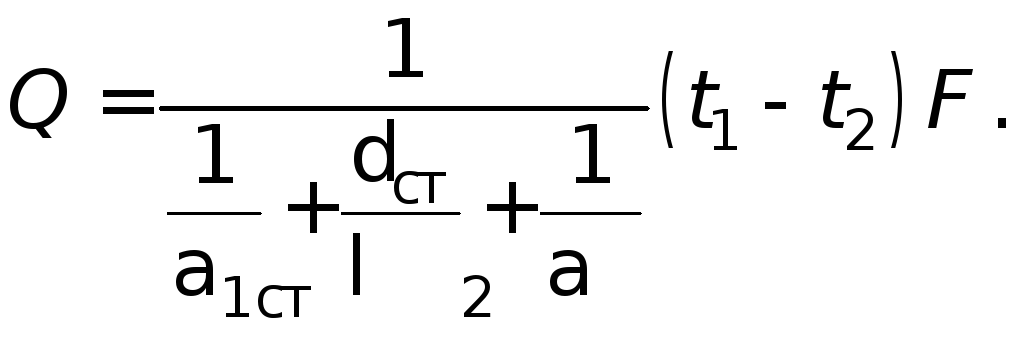

Таким образом, термическое сопротивление

теплопередаче равно сумме термических

сопротивлений теплоотдаче и стенки,

т.е. общее термическое сопротивление

равно сумме частных. Поэтому, если стенка

состоит из нескольких слоев толщиной

– термическим сопротивлением стенки.

Таким образом, термическое сопротивление

теплопередаче равно сумме термических

сопротивлений теплоотдаче и стенки,

т.е. общее термическое сопротивление

равно сумме частных. Поэтому, если стенка

состоит из нескольких слоев толщиной![]() и коэффициенты теплопроводности их

соответственно равны

и коэффициенты теплопроводности их

соответственно равны![]() то термическое сопротивление теплопередаче

такой стенки

то термическое сопротивление теплопередаче

такой стенки

,

,

или  . (7.171)

. (7.171)

В этом случае выражение (7.169) для коэффициента теплопередачи Kпринимает следующий вид:

. (7.172)

. (7.172)

Анализ уравнений (7.169) и (7.172) показывает, что коэффициент теплопередачи Kзависит в основном от значения наибольшего из термических сопротивлений. Поэтому для интенсификации процесса теплообмена необходимо прежде всего уменьшить термическое сопротивление с той стороны, с которой оно является наибольшим.

Коэффициент теплопередачи всегда меньше любого из коэффициентов теплоотдачи и снижается с увеличением толщины стенки, уменьшением коэффициента ее теплопроводности, а также с увеличением толщины слоев отложений на ней.

Подставляя значение удельного теплового

потока Q/Fв уравнения (7.167), можно определить

температуры стенки![]() и

и![]() :

:

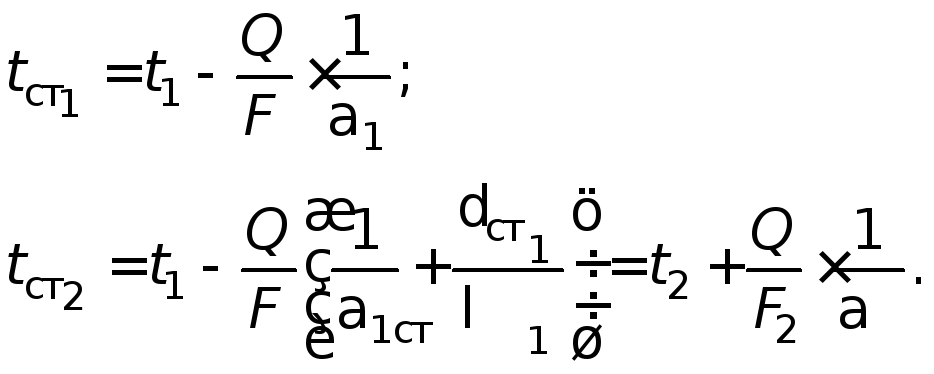

(7.173)

(7.173)

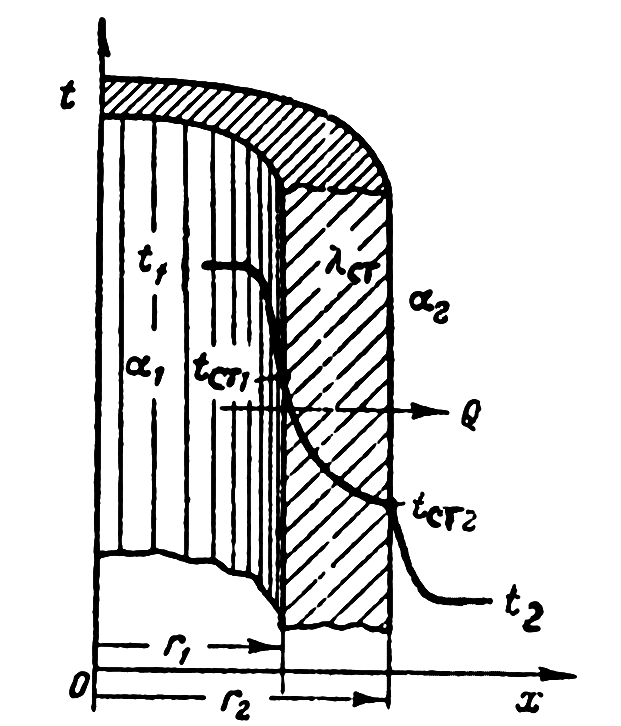

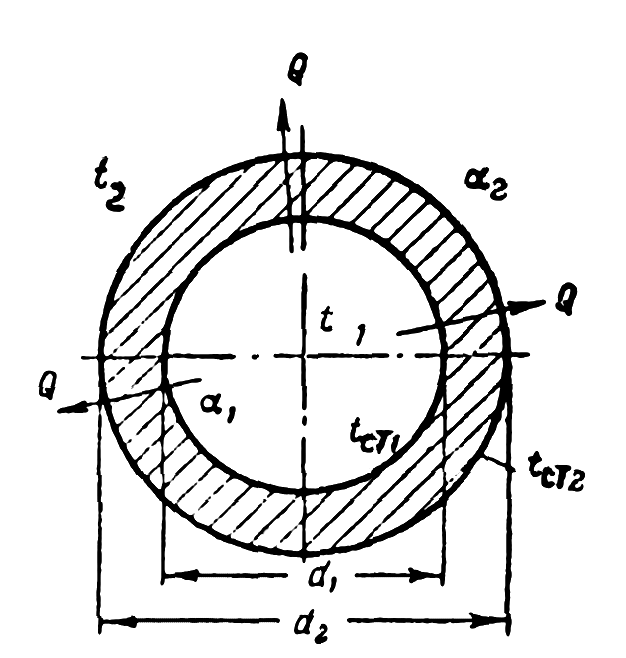

Рисунок

7.21 – Теплопередача через

цилиндрическую

стенку

![]() ;

температуры внутренней и наружной

стенок трубы соответственно

;

температуры внутренней и наружной

стенок трубы соответственно![]() и

и![]() .

Температуры теплоносителей и стенки

изменяются только в направлении радиуса.

Со стороны горячего теплоносителя

коэффициент теплоотдачи

.

Температуры теплоносителей и стенки

изменяются только в направлении радиуса.

Со стороны горячего теплоносителя

коэффициент теплоотдачи![]() ,

а со стороны холодного –

,

а со стороны холодного –![]() .

.

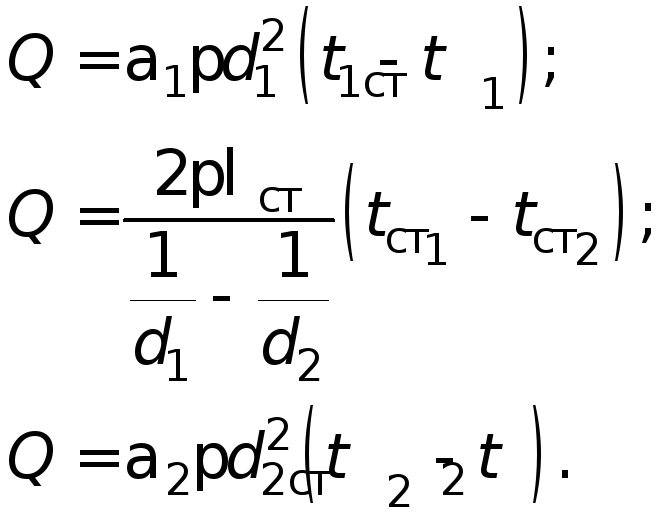

При установившемся процессе количества тепла, отданное горячим теплоносителем стенке, переданное через стенку и отданное стенкой холодному теплоносителю, равны. Следовательно,

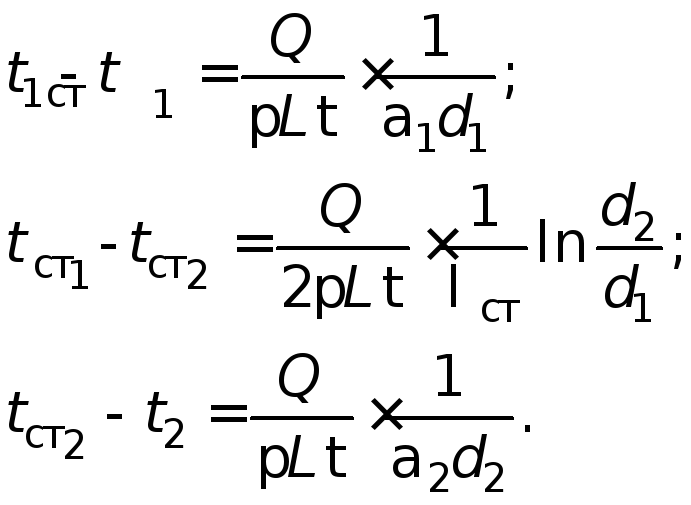

(7.174)

(7.174)

Частные температурные напоры из уравнений (7.174):

(7.175)

(7.175)

Складывая уравнения системы (7.175), получим полный температурный напор:

, (7.176)

, (7.176)

а тепловой поток

. (7.177)

. (7.177)

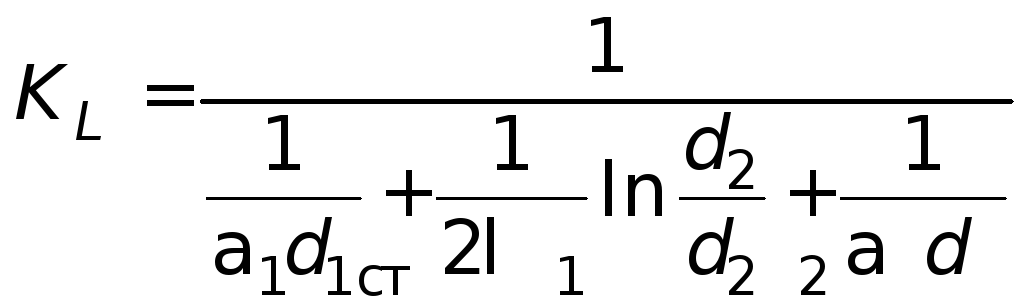

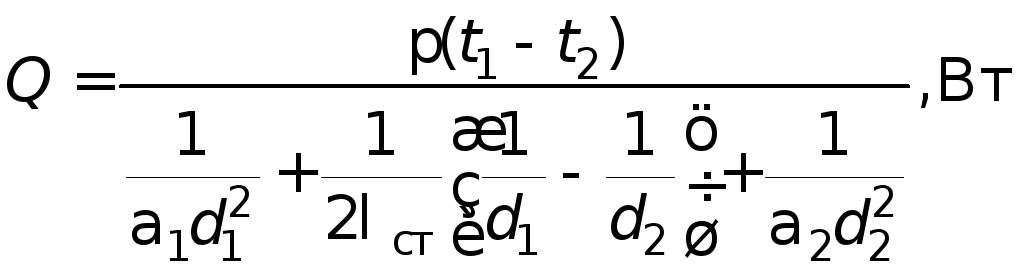

Обычно при теплопередаче через цилиндрическую стенку определяют количество тепла, передаваемое через единицу длины трубы (L = 1), и уравнение теплопередачи представляют в виде

![]() ,

(7.178)

,

(7.178)

где

![]() – линейный коэффициент теплопередачи

(Вт/м·К), равный:

– линейный коэффициент теплопередачи

(Вт/м·К), равный:

. (7.179)

. (7.179)

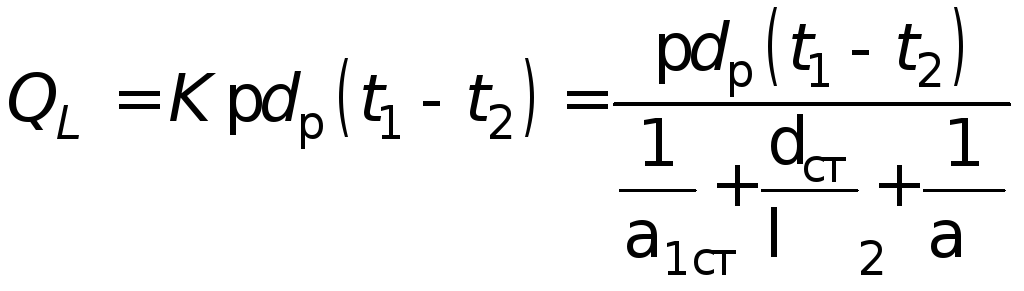

Расчетные формулы теплопередачи через цилиндрические стенки довольно громоздки, поэтому при практических расчетах применяют некоторые упрощения. Так, для тонкостенных труб, пренебрегая кривизной стенки, используют для расчета уравнение для плоской стенки (7.168):

, (7.180)

, (7.180)

где

![]() – коэффициент теплопередачи для плоской

стенки;dр– расчетный

диаметр трубы;

– коэффициент теплопередачи для плоской

стенки;dр– расчетный

диаметр трубы;![]() –

толщина стенки трубы, равная

–

толщина стенки трубы, равная![]() .

.

Погрешность расчета при использовании

уравнения (7.180) при

![]() не превышает 4 %.

не превышает 4 %.

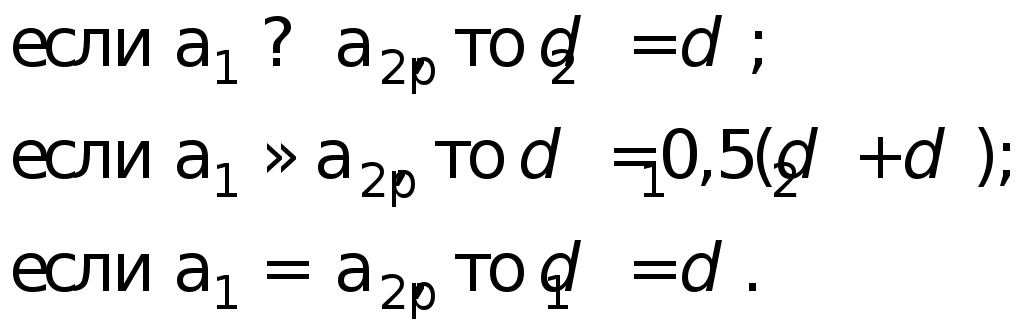

В

качестве расчетного диаметра dрберут тот диаметр трубы, со стороны

которого коэффициент теплоотдачи имеет

меньшее значение. Если же значения

коэффициентов теплоотдачи![]() и

и![]() одного порядка, тоdрпринимают

равным среднеарифметическому между

внутреннимd1и внешнимd2диаметрами, т.е.:

одного порядка, тоdрпринимают

равным среднеарифметическому между

внутреннимd1и внешнимd2диаметрами, т.е.:

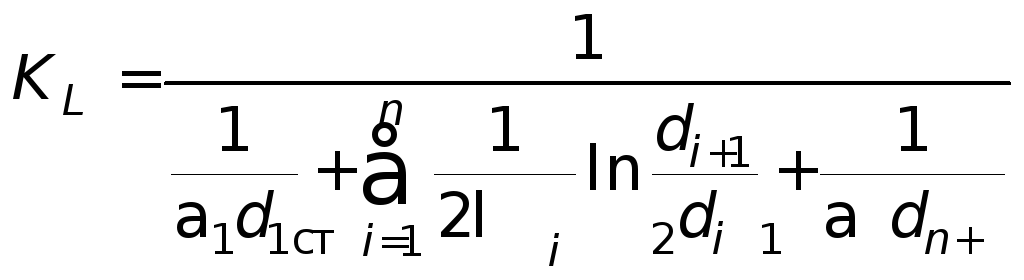

По аналогии с коэффициентом теплопередачи для многослойной плоской стенки коэффициент теплопередачи для многослойной цилиндрической стенки

. (7.181)

. (7.181)

Рисунок

7.22 – Теплопередача через

шаровую

стенку

![]() и

и![]() .

.

Теплопередача

через шаровую стенку.Внутренний

диаметр шара (рис. 7.22) равенd1,

внешний –d2,коэффициент

теплопроводности ![]() .Внутри шара находится

горячий теплоноситель с температуройt1,снаружи

– холодный теплоноситель с температуройt2.Значения

коэффициентов теплоотдачи соответственно

.Внутри шара находится

горячий теплоноситель с температуройt1,снаружи

– холодный теплоноситель с температуройt2.Значения

коэффициентов теплоотдачи соответственно![]() и

и![]() .

Температуры поверхности стенок

.

Температуры поверхности стенок![]() и

и![]() .

.

При установившемся режиме количество тепла (Вт), переданное от горячего теплоносителя к холодному через стенку, выразится уравнениями:

(7.182)

(7.182)

(7.183)

(7.183)

или

![]() ,

,

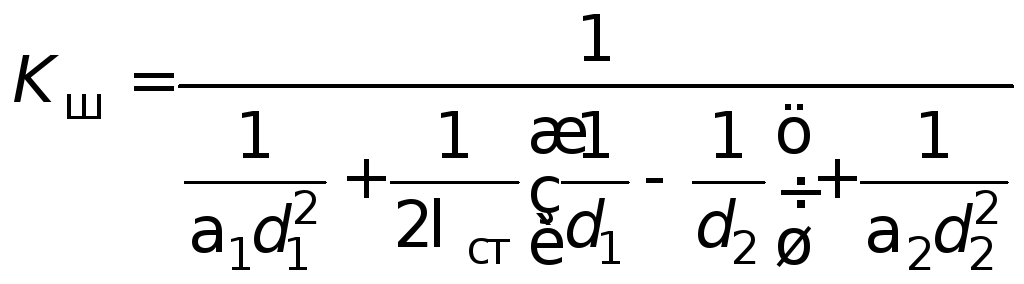

где Kш– коэффициент теплопередачи для шаровой стенки (Вт/К), равный:

. (7.184)

. (7.184)