- •Министерство образования Республики Беларусь

- •Содержание

- •1 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

- •1.1 Теплотехнический расчёт наружных стен

- •1.2 Теплотехнический расчет подвального перекрытия

- •1.3 Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия

- •2. Отопление здания

- •2.1 Расчет теплопотерь помещений

- •2.2 Расчет нагревательных приборов

- •2.3 Гидравлический расчёт трубопроводов и расчет элеватора

- •3 Вентиляция здания

- •3.1 Определение воздухообмена в помещении

- •3.2 Выбор системы вентиляции и их конструирование

- •3.3 Аэродинамический расчет систем вентиляции

- •Заключение

- •Литература

2. Отопление здания

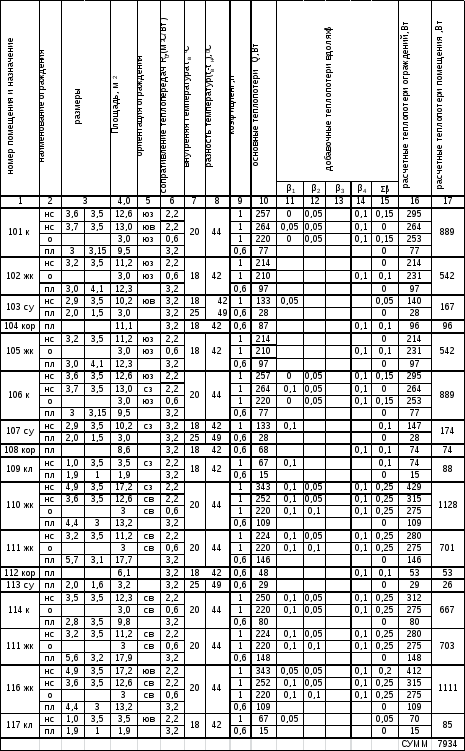

2.1 Расчет теплопотерь помещений

Расчёт теплопотерь здания состоит из расчёта теплопотерь по всем помещениям для каждого ограждения. Теплопотери здания складываются из теплопотерь всех помещений, а теплопотери каждой комнаты рассчитываются как сумма теплопотерь ограждающих конструкций, относящихся к данной комнате. Заносим все расчеты теплопотерь в таблицу 2.

Общая расчётная потеря тепла каждой ограждающей конструкции вычисляется по формуле:

,

,

где F – площадь ограждающей конструкции [м2]; tв – расчётная температура внутреннего воздуха [°С], для жилых комнат принимается равной 18 °С, для объединенных санитарных узлов tв = 25 °С, для лестничной клетки 16 °С, для кухни 18 °С; tн – расчётная зимняя температура наружного воздуха, принимается по таблице 4.3 ТКП 45-2.04-43-2006, tн = -26 °С (для Гомельской области); n – коэффициент учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимается по таблице 5.3 ТКП 45-2.04-43-2006, n принимается равным 0,6 для полов первого этажа, n = 1 для наружных стен, n=0,9 для потолков. R0 – термическое сопротивление, (м2·0С)/Вт; Просуммировав общие потери каждой комнаты в таблице 2, получаем сумму теплопотерь равную 42356 Вт.

Таблица 2- Теплопотери здания

2.2 Расчет нагревательных приборов

Нагревательные приборы являются основным элементом системы отопления. Они устанавливаются непосредственно в помещении и должны удовлетворять теплотехническим, санитарно-гигиеническим и технико-экономическим требованиям.

В жилых зданиях устанавливаются нагревательные приборы с высоким коэффициентом теплоотдачи. Их поверхность в тоже время не должна нагреваться выше температуры 90 °С, т.к. уже при этой температуре может возникнуть сухая возгонка оседающей на приборе пыли. В качестве нагревательных приборов используются стальные радиаторы типа РСВ1-1

Расчетная площадь поверхности нагрева прибора Fр определяется по формуле:

,

,

где Q – требуемая теплоотдача прибора в рассматриваемом помещении;

где tср – средняя температура воды в нагревательном приборе; tв – температура воздуха в помещении. Для однотрубной системы имеем:

°С;

°С;

где tо – температура охлажденной воды; tг –температура горячей воды, выходящей из нагревательного прибора.

Число секций радиаторов определяется по формуле:

,

,

где β4 – поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении, при открытой установке β4 = 1; β3 – поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе. Коэффициент β3

определяют по формуле:

Все расчёты нагревательных приборов приведены в таблице 3.

2.3 Гидравлический расчёт трубопроводов и расчет элеватора

Цель гидравлического расчёта: определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчётном циркуляционном давлении установленном для данной системы. Из курса гидравлики известно, что при движении реальной жидкости по трубам всегда имеют места потери давления для преодоления сопротивлений двух видов: сопротивления на трение, на местное сопротивление (сопротивление по длине).

Для данной двухтрубной системы расчетное кольцо проходит через нижний нагревательный прибор через стояк с наибольшей тепловой нагрузкой наиболее удаленный от элеваторного пункта. Данное неблагоприятное кольцо разбивается на расчетные участки, под которыми принимают длину трубопровода с постоянным расходом теплоносителя.

Под расчетным циркуляционным давлением понимается необходимое давление для поддержания принятого гидравлического режима системы отопления, т.е. то давление, которое может быть израсходовано в расчетных условиях на преодоление гидравлических сопротивлений в системе.

Для определения диаметра трубопровода, скорости движения воды в трубопроводе нужно рассчитать расход воды на участке Gi, кг/ч, который определяется по формуле:

,

,

где Qуч – тепловая нагрузка участка, Вт.

При подборе диаметра труб в циркуляционном кольце исходят из принятого расхода воды и среднего ориентировочного значения удельной линейной потери давления от трения при движении теплоносителя по трубам, Па/м:

,

,

где; Σl – длина циркуляционного кольца (сумма длин участков расчетного кольца), м.

Зная Gi и Rср по приложению В методического руководства по расчету отопления и вентиляции жилых зданий определим d и v.

В

данном курсовом проекте гидравлический

расчет трубопроводов ведется методом

удельных потерь давления. Предварительно

зададим потери давления 8000 Па. Потери

давления на трение на участке определяются

путем умножения удельной потери давления

R

на длину участка l,

м. Потери давления в местных сопротивлениях

Z,

Па, определяются по формуле:

,

,

где – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; – скорость воды на участке, м/с; – плотность воды, кг/м3. Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке зависит от вида местных сопротивлений.

Таблица4 – Гидравлический расчет трубопровода

|

Данные по схеме |

Принято | |||||||||

|

Номер участка |

Тепловая нагрузка участка Q,Вт |

Расход воды на участке Gi,кг/ч |

Длина участка l,м |

Диаметр трубопровода d, мм |

Скорость движения воды v, м/с |

Потери давления от трения на 1 м длины R, Па/м |

Потери давления от трения на участке Rl, м |

Сумма коэффициентов местных сопротивлений, ΣZ, Па |

Потери давления в местных сопротивлениях, Z, Па |

Сумма потерь давления на участке Rli+Zi |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

1 |

20334 |

500 |

18,2 |

25 |

0,24 |

45,2 |

823,6 |

1,8 |

51,4 |

875,0 |

|

2 |

10675 |

262 |

0,49 |

20 |

0,20 |

38,3 |

18,9 |

2 |

39,5 |

58,4 |

|

3 |

7257 |

178 |

0,37 |

15 |

0,26 |

95,3 |

34,9 |

13,3 |

446,4 |

481,3 |

|

4 |

3730 |

92 |

5,49 |

15 |

0,14 |

28,4 |

155,6 |

1 |

9,0 |

164,6 |

|

5 |

2057 |

51 |

19,8 |

15 |

0,07 |

7,2 |

142,4 |

2 |

5,4 |

147,8 |

|

6 |

2057 |

51 |

9 |

15 |

0,07 |

7,2 |

64,7 |

1,5 |

4,0 |

68,7 |

|

7 |

3730 |

92 |

5 |

15 |

0,14 |

28,4 |

141,9 |

1,5 |

13,5 |

155,4 |

|

8 |

7257 |

178 |

2,66 |

15 |

0,26 |

95,3 |

253,6 |

2,3 |

77,2 |

330,8 |

|

9 |

10675 |

262 |

6,92 |

20 |

0,20 |

38,3 |

265,0 |

1 |

19,8 |

284,8 |

|

10 |

20334 |

500 |

1,12 |

25 |

0,24 |

45,2 |

50,4 |

2,5 |

71,4 |

121,8 |

|

|

|

|

69,1 |

|

|

|

|

|

|

2688,6 |

|

∆pe= |

2421 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∆pн= |

6908,7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∆pp= |

9330 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rср= |

67,524 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Потери давления в кольце должны быть в пределах 90 % располагаемого давления:

%

≤

10 %.

%

≤

10 %.

Расчетное циркуляционное давление определяется по формуле:

=

= +

+ ,

,

где

–

давление, возникающее от охлаждения

воды в приборе, вычисляется по формуле:

–

давление, возникающее от охлаждения

воды в приборе, вычисляется по формуле:

=

h

∙ g

∙ (ρo

– г),

=

h

∙ g

∙ (ρo

– г),

где h – высота между двумя смежными центрами охлаждения; ρo и г – плотность теплоносителя в обратной и подающей магистралях соответственно.

-искусственное

давление создаваемое насосом или

элеватором, Па,

-искусственное

давление создаваемое насосом или

элеватором, Па,

Рассчитывается

как

=100

=100 .

.

Б-поправочный коэффициент, учитывающий значение естественного циркуляционного давления в период в период поддержания расчётного гидравлического режима в системе, для однотрубных систем Б=1.

Рассчитаем элеватор. Работа элеватора основана на использовании энергии подающей магистрали тепловой сети, выходящей из сопла со значительной скоростью. При этом статическое давление её становится

меньше,

чем давление в обратной магистрали,

вследствие чего охлаждённая вода из

обратной магистрали подсасывается

струёй воды из подающей магистрали в

камеру высасывания. Образовавшийся

поток воды поступает в камеру смешения,

где выравниваются температуры и скорости,

а давление постоянно. В диффузоре

скорость потока уменьшается по мере

увеличения его сечения, а статическое

давление увеличивается. За счёт

гидростатического давления в конце

диффузора и в камере всасывания элеватора

создаётся циркуляционное давление,

необходимое для действия системы

отопления.

≤10%.

≤10%.

Данное равенство не выполняется, значит необходимо изменить диаметры отдельных участков. При проведении данной операции видим, что уменьшить диаметры труб не представляется возможным, т.к. возникают скачки скорости воды, а запас давления в основном циркуляционном кольце не достигает значения меньшего 10 %. Неувязка в расходуемом давлении между отдельными циркуляционными кольцами допускается в двухтрубных системах до 25 %.