Научные стремления 2012-1

.pdf

Цель исследования изучение влияние комплекса «Фекорд-Оксидат» на качественные показатели продукции свиноводства.

Материалы и методы исследования. Научно-хозяйственный опыт проводили на РУСП «Гродненская контрольно-испытательная станция по свиноводству» Гродненского района. В опыте было задействовано 98 голов поросят на доращивании крупной белой породы, завезенных на станцию с РУСП «Тимоново», Могилевской области, Климовичского района. Живая масса подопытных животных в начале опыта составляла 32±0,22 кг в среднем. Поросята были отобраны по принципу пар-аналогов с учетом возраста, пола, живой массы и поделены на четыре группы (контрольную, и три опытные). Продолжительность опыта составила 78 дней.

Подсвинки содержались в групповых станках, по 4 – 5 гол. Кормили животных два раза в день, вначале откорма комбикормом СК-21, а в последующем - СК-26, завезенными с ОАО «Лидахлебопродукты».

Животные контрольной группы на протяжении всего опыта получали комбикорм в чистом виде без введения ферментной композиции. В I опытной группе, поросята получали аналогичный комбикорм, но в него методом ступенчатого смешивания вводили испытуемый комплекс в дозе 0,1 кг на 1 т. комбикорма. Кормление подопытных животных из II и III опытных групп отличалось не существенно, они получали тот же комбикорм, но он уже был обогащен комплексом «Фекорд-Оксидат» в дозах 0,13 и 0,15 кг на 1 т. корма соответственно.

Результаты исследования и их обсуждение. Как показали наши исследжования, изучаемая мультиэнзимная композиция не оказала влияния на сохранность подопытного молодняка. За время проведения опыта, выбытия животных не было. В то же время скорость роста молодняка, получавшего мультиэнзимную композицию, по группам различалась (табл. 1).

Таблица 1 – Откормочные качества свиней при использовании комбикормах ферментной композиции «Фекорд-Оксидат»

Показатель |

контрольная |

I опытная |

II опытная |

III опытная |

|

группа |

группа |

группа |

группа |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

|

|

Масса в начале |

32,0±0,2 |

32,5±0,15 |

31,5±0,17 |

31,0±0,37 |

откорма, кг |

|

|

|

|

Масса в конце |

82,86±1,12 |

84,21±1,03 |

86,72±0,97 |

83,96±0,97 |

откорма, кг |

|

|

|

|

Валовый прирост, кг |

50,86±1,13 |

51,71±0,99 |

55,22±1,06** |

52,96±1,11 |

|

|

|

|

|

Среднесуточный |

652±14,55 |

663±13,18 |

708±13,55** |

679±14,22 |

прирост, г |

|

|

|

|

Затраты на 1 кг |

|

|

|

|

прироста: |

2,84 |

2,69 |

2,59 |

2,65 |

комбикорма, кг |

|

|

|

|

обменной энергии, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

311

МДж |

33,98 |

32,19 |

30,99 |

31,71 |

|

|

|

|

|

**P≤0,01.

При одинаковой постановочной массе животных 32 кг в среднем прирост был получен разный. В контрольной группе прирост за опыт составил 50,86 кг. Прирост молодняка I опытной группы, получавших рацион с ферментной добавкой в количестве 0,1 кг на тонну корма, составил 51,71кг, что на 0,85 кг больше чем в контрольной группе. У сверстников II опытной группы, он был больше на 4,36 кг, а в III опытной - на 2,1 кг, чем в контроле.

Среднесуточный прирост подсвинков I опытной группы составил 663 г, что было на 1,69% больше чем, в контрольной. Затраты корма на прирост живой массы этих подсвинков составили 2,69 кг. Это было меньше на 5,28% чем в контрольной группе.

У сверстников, получавших с комбикормом изучаемую композицию в количестве 130 грамм на 1 тонну корма, прирост составил 708 г, что на 8,58% больше чем, в контроле, и на 4,27%, - чем в III опытной группе, при более низких на 8,8 и 2,26% затратах кормов на прирост.

Надо отметить, что наиболее высокая оплата корма приростом живой массы получена во II опытной группе, молодняку которой скармливали комбикорм, содержащий комплекс «Фекорд-Оксидат» в дозе 0,13 кг/т. Затраты корма на прирост живой массы этих животных составили 2,59 кг. Это было меньше, чем в контроле на 0,25 кг, или 8,8%. С увеличением количества добавки до 0,15 кг/т. комбикорма затраты корма на прирост несколько повысились и составили 2,65 кг.

Скармливание изучаемых количеств биологического комплекса «Фекорд-Оксидат» оказало неоднозначное влияние на убойные и мясные качества подопытного молодняка. Как свидетельствуют данные табл. 3 от групп свиней, выращенных и откормленных на комбикормах с данной композицией в дозах 0,15 и 0,13 кг/т получены туши, масса которых оказалась более высокой, чем в контроле: разница составила 1 – 1,6 кг или 1,01 – 1,68%. Толщина хребтового шпика оказалась наибольшей у животных, получавших ферментную добавку в дозе 0,13 кг/т комбикорма. Животные, I и III опытных групп, по толщине шпика не отличались от контрольных сверстников. Проявилась тенденция более высокой массы задней трети полутуши у свиней II опытной группы, получавших комбикорма с 0,13 и 0,15 кг/т препарата добавки «Фекорд-Оксидат». Свиньи указанных групп по массе окорока превосходили контрольных на 1,79 и 1,01% соответственно. Длина туши была одинакова во всех группах и составила 97 см.

Таблица 2 – Убойные показатели подопытных животных

Показатели |

контрольная |

I опытная |

II опытная |

III опытная |

|

группа |

группа |

группа |

группа |

||

|

|||||

Поголовье, гол. |

2 |

2 |

3 |

2 |

312

Толщина шпика, |

|

27 |

27 |

|

28 |

|

27 |

|

||

см |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% к контролю |

|

- |

- |

|

+3,7 |

|

- |

|

||

Длина туши, см |

|

97 |

97 |

|

97 |

|

97 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% к контролю |

|

- |

- |

|

- |

|

- |

|

||

Масса окорока, кг |

|

11,2 |

11,2 |

|

11,4 |

|

11,3 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% к контролю |

|

- |

- |

|

+1,79 |

|

+1,01 |

|

||

Площадь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мышечного глазка, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

см2 |

|

32 |

32 |

|

32,2 |

|

32,1 |

|

||

% к контролю |

|

- |

- |

|

+0,625 |

|

+0,313 |

|

||

средний вес, кг |

|

95 |

95 |

|

96,6 |

|

96 |

|

||

% к контролю |

|

- |

- |

|

+1,68 |

|

+1,05 |

|

||

% мясности |

|

52,4 |

52,4 |

|

52,6 |

|

52,5 |

|

||

% к контролю |

|

|

- |

|

+0,38 |

|

+0,19 |

|

||

Площадь мышечного глазка во II и III опытных группах оказалась больше на 0,2 и 0,1см2 , |

||||||||||

или на 0,625 и 0,313% соответственно. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Об экономической эффективности введения в корм биологической композиции «Фекорд- |

||||||||||

Оксидат» можно судить из данных приведенных в таблице 3. |

|

|

|

|

|

|||||

Таблица 3 – Экономическая эффективность применения комплекса «Фекорд- |

||||||||||

|

|

|

|

Оксидат» |

|

|

|

|

|

|

Показатели |

контрольная |

|

I опытная |

II опытная |

|

III опытная |

||||

|

|

группа |

|

группа |

группа |

|

группа |

|||

Валовый прирост, кг |

50,86±1,13 |

|

51,71±0,99 |

|

55,22±1,06** |

|

52,96±1,11 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Расход корма на 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

голову, кг |

144,44 |

|

139,09 |

|

135,25 |

|

140,34 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

Стоимость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

комбикорма, руб |

86665,44 |

|

83936,39 |

|

81706,28 |

|

85048,46 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% к контролю |

- |

|

-3,15 |

|

-5,72 |

|

|

-1,87 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Стоимость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

полученой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

продукции, на 1 |

467912 |

|

475732 |

|

480424 |

|

487232 |

|

||

голову, руб |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

% к контролю |

- |

|

+1,67 |

|

+2,67 |

|

+4,13 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Себестоимость 1 |

123807,77 |

|

119228,49 |

|

115928,4 |

|

120294,86 |

|||

гол, руб |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

% к контролю |

- |

|

-3,7 |

|

-6,36 |

|

|

-2,84 |

|

|

**P≤0,01.

Из таблицы видно, что при наибольшем валовом приросте полученом третьей опытной группе, 52,96±1,11, себестоимость полученной продукции тут была на ментше чем в контрольной группе на 2,84%. Стоимость полученной продукции на 1 голову составила 487232 рубля. В первой опытной группе себестоимость оказалась на 3,7% меньше чем в контрольной. Во второй опытной группе стоимость комбикорма из расчета на 1 голову оказалась 81706,28, что на 5,72% меньше чем в контрольной. Полученной

313

продукции было получено на 2,67% больше чем в контрольной, и на 1,46% меньше чем в третьей опытной. Себестоимость полученной продукции в этой группе составила 115928,4 рублей на 1 голову, что на 6,36% меньше чем в контрольной, и на 2,66% и 3,52% меньше чем в первой и третьей опытной соответственно.

Сравнение затрат на препарат и дополнительного дохода от их применения показало, что включение универсальной биологической композиции в дозе 0,13 кг на 1 т. комбикорма более экономически выгодно, чем 0,15 или 0,10 кг

Выводы: анализируя полученные данные Для улучшения убойных и мясных качеств свиней: увеличении толщины шпика на 3,7%, массы окорока 1,79%, площади мышечного глазка на 0,625%, % мясности на 0,38%, рекомендуется включать в состав комбикормов универсальный биологический комплекс «Фекорд-Оксидат» из расчета 0,13 кг на тонну комбикорма.

Литературные источники

1.Hotten, P. Enzymes as feed additives: current practice and future levelopment // Zootecnica International. - 1993.-Vоl. 16. – N 7-8. - P. 31-37.

2.Голозерный овес – ценный корм для поросят /В.М.Голушко [и др.] //Межд. агр. Журнал. - 1999. - №1. - С.36.

3.Корма и биологически активные добавки для птицы /Т.М.Околелова [и др.] – М.: Колос, 1999. – 96 с.

4.Вишневец, А.В. Продуктивность молодняка свиней при введении в их рацион ферментные добавки «Фекорд У4»: дис. ... канд.с.-х. наук: 06.02.04 /А.В.Вишневец.УО «ВГАВМ»- Витебск, 2003.-96л.

5.Кузнецова, Т.С. Продуктивные и физиолого-биохимические показатели яичных кур при использовании ячменно-пшеничных комбикормов: дис. ... канд.с.-х. наук: 06.02.04 /Т.С. Кузнецова. УО «ГГАУ» - Гродно, 2004. - 112 л.

6.Комбикорма и кормовые добавки: справ. пособие / В.А. Шаршунов [и др.]. – Минск.: Экоперспектива, 2002. – 440 с.

Kapanskiy А.А

INFLUENCE COMPLEX «FECORD-OXIDAT» ON QUALITY PRODUCTIONS

PIG FARMING

Institute of experimental veterinary, National Academy of Sciences, Minsk

Summary

Results of researches on influence on digestion nutrients complex мultienzume are stated a composition «Fecord-Oxidat» in feeding of pigs. It is established that introduction in a diet of a complex raises digestion dry and organic substance of a diet on 2.21 and 1,51 absolute percent accordingly. To a lesser degree it influences on digestion a crude protein-1,37%. Biologically active сomplex has raised переваримость almost all nutrients, and in particular - organic substance, a crude protein and crude cellulose digestion which has increased accordingly on 0,44; 0,55 and for 1,01 absolute percent.

314

УДК: 631.624

Королев К.П. Голуб И.А.

ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ФУЗАРИОЗНОМУ УВЯДАНИЮ.

Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт льна». д. Устье. Оршанский р-н., Витебская обл.

Введение. Эффективность селекционных работ направленных на создание болезнеустойчивых сортов, зависит то степени изученности коллекционного материала, признаков и свойств, определяющих устойчивость растений путем использования этого признака в селекции, приемов повышения болезнеустойчивости и создания у растений индуцированного иммунитета. Увеличение результативности создания болезнеустойчивых сортов, льна, внедрение в практику семеноводства мероприятий по сохранению устойчивости сортов, имеет важное значение в повышении урожайности и качества льнопродукции.

В настоящее время в условиях республики наиболее вредоносным заболеванием является фузариозное увядание.

Фузариозное увядание - возбудитель болезни гриб - Fuzarium oxysporum f. lini Snyder W.C and Hansen H. В фазе елочки и в период «быстрого роста» льна поражение фузариозом сопровождается пониканием верхушки и листьев растений, корни загнивают и разрушаются. В фазу бутонизации – цветения - больные растения начинают желтеть, верхушка поникает и увядает, листья свертываются и засыхают, затем стебли буреют, корни разрушаются и приобретают синевато-пепельный цвет. Болезнь распространяется главным образом через почву, в меньшей степени с семенами и растительными остатками.

По данным ВНИИЛа, каждый процент зараженности льна фузариозом уменьшает на 0,5 % урожай волокна и на 2-3% урожай семян. При сильной степени поражения, урожайность льносоломы снижается до 60%, семян до 80%, а трепанного волокна до 77% [1].

Цель исследований - сравнительная оценка коллекционного материала льна-долгунца по устойчивости к фузариозному увяданию.

Материал, методика и условия проведения исследований. Полевые исследования проводились на опытном поле Республиканского унитарного дочернего научного предприятия «Институт льна НАН Беларуси», Оршанского района Витебской области.

Почвы селекционного севооборота характеризуются, как дерновоподзолистые, развивающиеся на среднем лессовидном суглинке, подстилаемые с глубины 1м мореной, оптимальные по значениям рН почвенного раствора, гумуса, содержанию подвижных форм фосфора и обменного калия.

Метеорологические условия по годам исследований существенно различались, что позволило более полно оценить материал по изучаемым признакам. Закладка инфекционного фона, все учеты и наблюдения проводились в соответствии с методическими указаниями [2].

315

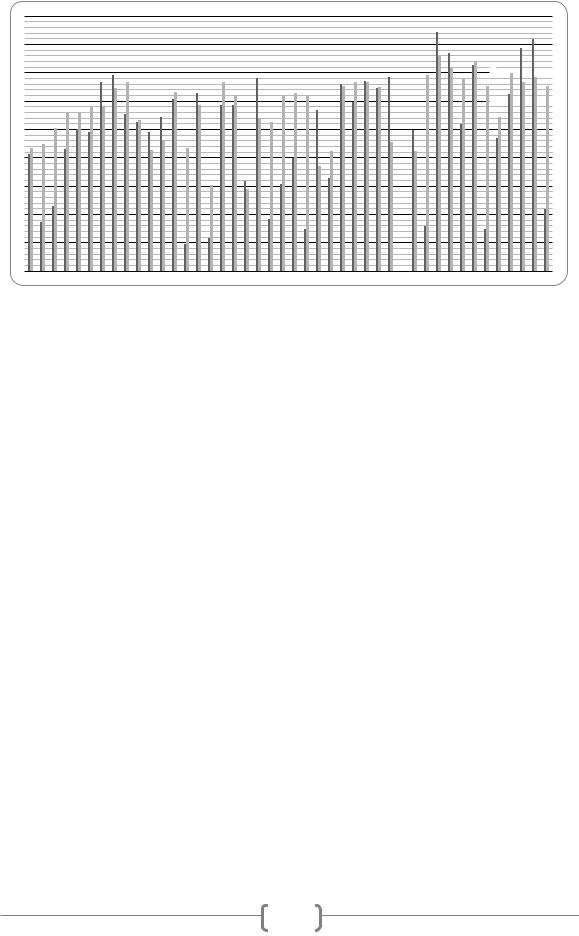

Результаты исследований. В ходе изучения коллекционных образцов, были установлены значительные различия по устойчивости к фузариозному увяданию (Рисунок.)

Степень развития болезни,%

2011 год

2011 год

2012 год

2012 год

Образец

Рисунок. Степень развития фузариозного увядания у коллекционных образцов льнадолгунца

Согласно результатов исследований, в среднем за 2011-2012 г.г., высокоустойчивых образцов (степень развития фузариозного увядания <20%) не выявлено. Средней степенью развития болезни, характеризовались такие образцы, как nameless, Honkei 41, 3940/19, 4.911-4.-1.8, 806/3Желтосем. Alizee,

ВИР11 и ряд других, имеющих балл устойчивости – II. Остальные из представленных образцов были отнесены к группе неустойчивых и слабоустойчивых к фузариозному увяданию.

Таким образом, проведенное изучение коллекционного материала позволило выявить образцы со средней и сильной степенью устойчивости к данному заболеванию, которые будут использованы в дальнейшей селекционной работе.

Литературные источники

1.Корнеева, Е.М. Фузариозные заболевания льна-долгунца и обоснование мероприятий по борьбе с ними: автореф. дисс. канд. с.-х наук .- Л. ВИЗР, 1968.-23 с.

2.Методические указания по изучению коллекции льна (Linum sitatissimum. L ) /Богдан, В.З., Иванова, Е.В. др.,-Устье,2011,13с.

3.Цветков, С.Г., Паденов, К.П., Неофитова, В. К, Вредители, болезни, сорняки и меры борьбы с ними. / С.Г. Цветков, К.П. Паденов, В. К Неофитова. -Мн.: Ураджай, 1978.-

84 с.

Korolev K.P., Golub I.A.

ASSESSMENT OF A COLLECTION MATERIAL OF FLAX ON STABILITY TO FUZARIOZNY WITHERING.

Summary

In this article results of studying of 43 collection samples of flax in the condition of the fuzariozny artificial an infection and provocative background are presented. It is established that the majority of samples possess weak ( > 60% plants are struck) and average ( 40-60% are struck) stability degree. The defeats which have show smaller degree ( 20-40 %), it is recomended to use collection samples in further selection work as an initial materials.

316

УДК 633.63(476)

Кузьмич Л.И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ СВЕКЛОВОДСТВА

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, Минск

Актуальность. Одним из основных процессов, характерных для сельскохозяйственного производства, является разделение труда, выступающее в форме специализации. Она представляет собой выбор такого производственного направления хозяйства, которое позволяет с учетом конкретных природно-экономических условий производить максимальное количество продукции с минимальными затратами.

Рациональная специализация обуславливает концентрацию отраслей сельского хозяйства в зонах и районах, имеющих для их развития наиболее благоприятные природные условия. Она сопровождается увеличением размеров специализированных предприятий, ростом объема отраслевого производства, усилением производственных кооперативных связей между специализированными отраслями и внутри их.

Следовательно, оценка уровня специализации и концентрации производства позволит определить оптимальные размеры отрасли, позволяющие достичь высоких показателей не только экономической, но и социальной эффективности, поскольку при укрупнении производства однородной продукции эффективнее используются производственные ресурсы, растет производительность труда и полнее реализуются интересы производителей и потребителей.

Материалы и методы исследования. Методологической основой проведенных исследований послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Использовались методы статистических группировок и корреляционно-регрессионного анализа. Основными индикаторами оценки явились удельный вес отрасли свекловодства в товарной продукции и величина площади посевов культуры, а также показатели эффективности возделывания сахарной свеклы.

Результаты исследования. Оценка уровня специализации и концентрации в отрасли свекловодства проведена по всем сельскохозяйственным организациям Беларуси, возделывающим сахарную свеклу. По итогам 2011 г. их количество составляло 365.

Согласно показателю удельного веса отрасли свекловодства в товарной продукции сельскохозяйственные организации распределились следующим образом: с долей до 10 % – 141 хозяйство (38,6 %), от 10 до 15 – 123 (33,7 %),

от 15 до 20 – 60 (16,4 %), от 20 до 25 – 28 (7,7 %) и свыше 25 – 13 (3,6 %). В

среднем по предприятиям Минсельхозпрода удельный вес анализируемой отрасли в товарной продукции сельского хозяйства составил 10,2 %. Он колеблется от значения 0,24 % в агрокомбинате «Бобруйский» до 34,18 % в ОАО «Горняк» Солигорского района.

317

Относительно низкий удельный вес отрасли свекловодства в товарной продукции объясняется животноводческой направленностью деятельности организаций. Показатель свеклоуплотнения варьирует от 0,11 до 25,0 %.

Низкий уровень специализации отрасли и свеклоуплотнения в агрокомбинате «Бобруйский» связаны с наличием 10 животноводческих объектов, производственные мощности которых требуют значительных посевных площадей под кормовые культуры, пастбища и сенокосы и доля продукции которых велика по сравнению с продукцией растениеводства.

Уровень концентрации, сложившийся в сельскохозяйственных организациях, проанализирован на основе показателей площади возделывания сахарной свеклы, ее доли в общей величине посевов хозяйства, объема выручки от реализации продукции. Эффективность специализации и концентрации в отрасли характеризуется урожайностью корнеплодов, производительностью труда (трудоемкостью продукции), себестоимостью и уровнем рентабельности.

Анализируемые показатели уровня концентрации имеют значения, достаточно разбросанные в пределах широкого диапазона. Так, площадь под посевами сахарной свеклы колеблется от 10 до 1100 га, ее удельный вес в общей площади посевов – от 0,11 до 25,22 %; выручка от реализации корнеплодов – от 30 до 16 201 млн руб.

В целях получения выводов о влиянии концентрации и специализации на показатели эффективности производства проведем группировки сельскохозяйственных организаций по удельному весу отрасли свекловодства в товарной продукции и по величине площади посевов культуры (таблицы 1 и

2).

Таблица 1 – Влияние специализации на эффективность возделывания сахарной свеклы (2011 г.)

|

Группы хозяйств по удельному весу отрасли свекловодства в товарной |

|||||||||

|

|

|

|

продукции хозяйства, % |

|

|

|

|||

Показатели |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

до |

4,35- |

7,43- |

10,51- |

13,59- |

16,67- |

19,75- |

22,83- |

свыше |

|

|

4,34 |

7,42 |

10,50 |

13,58 |

16,66 |

19,74 |

22,82 |

25,90 |

25,91 |

|

Количество хозяйств в |

19 |

40 |

57 |

64 |

50 |

27 |

17 |

9 |

7 |

|

группе |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Удельный вес группы в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

общем количестве |

6,55 |

13,79 |

19,66 |

22,07 |

17,24 |

9,31 |

5,86 |

3,10 |

2,41 |

|

хозяйств, % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Доля в товарной |

1,99 |

5,38 |

9,25 |

11,80 |

15,05 |

17,94 |

21,14 |

24,56 |

27,29 |

|

продукции, % |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Сахаристость сахарной |

15,83 |

15,63 |

15,80 |

15,66 |

15,75 |

15,81 |

16,07 |

15,79 |

16,43 |

|

свеклы, % |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Урожайность, ц/га |

417,68 |

437,72 |

403,36 |

451,04 |

484,49 |

434,71 |

458,44 |

443,29 |

412,33 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средняя площадь посевов, |

151,16 |

165,35 |

180,42 |

249,97 |

293,10 |

329,30 |

336,71 |

425,33 |

382,86 |

|

га |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Свеклоуплотнение, % |

2,74 |

3,86 |

4,90 |

6,12 |

7,47 |

7,95 |

10,04 |

13,05 |

11,50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Удельный вес в валовом |

3,77 |

9,09 |

13,02 |

22,66 |

22,29 |

12,14 |

8,24 |

5,33 |

3,47 |

|

производстве, % |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Трудоемкость 1 ц, чел.-ч. |

0,09 |

0,12 |

0,13 |

0,15 |

0,11 |

0,10 |

0,07 |

0,06 |

0,09 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Себестоимость 1 ц, тыс. |

18,40 |

17,02 |

18,45 |

17,58 |

16,63 |

17,26 |

15,15 |

15,01 |

17,88 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

318

руб. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Прибыль на 1 ц, тыс. руб. |

3,76 |

4,81 |

4,29 |

4,72 |

5,99 |

5,69 |

7,90 |

7,70 |

5,03 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уровень рентабельности, |

19,81 |

26,43 |

22,36 |

25,47 |

34,27 |

31,73 |

50,15 |

47,70 |

28,50 |

|

% |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных расчетов по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций за

2011 г.

Группировка подтверждает наличие определенной связи между специализацией и эффективностью ведения отрасли свекловодства. В частности наилучшие показатели достигаются в седьмой и восьмой группах с уровнем специализации, варьирующей от 20 до 25 %. В данных хозяйствах в несколько раз выше показатели размера прибыли в расчете на единицу полученной продукции, ниже производственные затраты при наблюдающемся одновременно значительном среднем размере посевной площади и высоком проценте ее доли в общей величине посевов. На эти группы приходится около 13,5 % валового производства корнеплодов.

Необходимо отметить, что с ростом группировочного признака свыше 25 % резко увеличивается себестоимость продукции, что при относительно невысокой урожайности обуславливает снижение эффективности ведения отрасли. Это связано с необходимостью интенсификации производства сахарной свеклы, следствием которой выступает рост материальных расходов на оборотные средства.

Таблица 2 – Влияние уровня концентрации на эффективность ведения свекловодства (2011 г.)

|

Группы хозяйств по величине площади посевов сахарной свеклы в расчете на |

|||||||||

|

|

|

|

1 хозяйство, га |

|

|

|

|||

Показатели |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

до 86 |

87-157 |

158- |

229- |

300- |

371- |

442- |

513- |

свыше |

|

|

228 |

299 |

370 |

441 |

512 |

583 |

584 |

|||

|

|

|

||||||||

Количество хозяйств в |

27 |

82 |

36 |

44 |

43 |

25 |

18 |

3 |

12 |

|

группе |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Удельный вес группы в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

общем количестве хозяйств, |

9,31 |

28,28 |

12,41 |

15,17 |

14,83 |

8,62 |

6,21 |

1,03 |

4,14 |

|

% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Средняя площадь посевов, |

58,19 |

122,18 |

193,03 |

261,52 |

327,74 |

400,04 |

469,67 |

531,67 |

624,33 |

|

га |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Свеклоуплотнение, % |

2,24 |

4,04 |

5,31 |

6,22 |

6,88 |

7,59 |

9,21 |

7,30 |

8,87 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Доля в товарной продукции, |

5,35 |

7,29 |

10,98 |

11,84 |

13,36 |

14,46 |

7,94 |

7,20 |

10,49 |

|

% |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Сахаристость сахарной |

15,38 |

15,85 |

15,60 |

15,72 |

15,64 |

15,89 |

15,92 |

15,36 |

16,16 |

|

свеклы, % |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Урожайность, ц/га |

401,53 |

393,74 |

425,60 |

460,53 |

450,66 |

484,98 |

465,91 |

487,27 |

420,85 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Удельный вес в валовом |

1,98 |

12,22 |

9,29 |

16,64 |

19,94 |

15,23 |

12,37 |

2,44 |

9,90 |

|

производстве, % |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Трудоемкость 1 ц, чел.-ч. |

0,17 |

0,14 |

0,12 |

0,11 |

0,12 |

0,11 |

0,11 |

0,08 |

0,10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Себестоимость 1 ц, тыс. руб. |

18,21 |

17,77 |

18,07 |

16,91 |

17,46 |

16,21 |

16,58 |

13,53 |

17,60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Прибыль на 1 ц, тыс. руб. |

4,48 |

4,89 |

4,36 |

5,60 |

5,09 |

6,28 |

5,90 |

7,31 |

5,73 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уровень рентабельности, % |

23,35 |

26,27 |

22,65 |

31,80 |

27,66 |

37,35 |

34,59 |

48,19 |

31,15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

319

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных расчетов по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций за

2011 г.

Из всех исследуемых сельскохозяйственных организаций около 43 % возделывают сахарную свеклу на площади до 200 га, 22 % – от 200 до 300, 17 % – от 300 до 400 га. По итогам 2011 г. площадь посевов культуры более 500 га имело лишь не более 6 % всех хозяйств республики.

Немаловажное значение при исследовании процессов концентрации имеет показатель доли площади, занятой под культурой, в общей величине посевов хозяйства. Он является индикатором, оценивающим уровень концентрации в отрасли, оказывающей большое влияние на размер транспортных расходов на перевозку корнеплодов ввиду значительного радиуса доставки сырья на сахарные заводы.

Проведенная группировка свидетельствует о том, что рост площадей посевов сахарной свеклы сопровождается увеличением свеклоуплотнения, достигающее максимального значения при размере посевных площадей от 440 до 510 га. Наиболее оптимальными размерами посевов исследуемой технической культуры являются 510-580 га, когда достигаются лучшие экономические показатели свекловодства.

Выводы. Таким образом, при условии абстрагирования от других отраслей сельского хозяйства доведение уровня специализации и концентрации до оптимальной величины способствует не только повышению эффективности отрасли свекловодства, но и позволяет сократить транспортные расходы, а значит, сохранить качество сырья, поступающего на переработку.

На основании исследований можно сделать вывод, что наиболее оптимальными размерами посевных площадей сахарной свеклы являются 370580 га при уровне специализации 20-25 %.

Поэтому углубление специализации и концентрации в отрасли свекловодства играет важную роль в оптимизации сырьевой базы сахарной промышленности. Разработка и внедрение оптимального размера площадей возделывания сахарной свеклы обеспечит компактность сырьевых зон перерабатывающих предприятий, улучшение количественных и качественных показателей производства и переработки сахарной свеклы.

Литературные источники

1.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник

/Г.В. Савицкая. – 5-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2005. – 652 с.

2.Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. Кн. 2 / В.Г. Гусаков [и др.]; под общ. ред. акад. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука, 2007. – 702 с.

Kuzmich L.I.

EFFICIENCY OF CULTIVATION OF SUGAR BEET

Institute of system research in agroindustrial complex of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

Summary

By means of methods of the statistical analysis, existing dependences of indicators of efficiency of cultivation of sugar beet on indicators of specialization and concentration of manufacture are revealed and described. The agricultural organizations with specialization and concentration level, near optimal are allocated.

320