Научные стремления 2012-1

.pdf

УДК 544.774 + 546.59 + 535.343.2/.372

Абакшонок А.В., Еремин А.Н., Жавнерко Г.К.

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА КОНЪЮГАТОМ 2-АМИНОЭТАНТИОЛ-(ДЕКСТРАН Т20)-ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Минск

Малая продолжительность времени жизни биоактивных соединений в живом организме, их ферментативная деградация и трудности проникновения через клеточные барьеры обусловили поиск новых подходов для доставки таких соединений в клетки-мишени. Наночастицы (НЧ) золота часто применяются в наномедицинских исследованиях, так как они являются перспективным носителем терапевтического материала [1]. Используя такие носители, предполагается увеличить время жизни биоактивных соединений в живом организме, предотвратить или замедлить их удаление из клетки, нацелить терапевтические молекулы на клетки-мишени, увеличить стабильность наноносителей, предотвратив их агрегацию, и, наконец, свести к минимуму цитотоксичность НЧ [1]. Формирование ансамблей НЧ с биоактивными соединениями возможно как за счет нековалентных, так и ковалентных взаимодействий или же, сочетая эти два подходы.

Цель данной работы – разработка способа формирования композита (Au)АЭТ-Т20-ФК, включающего НЧ золота, функционализированные декстраном Т20 (Т20), который конъюгирован с 2-аминоэтантиолом (АЭТ) и фолиевой кислотой (ФК), придающим конъюгату АЭТ-Т20-ФК способность связываться с частицами и сродство к некоторым типам раковых клеток [2].

В этой связи сравнена эффективность двух подходов формирования композита (Au)АЭТ-Т20-ФК. В первом НЧ золота функционализировали АЭТ, затем с ними связывали декстран Т20, окисленный NaIO4 (Т20*), и в заключение к полученному ассоциату (Au)АЭТ-Т20* присоединяли ФК. Во втором подходе сначала формировали конъюгат Т20* с АЭТ и ФК, а затем функционализировали им НЧ золота.

Первый подход оказался малоэффективным, так как АЭТ, добавленный к НЧ золота, синтезированным в водном растворе 0,6 мМ HAuCl4 и 1,0 мМ цитрата натрия, инициировал формирование больших частиц, поглощающих при 669-690 нм.

Конъюгаты АЭТ(Т20)ФК синтезировали в три стадии: 1) периодатная активация Т20; 2) одновременное конъюгирование АЭТ и ФК с Т20*; 3) диализ полученного конъюгата. Т20 активировали при комнатной температуре в течение 5 ч. Оставшийся окислитель разрушали этиленгликолем (150 мМ). Т20* хранили в холодильнике в течение ночи. Милимолярные концентрации АЭТ и ФК при связывании их с Т20* соотносились 1 - 1, 1 - 3, 3 - 3, 3 - 1 и 4 - 4. Например, в случае 1 - 1 водный раствор 10 мМ NaHCO3 содержал 1,0 мМ АЭТ, 1,0 мМ ФК и 0,79 мг/мл Т20*, который получили, окисляя 1 мг/мл Т20 18 мМ NaIO4. При других концентрациях АЭТ и ФК количество Т20* составляло 3,2 мг/мл и его

161

готовили, окисляя 5,0 мг/мл Т20 90 мМ NaIO4 в течение 5 ч. Процесс конъюгирования продолжали в течение суток при комнатной температуре. Шиффовы основания в АЭТ(Т20)ФК и возможные дисульфидные связи, сформированные АЭТ, восстанавливали NaBH4 (1 час) из расчета 1 мг/мл среды синтеза. Конъюгаты очищали диализом против 10 мМ NaHCO3 (3 х500 мл).

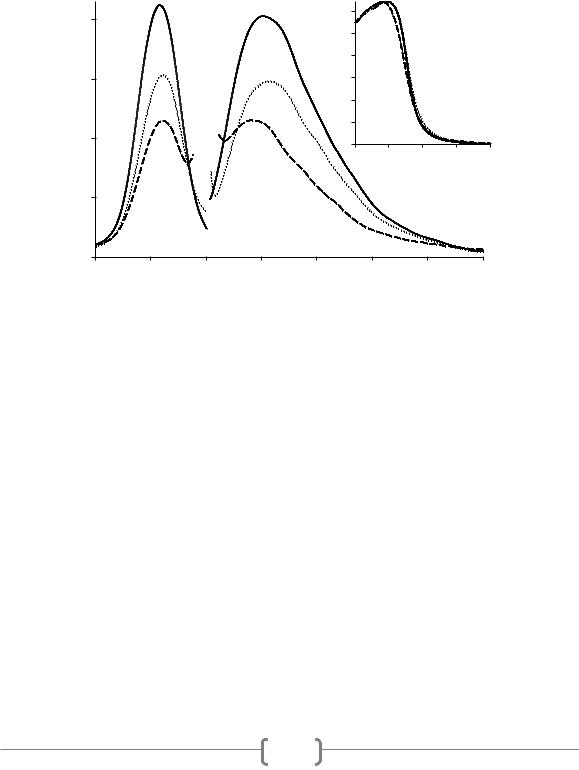

АЭТ и ФК конкурируют за связывание с Т20* (табл. 1). При избытке АЭТ конъюгат включает меньше ФК и ее микроокружение более полярно, чем в случае соотношения 3 – 3 (табл. 1, рис.). При их равной концентрации увеличивается количество связанной ФК.

I, oтн. eд.

0,4 |

|

|

|

3,0 |

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

1' |

|

|

|

|

|

|

|

|

2,5 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2,0 |

|

|

|

|

0,3 |

2 |

|

2' |

1,5 |

PH |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

1,0 |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

3' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

0,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

300 |

350 |

400 |

450 |

500 |

|

|

|

|

|

|

|

, nm |

|

0,1 |

V |

|

FL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

350 |

400 |

450 |

500 |

550 |

600 |

650 , nm 700 |

||

Рисунок. Спектры поглощения (PH), возбуждения (V, 1-3) и испускания (FL, 1'-3') флуоресценции конъюгатов АЭТ(Т20)ФК (1 и 1' – 1 – 3, 2 и 2' – 3 – 3, 3 и 3' – 3 – 1 АЭТ – ФК)

Таблица 1. Флуоресценция конъюгатов в среде синтеза и после их очистки диализом

АЭТ – ФК, мМ |

Среда синтеза |

После диализа |

||

|

макс, нм |

Iмакс, отн. ед. |

макс, нм |

Iмакс, отн. ед. |

1 – 3 |

505 |

0,70 |

501 |

0,41 |

3 - 1 |

501 |

0,42 |

491 |

0,23 |

1 - 1 |

|

|

488 |

0,31 |

3 – 3 |

506 |

0,70 |

506 |

0,30 |

4 - 4 |

508 |

0,36 |

511 |

0,48 |

Синтетические биоактивные соединения зачастую плохо растворимы в воде. Для приготовления их растворов используют протолитические растворители, хорошо смешивающиеся с водой. В данной работе предложен ультразвуковой способ синтеза НЧ золота в смесях воды с органическим растворителем (1:1), в качестве которых использовали диметилсульфоксид (ДМСО), диметилформамид (ДМФ), этанол, метанол, изопропанол и ацетон. Кроме них, среда синтеза НЧ золота содержала 0,33 мМ HAuCl4 и 1,0 мМ цитрат натрия. Синтез проводили при УЗ воздействии на раствор в течение 2

162

часов. В ходе синтеза температура среды изменялась в диапазоне 23-64 оС (0 ч

– 16-18, 0,5 ч – 34-35, 1,0 ч – 45-47, 2,0 ч – 59-60, 3,0 ч – 61-62 и 4,0 ч – 62 оС).

Наиболее эффективно НЧ золота формировались в смесях воды с ацетоном, этанолом и ДМФ, а хуже всего – в среде с ДМСО. В случае ДМФ, метанола и ацетона получены НЧ золота меньшего размера, а в среде с этанолом и изопропанолом - наибольшие частицы, придающие золю фиолетово-синий цвет. Все системы, кроме вода-изопропанол, обеспечивали синтез монодисперсных НЧ золота.

Согласно спектральным данным, добавка 0,1 мг/мл конъюгата АЭТ(Т20)ФК в смесь вода-этанол уменьшила в 2,6 раза размер образуемых НЧ золота. Милимолярное соотношение АЭТ - ФК влияло на размере получаемых частиц. Большие частицы (средний диаметр 157 нм) формировались в присутствии АЭТ(Т20)ФК (1 - 3). В случае АЭТ(Т20)ФК (3 - 1 и 3 - 3) синтезированы НЧ золота наименьшего размера – 36 и 21 нм соответственно. При равном отношении АЭТ к ФК (1 - 1 и 4 - 4) частицы характеризовались диаметром 64 и 48 нм соответственно. Золь, содержащий НЧ золота и конъюгаты АЭТ(Т20)ФК, флуоресцировал при его возбуждении светом с длиной волны 358-367 нм. Наименьшая интенсивность флуоресценции отмечена для золя частиц, стабилизированных конъюгатом, синтезированным при отношении АЭТ - ФК 3 - 1. Возможно, это связано с тем, что избыток АЭТ обеспечивал прочное связывание АЭТ(Т20)ФК с НЧ золота, которые эффективно тушили флуоресценцию ФК. Наибольшая флуоресценция отмечена для золя, стабилизированного АЭТ(Т20)ФК, который получен при АЭТ-ФК 1-1.

Таблица 2. Спектральные характеристики НЧ золота, синтезированных в смеси этанолвода в присутствии 1,0 мМ Na3C6H5O7 и разных концентраций конъюгата АЭТ(Т20)ФК.

Конъюгат, мг/мл |

макс, нм |

Dмакс |

Диаметр, нм |

Цвет |

|

АЭТ(Т20)ФК (АЭТ - ФК 1 - 3) |

|

||

0 |

563 |

1,21 |

104 |

фиолетовый |

0,03 |

553 |

1,31 |

84 |

фиолетовый |

0,05 |

531 |

1,24 |

40 |

розовый |

0,07 |

540 |

1,34 |

58 |

фиолетово-розовый |

0,10 |

592 |

1,17 |

163 |

фиолетово-синий |

0,15 |

565 |

1,24 |

108 |

фиолетовый |

|

АЭТ(Т20)ФК (АЭТ - ФК 4 - 4) |

|

||

0 |

594 |

1,30 |

167 |

фиолетово-синий |

0,03 |

540 |

1,17 |

56 |

фиолетово-вишневый |

0,05 |

536 |

1,21 |

50 |

фиолетово-вишневый |

0,08 |

556 |

1,05 |

90 |

фиолетовый |

0,10 |

544 |

0,84 |

66 |

розово-вишневый |

0,15 |

551 |

0,71 |

80 |

розово-вишневый |

Из данных табл. 2 следует, что в отсутствие конъюгата АЭТ(Т20)ФК в смеси вода-этанол формируются НЧ золота большого размера и воспроизводимость результатов синтеза невысокая. В целом, наличие в среде

163

конъюгата способствует синтезу меньших НЧ золота. Наибольший эффект оказывал конъюгат, полученный при соотношении АЭТ - ФК 4 - 4. Однако и в присутствии конъюгатов наблюдались различия между образцами. Возможно, это обусловлено цитратом натрия, присутствующим в среде синтеза, который препятствовал связыванию конъюгатов с НЧ золота.

Таблица 3. Флуоресценции золя, содержащего в смеси этанол-вода НЧ золота и разные концентраций конъюгатов АЭТ(Т20)ФК

(АЭТ - ФК 1 - 3), |

макс, |

Iмакс, |

(АЭТ - ФК 4 - 4), |

макс, |

Iмакс, |

мг/мл |

нм |

отн.ед. |

мг/мл |

нм |

отн.ед. |

0 |

- |

- |

0 |

- |

- |

0,03 |

- |

- |

0,03 |

442 |

0,37 |

0,05 |

- |

- |

0,05 |

446 |

1,47 |

0,07 |

448 |

1,35 |

0,08 |

450 |

3,06 |

0,10 |

440 |

1,47 |

0,10 |

450 |

3,09 |

0,15 |

450 |

1,77 |

0,15 |

453 |

4,91 |

Как видно (табл. 3), с увеличением содержания конъюгата в среде синтеза возрастала ее флуоресценция. Отсутствие флуоресценции при наличии в золе 0,03 и 0,05 мг/мл АЭТ(Т20)ФК с АЭТ - ФК 1 - 3 объясняется его полным связыванием с НЧ золота, которые тушат флуоресценцию ФК. Если это так, то конъюгат АЭТ(Т20)ФК с АЭТ - ФК 4 - 4 хуже связывается с НЧ золота. Наличие его в золе в свободном состоянии и обуславливает большую интенсивность флуоресценции.

Таким образом, разработан способ формирования композита, включающего декстран Т20, который ковалентно связан с АЭТ и ФК, и НЧ золота, синтезированные в смеси вода-этанол с использованием ультразвука.

Литературные источники

1.Pissuwan D., Niidome T., Cortie M.B. // Journal of Controlled Release. 2011. Vol. 149. N 1. P. 65–71.

2.Zhang Z., Jia J., Lai Y., Ma Y., Weng J., Sun L. // Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2010. Vol. 18. N 15. P. 5528–5534.

Abakshonok А.V., Eryomin А.N., Zhavnerko G.K.

FUNKTIONALIZATION OF GOLD NANOPARTICLES BY CONJUGATE OF 2-

AMINOETHANETHIOL-(DEXTRANE T20) –FOLIC ACID

Institute of Chemistry of New Materials of NAS of Belarus, Minsk

Summary

The technique of formation of composite including gold nanoparticles synthesized in a mix water–ethanol with use of ultrasound and Dextrane Т20 covalently connected with 2- aminoethane-thiol and folic acid is developed.

164

УДК 621.785.36+537.621.4+546.73+54-165

Затюпо А.А.

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ BiFeO3 − SmCoO3

Белорусский государственный технологический университет, Минск

В настоящее время значительно вырос интерес к изучению мультиферроиков (сегнетомагнетиков) – материалов, в которых проявляется взаимосвязь магнитных и электрических свойств. Магнитоэлектрические материалы открывают широкие перспективы применения в области информационных и энергосберегающих технологий: на их основе разрабатываются принципиально новые устройства магнитной памяти и спиновой электроники, сенсоры магнитного поля, устройства сверхвысокочастотной техники, магноники и магнитофотоники и др. [1-3]. Среди мультиферроиков наиболее интересными с практической точки зрения являются материалы, проявляющие магнитоэлектрические свойства при комнатной температуре, например, материалы на основе феррита висмута BiFeO3, имеющего температуру дипольного упорядочения ~1100 К и антиферромагнитное упорядочение при ~640 К [4, 5]. Однако широкому практическому использованию BiFeO3 и твердых растворов на его основе препятствует низкий уровень магнитоэлектрических взаимодействий, обусловленный существованием пространственно-модулированной спиновой структуры циклоидного типа. Анализ литературных данных показал, что разрушение пространственно-модулированной структуры и улучшение магнитных и электрических свойств BiFeO3 достигается путем

незначительного замещения либо ионов Bi3+ ионами редкоземельных (La3+, Nd3+, Sm3+, Gd3+, Pr3+, Eu3+, Dy3+, Y3+)[6-9] или щелочноземельных элементов

(Ca2+, Sr2+, Pb2+, Ba2+) [10, 11], либо ионов Fe3+ сегнетоактивными ионами Nb5+, Ti4+ [11].

Целью настоящей работы являлось установление закономерностей влияния изовалентного замещения ионов Bi3+ в BiFeO3 ионами Sm3+ и эквивалентного количества ионов железа Fe3+ ионами Со3+ на кристаллическую структуру и магнитные свойства образующихся твердых растворов Bi1-xSmxFe1-

xCoxO3.

Синтез поликристаллических образцов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 (x = 0, 0,03;

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 0,95; 1,0) осуществлен методом твердофазных реакций из оксидов Bi2O3, Fe2O3, Sm2O3 и Co3O4. Порошки исходных соединений, взятых в заданных молярных соотношениях, смешивали и мололи в течение 30 мин в планетарной мельнице с добавлением этанола. Полученную шихту с добавлением этанола прессовали под давлением 50– 75 МПа в таблетки диаметром 25 мм и высотой 5–7 мм и затем обжигали при 800оС на воздухе в течение 8 ч. После предварительного обжига таблетки дробили, перемалывали, прессовали в бруски длиной 30 мм и сечением 5×5 мм2. Установлено [12], что твердофазным, золь-гель и другими методами трудно

165

получить однофазные образцы BiFeO3, и в большинстве случаев в них содержатся в небольшом количестве примеси фаз ферритов Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9, присутствие которых искажает получаемые результаты. В связи с этим в настоящей работе зависимости от состава условия синтеза образцов на воздухе варьировались в широких пределах: Т = (850 – 1250)оС и длительность обжига от 30 мин до 2 ч. При этом, чем больше ионов висмута замещено ионами редкоземельного элемента, тем выше была температура синтеза.

Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCED с использованием CuКα-излучения. Параметры кристаллической структуры ферритов-кобальтитов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 определяли при помощи рентгеноструктурного табличного процессора RTP и данных картотеки международного центра дифракционных данных (ICDD JCPDS).

Удельную намагниченность (σуд) и удельную магнитную восприимчивость

(χуд) твердых растворов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 измеряли методом Фарадея в магнитном поле H = 8,6 кЭ в интервале температур 77–1000 К на установке

лаборатории физики магнитных материалов ГО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению».

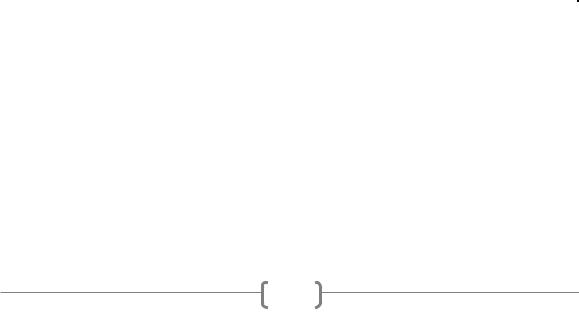

Анализ рентгенограмм образцов системы (1–х)BiFeO3 – хSmCoO3 (рисунок 1), показал, что в данной системе образуется непрерывный ряд твердых растворов со структурой перовскита, но с различным типом искажения структуры.

х = 0 (1); 0,03 (2); 0,05 (3); 0,1 (4); 0,25 (5); 0,5 (6); 0,75 (7); 0,9 (8); 0,95 (9); 1,0 (10)

* – Bi25FeO39, – СоFe2O4

Рисунок 1. Рентгеновские дифрактограммы образцов ферритов-кобальтитов висмутасамария Bi1–xSmxFe1–xCoxO3 при различных значениях х

Кристаллическая структура BiFeO3 характеризуется ромбоэдрически искаженной перовскитовой ячейкой с параметрами а = 3,962 Ǻ и α = 89о433′

166

(пр.гр. R3c), которые хорошо согласуются с литературными данными [5]. При увеличении степени замещения ионов Fe3+ ионами Co3+ и ионов Bi3+ ионами Sm3+ до 0,1 наблюдается постепенный концентрационный переход от ромбоэдрически искаженной структуры перовскита BiFeO3 к орторомбически искаженной структуре перовскита, которую имеют твердые растворы Bi1- xSmxFe1-xCoxO3 с 0,1 ≤ х < 1,0 (рисунок 1). Это видно из анализа рентгеновских дифрактограмм образцов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 со значениями 0 ≤ х ≤ 0,1, на которых при увеличении степени замещения х до 0,2 наблюдается постепенное слияние двух близко расположенных рентгеновских пиков в области углов (2θ) 32; 39; 51; 57; 67; 76° в один деформированный несимметричный пик. При этом увеличение степени замещения х до 0,1 приводит к постепенному уменьшению параметра а кристаллической решетки: от величины 3,962 Å для BiFeO3 до

3,945 Å для твердого раствора Bi0,9Sm0,1Fe0,9Co0,1O3. Результаты рентгенофазового анализа, проведенного в работе [6] для поликристаллических

образцов Bi1–xSmxFeO3, показали, что состав c х = 0,1 характеризовался ромбоэдрической структурой с параметрами а ≈ 5,5665 Å и с ≈ 13,7974 Å, а состав с х = 0,2 имел орторомбическую ячейку с а ≈ 5,6214 Å, b ≈ 7,8077 Å и с ≈ 5,4371 Å. Это свидетельствует о том, что подчеркивает, что и для системы Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 чистая полярная (R3c) фаза устойчива при х < 0,1. Образцы

(х = 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 0,95; 1,0) имеют орторомбическое искажение элементарной ячейки перовскита.

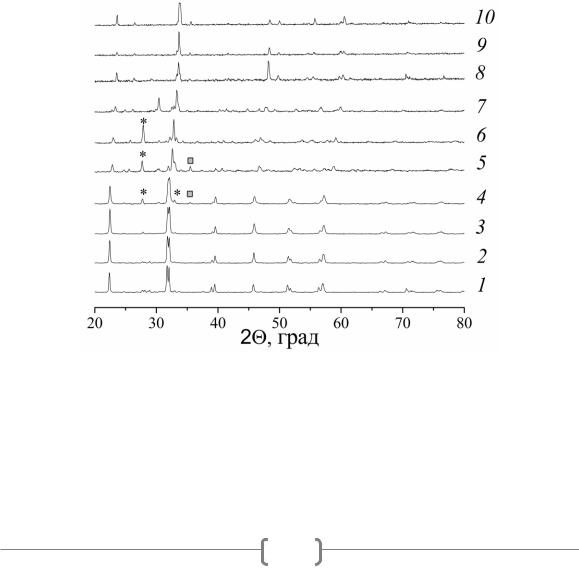

Экспериментально полученные зависимости удельной намагниченности (σуд) исследованных образцов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 приведены на рисунке 2.

х = 0 (1); 0,03 (2); 0,05 (3); 0,1 (4); 0,25 (5); 0,5 (6); 0,75 (7); 0,9 (8); 0,95 (9); 1,0 (10)

Рисунок 2. Температурные зависимости удельной намагниченности (ζуд) образцов Bi1- xSmxFe1-xCoxO3 при различных значениях х

Из рисунка 2 видно, что при увеличении степени замещения х от 0,03 до 0,25 происходит значительное увеличение σуд образцов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3. Анализ рентгенограмм твердых растров Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 с х = 0,03 и 0,05

167

показал, что примесная фаза CoFe2O4 отсутствует, не обнаружено также наличия примесей Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39. Следовательно, можно предположить, что даже незначительное замещение (~3%) ионов Bi3+, Fe3+ в BiFeO3 ионами Sm3+ и Co3+ приводит к переходу антиферромагнитного упорядочения в слабоферромагнитное, т.е. происходит разрушение пространственномодулированной структуры циклоидного типа. На рентгенограммах образцов

Bi0,9Sm0,1Fe0,9Co0,1O3 и Bi0,75Sm0,25Fe0,75Co0,25O3 присутствует рентгеновский пик

самого интенсивного |

рефлекса феррита |

кобальта |

CoFe2O4 |

(2Θ = 35,43º, |

|

d = 2,53144 Å [13]), |

для которого |

температура Кюри (Тс) |

и удельная |

||

намагниченность насыщения (σs) |

при |

0 К равны |

793 К и |

90 Гс∙см3/г |

|

соответственно [13], что сильно затрудняет интерпретацию магнитных свойств этих твердых растворов. Такое увеличение намагниченности для образцов Bi1- xSmxFe1-xCoxO3 (0,03 ≤ х ≤ 0,25) может являться также следствием структурного искажения при введении ионов самария с меньшим ионным радиусом (rSm3+ = 0,97 Å), чем ионов висмута (rBi3+ = 1,20 Å) [14], которое эффективно разрушает спиральную пространственно-модулированную структуру феррита висмута. Подобное поведение наблюдалось и для твердого

раствора Bi0,85La0,1Ho0,05FeO3 [7]. В работе [6] авторы предполагают, что замещение ионов в А-подрешетке перовскита АВО3 приводит к постепенному

подавлению пространственно-модулированной структуры в пределах пространственной группы R3c, однако полное ее разрушение имеет место только после регулируемого путем изменения состава перехода в орторомбическую структуру, что наблюдается и в нашем случае.

Вид температурной зависимости удельной намагниченности твердых растворов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 (0,75 ≤ х ≤ 1,0) свидетельствует о парамагнитном состоянии образцов. Твердый раствор Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 со степенью замещения х = 0,5 является в магнитном отношении двухфазным и содержит как парамагнитные, так и ферримагнитные фазы, о чем свидетельствует кривая зависимости σуд = f(T). Такое поведение может иметь место в поликристаллических образцах из-за наличия отклонений от стехиометрии вследствие потери кислорода, приводящее к увеличению концентрации ионов Fe2+, Со2+. Наличие разновалентных ионов Fe2+, Fe3+, Со2+, Со3+ приводит к появлению нескомпенсированного магнитного момента различных подрешеток, в результате чего наблюдается спонтанная намагниченность.

Таким образом, установлено, что в системе (1–х)BiFeO3 − хSmCoO3 образуется непрерывный ряд твердых растворов Bi1-xSmxFe1-xCoxO3 как со структурой ромбоэдрически искаженного (0≤х≤0,05), так и орторомбически искаженного (0,1≤х≤1,0) перовскита. Установлено, что даже незначительное замещение ионов Bi3+, Fe3+ в BiFeO3 ионами Sm3+ и Co3+ приводит к разрушению пространственно-модулированной структуры циклоидного типа и переходу из антиферромагнитного упорядочения в состояние слабого ферромагнетизма.

168

Литературные источники

1.Physics and Applications of Bismuth Ferrite / G. Catalan, J. F. Scott // Advanced Materials . – 2009. – №21. – P. 2463–2485.

2.Магнитоэлектрические материалы и мультиферроики / А.П. Пятаков, А.К. Звездин // УФН. – 2012. – Т.182, №6. – С. 593 – 620.

3.On the room temperature multiferroic BiFeO3: magnetic, dielectric and thermal properties / J. Lu et al. // The European Physical Journal B. – 2010 (75). – P. 451–460.

4.. Слабый ферромагнетизм в мультиферроиках на основе BiFeO3 / И.О. Троянчук [и др.] // Письма в ЖЭТФ. – 2009. – Т.89, вып. 4. – С. 204 – 208.

5.Локальные состояния железа в мультиферроиках Bi1−xLax FeO3/ В.С. Покатилов, В.В. Покатилов, А.С. Сигов // Физика твердого тела. – 2009. – Т.51, №3. – С. 518 – 524.

6.Effect of Sm substitution on ferroelectric and magnetic properties of BiFeO3 / V.A. Khomchenko et al.// Scripta Materialia. – 2010 (62). – P. 238–241.

7.Multiferroic and magnetoelectric properties of single-phase Bi0.85La0.1Ho0.05FeO3 ceramics / Xingquan Zhang et al// Journal of Alloys and Compounds. – 2011 (509). – P.5908–5912.

8.Reorientation of magnetic dipoles at the antiferroelectric-paraelectric phase transition of BixNd1–xFeO3

(0.15 ≤ x ≤ 0.25) / I. Levin et al. // Physical Review B. − 2010. − V. 81. − P. 020103-1–020103-4.

9.Получение и магнитные свойства мультиферроиков RexBi1–xFeO3 (Re = La, Nd, Gd) / А.Ф. Ревинский и др. // Актуальные проблемы физики твердого тела: сб. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 18–21 окт. 2011 г.: в 3 т. / А.Н. Вараксин; редкол.: Н.М. Олехнович (пред.) [и др.]. – Минск, 2011. – Т.2. − С.10–12.

10.Кристаллическая структура и свойства твердых растворов Bi1-xCaxFeO3-d / О.А. Новицкий [и др.] // Весцi БДПУ. – 2008. - №3, сер. 3. – С.7 – 11.

11.Enhanced ferroelectric, magnetic and magnetoelectric properties of Bi1−xCaxFe1−xTixO3 solid solutions / D.V. Karpinsky et al. // Solid State Communications. −2011 (151). – P. 536–540

12.BiFeO3: A Review on Synthesis, Doping and Crystal Structure / J. Silva et al. // Integrated Ferroelectrics. −2011 (126). – P.47–59.

13.Смит Я. Ферриты / Я. Смит, Х. Вейн. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962. –

504с.

14.Шаскольская, М.П. Кристаллография / М.П. Шаскольская. – М.: Высшая школа, 1976. – 391с.

Zatsiupa A.A.

CRYSTAL STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS OF

SYSTEM BiFeO3 - SmCoO3

Belarusian state technological university (BSTU), Minsk

Summary

In this paper for the first time synthesis of the solid solutions of (1−х)BiFeO3 – хSmCoO3 system is carried out as well as their crystal structure and magnetic properties were investigated. It is found that in the above system a continuous series of the solid solutions having rhombohedrally distorted (at 0≤х≤0,05) or orthorhombically distorted (at 0,1≤х≤1,0) perovskite structure are formed. It is shown that even insignificant substitution of Bi3+, Fe3+ ions in BiFeO3 by Sm3+ and Co3+ ions leads to the destruction of the spatially-modulated structure of cycloidal type and to the transition from antiferromagnetic ordering to weak ferromagnetic state.

169

УДК 621.785.36+537.621.4+546.73+54.165

Кандидатова И.Н., Башкиров Л.А., Петров Г.С.

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Gd1-xLaxInO3

Белорусский государственный технологический университет, Минск

Особое место среди современных перспективных материалов занимают соединения оксидов редкоземельных и других металлов со структурой перовскита, которые широко используются в электронной и химической промышленности [1–3]. В частности, твердые растворы алюминатов, скандатов, галлатов, индатов лантана и других редкоземельных элементов (Ln) со структурой перовскита (LnMO3, M – Al, Sc, Ga, In) являются перспективными материалами для изготовления активных элементов лазерной техники [4–6]. Индаты, содержащие редкоземельные ионы, также являются хорошими фото- и катодолюминофорами [7, 8], которые могут быть использованы при создании светодиодов белого света. К их достоинствам, помимо возможности возбуждения излучением видимого либо ближнего УФдиапазона, относится также стабильность во влажной атмосфере [8, 9].

Цель настоящей работы – синтезировать образцы твердых растворов индатов гадолиния-лантана Gd1-хLaxInO3 (х = 0,0 – 1,0) и исследовать их кристаллическую структуру.

Индаты гадолиния-лантана Gd1-хLaxInO3 (х = 0,0 – 1,0) получали керамическим методом из оксидов индия, гадолиния, лантана. Все реактивы имели квалификацию «х.ч.». Порошки исходных соединений, взятые в заданных молярных соотношениях, смешивали и мололи в планетарной мельнице «Pulverizette 6» с добавлением этанола. Полученную шихту с добавлением этанола прессовали под давлением 50 – 75 МПа в таблетки диаметром 25 мм и высотой 5 – 7 мм и затем отжигали при 1523 К на воздухе в течение 5 ч. После предварительного обжига таблетки дробили, перемалывали, прессовали в бруски длиной 30 мм и сечением 5 5 мм2, которые отжигали при температуре 1523 К на воздухе в течение 5 ч. Образцы 0 ≤ х ≤ 0,6 дополнительно отжигали на воздухе при температуре 1773 К на

воздухе в течение 2 ч. |

|

|

|

Рентгеновские |

дифрактограммы |

получали на |

дифрактометре |

D8 ADVANCED с |

использованием |

CuK -излучения. |

Параметры |

кристаллической структуры исследованных индатов и их твердых растворов определяли при помощи рентгеноструктурного табличного процессора RTP и данных картотеки международного центра дифракционных данных (ICDD

JCPDS).

Инфракрасные спектры синтезированных соединений записывали в интервале волновых чисел 350 – 900 см-1 на ИК-Фурье спектрометре NEXUS фирмы THERMO NICOLET. Термическое расширение керамических образцов исследовали на воздухе в интервале температур 300 – 1100 К при помощи вертикального кварцевого дилатометра с индикатором микронным ИГМ (цена

170