- •Содержание

- •Глава 4. Развитие конкурентных преимуществ

- •Глава1. Конкуренция и конкурентные преимущества

- •1.1. Формы и теоретические модели конкуренции

- •1.1.1. Конкуренция и конкуренты

- •1.1.2. Ценовая и неценовая конкуренция

- •1.1.3. Эволюция теоретических взглядов на конкуренцию

- •1.1.5. Модель монополистической конкуренции

- •1.1.6. Модель олигополистической конкуренции

- •1.1.7. Модель чистой монополии

- •1.1.8. Направления современных исследований проблем конкуренции

- •1.2. Развитие конкуренции на российском рынке

- •1.2.1. Объективные предпосылки усиления конкуренции

- •1.2.2. Государственное регулирование конкурентных отношений

- •1.2.3. Проблемы развития конкуренции на отраслевых рынках

- •Товарных рынках

- •Конкуренцию

- •1.3. Конкурентные преимущества

- •1.3.1. Понятие конкурентного преимущества

- •1.3.2. Виды конкурентных преимуществ

- •1.3.3. Среда, формирующая конкурентные преимущества

- •1.3.4. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность

- •1.3.5. Технологический подход к формированию конкурентных преимуществ

- •Глава 2. Поиск конкурентных преимуществ

- •2.1. Локализация поиска

- •2.1.1. Определение географических границ рынка

- •2.1.2. Формирование списка конкурентов

- •2.1.3. Диагностика целей и намерений конкурентов

- •2.2.1. Замеры емкости рынка

- •2.2.2. Расчет рыночных долей

- •2.2.3. Факторный анализ рыночных долей

- •2.3. Анализ причин и условий возникновения конкурентных преимуществ

- •2.3.1. Сравнительный анализ товарного предложения

- •2.3.2. Сопоставление практики ценообразования и динамики цен

- •2.3.3. Анализ организации сбытовой сети и используемых средств стимулирования продаж

- •2.3.4. Оценка финансовой стабильности

- •2.3.5. Построение конкурентной карты рынка и систематизация конкурентных преимуществ

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 3. Разработка и реализация стратегии конкуренции

- •3.1. Стратегические приоритеты в условиях усиления конкуренции

- •3.1.1. Преодоление штампов и стереотипов

- •3.1.2. Базовые стратегии конкуренции и конкурентные преимущества

- •3.2. Стратегия снижения себестоимости продукции

- •3.2.1. Поиск экономичных способов удовлетворения спроса на товары широкого потребления

- •3.2.2. «Игра на понижение цен» в условиях эластичного спроса

- •Процентное изменение цены

- •3.2.3. Особенности ценовых стратегий вытеснения конкурентов. «Ценовые войны»

- •3.2.4. Практика «ценовых войн» на рынке продовольственных товаров

- •3.2.5. Проблемы оптимизации объемов производства и сбыта

- •3.3. Стратегия дифференциации продукции

- •3.3.1. Ориентация на требования и возможности специфических групп потребителей

- •3.3.2. Приоритеты управления товарным ассортиментом

- •Модификации продукции

- •3.3.3. Повышение цен в условиях неэластичного спроса

- •3.3.4. Позаказная система и ее реализация в автомобильном бизнесе

- •3.3.5. «Автоматическое» расширение ассортимента

- •3.4.2. Вложенное сегментирование для поиска рыночной ниши: рынок средств связи

- •3.4.3. Ценовое сегментирование рынка часов, авторучек, зажигалок

- •3.5. Стратегия внедрения новшеств

- •3.5.1. Степень новизны товаров и преимущества монопольного предложения

- •3.5.2. Коммерциализация новшеств

- •3.5.3. «Снятие сливок» и монопольное установление цен

- •3.6. Стратегия немедленного реагирования на потребности рынка

- •3.6.1. Минимизация временного лага между появлением спроса и его удовлетворением

- •3.6.2. Задача mob и маневренность торгового бизнеса

- •3.7. Комплексное использование конкурентных преимуществ

- •3.7.1. Проблема совместимости базовых стратегий конкуренции

- •3.7.2. Диверсификация как основа комплексного использования конкурентных преимуществ

- •3.7.3. Переход от сегментации производства к групповой сегментации товаров

- •3.7.4. Внедрение элементов гибких производственных систем

- •3.7.5. Организация автономных рабочих групп

- •3.8. Рекламная поддержка стратегии конкуренции

- •3.8.1. Формирование бюджета рекламы в соответствии с базовой стратегией конкуренции

- •3.8.2. Учет стратегии конкуренции при построении структуры рекламной службы

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 4. Развитие конкурентных преимуществ в различных рыночных ситуациях

- •4.1. Динамика рынка и конкурентные преимущества

- •4.1.1. Новый быстрорастущий рынок

- •4.1.2. Рынок в период замедления роста

- •4.1.3. Рынок в период застоя

- •4.2. Структура конкурентной среды и конкурентные преимущества

- •4.2.1. Отсутствие явных лидеров

- •4.2.2. Доминирование нескольких компаний

- •4.2.3. Наличие монопольного давления на рынок

- •4.3. Конкурентная позиция и конкурентные преимущества

- •4.3.1. Аутсайдер рынка

- •4.3.3. Фирма с сильной конкурентной позицией

- •4.3.4. Лидер рынка

- •4.4. Развитие конкурентных преимуществ в автомобильном бизнесе

- •4.4.1. Сокращение периода разработки нового автомобиля

- •4.4.2. Рационализация поставки комплектующих изделий

- •4.4.3. Усиление контроля и регулирование товарных потоков в сети реализации автомобилей

- •4.4.4. Развитие организационных структур в условиях усиления конкуренции

- •Автомобилей с маркой Toyota

- •Продолжение рис. 4,6.

- •Рекомендуемая литература

- •Глава 5. Особенности формирования конкурентных преимуществ в индустрии услуг

- •5.1. Специфические факторы, усиливающие конкуренцию в сфере услуг

- •5.1.1. Либерализация государственного регулирования сферы услуг

- •5.1.2. Инициативы гатс

- •5.1.3. Технологическая революция в обслуживании

- •5.1.4. «Захват» франчайзингом и лизингом традиционных сфер бизнеса

- •5.2. Особенности конкурентных преимуществ

- •5.2.1. Классификации услуг

- •5.2.2. Конкурентные преимущества сервисных продуктов

- •5.2.3. Приоритеты управления спросом

- •5.3. Технологии формирования стратегических конкурентных преимуществ в индустрии услуг

- •3. Установка высоких стандартов качества обслуживания

- •5.3.2. Формирование инновационных стратегий

- •5.3.3. Формирование имиджевых стратегий

- •Источники

- •Рекомендуемая литература

- •Сведения об авторах

1.1.7. Модель чистой монополии

Крайним проявлением несовершенной конкуренции является чистая монополия, при которой на рынке существует одна компания, реализующая уникальную продукцию, не имеющую эффективных заменителей, вследствие чего эта компания может оказывать давление на потребителей при установлении цены.

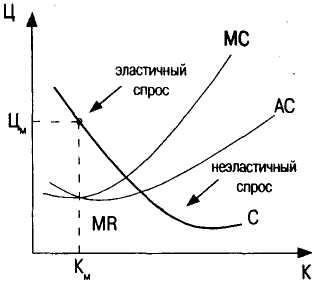

Поскольку монополист действует на рынке один, кривая спроса для него совпадает с кривой совокупного спроса для всего рынка. В связи с тем, что последняя имеет отрицательный наклон, монополия отказывается принимать цену как данность (в отличие от рынка чистой конкуренции), а пытается выбрать для себя наиболее удачное соотношение комбинации «цена - количество» (Цм и KJ, максимизирующее прибыль (рис. 1.4).

В краткосрочном периоде (рис. 1.4, а) монополия имеет потери, так как ряд потенциальных преимуществ маркетинга остается нереализованным. Однако существуют и некоторые позитивные моменты деятельности монополии. Опасаясь появления на рынке конкурентов и товаров-заменителей, монополист вынужден стимулировать развитие базовых технологий как с целью минимизации издержек, так и для разработки новых, более совершенных товаров. Кроме того, экономия на масштабах производства может перевесить (с точки зрения экономической эффективности) целесообразность создания условий для конкуренции.

По-иному ведет себя монополия в долгосрочном периоде (рис. 1.4, б). Она добивается использования всей возможной экономии от масштабов производства. Однако потребители не получают всех преимуществ от низких издержек монополиста, так как монопольная цена (Ц,,), как правило, значительно превышает уровень средних совокупных (АС) и предельных (МС) издержек.

Более того, если отсутствует угроза появления конкурентов, монополия, начиная с точки долгосрочного равновесия, может увеличивать прибыль засчет «движения» по кривой спроса вверх, увеличивая цену и уменьшая выпуск. Но, как известно, при высоких ценах спрос более эластичен по цене. Поэтому последний вскоре упадет до цены долгосрочного равновесия.

Иногда, вместо того чтобы устанавливать цену на уровне, дающем возможность получать максимальную прибыль в краткосрочном периоде, монополист может назначить несколько меньшую цену. В такой ситуации прибыль будет умеренна по размерам, но тогда рынок станет менее привлекательным для потенциальных конкурентов. Лимитирующее ценообразование применяется, в случае, если монополист имеет серьезные преимущества перед потенциальными конкурентами по удельным издержкам и ограничивает краткосрочную прибыль исключительно с целью затруднения входа на рынок.

Представленные положения строились на том, что монополист реализует свои товары всем потребителям по одной цене. На практике же часто применяется ценовая дискриминация в отношении сегментов рынка с различной эластичностью спроса по цене. Более высокие цены устанавливаются для сегментов с неэластичным спросом, менее высокие - для сегментов рынка с эластичным спросом. Ценовая дискриминация позволяет извлекать дополнительный доход, который не связан с различием в издержках из-за индивидуального подхода к различным потребителям.

Проф. А. Харбеджер при анализе потерь от присутствия монополий в обрабатывающей промышленности США при ряде упрощений предложил приближенную формулу для оценки издержек монополии (W):

W = 0,5xАЦxAK,

где ДЦ (ДК) - увеличение цен (уменьшение объема производства) при монопольной власти.

Такая оценка является условной. Но выраженная в денежном эквиваленте и взятая по отношению к ВВП, она наглядно демонстрирует реальные потери общества от ограничения конкуренции. Вместе с тем нельзя говорить и об исключительной неэффективности ограничения конкуренции. Монополия может приносить и определенные социально-экономические выгоды: снижение удельных издержек за счет экономии на масштабе производства, технологический прогресс за счет высокой степени концентрации ресурсов, эффективную реализацию интересов общества в отраслях, где нецелесообразно стимулирование конкуренции.

В целом же анализ представленных моделей подтверждает негативное влияние монополизации рынков на развитие экономики. Во-первых, нарушаются основные права конечных потребителей, так как они вынуждены приобретать товары по завышенным ценам при искусственно заниженном предложении; во-вторых, чрезмерная концентрация производства подавляет развитие предпринимательства, вследствие чего механизм чистой конкуренции действует с меньшей эффективностью; в-третьих, монополизация приводит к структурным диспропорциям в развитии рынка.

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что представленные теоретические модели, безусловно, требуют дальнейшего развития и уточнения. Чем ближе реальная рыночная структура к конкретной модели, тем заметнее будут в ней проявляться описанные механизмы конкуренции. Однако это не означает, что с помощью изложенных четырех моделей конкуренции можно описать все многообразие сложного и противоречивого состояния реальных рынков. О преимуществах и недостатках моделей конкуренции необходимо судить в первую очередь с точки зрения конкретного исторического этапа развития рыночных отношений, экономических особенностей рынка и опыта конкуренции. И в этом смысле современная экономическая наука значительно дополнила полученные теоретические результаты.