- •Министерство высшего образования и науки

- •Предисловие

- •Глава I. Методы изучения агрофизических и водных

- •1. Определение агрегатного состава и водопрочности почвы

- •Степень структурности почвы по с.И. Долгову и п.У. Бахтину

- •Определение структурного состава почвы

- •2. Оценка структурного состояния почвы по результатам сухого и мокрого просеивания [12]

- •3. Оценка водопрочности агрегатов почвы методом качания сит (по и.М. Бакшееву)

- •4. Результаты анализа водопрочности почвы

- •2. Определение устойчивости почвы против ветровой эрозии.

- •5. Пороговые скорости ветра на высоте 0-15 см, (по а.И.Бараеву и э.Ф.Госсену [3])

- •6. Шкала оценки ветроустойчивости почвы

- •9. Классификация почв по степени эродированности

- •7. Значение коэффициентов эродируемости почв.

- •8. Классификация почв по степени развеваемости

- •9. Классификация почв по степени эродированности

- •3. Плотность почвы и ее определение

- •10. Оценка уплотненности почвы по величине объемной массы (г/см3)

- •4. Определение строения пахотного слоя почвы

- •5. Водные свойства почвы и методы их определения

- •11. Количество воды, необходимое для прорастания семян основных культур

- •12. Величина коэффициента роста (кр) по зонам увлажнения (по д.И.Шашко [27])

- •13. Шкала биологической продуктивности по условиям климата (по д.М.Шашко [27])

- •14. Категории, формы почвенной влаги и почвенно-гидрологические

- •Максимальная гигроскопичность

- •15. Максимальная гигроскопичность почв разного механического состава по с.И.Долгову [7]

- •Влажность устойчивого завядания растений

- •16.Влажность устойчивого завядания различных по механическому составу почв по с.А. Вериго и л.А. Разумовой [4]

- •Влажность разрыва капиллярной связи (врк)

- •Наименьшая влагоемкость (по п.С.Коссовичу)

- •Предельно полевая влагоемкость

- •Определение влажности почвы

- •7. Шкала оценки запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы [4]

- •Выполнение заданий

- •3.Определение ожидаемых запасов влаги в метровом слое почвы к началу наступления физической спелости.

- •4.Определение суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления:

- •5.Определение потребности растений яровой пшеницы в воде и влагообеспеченности.

- •6. Действительно возможный урожай культуры (дву) исходя из влагообеспеченности определяется по формуле:

- •8. Номера заданий для выполнения лабораторных работ по водным свойствам почвы

- •19. Исходные данные для выполнения заданий по водным свойствам почвы

- •Глава II. Сорные растения и меры борьбы с ними

- •Вред от сорняков и их биологическая особенность

- •Классификация сорных растений и характеристика их наиболее распространенных представителей

- •3. Методы учета и картирования засоренности сельскохозяйственных угодий

- •Определение запасов семян и вегетативных органов размножения сорных растений в почве.

- •Форма 6

- •20. Оценка засоренности почвы семенами сорняков

- •Определение запасов семян сорных растений в органических удобрениях

- •21. Шкала оценки органических удобрений по запасам всхожих семян сорняков

- •Учет вегетирующих сорняков

- •Ведомость глазомерного учета сорняков

- •Область _________________________________________________________

- •Район ___________________________________________________________

- •Хозяйство _______________________________________________________

- •22. Шкала глазомерной оценки засоренности полей

- •Количественный метод учета засоренности полей

- •Форма 9

- •23. Оценка засоренности сельскохозяйственных угодий

- •Количественно - весовой метод учета засоренности полей

- •Форма 11

- •Методика составления карты засоренности полей

- •4. Меры борьбы с сорной растительностью

- •24. Трудноотделимые семена сорняков в посевном материале различных культур

- •Истребительные меры борьбы

- •Характеристика наиболее распространенных гербицидов

- •25. Норма расхода водного раствора гербицидов, л/га

- •26. Номера сорняков для описания мер борьбы

- •27. Сорные растения для описания мер борьбы

- •Форма 8 Разработка агротехнических и химических мер борьбы с сорняками.

- •Вопросы для самостоятельной подготовки

- •Глава III. Севообороты

- •Общие понятия и характеристика основных предшественников

- •28. Предшественники основных сельскохозяйственных культур

- •29. Оценка предшественников для основных полевых культур Северного Казахстана

- •Принципы построения схем севооборотов и их классификация

- •30. Классификация севооборотов

- •Севообороты, рекомендованные для различных зон

- •31. Размещение культур и пара в пятипольном почвозащитном севообороте

- •Методика составления схем севооборотов, планов перехода и ротационных таблиц

- •32. Структура использования пашни

- •33. Группировка культур и их удельный вес в % от севооборотной площади

- •34. Формирование полей

- •35. Исходные данные для составления зерновых и технических севооборотов

- •36. Исходные данные для составления кормовых и зерно-кормовых севооборотов

- •38. Исходные данные по истории полей для составления планов перехода к севооборотам

- •39. Ротационная таблица

- •Оценка севооборотов

- •Глава IV. Обработка почвы Задание:

- •Задачи и технологические операции обработки почвы

- •2. Приемы и орудия обработки почвы

- •3. Принципы минимализации обработки почвы

- •4. Разработка осенней и предпосевной обработки почвы

- •40. Исходные данные для разработки осенней и предпосевной обработки почвы

- •41. Шифры заданий по осенней и предпосевной обработке почвы

- •Форма 14 Осенняя и весенняя предпосевная обработка почв

- •42. Варианты осенней и весенней обработки почвы

- •5. Разработка технологии обработки пара

- •43. Исходные данные для составления технологии обработки паров

- •44. Шифры исходных данных для составления технологии обработки пара

Глава II. Сорные растения и меры борьбы с ними

Задание:

Ознакомиться с биологическими группами сорняков и их представителями.

Научиться распознавать сорняки по гербарию и семенам.

Овладеть методикой учета и картирования засоренности полей.

Рассчитать норму расхода рабочего раствора для наземного способа опрыскивания.

Разработать агротехнические и химические меры борьбы с сорняками.

Вред от сорняков и их биологическая особенность

Сорными называются растения, которые не возделываются человеком, но, произрастая на сельскохозяйственных угодьях, угнетают рост и развитие культурных растений и снижают качество продукции. Вред, наносимый сорняками сельскому хозяйству, многосторонен. Развивая мощную корневую систему, сорняки перехватывают влагу и питательные вещества, затеняют культурные растения и тем самым замедляют ассимиляционные процессы, задерживают их вегетацию; снижая температуру почвы, ослабляют микробиологическую деятельность. На засоренных полях снижается полевая всхожесть семян культурных растений, затрудняется проведение полевых работ, снижается их качество.

Вьющиеся сорняки обвивают стебли культурных растений, вызывая их полегание, что приводит к большим потерям урожая при уборке. Сорняки требуют дополнительных затрат на сушку и очистку зерна, обработку почвы, уход за посевами, внесение удобрений и гербицидов. Имеется целый ряд сорных растений, придающих продуктам неприятный вкус и запах, вызывающих отравление людей и животных. Некоторые сорняки, присасываясь к культурным растениям, истощают их, а иногда приводят к гибели. Сорная растительность является очагом распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Таким образом, комплексная целенаправленная борьба с засоренностью посевов является важным резервом повышения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества продукции.

При разработке и практическом применении мер борьбы с сорной флорой необходимо учитывать их биологические особенности. К ним относятся:

а). Высокая плодовитость: одно хорошо развитое растение ширицы запрокинутой может дать до 500, курая до 200, мари белой до 100 тысяч семян. По семенной продуктивности все малолетние сорняки делятся на 3 группы. К первой группе относятся сорные растения, которые образуют в среднем от 50 до 600, максимум до 15 тысяч семян. Это куколь обыкновенный, щетинник сизый, редька дикая, горец вьюнковый и др. По высоте они являются растениями среднего яруса. Вторую группу составляют сорняки, дающие в среднем от 600 до 1500 семян с максимальной продуктивностью до 100 тысяч семян. К ним относятся ярутка полевая, горчица полевая, пастушья сумка, икотник серый и др. В третью группу входят сорные растения, средняя плодовитость которых составляет от 1,5 до 5 тыс. семян, а максимальная до 1 млн. семян. Сюда входят белена черная, марь белая, щирица запрокинутая, мелколепестник канадский и др.

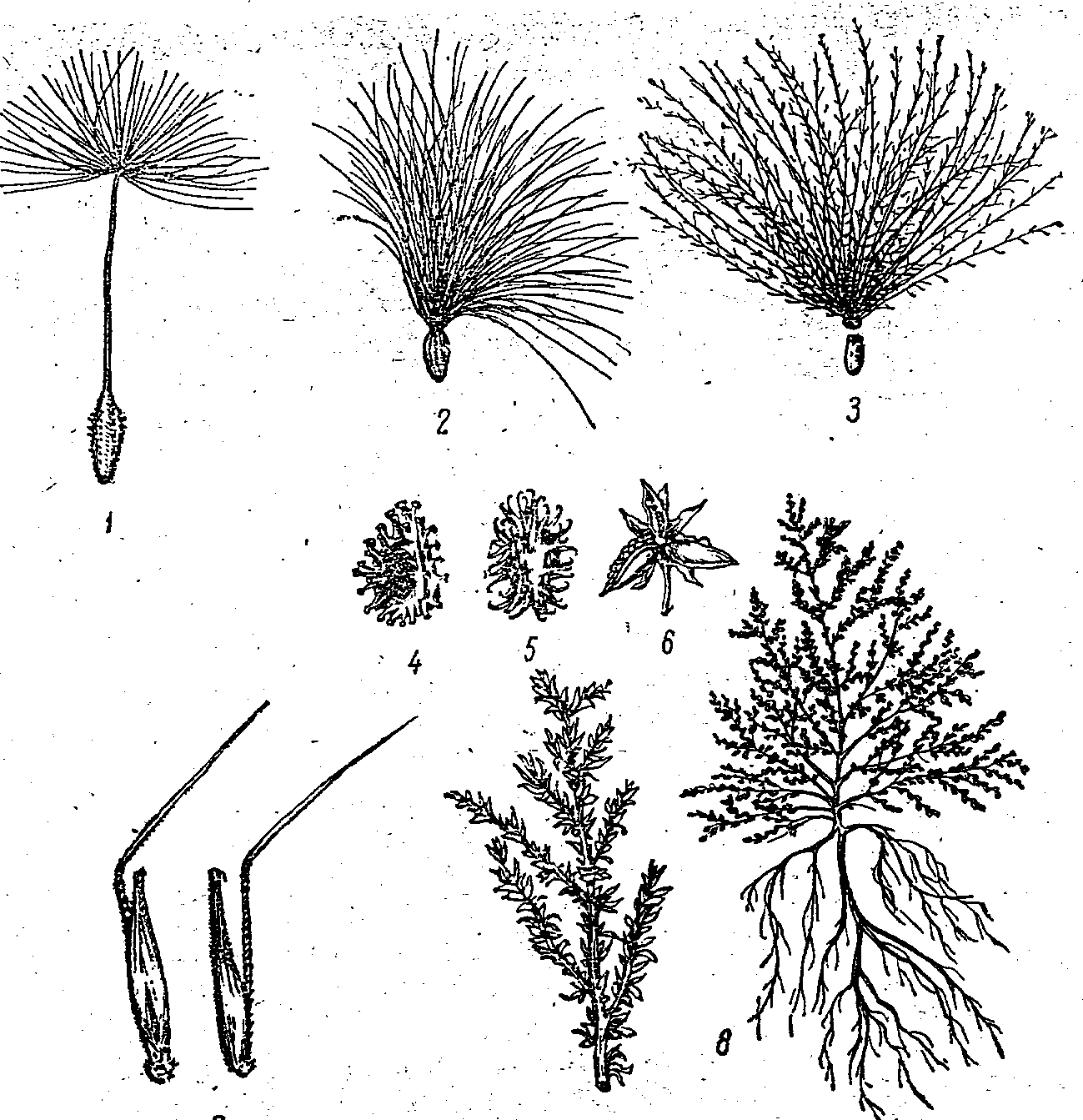

б). Наличие у семян различных приспособлений позволяет им распространяться на значительные расстояния (рис. 13)

Семена снабжены

липучками:

1 – одуванчика; 2

– осота;

3 – бодяка;

семена снабжены

цепляющимися приспособлениями: 4 –

репяшка; 5 – орешка-липучки;

семена с

раскрывающейся коробочкой:

6 – фиалки полевой;

cемена

самозарывающиеся:

7 – овсюга;

8 – соцветие и

куст курая.

Рис.13. Приспособление семян сорняков для распространения

Например, семена осотов, одуванчика снабжены летучками, с помощью которых они разносятся ветром. Плоды липучки, подмаренника имеют прищепки или колючки, которыми цепляются к животным, человеку, птицам и переносятся в другие места. Некоторые семена, например у овсюга, благодаря наличию раскручивающихся при повышении влажности остей, перемещаются по поверхности или заглубляются в почву. А такие сорняки, как перекати-поле, приобретая шарообразную форму, перекатываются по поверхности почвы, рассеивая семена.

в) Недружное прорастание семян и неравномерное их созревание. Всходы сорняков появляются, начиная с ранней весны и до поздней осени. Этому способствуют различные температурные и световые условия, разная степень увлажненности почвы, разноплодие семян (явление гетерокарии). Такие сорняки, как овсюг обыкновенный, марь белая, герчишка вьюнковая и др. при ранней весне дают всходы в начале мая, а при холодной затяжной весне - во второй половине мая. Всходы более теплолюбивых сорняков (куриное просо, ширица запрокинутая, щетинник сизый) появляются в конце мая - начале июня, а семена озимых сорняков прорастают лишь во второй половине лета. Растянутость сроков прорастания семян объясняется не только различным отношением их к внешним условиям, но и полиморфностью семян. Например, на одном растении мари белой имеются три вида семян: крупные, средние и мелкие. Одни из них (крупные) прорастают в год созревания, другие (средние) - на второй год, а мелкие на третий год и позже.

г) Долговечность семян. Семена некоторых сорняков могут пролежать в почве несколько лет, не теряя всхожести. Например, семена овсюга обыкновенного сохраняют жизнеспособность в течение 4-5 лет, мари белой - 20, горчицы полевой - 7 лет, мокрицы - 10-15 лет. Это свойство семян объясняют наличием покоя. Различают глубокий и вынужденный покой. Первый связан с физиологическим состоянием семени и строением оболочки. Второй обуславливается неблагоприятными внешними условиями (недостатком влаги, воздуха, тепла, света). Разрушение оболочек семян способствует более быстрому выходу их из состояния покоя.

д) Выносливость сорных растений при различных экологических режимах (морозостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость и т.д.).

е) Способность некоторых сорных растений возобновлять рост и развитие после повреждения верхушечной части стебля (регенерация).

ж) Способность сорняков размножаться вегетативными органами (многолетники)

з) Паразитический или полупаразитический образ жизни.