- •Министерство высшего образования и науки

- •Предисловие

- •Глава I. Методы изучения агрофизических и водных

- •1. Определение агрегатного состава и водопрочности почвы

- •Степень структурности почвы по с.И. Долгову и п.У. Бахтину

- •Определение структурного состава почвы

- •2. Оценка структурного состояния почвы по результатам сухого и мокрого просеивания [12]

- •3. Оценка водопрочности агрегатов почвы методом качания сит (по и.М. Бакшееву)

- •4. Результаты анализа водопрочности почвы

- •2. Определение устойчивости почвы против ветровой эрозии.

- •5. Пороговые скорости ветра на высоте 0-15 см, (по а.И.Бараеву и э.Ф.Госсену [3])

- •6. Шкала оценки ветроустойчивости почвы

- •9. Классификация почв по степени эродированности

- •7. Значение коэффициентов эродируемости почв.

- •8. Классификация почв по степени развеваемости

- •9. Классификация почв по степени эродированности

- •3. Плотность почвы и ее определение

- •10. Оценка уплотненности почвы по величине объемной массы (г/см3)

- •4. Определение строения пахотного слоя почвы

- •5. Водные свойства почвы и методы их определения

- •11. Количество воды, необходимое для прорастания семян основных культур

- •12. Величина коэффициента роста (кр) по зонам увлажнения (по д.И.Шашко [27])

- •13. Шкала биологической продуктивности по условиям климата (по д.М.Шашко [27])

- •14. Категории, формы почвенной влаги и почвенно-гидрологические

- •Максимальная гигроскопичность

- •15. Максимальная гигроскопичность почв разного механического состава по с.И.Долгову [7]

- •Влажность устойчивого завядания растений

- •16.Влажность устойчивого завядания различных по механическому составу почв по с.А. Вериго и л.А. Разумовой [4]

- •Влажность разрыва капиллярной связи (врк)

- •Наименьшая влагоемкость (по п.С.Коссовичу)

- •Предельно полевая влагоемкость

- •Определение влажности почвы

- •7. Шкала оценки запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы [4]

- •Выполнение заданий

- •3.Определение ожидаемых запасов влаги в метровом слое почвы к началу наступления физической спелости.

- •4.Определение суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления:

- •5.Определение потребности растений яровой пшеницы в воде и влагообеспеченности.

- •6. Действительно возможный урожай культуры (дву) исходя из влагообеспеченности определяется по формуле:

- •8. Номера заданий для выполнения лабораторных работ по водным свойствам почвы

- •19. Исходные данные для выполнения заданий по водным свойствам почвы

- •Глава II. Сорные растения и меры борьбы с ними

- •Вред от сорняков и их биологическая особенность

- •Классификация сорных растений и характеристика их наиболее распространенных представителей

- •3. Методы учета и картирования засоренности сельскохозяйственных угодий

- •Определение запасов семян и вегетативных органов размножения сорных растений в почве.

- •Форма 6

- •20. Оценка засоренности почвы семенами сорняков

- •Определение запасов семян сорных растений в органических удобрениях

- •21. Шкала оценки органических удобрений по запасам всхожих семян сорняков

- •Учет вегетирующих сорняков

- •Ведомость глазомерного учета сорняков

- •Область _________________________________________________________

- •Район ___________________________________________________________

- •Хозяйство _______________________________________________________

- •22. Шкала глазомерной оценки засоренности полей

- •Количественный метод учета засоренности полей

- •Форма 9

- •23. Оценка засоренности сельскохозяйственных угодий

- •Количественно - весовой метод учета засоренности полей

- •Форма 11

- •Методика составления карты засоренности полей

- •4. Меры борьбы с сорной растительностью

- •24. Трудноотделимые семена сорняков в посевном материале различных культур

- •Истребительные меры борьбы

- •Характеристика наиболее распространенных гербицидов

- •25. Норма расхода водного раствора гербицидов, л/га

- •26. Номера сорняков для описания мер борьбы

- •27. Сорные растения для описания мер борьбы

- •Форма 8 Разработка агротехнических и химических мер борьбы с сорняками.

- •Вопросы для самостоятельной подготовки

- •Глава III. Севообороты

- •Общие понятия и характеристика основных предшественников

- •28. Предшественники основных сельскохозяйственных культур

- •29. Оценка предшественников для основных полевых культур Северного Казахстана

- •Принципы построения схем севооборотов и их классификация

- •30. Классификация севооборотов

- •Севообороты, рекомендованные для различных зон

- •31. Размещение культур и пара в пятипольном почвозащитном севообороте

- •Методика составления схем севооборотов, планов перехода и ротационных таблиц

- •32. Структура использования пашни

- •33. Группировка культур и их удельный вес в % от севооборотной площади

- •34. Формирование полей

- •35. Исходные данные для составления зерновых и технических севооборотов

- •36. Исходные данные для составления кормовых и зерно-кормовых севооборотов

- •38. Исходные данные по истории полей для составления планов перехода к севооборотам

- •39. Ротационная таблица

- •Оценка севооборотов

- •Глава IV. Обработка почвы Задание:

- •Задачи и технологические операции обработки почвы

- •2. Приемы и орудия обработки почвы

- •3. Принципы минимализации обработки почвы

- •4. Разработка осенней и предпосевной обработки почвы

- •40. Исходные данные для разработки осенней и предпосевной обработки почвы

- •41. Шифры заданий по осенней и предпосевной обработке почвы

- •Форма 14 Осенняя и весенняя предпосевная обработка почв

- •42. Варианты осенней и весенней обработки почвы

- •5. Разработка технологии обработки пара

- •43. Исходные данные для составления технологии обработки паров

- •44. Шифры исходных данных для составления технологии обработки пара

16.Влажность устойчивого завядания различных по механическому составу почв по с.А. Вериго и л.А. Разумовой [4]

|

Механический состав почвы |

Влажность устойчивого завядания, % |

Механический состав почвы |

Влажность устойчивого завядания, % |

|

Песок |

0,5-1,5 |

Суглинок тяжелый |

8,0-12,0 |

|

Супесь |

1,5-4,0 |

Глина |

12,0-20,0 |

|

Суглинок легкий |

3,7-7,0 |

Торф низинный |

40,0-50,0 |

|

Суглинок средний |

5,0-6,0 |

|

|

При повышении плотности с 1,1 до 1,4 г/см ВУЗ увеличивается в 1,5-2,0 раза. В переуплотненной почве практически не остается места либо для доступной растениям влаги, либо для пористости аэрации. Расчеты показывают, что при плотности темно-каштановой почвы 1,60 г/см3 на твердую фазу приходится 62% объема почвы и лишь 38% на долю пор. Если учесть, что порозность устойчивой аэрации составляет 20% и влажность устойчивого завядания около 12%, то для доступной влаги практически не остается порового пространства.

Д.В.Федоровский показал, что влажность устойчивого завядания зависит не только от почвы, но и от растений, так как последние, приспосабливаясь к условиям произрастания, могут изменять сосущую силу корневой системы в широких пределах.

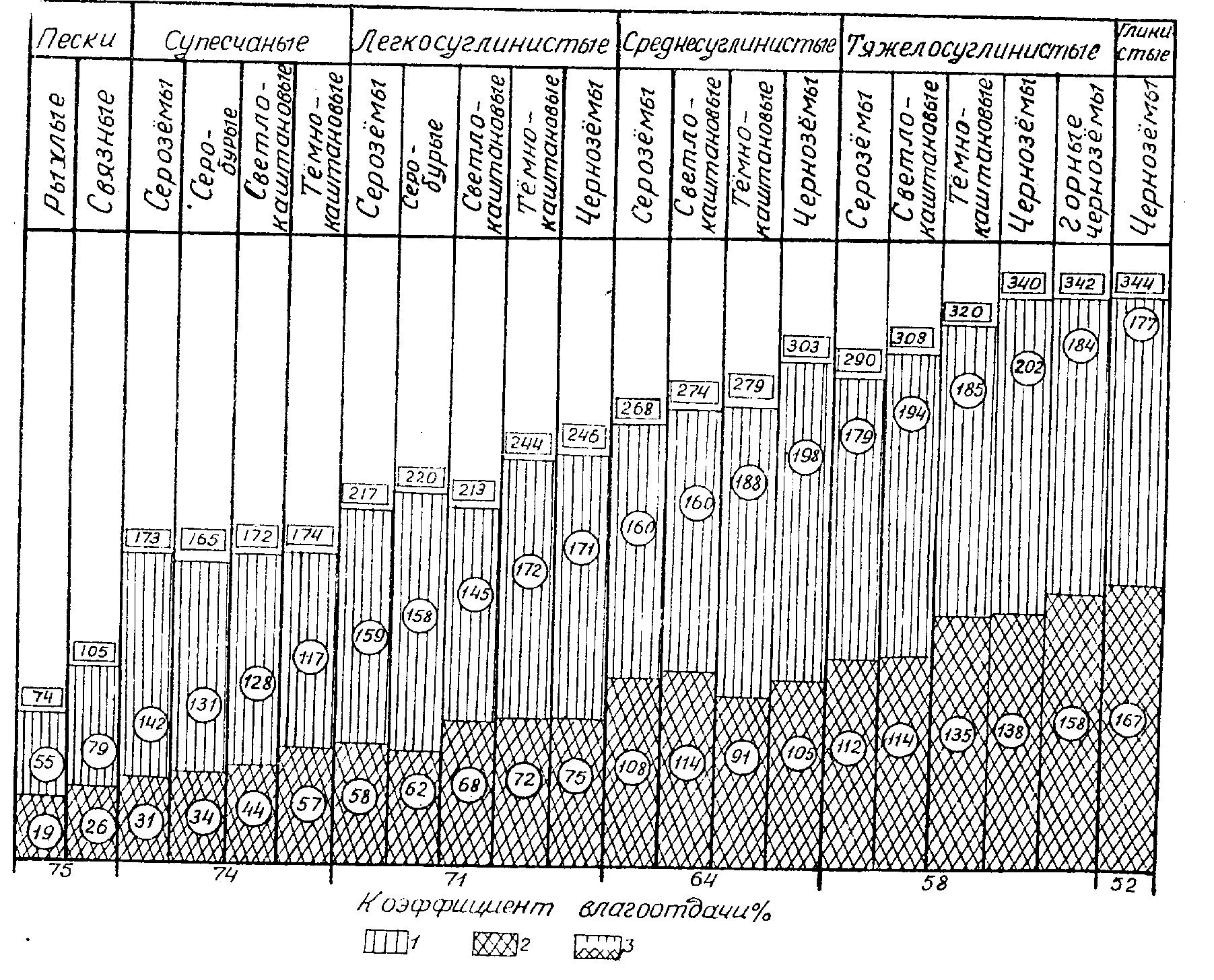

О величине недоступной влаги основных типов почв Казахстана можно судить по следующим данным (рис.11), приложение 4.

Рис.11. Содержание доступной и недоступной влаги (в мм) в метровом слое при наименьшей полевой влагоемкости и коэффициент влагоотдачи почв Казахстана (по А.Д.Карбышевой)

Влажность разрыва капиллярной связи (врк)

Показателем, характеризующим нижний предел оптимальной влажности почвы для растений является ВРК. При этом подвижность и доступность почвенной влаги растениям резко снижаются. ВРК составляет 70-80% НВ. Однако в практической работе большинство исследователей принимают ее равной 55% НВ [9].

Для почв суглинистого и глинистого механического состава величина ВРК равна среднему значению между влажностью устойчивого завядания и наименьшей влагоемкостью [15].

ВУЗ + НВ

ВРК = ---------------- . (38)

2

Наименьшая влагоемкость (по п.С.Коссовичу)

Одним из основных водных свойств почвы является влагоемкость, под которой понимают количество воды, удерживаемые почвой. Она выражается в % от массы абсолютно сухой почвы или от ее объема.

Важнейшей характеристикой водного режима почв является ее наименьшая влагоемкость, под которой понимается наибольшее количество подвешенной влаги, которую почва способна удерживать после обильного увлажнения и стекания гравитационной воды. При наименьшей влагоемкости количество доступной влаги для растений достигает максимально возможной величины. Количество воды в почве, за вычетом той ее части, которая составляет так называемый мертвый запас, Э.Митчерлих назвал "физиологически доступной почвенной влагой".

Наименьшую влагоемкость определяют в полевых условиях при естественном сложении почвы методом заливаемых площадок. Суть метода заключается в том, что почву насыщают водой до тех пор, пока ею не будут заполнены все поры, а затем дают избытку влаги стечь под действием силы тяжести. Установившаяся равновесная влажность будет соответствовать НВ. Она характеризует водоудерживающую способность почвы. Для определения НВ выбирают площадку размером не менее 1 х 1 м, вокруг которой создают защитный бортик, обволакивают ее двойным кольцом уплотненных земельных валиков высотой 25-30 см или устанавливают деревянные или металлические рамки. Поверхность почвы внутри площадки выравнивают и покрывают крупным песком слоем 2 см для предохранения почвы от размыва. Рядом с площадкой по генетическим горизонтам или отдельным слоям берут образцы почвы для определения ее пористости, влажности и плотности. По этим данным определяют фактический запас воды в каждом из горизонтов (слоев) и пористость. Вычитая из общего объема пор объем, занятый водой, определяют количество воды, необходимое для заполнения всех пор в изучаемом слое [16].

Пример расчета. Площадь заливной площадки S = 1 х 1 = 1 м2. Установлено, что мощность пахотного слоя равна 20 см или 0,2 м, влажность почвы W - 20%; плотность d - 1,2 г/см3; порозность Р - 54%.

Находим:

а) объем пахотного слоя: V пах = hS = 0,2 х 1 = 0,2 м3 = 200 л.

б) объем всех пор в исследуемом слое:

V пор = Vпах (Р/100) = 200 ( 54/100) = 108 л

в) объем пор, занятых водой при влажности, равной 20%

V вод = Vпах (W/100) S = 200 (20/100) · 1 = 40 л

г) Объем свободных от воды пор

V своб = Vпор - Vвод = 108 - 40 = 68 л.

Для заполнения всех пор в пахотном слое почвы в пределах заливной площадки потребуется 68 л воды.

Таким образом рассчитывают количество воды для заполнения почвенных пор до той глубины, на которую определяют НВ (обычно до 1-3 м).

Для большей гарантии полного промачивания количество воды увеличивают в 1,5 раза на боковое растекание.

Определив требуемое количество воды, приступают к заливке площадки. Струю воды из ведра или шланга направляют на какой-нибудь твердый предмет, чтобы избежать нарушения сложения почвы. Когда весь заданный объем воды впитается в почву, поверхность ее накрывают пленкой, чтобы исключить испарение.

Время для стекания избытка воды и установления равновесной влажности, соответствующей НВ, зависит от механического состава почвы. Для песчаных и супесчаных почв оно составляет 1 сутки, для суглинистых 2-3, для глинистых 3-7 суток. Точнее это время можно установить, наблюдая за влажностью почвы на участке в течение нескольких дней. Когда колебания влажности почвы во времени будут незначительными, не превышающими 1-2%, то это и будет означать достижение равновесной влажности, т.е. НВ.

В условиях лаборатории НВ для почв с нарушенным сложением можно определить методом насыщения почвенных образцов водой сверху по аналогии определения строения пахотного слоя почвы.

Ориентировочное представление о значениях НВ можно получить и по методу А.В.Николаева. Для этого произвольное количество почвы, пропущенное через сито с диаметром ячейки 1 мм, смачивают водой при тщательном перемешивании до образования текучей массы, затем часть ее (20-30 мл) выливают на гипсовую пластинку и выдерживают до тех пор, пока влажная поверхность почвы не станет матовой вследствие впитывания излишней воды пластинкой. После этого почву снимают с гипсовой пластинки и помещают в бюкс для определения влажности, которая с определенной условностью и будет соответствовать НВ.