Ендодонтія / 07 Создание доступа к полости зуба / 09 Медикаментозные препараты

.docМедикаментозные препараты

Некоторые трудности при обработке корневых каналов связаны с блокадой инструментов в канале дентинной стружкой, чрезмерным расширением апикального отверстия и перфорациями. Обтурация апикальной части корневого канала обычно создается в процессе его инструментальной обработки, а не существует изначально. Исправить это удается довольно редко. Для того чтобы избежать закупорки апикальной части корневого канала, применяют препараты, содержащие этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Они помогают предотвратить скопление остатков пульпы и дентинной стружки до тех пор, пока коронковая часть канала не будет достаточно расширена для промывания. Хе-латные соединения применялись в эндодонтии еще в 1957 г. врачом Nygaard-Ostby. Эти соединения деминерализуют дентин, связывая кальций в электроотрицательный комплекс, благодаря чему удается избежать закупорки корневого канала (Burck, 1988).

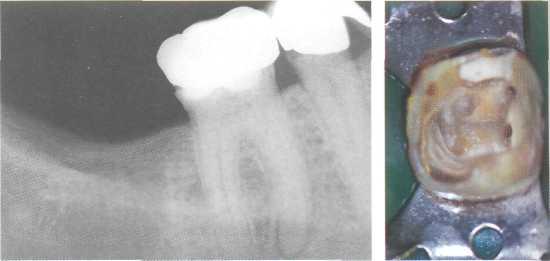

Р ис.

252. Облитерированные каналы.

ис.

252. Облитерированные каналы.

Нижний первый моляр с участком периапикального разрежения костной ткани и некрозом пульпы. На рентгенограмме все каналы кажутся проходимыми. В медиальной части коронки видно вскрытие пульпы, на которое была наложена лечебная прокладка.

Справа: после снятия коронки и препарирования полости пульпы устья корневых каналов, особенно дистального, были обнаружены с трудом.

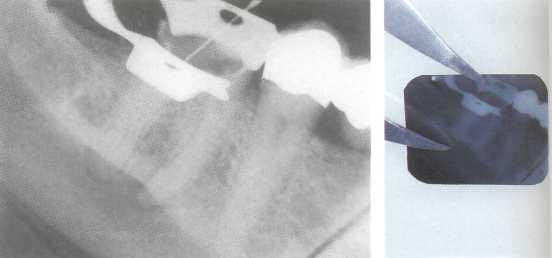

Р ис.

253. Определение локализации каналов.

После определения локализации устьев

корневых каналов при помощи зонда было

обнаружено, что дистальный канал

облитерирован, поскольку файл не удалось

ввести на всю длину канала. На первой

рентгенограмме видно, что файл прошел

в корневой канал лишь на небольшую

глубину. Справа: перед тем как

продолжить прохождение канала,

необходимо по рентгенограмме при

помощи линейки определить его длину.

ис.

253. Определение локализации каналов.

После определения локализации устьев

корневых каналов при помощи зонда было

обнаружено, что дистальный канал

облитерирован, поскольку файл не удалось

ввести на всю длину канала. На первой

рентгенограмме видно, что файл прошел

в корневой канал лишь на небольшую

глубину. Справа: перед тем как

продолжить прохождение канала,

необходимо по рентгенограмме при

помощи линейки определить его длину.

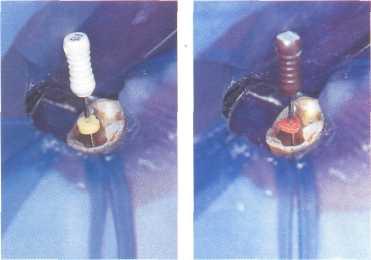

Рис. 254. Преодоление облитерации корневого канала.

На повторной рентгенограмме видно, что два медиальных канала пройдены практически на всю длину, а дистальный канал все еще остается заблокированным.

Справа: файлы в корневых каналах.

ЭДТА увеличивает проницаемость дентина, тем самым способствуя механическому очищению корневого канала (Goldberg, Abramovich, 1977). Этот деминерализующий препарат действует очень медленно, поэтому декальцификация дентина не очень заметна. Stewart и соавт. (1969) рекомендуют использовать RC-Prep (Premier Dental; 15% ЭДТА и 10% пероксида мочевины на водорастворимой гликолевой основе) во время инструментальной обработки канала. Этот препарат обладает отличной смазывающей и очищающей способностью.

Для того чтобы ввести К-файл в облитерированный корневой канал, его верхушку смачивают небольшим количеством RC-Prep и вводят вращательными движениями. Обработка таких каналов занимает очень много времени. Сразу после извлечения из канала инструмент необходимо тщательно очистить стерильным марлевым тампоном. После окончания применения ЭДТА канал промывают раствором гипохлорита натрия, который увеличивает проницаемость дентина, высвобождает кислород и нейтрализует ЭДТА.

Р ис.

255. Расширение корневых каналов.

ис.

255. Расширение корневых каналов.

При помощи К-файлов легкими четверть-вращательными движениями был обработан дистальный канал до тех пор, пока файл не стал свободно проходить в канал. Чтобы избежать блокады инструмента в канале, применяются промежуточные размеры файлов. Слева: после того как канал был пройден вручную по всей длине, его коронковая часть была обработана борами Gates-Glidden.

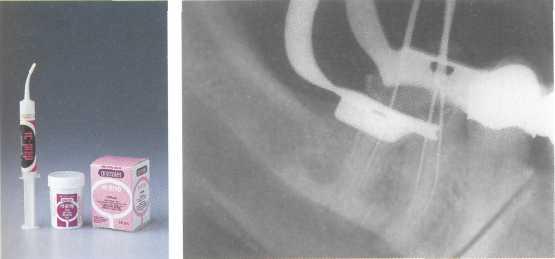

Рис. 256. Хелатные соединения.

Более глубокая обработка канала невозможна без помощи хелатных соединений. Они обеспечивают деминерализацию и смазку канала. На рентгенограмме видно, что медиальные каналы пройдены практически на всю длину, а дистальный канал — не на всю длину. Слева: RC-Prep содержит ЭДТА и пероксид мочевины. Он обладает хорошим смазывающим и очищающим действием.

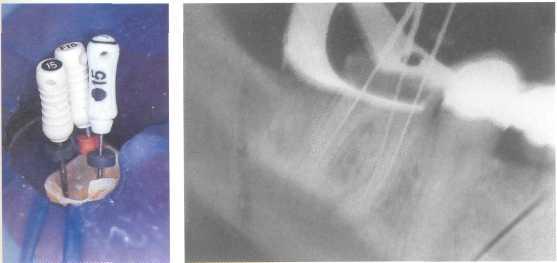

Р ис.

257. Рабочая длина.

ис.

257. Рабочая длина.

После долгой работы пальцевыми инструментами с химическим препаратом удалось пройти облитерированный канал на всю длину, что подтверждается на рентгенограмме (четвертой с начала лечения). Слева: в медиальные каналы введены два разных файла, чтобы легче отличить их на рентгенограмме. Резиновые колечки файлов находятся в относительной коронковой точке.

Рис. 258. Инструментальная обработка каналов.

Слева: расширение корневых каналов начинают с К-файла 15-го размера, который вводят на рабочую длину, определенную по рентгенограмме. Справа: поскольку каналы искривлены и более узкие в апикальной части, необходимо использовать промежуточные размеры файлов на начальном этапе обработки. Чтобы избежать блокирования инструмента в канале до 17,5 размера, используют промежуточные размеры файлов.

Рис. 259. Придание каналам конической формы. Каналы расширяют на три размера инструмента и затем в большей степени расширяют коронковую часть, формируя конусность. Обратите внимание на практически округлую форму устьев корневых каналов, которые значительно расширены.

Справа: конусность канала можно создать при обработке К-файлами техникой «step-back» или при помощи вращающихся инструментов.

Рис. 260. Обтурация корневых каналов.

После высушивания корневые каналы были обтурированы гуттаперчей и силером. Концы гуттаперчевых штифтов обрезаны на уровне устьев каналов. Справа: корневые каналы запломбированы гуттаперчей методом латеральной конденсации.

Рис. 261. Контрольная рентгенограмма.

После пломбирования всех трех каналов дистальный канал был подготовлен для фиксации штифта, который был зацементирован в то же посещение. Для определения качества пломбирования сделана контрольная рентгенограмма. При сравнении этой рентгенограммы с начальной (см. рис. 252) видно, что даже облитерированные и узкие каналы можно пройти и расширить на всю длину.