- •Глава 1

- •Глава 2 ___ ___ ____ ___

- •Глава 3

- •3.1.Местная пластика встречными треугольными лоскутами

- •3.2. Местная пластика ротационными лоскутами

- •3.3. Местная пластика лоскутом на сосудистой ножке

- •3.4. Местная пластика лоскутом на одной ножке

- •4.2.Общие положения проведения пересадки сложного лоскута с использованием микрохирургической техники

- •4.3.Аутотрансплантация торакодорсального лоскута

- •4.4. Аутотрансплантация лоскута с волосистой части головы

- •Глава 4

- •4.5. Формирование поперечного шейного лоскута

- •4.6. Формирование лоскута с тыла стопы

- •4.7. Формирование сложного лоскута с предплечья

- •4.8. Пластика дельтопекторальным лоскутом

- •4.9.Формирование плечегрудного лоскута

- •4.10.Перемещение височной мышцы и височной фасции

- •4.11.Пластика сложным лоскутом с включением большой грудной мышцы

- •4.12.Формирование лоскута с включением трапециевидной мышцы

- •4.13.Пластика сложным лоскутом с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы

- •Глава 5

- •Глава 6

- •6.1.Свободная пересадка кожи во всю толщу

- •6.2.Свободная пересадка расщепленной кожи

- •6.3.Двухэтапный погружной способ свободной пересадки расщепленных лоскутов кожи

- •Глава 7

- •7.1.Заимствование свободных трансплантатов фасции и жировой клетчатки

- •7.2.Свободная пересадка сложных трансплантатов

- •Глава 8

- •Глава 9

- •I. По этиологии:

- •II. По анаюмо-юно! рафическим характеристикам:

- •III. По характеру дефекта:

- •9.1.Устранение сквозных дефектов

- •9.2.Устранение несквозных дефектов

- •9.3.Устранение дефектов носа

- •9.3.1.Устранение тотальных и субтотальных дефектов носа

- •9.3.2.Устранение несквозных дефектов носа

- •Глава 10

- •Глава 1 1

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 1. Пластическая и реконструктивная хирургия. Понятие, задачи, достижения, нерешенные вопросы. А. И. Неробеев .......

- •Глава 2. Принципы планирования пластических операций на лице и шее. Особенности техники проведения операций на мягких тканях.

- •Глава 3. Местная пластика. А.Т.Титова .............

- •Глава 4. Пересадка тканей с сохранением сосудистых связей. А. И. Неробеев

- •Глава 5. Пластика стебельчатым лоскутом. 77. В. Наумов .......

- •Глава 16. Устранение врожденных расщелин верхней губы. Б.Н.Давыдов,

- •Глава 17. Устранение послеоперационных деформаций губы и носа. В. А. Виссарионов ..................... 240

- •Глава 18. Лечение больных с врожденными расщелинами неба. Б. Н. Давыдов.

- •Глава 19. Эстетические операции в области лица. И. И. Фришберг , .... 272 Список основной литературы ..,.,...,..,,,.,., 285

- •16.4.Первичная пластика врожденных двусторонних расщелин верхней губы, альвеолярного отростка и неба

- •16.5.Первичная двусторонняя ринохейлогнатопластика

- •Глава 17

- •17.1.Возрастные показания

- •17.2.Устранение деформаций верхней губы и носа после операций по поводу односторонней расщелины

- •17.3.Устранение деформаций верхней губы и носа после операций по поводу двусторонних расщелин

- •17.4.Ведение послеоперационного периода, возможные осложнения. Их профилактика и лечение

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 1. Пластическая и реконструктивная хирургия. Понятие, задачи, достижения, нерешенные вопросы. А. И. Неробеев .......

- •Глава 2. Принципы планирования пластических операций на лице и шее. Особенности техники проведения операций на мягких тканях.

- •Глава 3. Местная пластика. А.Т.Титова .............

- •Глава 4. Пересадка тканей с сохранением сосудистых связей. А. И. Неробеев

- •Глава 5. Пластика стебельчатым лоскутом. 77. В. Наумов .......

- •Глава 16. Устранение врожденных расщелин верхней губы. Б.Н.Давыдов,

Глава 17

УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ГУБЫ И НОСА

Чрезвычайную важность в хирургическом лечении врожденных расщелин лица представляет устранение деформаций верхней губы и носа, которые возникают почти у всех больных, независимо от качества первичной хейлопластики.

Особую трудность для коррекции представляют деформации концевого отдела носа. Многообразие их клинических проявлений связано с особенностями взаимодействия развивающихся тканей, влияния на этот процесс различных внешних факторов, в том числе лечебного характера, неполным устранением отдельных элементов деформаций во время первичной операции, а также с локализацией поражения.

Деформации верхней губы и носа в каждом конкретном случае имеют определенные, так называемые типичные признаки, характерные для двух основных видов- односторонних и двусторонних. В свою очередь двусторонние деформации могут быть. разделены на симметричные и асимметричные по выраженности составляющих их элементов в связи с различной глубиной расщепления обеих половин губы и неба.

Нами предложена систематизация клинических проявлений деформаций после пластики одно- и двусторонних расщелин верхней губы по анатомо-функциональным признакам, имеющим принципиальное значение для планирования реконструктивной хейлоринопластики [Виссарионов В. А., 1987].

Названия соответствующих органов и их частей, согласованные с Международной анатомической номенклатурой 1980г., обозначают буквами, а степень деформации и дефекта тканей- цифрами. Ее окончательный вариант выглядит следующим образом:

Деформация верхней губы (Ь)

По стороне поражения:

-двусторонняя (Ь);

-правосторонняя (а);

-левосторонняя (а).

По степени выраженности деформации:

О степень -деформация практически отсутствует-сохранены все элементы губы, рубцы малозаметны;

Iстепень -отмечается деформация губы за счет выраженных рубцов, нарушения конфигурации «линии Купидона», элементы губы (губной желобок) сохранены, запас тканей достаточный;

IIстепень -ограничение запаса тканей губы с дефектом кожи центрального или боковых отделов, круговая мышца рта выражена хорошо;

IIIстепень -резко выраженная деформация губы с полнослойным дефектом тканей.

240

Деформации носа

По локализации:

-деформация кончика носа (А);

-деформация носовой перегородки (8);

-деформация спинки носа (О).

По степени выраженности клинических проявлений:

деформация кончика носа, крыльев:

О степень -кончик носа сформирован правильно,Iстепень -одно- или двустороннее уплощение крыла (крыльев) с уплощением кончика без деформации крыльев,IIстепень -уплощение концевого отдела носа с деформацией крыльев

в виде «гребней» со стороны выстилки носовых ходов

с одной или двух сторон;

деформация носовой перегородки:

Остепень -правильное расположение носовой перегородки без нарушения функции,

Iстепень -искривление носовой перегородки без нарушения дыхания,IIстепень -искривление носовой перегородки с нарушением носового

дыхания;

деформация спинки носа:

О степень -спинка носа прямая,

Iстепень -незначительное искривление спинки носа в хрящевом отделе,IIстепень -выраженное искривление костно-хрящевой спинки носа, как правило, сопровождающееся нарушением дыхания.

При асимметричной расщелине верхней губы степень деформации губы, носовой перегородки и спинки носа выражается теми же знаками, как и при одно- и двустороннем симметричном поражении. Но при оценке степени асимметрии крыльев и кончика носа указывают степень деформации каждого крыла в отдельности. Например: Ъ^ ,А,, 8ц, О)-деформация верхней губы после устранения левосторонней расщелины с ограниченным запасом тканей и дефектом кожи на стороне расщелины, уплощение крыла носа слева без его деформации, искривление носовой перегородки с нарушением дыхания и искривлением хрящевого отдела спинки носа. Ь,, ,Ац, 5), Оо-деформация верхней губы и носа после устранения двусторонней симметричной расщелины с полнослойным дефектом тканей губы, уплощением крыльев носа с деформацией хрящей и образованием «гребней» со стороны выстилки носовых ходов, искривлением носовой перегородки без нарушения функции, спинка носа прямая. Ь,, Ч-А^д +8ц0[-деформация верхней губы и носа после устранения двусторонней' асимметричной расщелины в виде выраженной рубцовой деформации губы с нарушением конфигурации «лука Купидона», с сохранением ее элементов и достаточным запасом тканей; деформация носа в виде уплощения крыла носа слева, уплощения крыла с деформацией в виде «гребня» справа, искривление носовой перегородки с нарушением дыхания, спинка носа искривлена в хрящевом отделе.

Независимо от степени имеющейся деформации само ее наличие может рассматриваться прямым показанием к выполнению реконструктивной хейлоринопластики.

План реконструкции концевого отдела носа при деформациях, связан-

241

16-1164

ных с врожденными расщелинами верхней губы, предусматривает перемещение уплощенного крыла носа до уровня здоровой стороны при односторонних и всего срединного отдела кончика носа-при двусторонних поражениях.

Обязательным условием проведения ринопластики и профилактики рецидива деформации концевого отдела носа является восполнение скрытого дефекта тканей основания носа, который наиболее полно выявляется после перемещения дистопированных структур в правильное положение.

Для профилактики послеоперационного расширения основания крыльев носа особенное внимание следует обращать на устранение разобщенности пучков круговой мышцы рта в верхней трети. При односторонних деформациях пучки латерального фрагмента губы необходимо фиксировать ближе к носовой ости, а при двусторонних расщелинах сшить друг с другом и подшить к носовой ости, отсекая их от основания крыльев, чтобы последние установить свободно в необходимом положении. Более того, частично перемещенные под основания крыльев носа мобилизованные пучки круговой мышцы рта разобщают подлежащую костную платформу и основания крыльев, способствуя устранению их западения и позволяя избежать необходимости аллопластики краев грушевидного отверстия.

Целесообразно во всех случаях в качестве основного этапа восстановительного лечения (при планировании двух-трех этапов) проведение одно-моментной хейлоринопластики с заимствованием жизнеспособных рубцо-во-кожных лоскутов верхней губы для восполнения дефекта прилежащих тканей основания носа.

17.1. ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

К РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХЕЙЛОРИНОПЛАСТИКЕ

Вопрос о выборе сроков хирургического устранения деформаций верхней губы и носа после пластики врожденных расщелин до настоящего времени не может быть решен однозначно. Большинство хирургов считает наиболее приемлемым возраст больных 16-18лет [Козин И. А., 1969;Каспаро-ваН.Н., 1970;КосачевА.Н., 1972;Апйга А., 1976;Ое1аие 3., 1983,и др.]. К этому времени завершается в основном процесс роста и развития лица. Нельзя забывать и о травматичности операции, особенно в области концевого отдела носа, обращая внимание на возможность повреждения ростковых зон хрящевых пластинок крыльев носа, располагающихся со стороны слизистой оболочки. Однако имеются все основания полагать, что использование способов оперативных вмешательств без выделения крыльных хрящей, в частности перемещение «скользящего» и «раздвоенного» лоскутов, позволит расширить показания к более ранним срокам хирургического лечения с учетом его социальной значимости и пожелания больного.

17.2. УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НОСА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ОДНОСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНЫ

Реконструкцию верхней губы и концевого отдела носа можно проводить раздельно, т.е. в два этапа, или одномоментно, используя рубцово-изме-ненные ткани верхней губы для восполнения дефектов выстилки преддверия полости носа.

242

Оперативное вмешательство в области верхней губы должно предусматривать восстановление всех ее элементов (губной желобок, «лук Купидона») с соединением волокон круговой мышцы рта в анатомически правильном положении, определяющем оптимальный функциональный результат. Как правило, у взрослых пациентов линии разрезов на губе повторяют схематическое изображение способов первичной хейлопластики. Однако наиболее приемлемым в эстетическом отношении все же является способ Милларда, позволяющий оставлять на губе только один дугообразный рубец в проекции колонки губного желобка. Операция заключается в следующем: дугообразным разрезом под основанием кожной перегородки носа к наивысшей точке «лука Купидона» на стороне расщелины симметрично колонке губного желобка противоположной стороны выкраивают лоскут, включающий в себя часть губного желобка и «лука Купидона», и лоскут, участвующий в формировании порога преддверия полости носа и содержащий фрагмент основания подвижной части перегородки носа. С помощью углообразного разреза под завитком крыла носа на латеральном фрагменте губы выкраивают третий лоскут. Введение его в дефект под основанием кожной перегородки, возникший после низведения и поворота медиальной части губы, способствует сужению основания крыла носа пораженной стороны, а также удерживает ткани губы в правильном положении. С целью разобщения кожной части и красной каймы в области белого валика по краям расщелины на латеральном фрагменте губы автор предлагает выкраивать маленький лоскут шириной 1мм и вшивать его по ходу валика на медиальном фрагменте губы с образованием «замка», что позволяет избежать сокращения дугообразного рубца.

Под понятием ринопластики при односторонних расщелинах верхней губы большинство хирургов подразумевают устранение асимметрии концевого отдела носа. Разница использующихся для этого способов местно-пластических операций заключается преимущественно в оперативном доступе. Можно выделить две их основные группы: способы перемещения внутренней части уплощенного крыла носа [ЛимбергА., 1953;Наумов П. В., 1953;Новоселов Р. Д., 1963;Знаменский В. И., 1971;Сопуегв .1.М.,1964]и способы укрепления латеральной ножки уплощенного большого хряща крыла [Кислых Ф.И., 1971;МН1ага О. К., 1976;51еп51г6т 5.,1977].

В основу операции Лимберга-Наумова (1953)положен принцип перемещения внутреннего края носового отверстия с хрящом кпереди и кверху в виде полукольца. Для мобилизации этих тканей проводят разрезы позади медиальной ножки большого хряща крыла и по колумелле. Иссекают появляющийся после этого небольшой избыток кожи в области кончика носа в виде конуса.

Р.Д. Новоселов (1963)выделяет рубцово-кожный лоскут верхней губы в виде полоски, а затем внутренний разрез переводит на колумеллу. Разрезом через перегородку мобилизуют ткани между медиальными ножками и недоразвитых хрящей крыльев носа, а деформированный хрящ отделяют от кожи и перемещают до уровня хрящевой пластинки здоровой стороны, в результате чего рубцово-кожный лоскут губы возмещает возникающий дефект у основания колумеллы. Участок кожи в области нависающего ободка крыла носа иссекают в соответствии с уровнем расположения вершины здоровой ноздри.

Рациональное сочетание наружного и эндоназального разрезов для перемещения уплощенного крыла носа предлагает В. И. Знаменский (1971). При этом разрез проводят по внутренней поверхности крыла между латеральной ножкой большого хряща и латеральным хрящом, а также

243

позади медиальной ножки крыльного хряща. Иссекают небольшие участки выстилки с краев разреза по ходу крыла у его основания и свода. Через разрез кожи кончика носа в виде «птички» мобилизуют большой хрящ крыла от покрывающей кожи и перемещают до уровня хряща здоровой стороны.

Несмотря на широкую мобилизацию тканей в связи с недостаточным восполнением дефицита выстилки носового хода в послеоперационном периоде возможен рецидив деформации, особенно при выраженном до-операционном уплощении крыла носа.

Учитывая укорочение медиальной ножки уплощенного большого хряща крыла носа, .1.М. Сопуегв (1964)рекомендует перемещение внутренней части крыла в виде слизисто-хрящевого комплекса, состоящего из медиальной ножки, арки и внутренней трети латеральной ножки большого хряща крыла. Дефект выстилки дна преддверия полости носа восполняют кожным лоскутом из заушной области. Однако сохранение связи выделенного комплекса с укороченной колумеллой ограничивает возможности его перемещения при выраженной степени деформации.

Среди способов операций второй группы наибольший интерес для хирургов представляют оперативные вмешательства, основной целью которых является статическое подвешивание уплощенного большого хряща носа на нитях к хрящам здоровой стороны, латеральному хрящу или к носовой кости на стороне расщелины [Кислых Ф. И., 1971;8<.еп81тбт 8., 1977,и др.]. Эта процедура дает возможность препятствовать рубцовой тяге, противоборствовать натяжению выстилки носового хода на стороне поражения, что может привести к прорезыванию нитей вследствие возникновения трофических нарушений в тканях.

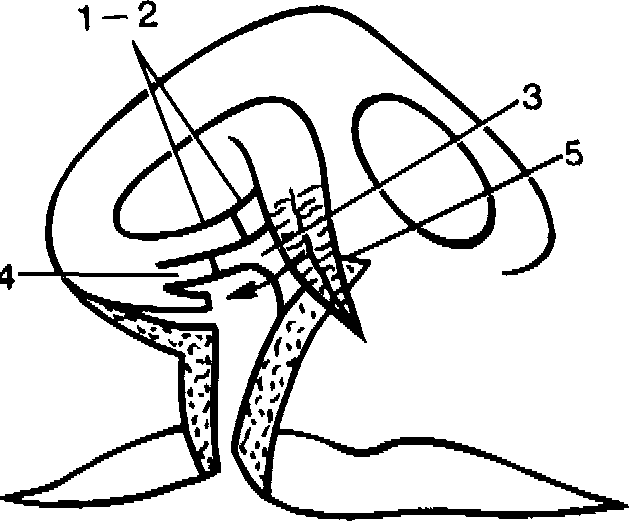

Практически все авторы указывают на ограниченность способов операций при выраженном уплощении крыла носа на стороне расщелины. Нельзя не согласиться с мнением I).К. МШага (1976),что разработка и дальнейшее совершенствование оригинальных методик операций базируется на рациональном сочетании уже известных оперативных приемов. Следует добавить, что основная задача хирургов-создание минимального количества высокоэффективных способов реконструктивной хейлоринопластики, чтобы их можно было легко освоить и широко использовать в своей разносторонней клинической практике. С учетом анализа этих приемов разработана методика перемещения деформированного крыла носа в виде «скользящего» лоскута [Виссарионов В. А., Козин И. А., 1981]. При этом предусматривается оптимальное использование элементов операций Конверса и Мил-ларда (рис. 91).

На верхней губе в соответствии с осью симметрии спиртовым раствором бриллиантового зеленого намечают опознавательные ориентиры по ходу «линии Купидона», а также по середине основания кожной перегородки носа (точка 2).Внутреннюю линию намечаемого разреза проводят по ребру кожной перегородки, ободку уплощенного крыла носа. Дополнительно в области нависающего крыла намечают серповидную полоску (0),верхняя граница которой (точка 1)соответствует вершине здоровой ноздри (точка2).Наружную линию рисунка с губы продлевают в полость носа, позади медиальной ножки, арки и внутренней трети латеральной ножки уплощенного большого хряща крыла. Расстояние между внутренней и наружной линиями рисунка в области порога преддверия полости носа должно быть не менее 5мм. Затем намечают также линию рассечения кожи под основанием уплощенного крыла до его наружной границы.

Следует особо остановиться на одном очень важном моменте опера-

244

Рис. 91. Схема реконструктивной хейлоринопластики с перемещением «скользящего лоскута». Объяснение в тексте.

ции-выборе тактики при формировании свода уплощенной половины кончика носа. У ряда больных при осмотре носа снизу можно отметить, что арка уплощенного большого хряща крыла располагается почти у края ноздри, т. е. расстояние от вершины ноздри до определяемой пальпаторно арки хряща значительно меньше, чем на здоровой стороне. Со стороны выстилки это расстояние также будет меньше, что свидетельствует об укорочении выстилки на стороне расщелины, т.е. о скрытом ее дефекте в области свода кончика носа в направлении от ободка крыла до арки хряща.

В таких случаях для полного устранения деформации, т. е. для свободного сопоставления сводов кончика носа, необходимо восполнить дефект выстилки на стороне расщелины путем включения в состав выкраиваемого «скользящего» лоскута кожи нависающего крыла.

Разрезы проводят по намеченным линиям. При отсутствии показаний для восполнения дефекта выстилки свода кончика носа серповидный участок кожи уплощенного крыла иссекают сходящимися разрезами по ободку крыла и в области намеченной линии, соответствующей форме и положе-

245

Рис. 92. Схема перемещения «скользящего лоскута» с включением в его состав кожи уплощенного крыла носа. Объяснение в тексте.

нию ноздри здоровой стороны. При необходимости удлинения выстилки свода кончика носа производят разрез по верхней линии серповидного участка (рис. 92).После этого кожу крыла ниже линии ее рассечения мобилизуют в направлении к краю ноздри, а затем-до латеральной ножки и арки большого хряща крыла. Для получения стоящего конуса на этой коже иссекают сектор в виде треугольника с вершиной до 90°у ободка крыла. С целью снижения ее упругости в этом месте на раневой поверхности целесообразно сделать крестообразные насечки.

Выделяют рубцово-кожную полоску верхней губы на всю ее толщу до слизистой оболочки. После мобилизации тканей между медиальными ножками и в области арок больших хрящей крыльев носа выделяют лоскут,

246

состоящий из слизисто-хрящевого фрагмента в виде медиальной ножки, арки и внутренней трети уплощенного крыла носа, покрытых слизистой оболочкой, а также рубцово-кожной полоски верхней губы. Затем перемещают его кпереди и кверху, сопоставляют своды кончика носа путем сшивания арок хрящей. При этом лоскут скользит по внутренней поверхности уплощенного крыла носа, увлекая за слизисто-хрящевым фрагментом его продолжение -рубцово-измененную полоску кожи губы, что и послужило основанием для его названия- «скользящий». Рассекают кожу под основанием крыла носа, отсекают завиток сходящимися разрезами, отслаивают его от подлежащей кости-края грушевидного отверстия. Через этот же разрез отслаивают кожу наружного отдела уплощенного крыла носа.

Мобилизуют дистальный отдел четырехугольного хряща от носовой ости, отпрепаровывают участки круговой мышцы рта, имеющие точку прикрепления у основания медиальной ножки большого хряща крыла здоровой стороны. Рассекают слизистую оболочку губы в соответствии с линиями рассечения кожи и мышцы. Культи круговой мышцы рта мобилизуют от кожи и слизистой оболочки до 0,5см и сшивают друг с другом с образованием дупликатуры, фиксируя латеральный фрагмент над медиальным, а пучки верхней трети латерального фрагмента губы-дополнительно к надхрящнице четырехугольного хряща. Стабилизация мышечной тяги способствует сохранению срединного положения дистального отдела носовой перегородки. Основание крыла носа перемещают к центру. Хондропластику недоразвитого края грушевидного отверстия, как правило, производить нет необходимости. Хорошо мобилизованные пучки верхней трети круговой мышцы рта, перемещаемые медиально, разобщают основание крыла носа и кость, создают между ними мышечную прокладку, устраняя западение мягких тканей.

В тех случаях, когда основания крыльев носа до операции находятся на одинаковом уровне, вершину «скользящего» лоскута после иссечения избытка рубцово-кожной полоски подшивают к завитку уплощенного крыла. Однако чаще приходится отсекать завиток уплощенного крыла сходящимися разрезами, низводить его до уровня здоровой стороны, а вершину «скользящего» лоскута вшивать в образовавшийся пальцевидный дефект тканей за завитком крыла, образуя тем самым «замок».

На края раны губы и носа накладывают послойные швы из кетгута и конского волоса. При включении в состав «скользящего» лоскута кожи уплощенного крыла носа свод желательно фиксировать на одни сутки сквозным матрацным швом из полиамидной нити для прилегания к мобилизованной на всем протяжении коже. Носовые ходы тампонируют йодо-формными турундами.

Выбор любого способа оперативного вмешательства необходимо проводить с учетом прогнозирования возможных послеоперационных деформаций. Так, перемещение «скользящего» лоскута кпереди и кверху способствует повышению свода кончика носа, что, естественно, увеличивает натяжение выстилки по ходу крыла в направлении от арки хряща к краю грушевидного отверстия. Частичное расслабление тяги будет обеспечивать перераспределение выстилки преимущественно от края грушевидного отверстия до концевой части латеральной ножки уплощенного большого хряща крыла носа. Но при выраженном дооперационном уплощении крыла в послеоперационном периоде после перемещения «скользящего» лоскута возможно образование гребневидной складки со стороны выстилки крыла, что требует дополнительного вмешательства для ее удлинения путем взаимного перемещения встречных треугольных лоскутов.

247

3^^^Х^З

Рис. 93.Схема перемещения «скользящего» лоскута с одновременным ушиванием носоротового соустья. Объяснение в тексте,

Эту операцию желательно производить через б - 8мес после первого этапа лечения. После местной анестезии разрез выстилки проводят по ходу «гребня» до края грушевидного отверстия. Далее от нижней границы проводят второй разрез кпереди до основания крыла носа. Образовавшийся треугольный лоскут выстилки мобилизуют от подлежащей сверху кожи и рубцов, последние иссекают с остатками носовой мышцы. Затем этот лоскут разворачивают примерно на 45°вверх и по его верхней границе проводят разрез выстилки и хряща до кожи, формируя второй треугольный лоскут выстилки с хрящом. Производят их взаимное перемещение и накладывают редкие кетгутовые швы на края ран. Носовой ход тампонируют йодоформной турундой на 4- 5дней. При хорошо сформированном кончике носа и отсутствии внешней деформации крыла выбухающие в полость носа ткани «гребня» лучше иссечь окаймляющими разрезами.

Устранение имеющегося у больного до операции носоротового сообщения является обязательным при выполнении реконструктивной хейлорино-пластики. Тщательную ревизию сообщений позволяет провести хороший оперативный доступ. После выкраивания «скользящего» лоскута и рассечения слизистой оболочки губы этот дефект хорошо виден.

Производят выкраивание в верхней трети латерального фрагмента губы языкообразного лоскута слизистой оболочки (1)с основанием у наружного края сообщения (рис. 93)и приподнимают его кверху. Распатором моби-

248

лизуют слизистую оболочку внутреннего края сообщения и надкостницу сошника, мобилизуя края вверх (2)и вниз (3),после чего к верхнему краю слизистой оболочки подшивают вершину языкообразного лоскута латерального края сообщения (1-2).Нижние края ран мобилизованных тканей медиального (3)и латерального краев (4)низводят в полость рта и сшивают друг с другом. При последующей пластике дна преддверия полости носа рубцово-кожную полоску верхней губы, входящую в состав «скользящего» лоскута (5),подшивают к слизистой оболочке верхнего этажа ушитого дефекта (1-2)и к коже позади перемещенного к центру завитка крыла носа(6).Слизистую оболочку переднего края нижнего этажа ушитого носорото-вого сообщения сшивают со слизистой оболочкой латерального фрагмента верхней губы, перемещенного медиально. Носовые ходы тампонируют йодоформными турундами на 5-7дней.

В тех случаях, когда верхняя губа имеет хорошую форму, рубец мало заметен, целесообразно перемещение только слизисто-хрящевого фрагмента «скользящего» лоскута, состоящего из медиальной ножки, арки и внутренней трети латеральной ножки уплощенного большого хряща крыла носа, покрытого слизистой оболочкой. Иссекают серповидную полоску кожи в области нависающего ободка крыла или включают ее в состав «скользящего» лоскута, после чего последний перемещают в правильное положение. Образовавшийся дефект выстилки носового хода восполняют свободным кожным лоскутом из внутренней поверхности ушной раковины.

При Рубцовых дефектах верхней губы рекомендуется перемещение «скользящего» лоскута в полном составе, поскольку в таких случаях неизбежен второй этап лечения-пластика дефекта верхней губы.

После завершения первого этапа лечения- устранения деформации верхней губы и крыла носа-при наличии показаний производят второй его этап-коррекцию носовой перегородки или устранение искривления всего костно-хрящевого отдела носа. Одновременно с перемещением «скользящего» лоскута эти операции проводить не рекомендуется в связи с возможностью ухудшения регионарного кровотока в рубцово-кожной полоске верхней губы после широкой мобилизации тканей перегородки и спинки носа.

Обязательным условием выполнения септопластики является сохранение опорной структуры. У больных после операции по поводу односторонней расщелины верхней губы отмечается не только деформация четырехугольного хряща, но и сошника. Поэтому вмешательство обычно предусматривает манипуляции на обеих частях перегородки.

Операцию проводят под местной анестезией путем введения подна-хрящнично и поднакостнично с обеих сторон 1%раствора новокаина или тримекаина с добавлением 0,1%раствора адреналина из расчета 1капля на10мл анестетика. Одновременно с обезболиванием осуществляют гидро-препаровку тканей от хряща и кости.

Проводят разрез через перепончатую часть перегородки, позади медиальных ножек больших крыльных хрящей. Поднадхрящнично выделяют четырехугольный хрящ и поднадкостнично сошник. Обычно хрящ'располагается под углом к сошнику с образованием гребня, который выбухает в полость нижнего носового хода пораженной стороны. Отсекают четырехугольный хрящ по дну от сошника и от перпендикулярной пластинки решетчатой кости, в результате чего он остается прикрепленным к хрящам спинки в виде тетрадного листка. Отсекают по нижнему краю хрящевую пластинку шириной до 5мм, истончают четырехугольный хрящ в месте наибольшего искривления, на вогнутой стороне его делают насечки в раз-

249

личных направлениях для ослабления упругости хрящевой пластинки. После этого производят остеотомию сошника у его основания. Обычно достаточно долотом надломить костную пластинку, а затем браншами носового зеркала, введенного на стороне деформации, ротировать ее в вертикальное положение. При этом верхняя часть сошника восполняет пространство на месте удаленной полоски хряща, в результате чего между ними не остается свободного промежутка.

При одновременном искривлении костной перегородки можно длинными браншами носового зеркала надломить тонкую костную пластинку решетчатой кости и придать ей правильное положение.

Аккуратно проводимая операция без перфорации слизистой оболочки четырехугольного хряща и сошника обычно не сопровождается большой кровопотерей. Накладывают редкие кетгутовые швы на края ран слизистой оболочки, носовые ходы туго заполняют йодоформными турундами для фиксации мобилизованных тканей в срединном положении на 4-6 дней.

При искривлениях носа реконструкции подлежат все его структуры, т. е. перегородка и спинка. Объем оперативного вмешательства одинаковый во всех случаях, поскольку сохранение взаимосвязи костного остова с носовой перегородкой будет способствовать смещению их в первоначальное положение.

Разрез производят эндоназально, позади медиальных ножек, арок и через латеральные ножки больших хрящей крыльев. Кожу носа отслаивают до переносья. Мобилизуют носовую перегородку, производят ее коррекцию с остеотомией сошника. При мобилизации четырехугольного хряща необходимо максимально истончить место соединения его с латеральными хрящами, а в случаях выраженного искривления пирамидки рассечь это соединение на стороне расщелины, резецировать до 2мм участка латерального хряща, поскольку он шире, чем на здоровой стороне. Таким образом, мобилизованный перегородочный хрящ будет сохранять соединение только с латеральным хрящом здоровой стороны. Для устранения искривления костной пирамидки носа необходимо произвести ее остеотомию в пяти местах: посередине, .парамедиально и по основанию, используя прием косметической ринопластики.

Для одновременного улучшения эстетического результата операции при наличии костного горба последний можно удалить долотом, а затем произвести боковую остеотомию костей носа, как это указано выше, соблюдая принципы косметической ринопластики.

После завершения манипуляций в области костного отдела носа ретроградно мобилизуют участки латеральных ножек больших хрящей крыльев носа от кожи. При широких крыльях и кончике носа верхнебоковые участки больших хрящей крыльев можно иссечь со слизистой оболочкой. Накладывают кетгутовые швы на края эндоназальных разрезов, отслоенные и перемещенные в правильное положение ткани носа фиксируют гипсовой или коллодийной повязкой на 10-12дней, носовые ходы тампонируют йодоформными турундами на 4-5дней.

В некоторых случаях после проведения реконструктивной хейлорино-пластики верхняя губа остается тонкой, а кожно-слизистая линия имеет форму дуги. Для устранения подобной деформации необходимо не только переместить красную кайму кверху, но и сформировать мышечную дупли-катуру с целью профилактики возможного уплощения нижней трети губы (рис. 94).

На верхней губе проводят линии будущих разрезов: по ходу естествен-

250

Рис. 94. Схематическое изображение способа коррекции «лука Купидона». Объяснение в тексте.

ной кожно-слизистой линии (2)и по ходу намеченного контура «лука Купидона» (1),учитывая состояние губного желобка (3).После инфильтра-ционнои анестезии проводят разрезы по намеченным линиям под углом к поверхности кожи с тем, чтобы после наложения внутрикожных швов на края раны образовывался валик. Далее по тем же линиям рассекают круговую мышцу рта по ходу мышечных волокон на3/^ толщины с образованием трех мышечных фрагментов: нижний (4)содержит участок круговой мышцы рта и красную кайму, средний (6)содержит кожу и мышцу между линиями рассечении и верхний (5),содержащий также кожу и мышцу выше линии намеченного контура «лука Купидона». Кожу срединного фрагмента деэпидермизируют. Затем нижний фрагмент подшивают к верхнему с образованием дупликатуры, а средний фрагмент оказывается погруженным под мышечную «подушку». Края кожной (7)и слизистой ран (8)мобилизуют и сшивают двумя встречными внутрикожными швами (9),концы которых (10)выводят в области красной каймы. Операцию проводят с тщательным гемостазом, а в послеоперационном периоде линии швов обрабатывают во избежание образования корок. Швы удаляют на 6-7-й день.

Таким образом, благодаря перемещению фрагментов круговой мышцы рта верхняя губа не уплощается, а в тех случаях, когда уплощение имеет место до операции, оно в определенной степени ликвидируется и губа приобретает естественный вид.

251

17.3. УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НОСА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ДВУСТОРОННИХ РАСЩЕЛИН

Реконструктивная хейлоринопластика при деформациях, связанных с двусторонними расщелинами верхней губы, является более объемным вмешательством, поскольку охватывает всю верхнюю губу и концевой отдел носа. При этом предусматриваются две основные цели.

1.Перемещение кончика носа в правильное положение с удлинением кожной перегородки и коррекцию крыльев.

2.Реконструкцию верхней губы с восстановлением всех ее элементов и формированием преддверия полости рта. Особую популяцию среди хирургов завоевала операция, предложенная О. К. МШап! (1959),при которой рационально используют рубцово-измененные ткани верхней губы для восполнения дефекта кожной перегородки носа. Автор производит разрезы на верхней губе с выкраиванием двух рубцово-кожных полосок по обеим сторонам пролябиума. Внутренние линии рассечении соединяют у основания колумеллы, а наружные линии переводят на боковые поверхности перегородки носа. Выделенный таким образом вилообразный лоскут перемещают кпереди, сшивая рубцово-кожные полоски губы друг с другом. Для поддержания кончика носа в область перегородки вводят аллохря-щевую «стропилку». При выраженном дефекте тканей для его восполнения в ряде случаев используют кожно-хрящевой трансплантат из ушной раковины.

3.М.Сопуега (1977)и .Г, РПапзиу и соавт. (1985)широко используют рубцово-кожные ткани верхней губы при реконструктивной хейлорино-пластике, высоко оценивая идею Милларда, сшивая крыльные хрящи и дополнительно укрепляя колумеллу аллохрящевыми имплантатами.

Последующую реконструкцию верхней губы осуществляют с учетом глубины поражения ее слоев. Так, И. А. Козин (1982)только при наличии кожного дефекта рекомендует для пластики губы свободную кожу из заушной или подбородочной областей, кожно-хрящевой трансплантат из ушной раковины, одновременно создавая губной желобок. Для формирования его гребня автор рекомендует рассечение мышцы пролябиума до слизистой оболочки и подшивание к ней кожного трансплантата. Однако при этом не обеспечиваются условия для полноценного выполнения физиологической функции губы. Хрящ сохраняет некоторую подвижность, четко контурируется при разговоре пациента как инородное тело в проекции губного желобка, придавая губе неестественный вид. Поэтому часть больных обращается к хирургу с просьбой удалить этот плотный конгломерат. А кожный трансплантат подвергается значительным рубцовым изменениям и оказывается спаянным с подлежащей мышцей.

В большинстве же случаев при недоразвитии верхней губы отмечается дефект всех ее слоев, в связи с чем для его восполнения могут быть заимствованы ткани нижней губы по Аббе. При этом устраняется диспропорция в развитии верхней и нижней губ.

Одним из условий успешной реконструкции верхней губы при врожденных расщелинах является формирование свободного преддверия полости рта. Недоразвитие его, наиболее характерное для двусторонних поражений, сопровождается ограничением подвижности круговой мышцы рта вследствие ее спаяния с межчелюстной костью. Для формирования преддверия полости рта возможны отсечение пролябиума от межчелюстной кости и пересадка в область образовавшегося дефекта свободного кожного лоскута или лоскута слизистой оболочки щек. Однако сохраняющаяся

252

разобщенность пучков круговой мышцы рта, сопровождающаяся ретракцией и фиксацией мышечных культей в области боковых фрагментов губы, способствует ограничению ее мышечной активности. Во избежание этого И. А. Козин (1982)предусматривает отсечение пролябиума от межчелюстной кости, оставляя участки слизистой оболочки по боковым ее поверхностям и в нижней части. После мобилизации их перемещают на альвеолярный отросток и сшивают в виде «конверта»: боковые участки-к центру, нижний-кверху. Заднюю стенку губы формируют путем перемещения слизисто-мышечных лоскутов верхней губы и щек, сшивают послойно круговую мышцу рта и слизистую оболочку.

В основе планирования реконструктивной хейлоринопластики при деформациях после устранения двусторонних расщелин верхней губы остается перемещение «раздвоенного», или вилообразного, лоскута. Однако для создания более прочной опоры кончику носа целесообразно включение в лоскут крыльных хрящей. Объем этой операции варьирует в зависимости от выраженности сопутствующей деформации крыльев носа. По обеим сторонам в проекции колонок губного желобка намечают (рис. 95)две рубцово-кожные полоски верхней губы с основаниями у порога преддверия полости носа шириной не менее 5мм (1).Внутренние линии рисунка (2) переводят на кожную перегородку носа до начала ее расширения, где, как правило, на уровне средней или нижней трети они пересекаются. Наружные линии продлевают в полости носовых ходов (3)в области дна преддверия полости носа, по слизистой оболочке носовой перегородки позади медиальных ножек, арок, через латеральные ножки больших хрящей крыльев кончика носа и далее циркулярно позади оснований крыльев до пересечения с наружными линиями в области преддверия полости носа.

Оперативное вмешательство может быть выполнено под инфильтра-ционной анестезией 1 %раствором тримекаина или 1 %раствором новокаина.

После анестезии рассекают ткани по намеченным линиям. Выделяют рубцово-кожные полоски верхней губы, кожную перегородку носа с медиальными ножками больших хрящей крыльев, их арками, а также перед-ненаружные отделы латеральных ножек хрящей, покрытые выстилкой носа. Отслаивают кожу кончика носа от подлежащих хрящей, мобилизуют ткани между кожей и выстилкой в области оснований крыльев (4).Удаляют клетчатку между медиальными ножками больших хрящей крыльев и сшивают их между собой кетгутом. Верхненаружные их отделы (5)мобилизуют от слизистой оболочки и удаляют. Иссекают участки носовой мышцы, локализующиеся в этой области. Мобилизуют ретроградно кожу над сохраненными передними отделами латеральных ножек больших хрящей крыльев, т. е. кпереди от линий эндоназальных разрезов. После этого выкроенный, так называемый раздвоенный лоскут (6),включающий в себя две рубцово-кожные полоски верхней губы, укороченную кожную перегородку носа, медиальные ножки, арки и передние отделы латеральных ножек больших хрящей крыльев носа, покрытые слизистой оболочкой, перемещают кпереди на необходимое расстояние, визуально определяя наиболее приемлемое в косметическом отношении положение кончика носа. Между рубцово-кожными полосками и медиальными ножками хрящей крыльев кончика носа накладывают кетгутовые швы. Проводят разрезы под основаниями крыльев носа, отсекают их от подлежащих тканей и перемещают к центру, фиксируя ближе к носовой ости. Низводят центральный отдел губы до уровня боковых фрагментов, производят миопластику круговой мышцы рта, после чего участок нижней трети кожного отдела перегородки

253

Рис. 95. Схема выкраивания и перемещения «раздвоенного» лоскута. Объяснение

в тексте.

носа укладывают на сшитые между собой фрагменты верхней трети круговой мышцы рта.

Накладывают послойные швы на края ран из кетгута и конского волоса. В тех случаях, когда наряду с уплощением кончика носа нет деформации его крыльев и основание не расширено, объем операции в области концевого отдела носа можно сократить. Нерационально продлевать разрезы кнаружи, за пределы средних третей латеральных ножек больших хрящей крыльев. Благодаря этому уменьшается травматичность операции, что, естественно, снижает вероятность возникновения послеоперационных осложнений при возможности перемещения кончика носа на достаточную величину.

При уплощении кончика носа в сочетании с деформацией его крыльев

254

(«гребни» со стороны выстилки) без расширения оснований эндоназальные разрезы следует проводить до наружных границ латеральных ножек больших хрящей крыльев, мобилизовать верхненаружные участки хрящевых пластинок от кожи и подлежащей слизистой оболочки и удалить. А в тех случаях, когда сочетаются все три элемента деформации, т. е. уплощение кончика, деформация его крыльев и расширение основания носа, хейлори-нопластику целесообразно проводить строго в соответствии с описанием методики операции в полном объеме.

После сшивания рубцово-кожных полосок губы сформированная перегородка носа может провисать больше, чем это наблюдается в норме. Для устранения ее провисания следует отслоить слизистую оболочку четырехугольного хряща на 1-2мм и иссечь. В таком случае провисание перегородки будет ликвидировано. Делать уже рубцово-кожные полоски не следует во избежание в них трофических нарушений.

При планировании 'этапное ги лечения следует тщательно анализировать дооперационное состояние верхней губы, возможности ее изменения после перемещения кончика носа и варианты последующей коррекции. Так, при сохранении всех элементов верхней губы возможны выкраивание и перемещение полноценного «раздвоенного» лоскута. А при выраженных рубцовых изменениях пролябиума или его дефектах рубцово-измененную кожу верхней губы целесообразно использовать для формирования кожной перегородки и восполнения дефекта выстилки ее дистального отдела, используя принцип перемещения «раздвоенного» лоскута.

Дальнейшую коррекцию верхней губы производят в соответствии с тяжестью деформации, ориентируясь на степень дефекта ее центрального отдела и недоразвития преддверия полости рта.

При сохраненном пролябиуме и его спаянии с межчелюстной костью после перемещения «раздвоенного» лоскута пролябиум отсекаю! от межчелюстной кости, низводят до уровня боковых фрагментов губы. Дефект выстилки межчелюстной кости восполняют за счет оставшейся слизистой оболочки пролябиума, а при ее дефиците дополнительно используют слизистую оболочку боковых фрагментов.

Со стороны полости рта па слизистой оболочке верхней губы намечают линии будущих разрезов (1,2,-3, 4)по рубцам (рис. 96),предусматривая выделение трапециевидного лоскута (5)слизистой оболочки с основанием у межчелюстной кости и вершиной в области красной каймы, далее боковые разрезы слизистой оболочки можно продлить, не доходя до соединения с линией рассечения кожи и кожно-слизистой линии на 3 4мм, а при выраженной степени укорочения пролябиума и интерпозиции тканей по ходу «дуги Купидона»- соединить линии рассечения кожи, красной каймы и слизистой оболочки, оставляя срединный фрагмент губы в виде кожно-мышечного лоскута на двух питающих ножках, в которых проходит верхняя губная артерия.

Разрезы проводят по намеченным линиям. Пролябиум с участком расширенной кожной перегородки носа (6)с клетчаткой, а также атрофич-ными волокнами круговой мышцы рта выделяют в виде треугольного лоскута с основанием у красной каймы, не пересекая верхнюю губную артерию. Со стороны полости рта па задней поверхности верхней губы выкраивают лоскут слизистой оболочки с основанием у межчелюстной кости (5).После дополнительной мобилизации укладывают и фиксируют его к межчелюстной кости, формируя высокую переходную складку. Сквозными разрезами под основаниями крыльев носа рассекают кожу, мышцы и слизистую оболочку, формируя два углообразных лоскута типа «кочерга»

255

Рис. 96. Схема реконструкции верхней губы с низведением ее центрального отдела

на двух артериализированных питающих ножках.

а-вид снаружи; б-вид со стороны полости рта. Объяснение в тексте.

(7),включающие латеральные фрагменты верхней губы, которые перемещают к центру. Мобилизуют культи круговой мышцы рта на протяжении до 1см и сшивают между собой в центре губы, дополнительно фиксируя к надкостнице носовой ости. Мобилизованный на двух питающих ножках кожно-мышечный лоскут центрального отдела верхней губы с фрагментом кожной перегородки носа без задней стенки-слизистой оболочки, использованной для пластики дефекта выстилки межчелюстной кости, свободно опускают до уровня боковых фрагментов губы и укладывают на сшитую круговую мышцу рта, образуя мышечную дупликатуру (8).Участок красной каймы и часть слизистой оболочки нижнего отдела губы также мобилизуют и низводят, сшивают культи круговой мышцы рта боковых фрагментов, устраняя западение в центре красной каймы. Заднюю стенку губы формируют за счет перемещения кнутри мобилизованных по мере необходимости лоскутов слизистой оболочки боковых фрагментов. Накладывают послойные швы на края ран из кетгута и конского волоса.

При отсутствии показаний для формирования преддверия полости рта разрезы в полости рта не производят. Во всех случаях дефекта центрального отдела верхней губы наиболее приемлемым способом его устранения является операция Аббе или его модификация [Виссарионов В. А., 1986]. Использование лоскутов с нижней губы на артериализированной питающей ножке обеспечивает устранение дефицита тканей верхней губы, а также диспропорцию в развитии верхней и нижней губ. Кроме того, возможно воссоздание практически всех анатомических элементов верхней губы, включая «лук Купидона» и подобие губного желобка. Следует шире прибегать к этому виду оперативного вмешательства, не забывая, что его эффективность значительно превосходит операционные «издержки» в виде линейного рубца на нижней губе.

256

Рис. 97.Схематическое изображение операции Аббе.

При выраженном дефиците слизистой оболочки преддверия полости рта выкраивают «раздвоенный» лоскут, используя для удлинения перегородки носа кожу с боковых фрагментов губы, а рубцово-измененную кожу в проекции пролябиума в виде полоски шириной до 1см оставляют на межчелюстной кости. Боковые фрагменты губы широко мобилизуют в виде лоскутов типа «кочерга» и перемещают к центру, способствуя углублению преддверия полости рта. Пучки круговой мышцы рта сшивают друг с другом и фиксируют к носовой ости. После этого полнослойный дефект губы восполняют аналогичных размеров лоскутом (АВС) на артериализи-рованной питающей ножке с нижней губы по способу Абби (рис. 97).При выраженных диспропорциях в развитии верхней и нижней губ в области пролябиума целесообразно создание мышечной дупликатуры. Для этого после перемещения кончика носа и формирования преддверия полости рта широко мобилизуют боковые фрагменты верхней губы с выделением всех ее слоев-кожи, мышцы, слизистой оболочки-на протяжении до 1,5см. Слизистую оболочку губы сшивают сверху вниз, оставляя разобщенными лишь участки красной каймы. Производят миопластику. Лоскуты слизистой оболочки легко растягиваются, и, как правило, затруднений при их сшивании не наблюдается. Затем остающийся кожный дефект восполняют лоскутом с нижней губы, состоящим из кожи, мышцы и красной каймы. Слизистую оболочку его иссекают. Таким образом, на верхней губе формируется мышечная дупликатура. Артериализированную питающую ножку отсекают на 7-8-й день после операции. Перемещение кожно-мы-шечного лоскута с нижней губы имеет преимущество перед кожным трансплантатом, поскольку последний, лишенный мышечной основы, подвергается рубцовому сморщиванию в различных направлениях. Что же касается нижней губы, то она обладает большими резервными возможностями к растяжению.

Для устранения деформаций верхней губы и носа после асимметричных двусторонних расщелин целесообразно также использовать оперативные приемы, как и после симметричных поражений. Но при перемещении кончика носа наряду с удлинением кожной перегородки за счет «раздвоенного» лоскута на стороне наибольшего уплощения крыла носа выделяют внутреннюю треть большого хряща крыла, подобно «скользящему» лоскуту при односторонних расщелинах. Особенно эффективным является способ реконструкции верхней губы с перемещением пролябиума на двух питающих артериализированных ножках, позволяющих его ротацию на стороне наибольшего укорочения. Более того, если подвижность выделенного кож-

257

17-1164

но-мышечного лоскута в этом месте ограничена, то одну его питающую ножку можно рассечь полностью. Кровообращение в нем при этом не нарушается, подобно полнослойному лоскуту с нижней губы по Абби.

17.4. ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА, ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Успех восстановительного лечения деформаций верхней губы и носа в значительной мере определяется соблюдением определенных требований к ведению послеоперационного периода. Они направлены преимущественно на профилактику трофических нарушений со стороны оперированных тканей, осложнений воспалительного характера в ранние сроки после операции, а также на корректировку последующего процесса рубцевания, который продолжается до года.

При проведении реконструктивной хейлоринопластики с использованием рубцово-измененных тканей верхней губы для восполнения дефекта выстилки преддверия полости носа особенное внимание необходимо уделять обеспечению условий для их приживления в новом положении. В ряде случаев после перемещения «скользящего» лоскута рубцово-кожная полоска губы находится в условиях, сходных с положением кожного аутотрансплан-тата. Поэтому перемещенным тканям необходимо создать функциональный покой, умеренное прижатие к подлежащей поверхности для прорастания кровеносных сосудов.

После завершения оперативного вмешательства следует затампониро-вать оба носовых хода турундами с йодоформом на 6-8дней. Этого, как правило, вполне достаточно для прорастания капилляров в рубцово-кож-ный фрагмент «скользящего» лоскута. На верхнюю губу накладывают повязку, смоченную 70%раствором спирта, и меняют ее на 2-йдень, а затем через 1-2дня. Аналогичные лечебные мероприятия проводят при перемещении «раздвоенного» лоскута и при коррекции верхней губы с низведением пролябиума на двух питающих артериализированных ножках.

Для профилактики воспалительных осложнений рационально использование антибактериальных препаратов целенаправленного действия.

При благоприятном течении послеоперационного периода швы снимают на 6-7-й день. Если рубцово-кожный лоскут или оба лоскута в случае двусторонних поражений прижились полностью, в носовой ход или оба носовых хода вводят сформированные соответственно размерам ноздрей полихлорвиниловые трубочки для профилактики концентрического сужения носовых ходов и формирования крыльев носа. Сроки их ношения индивидуальны. Определенным «индикатором» этого времени является качество послеоперационного рубца верхней губы. Если рубец становится мягким, цвета окружающей кожи, т. е. клинически завершается образование благоприятного рубца, вкладыши в носовые ходы можно не вставлять.

Хороший непосредственный результат реконструктивной хейлоринопластики может быть значительно снижен из-за формирования в области верхней губы и основания носа гипертрофического или келоидного рубца. Как известно, такие рубцы наиболее часто развиваются в области верхней губы и центральных отделах лица. Для их профилактики широкое применение находит Букки-терапия. Обычно проводят облучение рубцов губы на 8-9-й день после операции. Разовая доза облучения составляет от 1000до1500рад. Букки-терапия особенно необходима больным в возрасте 14-17

258

лет, когда рубцевание происходит наименее благоприятно, что связано, вероятно, с бурной перестройкой гормонального фона организма. Как правило, проводят 2-3-кратную процедуру с интервалом в 1,5-2мес. При сформировавшемся гипертрофическом или келоидном рубце положительный эффект оказывает криодеструкция его с последующей Букки-терапией.

Дополнительным лечебным воздействием для размягчения рубцовой ткани является подкожное введение стекловидного тела по 2мл в течение15-20дней.

Наиболее частым осложнением после перемещения «скользящего» и «раздвоенного» лоскутов является отторжение поверхностного слоя дермы в области вершин включенных в их состав рубцово-кожных полосок верхней губы. Чаще всего оно связано с нарушением техники выкраивания лоскутов, особенно когда рубцово-кожные полоски длинные и узкие.

Реже наблюдается некроз всех слоев кожных фрагментов «скользящего» и «раздвоенного» лоскутов на протяжении до 0,3-0,5см. Такие глубокие изменения в тканях возможны также при несоблюдении правил выкраивания лоскутов, сдавлении их тампонами или после наложения фиксирующих сближающих П-образных швов через рубцово-кожные губы для формирования кожной перегородки носа после двусторонних поражений.

Лечение возникших осложнений осуществляют по принципу лечения мягкотканных ран. Наряду с процессом отторжения некротизированных тканей, который может длиться до 2нед, происходит эпителизация раневой поверхности с окружающих участков дна преддверий полости носа и нижнебоковых отделов перепончатой части перегородки носа. Для ее стимуляции могут быть использованы тампоны с солкосериловой или 10 %метил-урациловой мазью. К счастью, описанные выше осложнения не оказывают значительного влияния на окончательный результат лечения, если больной аккуратно соблюдает рекомендации после выписки из стационара, т. е. носит внутриносовые вкладыши.

Возможны также частичные некрозы вершин кожного лоскута с носовой перегородки, составляющего часть пролябиума, перемещенного в виде фрагмента губы на двух питающих артериализированных ножках. Причинами возникновения их являются нарушения техники операций, особенно истончение этих участков кожи, Пролябиум должен быть выкроен во всю толщу, а после операции на губу необходимо накладывать повязки с 70% раствором спирта. Следует избегать мазевых повязок, которые способствуют «раскисанию» тканей, швы становятся рыхлыми, а в ряде случаев прорезываются. При возникновении подобного осложнения, напротив, целесообразно накладывать на губу повязки с мазью Вишневского до отторжения некротизированных тканей, а затем сшить края ран вторичными швами. Если же расхождение швов с обнажением краев раны не превышает 2-3мм, лучше всего обрабатывать раневую поверхность 5% раствором перманганата калия до образования корки, под которой происходит эпителизация.

Анализ результатов лечения больных с деформациями верхней губы и носа после устранения врожденных расщелин лица свидетельствует о том, что если рекомендуемые условия ведения послеоперационного периода, возможные практически во всех лечебных учреждениях, соблюдаются полностью, восстановление оперированных тканей происходит без осложнений. Если же осложнения возникли, то при правильном их лечении и соблюдении рекомендаций в течение 68мес после операции (корректировка процесса рубцевания, ношение внутриносовых вкладышей) происходит восстановление функции и формы оперированных органов.

259

17*