- •Глава 1

- •Глава 2 ___ ___ ____ ___

- •Глава 3

- •3.1.Местная пластика встречными треугольными лоскутами

- •3.2. Местная пластика ротационными лоскутами

- •3.3. Местная пластика лоскутом на сосудистой ножке

- •3.4. Местная пластика лоскутом на одной ножке

- •4.2.Общие положения проведения пересадки сложного лоскута с использованием микрохирургической техники

- •4.3.Аутотрансплантация торакодорсального лоскута

- •4.4. Аутотрансплантация лоскута с волосистой части головы

- •Глава 4

- •4.5. Формирование поперечного шейного лоскута

- •4.6. Формирование лоскута с тыла стопы

- •4.7. Формирование сложного лоскута с предплечья

- •4.8. Пластика дельтопекторальным лоскутом

- •4.9.Формирование плечегрудного лоскута

- •4.10.Перемещение височной мышцы и височной фасции

- •4.11.Пластика сложным лоскутом с включением большой грудной мышцы

- •4.12.Формирование лоскута с включением трапециевидной мышцы

- •4.13.Пластика сложным лоскутом с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы

- •Глава 5

- •Глава 6

- •6.1.Свободная пересадка кожи во всю толщу

- •6.2.Свободная пересадка расщепленной кожи

- •6.3.Двухэтапный погружной способ свободной пересадки расщепленных лоскутов кожи

- •Глава 7

- •7.1.Заимствование свободных трансплантатов фасции и жировой клетчатки

- •7.2.Свободная пересадка сложных трансплантатов

- •Глава 8

- •Глава 9

- •I. По этиологии:

- •II. По анаюмо-юно! рафическим характеристикам:

- •III. По характеру дефекта:

- •9.1.Устранение сквозных дефектов

- •9.2.Устранение несквозных дефектов

- •9.3.Устранение дефектов носа

- •9.3.1.Устранение тотальных и субтотальных дефектов носа

- •9.3.2.Устранение несквозных дефектов носа

- •Глава 10

- •Глава 1 1

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 1. Пластическая и реконструктивная хирургия. Понятие, задачи, достижения, нерешенные вопросы. А. И. Неробеев .......

- •Глава 2. Принципы планирования пластических операций на лице и шее. Особенности техники проведения операций на мягких тканях.

- •Глава 3. Местная пластика. А.Т.Титова .............

- •Глава 4. Пересадка тканей с сохранением сосудистых связей. А. И. Неробеев

- •Глава 5. Пластика стебельчатым лоскутом. 77. В. Наумов .......

- •Глава 16. Устранение врожденных расщелин верхней губы. Б.Н.Давыдов,

- •Глава 17. Устранение послеоперационных деформаций губы и носа. В. А. Виссарионов ..................... 240

- •Глава 18. Лечение больных с врожденными расщелинами неба. Б. Н. Давыдов.

- •Глава 19. Эстетические операции в области лица. И. И. Фришберг , .... 272 Список основной литературы ..,.,...,..,,,.,., 285

- •16.4.Первичная пластика врожденных двусторонних расщелин верхней губы, альвеолярного отростка и неба

- •16.5.Первичная двусторонняя ринохейлогнатопластика

- •Глава 17

- •17.1.Возрастные показания

- •17.2.Устранение деформаций верхней губы и носа после операций по поводу односторонней расщелины

- •17.3.Устранение деформаций верхней губы и носа после операций по поводу двусторонних расщелин

- •17.4.Ведение послеоперационного периода, возможные осложнения. Их профилактика и лечение

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 1. Пластическая и реконструктивная хирургия. Понятие, задачи, достижения, нерешенные вопросы. А. И. Неробеев .......

- •Глава 2. Принципы планирования пластических операций на лице и шее. Особенности техники проведения операций на мягких тканях.

- •Глава 3. Местная пластика. А.Т.Титова .............

- •Глава 4. Пересадка тканей с сохранением сосудистых связей. А. И. Неробеев

- •Глава 5. Пластика стебельчатым лоскутом. 77. В. Наумов .......

- •Глава 16. Устранение врожденных расщелин верхней губы. Б.Н.Давыдов,

Глава 16

УСТРАНЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ

Врожденные расщелины лица составляли в СССР от 7,8до 12,3%[Була-товскаяБ.Я., 1964;БлохинаС.И., 1981]от всех уродств человека. За последние 50лет в большинстве регионов страны рождение детей с расщелинами верхней губы и неба остается стабильным и достигает соотношения1:800- 1:1000родившихся. В ряде стран (Дания, Чехия, Польша, Венгрия и др.) за эти годы появилась тенденция к увеличению рождаемости детей с врожденными расщелинами лица, в пределах 1:500- 1:600.

Врожденные расщелины верхней губы и неба, сопутствующие им деформации носа встречаются в виде различных форм и вариантов. При классификации клинических форм расщелин верхней губы и альвеолярного отростка следует учитывать их эмбриопатогенез. Расщелины твердого и мягкого неба относятся к патологии развития вторичного неба, которое формируется в иные сроки, чем первичное небо. Как в эмбриологическом, так и в клиническом отношении возможны сочетания этих двух патологий, разграниченных временем возникновения и различием анатомо-топогра-фических областей.

Основываясь на новых данных о патологической анатомии расщелин верхней губы, альвеолярного отростка верхней челюсти и неба, на представлениях об эмбриогенезе и патоэмбриогенезе врожденных расщелин лица, мы предлагаем классифицировать расщелины верхней губы и неба по эмбриопатогенетическому принципу, выделив три группы.

К первой эмбриопатогенетической группе отнесены одно- и двусторонние расщелины верхней губы, альвеолярного отростка с деформациями носа. По степени расщепления расщелины губы делят на скрытые, неполные и полные.

Скрытая расщелина верхней губы сопровождается выемкой на красной кайме и втянутой линейной бороздкой на коже губы, расщеплением на стороне расщелины верхних пучков глубокого слоя круговой мышцы рта, образованием клиновидного дефекта подносового края грушевидного отверстия или бороздки на вестибулярной поверхности альвеолярного отростка и аномалиями формы, положения и числа бокового резца, деформацией крыльных хрящей.

К неполным расщелинам относят все расщелины, не переходящие порог ноздри. Расщепление верхней губы на стороне расщелины достигает верхней трети. Расщелина альвеолярного отростка может быть неполной, дефект имеет треугольную форму с вершиной, обращенной к гребню альвеолярного отростка, а основанием-к подносовому краю. Может быть расщепление круговой мышцы рта на всем протяжении, деформация носа в пределах всего хрящевого остова.

При скрытых и неполных односторонних расщелинах верхней губы деформация носа выражена меньше, чем при полных. Изменения верхней челюсти при этом усугубляют деформацию носа, но не являются первопричиной ее развития. Например, при скрытых расщелинах верхней губы деформация возникает во всем хрящевом скелете носа, а костные изменения

218

со стороны верхней челюсти могут быть незначительными. Изменения в хрящевом скелете носа находятся в прямой зависимости от выраженности дисфункции мышц носа и приротовой области.

При полных расщелинах расщепляется верхняя губа по всей высоте. Расщепление альвеолярного отростка достигает резцового отверстия. Прилежащие к расщелине участки кости недоразвиты. Полное расщепление круговой мышцы рта сочетается с асимметричным расположением на кости начала носовой мышцы. Деформация носа- в пределах всего хрящевого и костного остова.

При двусторонних расщелинах верхней губы расщепление круговой мышцы рта, альвеолярного отростка и деформация хрящей носа аналогичны с двух сторон, а в зависимости от степени изменений симметричны или асимметричны.

Деформации носа по их выраженности разделены на три степени. К деформациям носа Iстепени при односторонних или асимметричных двусторонних расщелинах верхней губы и альвеолярного отростка относятся деформации, выражающиеся односторонним уплощением купола кончика носа, смещением оси спинки носа в пределах 1-4°от передней носовой ости и основания кожной перегородки от срединной плоскости до4мм. К деформациям носа IIстепени относятся деформации с уплощением крыла, укорочением кожной перегородки и западением основания крыла на стороне расщелины. Отклонение спинки носа от срединной плоскости не превышает 8°,а смещение носовой ости и основания кожной перегородки не более 8мм. При деформациях носа IIIстепени крыло на стороне расщелины растягивается, полностью теряет форму, основание его смещено кзади, носовые кости уплощены. Ось спинки носа отклоняется от срединной плоскости более чем на 8°,а передняя носовая ость более 8мм.

При двусторонних расщелинах верхней губы и альвеолярного отростка деформации носа Iстепени характеризуются двусторонним уплощением купола кончика носа, увеличением носогубного угла; IIстепени-уплощением крыльев носа с двух сторон, укорочением и расширением кожно-хря-щевой перегородки; IIIстепени-двусторонним уплощением крыльев носа, резким расширением и укорочением кожно-хрящевой перегородки.

Ко второй эмбриопатогенетйческой группе отнесены два вида срединных расщелин: мягкого неба и мягкого и твердого неба.

Расщелины мягкого неба делят на скрытые-с подслизистым расщеплением мышц мягкого неба и язычка, неполные- не достигающие твердого неба и полные-достигающие твердого неба.

Второй вид-расщелины мягкого и твердого неба. Они также делятся на скрытые-по дслизистое расщепление мышц, небных отростков и язычка, неполные-не доходящие до резцового отверстия и полные-достигающие резцового отверстия.

К третьей, смешанной эмбриопатогенетйческой, группе отнесены одно-и двусторонние расщелины губы, альвеолярного отростка с деформацией носа, сочетающиеся со срединными расщелинами мягкого и частично твердого неба или расщелинами мягкого и твердого неба.

Одно- и двусторонние расщелины альвеолярного отростка и неба разделены также на три степени по размеру недоразвития альвеолярного базиса, определяемого разницей ширины расщелины на уровне апикального базиса и гребня альвеолярного отростка.

При односторонних расщелинах губы, альвеолярного отростка и неба Iстепени недоразвитие апикального базиса не превышает 4мм. Как правило, это больные с неполной расщелиной губы. При расщелинах II

219

степени недоразвитие кости составляет от 4до 7мм, при IIIстепени-превышает 7мм.

При двусторонних расщелинах верхней губы, альвеолярного отростка и неба степень расщелины определяется по двум параметрам: по степени смещения межчелюстной кости (определяют расстояние от линии, соединяющей края малых фрагментов, до резцового сосочка межчелюстной кости) и суммарному дефекту костной ткани по краям расщелины. При Iстепени выстояние межчелюстной кости и дефект не превышают7мм, при IIстепени-в пределах 7-14мм, при IIIстепени -превышают14мм.

Классификация позволяет четко диагностировать и дифференцировать все клинические формы расщелин верхней губы, альвеолярного отростка и неба.

Пластические операции при врожденных расщелинах верхней губы, альвеолярного отростка и неба показаны всем детям, родившимся в срок, имеющим общее состояние организма, позволяющее произвести оперативное вмешательство.

Противопоказаниями к операции являются сочетанные пороки развития жизненно важных органов (головной мозг, сердце, внутренние органы), родовые травмы (череп, кости лица), приобретенные заболевания, препятствующие операции (часто пневмония и др.), физиологическая желтуха и другие нарушения физиологических функций ребенка раннего возраста. Противопоказания носят в основном относительный характер. После соответствующей подготовки, правильного выбора возрастного срока операция может быть проведена.

Оптимальными считаются два возраста: первые 2-12дней [Давыдов Б.Н., 1984;Вернадский Ю. И., 1985,и др.] и 6-8мес.

Вмешательство в возрасте 2-12дней способствует более благоприятному развитию верхней губы и носа, уменьшению психической травмы родителей (сохранение семьи и т.д.). Однако оперативное вмешательство в этот срок связано с рядом трудностей, обусловленных высокой чувствительностью ребенка к кровопотере, малыми анатомическими деталями верхней губы, несовершенством терморегуляции.

В 6-8мес жизни ребенка стабилизируется темп развития анатомических образований в средней зоне лица, уменьшается риск повреждения ростковых зон, хрящей носа, прорезываются центральные резцы верхней и нижней челюстей (создается естественный «замок», препятствующий микрогнатии верхней челюсти), состояние развития ребенка позволяет выполнить в полном объеме корригирующие вмешательства для устранения врожденных деформаций средней зоны лица.

Согласно современным представлениям о механизме возникновения деформаций в средней зоне лица при врожденных расщелинах верхней губы, альвеолярного отростка и неба, хирургическое лечение должно быть направлено на восстановление анатомической целостности верхней губы и одномоментное устранение врожденных деформаций носа и дефектов лица, на создание благоприятных условий правильной роста и формирования средней зоны лица в течение всего периода детства.

Для этого необходимо решить следующие задачи.

1.Устранение дефекта верхней губы с одномоментным удлинением ее медиального фрагмента и созданием правильной формы красной каймы («лука Купидона»).

2.Восстановление непрерывности всех слоев расщепленной круговой мышцы рта с одномоментным устранением порочного прикрепления ее

220

верхних пучков к ножке крыльного хряща со стороны расщелины, восстановление симметричного начала носовой мышцы на стороне расщелины.

3.Коррекция формы и положения хрящей носа.

4.Восстановление непрерывности альвеолярного отростка для создания условий воздействия хряща перегородки носа на верхнюю челюсть (малый фрагмент) со стороны расщелины с целью стимуляции шовного роста лицевых костей.

В зависимости от вида врожденной расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и неба, формы сопутствующих деформаций хрящевого и костного остова носа и объема вмешательства первичную пластику подразделяют на хейлопластику, ринохейлопластику и ринохейлогнато-пластику.

16.1. ПЕРВИЧНАЯ ХЕЙЛОПЛАСТИКА

Первичная хейлопластика ограничивается восстановлением анатомически правильной формы верхней губы (устранение дефекта, удлинение внутреннего фрагмента, соединение культей круговой мышцы рта, перемещение основания крыла носа, формирование красной каймы). Этот упрощенный вид операции, показанный при скрытых и неполных расщелинах в ранние сроки, когда деформация носа незначительна, решает только одну задачу и может быть при определенных показаниях проведен на 2 12-йдень жизни ребенка (в условиях родильного дома или специализированного отделения).

Для успешного восстановления формы верхней губы следует учитывать ее анатомическую форму и некоторые особенности, присущие детям раннего возраста. Верхняя губа у детей более резко выступает, чем у взрослых, анатомические детали более мелкие, очерченность их менее четкая. Высота губы, толщина, ширина фильтра, цвет красной каймы, форма профиля подвержены значительным индивидуальным колебаниям. Однако отсутствие или изменение ряда анатомических деталей резко нарушает вид и форму губы. В то же время, восстанавливая анатомические детали, необходимо провести тщательное восстановление послойного расположения тканей губы -кожи и слизистой оболочки преддверия, мышечных пучков круговой мышцы рта, иначе не удается достигнуть правильной формы губы.

Верхняя губа в норме состоит из пяти анатомических элементов. В идеально правильной губе эти элементы в гармоничном соотношении обусловливают эстетическую красоту: фильтр расширяется книзу, колонки фильтра выражены, изгибы дуги Купидона плавные, срединный бугорок хорошо выражен, красная кайма такой же ширины, как и на нижней губе.

При пластике врожденных расщелин лица получить идеальную форму верхней губы представляет большие трудности, тем не менее хирург должен стремиться к ней, добиваясь сохранения анатомических деталей нормальной губы.

Предложено много различных методов хейлопластики у детей в раннем возрасте, однако в свете современных требований практическое значение и наиболее частое применение как в России, так и за рубежом имеют методы Теннисона и Обуховой. Общим и характерным признаком этих методик является использование треугольного лоскута в нижней трети наружного фрагмента верхней губы для удлинения внутреннего.

При чрезмерном удлинении наружного фрагмента К. Вгаиег и Ь. ^Уо!е (1978)рекомендуют его укорочение.

При односторонних расщелинах верхней губы операцию производят по

221

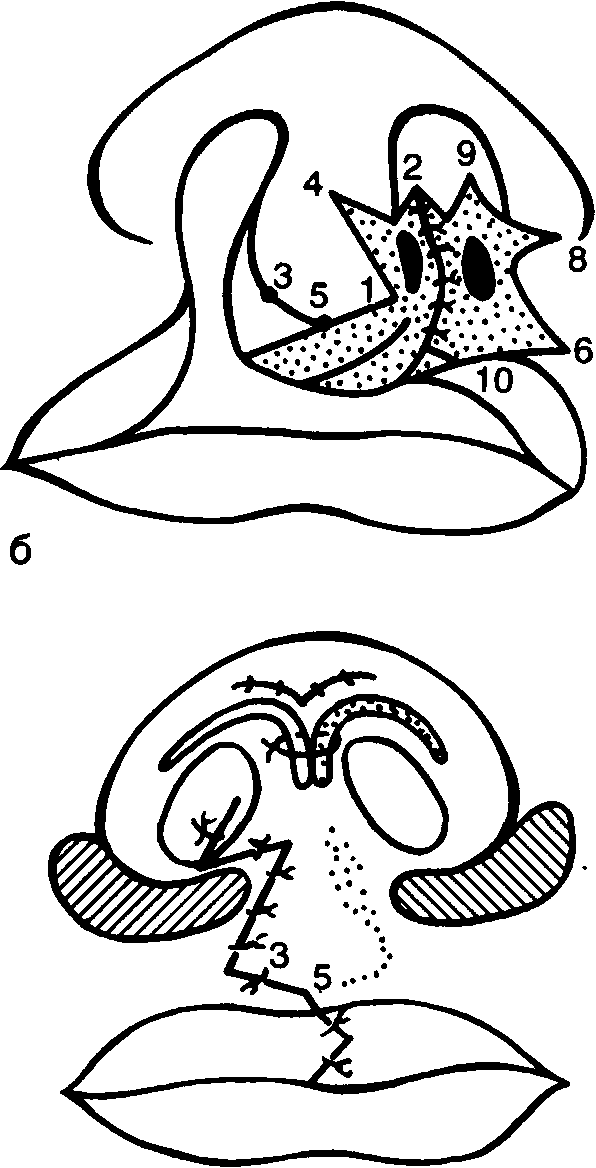

Рис. 80. Первичная хейлопластика. а, б, в "этапы операции. Объяснение в тексте.

заранее намеченному плану (рис. 80).На внутреннем фрагменте находят три точки: точка 1по средней линии (на месте бугорка верхней губы), точка2сбоку на месте верхнего изгиба пограничной линии и соответственно боковой колонке губного желобка, точка 3отмечается на одинаковом расстоянии от центральной точки, соответственно положению боковой точки 2.Точка 4-на дне преддверия носа, соответственно окончанию колонки губного желобка здоровой стороны. Точка 5наносится в плоскости основания столбика перегородки носа после его выпрямления в среднем положении в месте перехода в кожно-слизистое соединение и на таком же расстоянии, как на здоровой стороне от порога носа. Точка б располагается на середине губного желобка и является окончанием линии 3-6,равной стороне равностороннего треугольника наружного фрагмента и проведенной под прямым углом к линии 5-3,Длина линии З-б равна разности между расстояниями 4-2и 5-3,т.е. величине укорочения края внутреннего фрагмента губы. На наружном фрагменте губы точка 7ставится на расстоянии от наружной поверхности завитка крыла носа, равном такому же расстоянию на здоровой стороне. Точка 8помещается в такое же соотношение к внутренней поверхности завитка крыла носа стороны расщелины, как и на здоровой стороне точка 4.Точка 9подбирается на длину линии 3-6,в таком положении расстояние между точками 7и 9будет основанием равностороннего треугольника, вершина которого совпадает с точкой 10,а линии 7-10и 10- 9равны между собой и основанием треугольного лоскута 7-10-9.

При чрезмерном удлинении наружного фрагмента губы под основанием крыла носа иссекают треугольный лоскут, такой же, как и в нижней трети с вершиной в сторону завитка носа. После нанесения и соединения точек 6-3-5и 7-10-9-8на красной кайме проводят линии из точек 3и 7под углом 45°.

При проведении анестезии в каждую из точек производят вкол иглы и вводят небольшое количество анестетика, а затем, не вынимая иглы, ткани инфильтрируют по направлению к линии разреза. Рассечение тканей лучше начинать с внутреннего фрагмента. При освежении края расщелины рассечение кожи следует вести, несколько отступя от границы красной каймы (во избежание возможной интерпозиции ткани красной каймы в послеоперационный рубец с возрастом ребенка). Одновременно иссекают (до слизистой оболочки полости рта) незадействованную ткань (штриховая часть) в области вершины расщелины и выкраивают треугольный лоскут на наружном фрагменте. Кожные края после разрезов тщательно отсепаро-

222

Рис. 81. Односторонняя неполная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка

и деформация носа I степени у ребенка 4 мес.

а-до операции; б-через 3 нед после первичной хейлопластики.

вывают. Треугольный лоскут 7-10-9,состоящий из кожно-подкожной части, не должен быть толстым. Разрез 6- 3проникает до слизистой оболочки с рассечением ее по краю для получения полного отведения книзу бугорка красной каймы и достижения удлинения фрагмента. Во время рассечения для уменьшения кровотечения необходимо, чтобы ассистент, удерживая губу, захватил ее между большим и указательным пальцами. Культи круговой мышцы рта отсепаровывают, ткани под основанием крыла носа со стороны расщелины отслаивают от кости верхней челюсти. Пластиночный шов под основаниями крыльев носа не накладывают. На края операционной раны послойно накладывают швы: на слизистую оболочку преддверия рта, начиная с вершины расщелины, кетгутом; на мышцы-погружные швы тонким хромированным кетгутом или лавсаном и по ходу мышечных волокон; на кожу- тонким лавсаном или конским волосом. Наложение кожного шва начинают с фиксации треугольного лоскута, перемещенного в раскрывшийся разрез для удлинения внутреннего фрагмента. При этом проверяют степень опускания бугорка и удлинение внутреннего фрагмента губы. Далее выравнивают «лук Купидона» и формируют красную кайму.

При первичной хейлопластике, показанной в основном по чрезвычайным обстоятельствам (рис. 81,а), достигаются закрытие дефекта и создание полноценной верхней губы в анатомическом, функциональном и эстетическом плане (рис. 81,6).Наряду с этим не исправляется деформация хрящей носа, не устраняется дисфункция мышц приротовой области и носа, дефект альвеолярного отростка, не формируется дно преддверия носа.

Остаточные деформации хрящевого остова носа, формирующиеся в послеоперационном периоде, носят типичный характер и представляют

223

собой врожденные деформации носа, сопутствующие расщелинам верхней губы до операции. Данные осложнения закономерны. При проведении хейлопластики в ранние сроки не представляется возможным выполнить одномоментно в полном объеме коррекцию хрящей носа и порочного положения мышц приротовой области и носа. Одномоментное их устранение с учетом механизма возникновения возможно в более старшем возрасте и на основе нового подхода к методике операции, с включением новых элементов вмешательства на хрящах и мышцах. Соответственно с изменением назначения операции вводят новый термин в ее обозначение, отражающий основные элементы вмешательства,- «первичная ринохейло-пластика».

18.2. ПЕРВИЧНАЯ РИНОХЕЙЛОПЛАСТИКА

По сравнению с первичной хейлопластикой первичная ринохейлопластика является более сложным видом оперативного вмешательства, при котором, кроме задачи восстановления непрерывности верхней губы, решаются еще две задачи-коррекция хрящей носа и устранение порочного положения мышц приротовой области и носа. При этом учитывают механизм смещения крыльных хрящей, где ведущее значение отводят дисфункции верхних пучков круговой мышцы рта. При всех односторонних расщелинах верхней губы, по нашим данным, в связи с расщеплением круговой мышцы рта верхний пучок, идущий со здоровой стороны, прикрепляется к внутренней ножке крыльного хряща со стороны расщелины, а верхний пучок на стороне расщелины-к основанию деформированного крыла носа. Возникающая дисфункция верхних пучков круговой мышцы рта обусловливает смещение внутренней ножки крыльного хряща на стороне расщелины и основания перегородки носа в здоровую сторону, уплощение наружной ножки крыльного хряща и смещение основания крыла носа кзади и книзу.

Первичная ринохейлопластика показана при более тяжелых формах порока развития, деформациях носа и дефектах скелета лица как при неполных, так и полных расщелинах верхней губы, альвеолярного отростка и неба.

Деформация носа и эстетические нарушения в средней зоне лица, возникающие при скрытых неполных и особенно полных расщелинах верхней губы, альвеолярного отростка и неба, издавна привлекали внимание хирургов, побуждая к изысканию патогенетичных оперативных приемов для их устранения во время первичной пластики.

Метод Лимберга.В 1925г. А. А. Лимберг предложил эффективный в то время способ хейлопластики, основанный на сочетании перемещения основания крыла носа с пластикой дна преддверия носа треугольным лоскутом и красной каймы -лоскутом Миро (рис. 82).В 1948г. им были внесены дополнения в методику-тупая расслойка внутренних ножек крыльных хрящей и разрез «кочерга» в верхнем преддверии рта на стороне расщелины. Это фактически была ринохейлопластика, хотя так автором не называлась.

Методика Лимберга построена в основном на эмпирических оперативных приемах, не учитывает механизм деформации хрящей носа, в частности его ведущего элемента- дисфункции верхних пучков круговой мышцы рта. Просто тупое расслаивание внутренних ножек крыльных хрящей или перемещение крыла носа при односторонних расщелинах верхней губы, без отсечения верхнего пучка, прикрепляющегося к основанию крыла носа со

224

Рис. 82. Первичная хейлопластика (ринохейлопластика) по Лимбергу при односторонних расщелинах верхней губы. а, б-этапы операции; в-разрез «кочерга».

стороны расщелины, приводит к рецидиву деформации кончика и основания перегородки носа, к уплощению и смещению основания крыла носа.

Метод Милларда.В зарубежных клиниках получил распространение метод, предложенный К. МШагс! (1958-1964),включающий как элементы коррекции хрящей носа, так и пластическое восстановление непрерывности верхней губы. Этот способ отличается наибольшей анатомичностью по сравнению с другими, эффективно снимает натяжение в верхней трети губы и в области дна преддверия носа [Совтап В.М., СгАеЫг О. Р., 1965].

Метод Милларда включает следующие этапы (рис. 83).

1.Удлинение внутреннего фрагмента верхней губы с помощью дугообразного разреза с одновременным формированием красной каймы лоскутом типа Миро, но с обратным направлением его вершины.

2.Удлинение кожной части перегородки носа и перемещение внутренней ножки и крыльного хряща на стороне расщелины в сторону кончика носа.

3.Для восполнения дефекта тканей под основанием кожной части перегородки носа после перемещения лоскута для удлинения края перегородки и поддержания перемещенной внутренней ножки крыльного хряща на стороне расщелины и пластики дна преддверия носа выкраивают лоскут АВС на наружном фрагменте губы под основанием крыла носа.

225

15-11И

Рис. 83. Первичная хейлопластика (ринохейлопластика) по МилЛарду. а, б-этапы операции; в-направление послеоперационных рубцов.

4.Основание крыла носа на стороне расщелины отслаивают от верхней челюсти и перемещают к основанию перегородки носа, отсепаровывают завиток крыла носа и культи круговой мышцы рта для последующего наложения погружных мышечных швов по ходу волокон мышцы. При широких полных расщелинах дополнительно рассекают слизистую оболочку по краю грушевидного отверстия. Для устранения уплощения хряща крыла носа иссекают серповидный участок кожи в области купола упло-щенной ноздри, большой крыльный хрящ отслаивают от кожи и фиксируют к здоровому крыльному хрящу и перегородке носа двумя швами.

5.Накладывают послойно швы на рану и в последний момент формируют красную кайму путем наложения шелковых швов. При возникающих трудностях формирования губы со стороны преддверия рта используют зет-пластику. Однако при применении методики Милларда остается деформация кончика носа, возникают тракция линейного рубца верхней губы, уплощение завитка носа на стороне расщелины. В этой методике так же, как и в предыдущих, применяют эмпирические приемы коррекции хрящей носа, не учитывают механизм деформации носа и дисфункции мышц носа и приротовой области.

Метод Новоселова.Для достижения стойких результатов устранения деформаций носа и создания благоприятных условий для-развития среднего отдела лица в детском возрасте мы считаем необходимым одномоментно с первичной пластикой устранить деформацию хрящей носа и дисфункцию

226

Рис. 84. Первичная ринохейлопластика по Новоселову. а, б-этапы операции. Объяснение в тексте.

мышц приротовой области обязательно на основе механизма их возникновения. Предпосылками к этому могут послужить наши исследования морфологических и топографо-анатомических особенностей структур среднего отдела лица, обоснование механизма развития деформаций носа. С учетом этих данных наиболее целесообразным и эффективным способом оперативного восстановления верхней губы с одномоментным устранением деформаций носа является разработанная нами первичная ринохейлопластика. Способ включает наряду с закрытием щелевого дефекта губы и удлинением ее медиального фрагмента коррекцию порочного расположения мышц носовых отверстий и ротовой щели, исправление формы хрящей носа с учетом зон роста по методу, предложенному Р.Д. Новоселовым (1971). Изучение эмбриогенеза и первой фазы постнатального развития хрящей носа показало, что зоны их роста располагаются на концевых участках и внутренних поверхностях (со стороны купола, свода крыла преддверия носа). При оперативном вмешательстве в момент мобилизации хрящей от мягких тканей следует избегать отслаивать и выделять хрящи по внутренней поверхности, надсекать, рассекать или иссекать внутренние или наружные ножки большого хряща крыла носа, особенно по заднему краю, и накладывать пластиночный шов из-за опасности повреждения зон роста и последующего недоразвития.

Методика операции. Обезболивание -эндотрахеальный наркоз. Оптимальный возраст 6-8мес. После подготовки операционного поля наносят схему предстоящего разреза 1 %спиртовым раствором бриллиантового зеленого (рис. 84).Далее выделяют следующие этапы.

1.На внутреннем фрагменте верхней губы намечают точки (1, 2, 3), контурирующие изгиб «лука Купидона» пограничной кожно-слизистой линии. На наружном фрагменте губы ставят точку 4соответственно изгибу пограничной линии (более заметному во время сокращения круговой мышцы рта) и расстоянию от крыла носа.

2.От точки 3проводят линию по краю расщелины (не заходя на пограничную линию красной каймы) до боковой поверхности основания кожной части перегородки носа и далее через преддверие носа до точки5вершины расщелины. Затем от точки 5линия разреза (длиной 6-8мм)

227

идет по стенке перегородки носа, на границе кожи и слизистой оболочки. От конца этого разреза (с целью удлинения края перегородки) под прямым углом в направлении внутрь ноздри намечают разрез длиной до 4мм. От точки 3под прямым углом к линии по краю расщелины намечают линию до точки 6,равную разнице колонок губного желобка длиной в среднем в пределах 4мм. У основания деформированного края перегородки носа для его удлинения и формирования порога носа очерчивают лоскут А(7-8-5)линией, идущей от точки 7на середине основания перегородки до точки 8,соответствующей середине расстояния между точками 3и 5.От точки 3под углом в 45"наносят линию через красную кайму,

3.На наружном фрагменте верхней губы от точки 4рисуют равносторонний треугольный лоскут В (4-10-9)со сторонами, равными длине линии 3-6(в пределах 4мм). Далее от точки 9откладывают линию, равную длине нормальной колонки губного желобка или линии внутреннего фрагмента 3-8-7,и рисуют лоскут С (9-11-12)со стороной от точек 11и 12, проведенной под углом 45",и длиной, равном расстоянию от точки 7до точки 8внутреннего фрагмента.

4.Для формирования овала деформированного крыла носа, устранения складки слизистой оболочки в наружноверхнем квадранте свода крыла носа, увеличения выстилки слизистой оболочки со стороны полости рта при перекрытии дна преддверия носа рисуют треугольный лоскут 0(13-14-15). Основание треугольного лоскута отстоит от точки 11в среднем на 0,5-0,6 см, стороны треугольника, равные 6-7мм, направлены к вершине складки и краю крыла под углом 30".От точки 4намечают разрез красной каймы,

5.В намеченные по схеме точки и по ходу предполагаемых разрезов делают вколы иглы и вводят обезболивающий раствор. Соответственно плану операции производят разрезы, вначале на внутреннем, затем на наружном фрагменте губы. Одновременно иссекают участки красной каймы и кожного покрова по краям расщелины на обоих фрагментах губы (заштрихованные участки).

6.На внутреннем фрагменте верхней губы тщательно отсепаровывают края кожи губы, слизистой оболочки преддверия рта и красной каймы. Полностью выделяют проксимальный участок культи круговой мышцы рта, вначале в нижней трети губы, затем в верхней трети. При этом отсекают верхний пучок глубокого слоя круговой мышцы рта от внутренней ножки хряща крыла носа па стороне расщелины. Этот важный прием позволяет устранить порочное воздействие верхнего пучка глубокого слоя круговой мышцы рта, идущего со здоровой стороны на внутреннюю ножку крыльного хряща на стороне расщелины, и предотвратить ее вторичное смещение.

7.Основание лоскута А вместе с краем перегородки носа тщательно мобилизуют в области передней носовой ости и передненижнего края хряща перегородки носа. Внутреннюю ножку большого хряща крыла носа на стороне расщелины тупо отслаивают от внутренней ножки здоровой стороны (плоским узким распатором). Далее через разрез «галочкой» на кончике носа отсепаровывают и откидывают фиброзную подушечку между интракруральными углами и полностью расслаивают внутренние ножки хряща крыла носа. Изогнутым торсионным зажимом («москит») отслаивают наружную ножку хряща крыла носа, насколько возможно. Внутреннюю ножку хряща крыла носа на стороне расщелины вместе с кожным краем перегородки носа легко смещают вверх и устанавливают в правильном положении, на интракруральные углы накладывают лавсановые швы. Заключительным этапом препаровки тканей на внутреннем фрагменте

228

являются выкраивание и формирование треугольного лоскута слизистой оболочки на выступающей части альвеолярного отростка верхней челюсти.

8.На наружном фрагменте верхней губы тщательно отсепаровывают края кожи и слизистой оболочки, мобилизуют кожный треугольный лоскут в нижней трети губы, треугольный лоскут С у основания крыла носа, треугольный лоскут О в наружноверхнем квадранте свода крыла носа (только слизистую оболочку носа, не касаясь внутренней поверхности заднего края наружной ножки крыльного хряща), а также кожный край основания крыла носа в области завитка.

9.Далее выделяют культю круговой мышцы рта, верхний пучок ее глубокого слоя отсекают от спайки с крыльной частью носовой мышцы. После этого отслаивают основание крыла носа от края грушевидного отверстия и отделяют от кости верхней челюсти начало поперечной и крыльной частей носовой мышцы. При полной расщелине верхней губы и широкой сквозной расщелине неба для мобилизации слизистой оболочки преддверия рта на стороне расщелины в области свода его чуть выше передней складки производят разрез «кочерги» с боковой стороной, равной половине щелевого дефекта между фрагментами альвеолярного отростка.

10.Ушивание раны начинают с наложения узловых швов кетгутом на вершины треугольных лоскутов слизистой оболочки, откинутых в сторону полости рта эпителизированной поверхностью: с наружноверхнего квадранта преддверия и свода крыла носа и с альвеолярного отростка верхней челюсти здоровой стороны. Затем накладывают швы на края слизистой оболочки преддверия рта и на нижний край треугольного лоскута слизистой оболочки носа-О и верхний край слизистой оболочки преддверия рта и один-два шва на край перемещенной слизистой оболочки в области разреза «кочерги». Далее накладывают швы «на себя» на край дефекта слизистой оболочки свода крыла носа, появившегося после перемещения треугольного лоскута О.

11.Следующий этап операции составляет сопоставление пучков глубокого слоя круговой мышцы рта, вначале нижнего, затем среднего и верхнего. В области верхнего пучка шов проводят под основанием перегородки носа и под основанием крыла носа на стороне расщелины. Следует иметь в виду, что этот шов в определенной степени регулирует ширину носового отверстия.

12.При формировании красной каймы верхней губы обращают внимание на выравнивание ширины каймы на фрагментах губы. Если требуется для цели нивелировки ширины красной каймы, то производят встречный обмен лоскутов слизистой оболочки со стороны преддверия рта по несимметричной или симметричной схемам. Далее накладывают шов на границе красной каймы, затем на вершину треугольного лоскута В и вершину раскрывшегося угла на внутреннем фрагменте верхней губы. Этот прием позволяет удлинить внутренний фрагмент губы и предупредить последующую тракцию линейного рубца губы. Последующими швами фиксируют лоскут С, выкроенный у основания крыла носа на стороне расщелины, его вшивают под основанием перегородки носа на место треугольного лоскута А, который перемещают вместе с краем перегородки носа и используют как для удлинения последнего, так и формирования порога носа. При этом происходит как бы встречный обмен треугольных лоскутов С и А. После перемещения края перегородки носа в сторону кончика носа накладывают несколько швов на границе кожной и слизистой части перегородки носа. Этим приемом закрепляют перемещение края перегородки носа вместе с внутренней ножкой крыльного хряща. После этого проверяют

229

щели и носовых отверстий и изменение симметричности их начала на кости верхней челюсти выделяются как один из ведущих факторов. Однако не менее важное значение имеют дисфункция жевательных мышц и языка и дискоррекция роста фрагментов расщепленной верхней челюсти и костного остова носа, обусловленная в основном нарушением симметричного стимулирующего воздействия «мезоэтмоидального центра роста» носовой перегородки [Давыдов Б. Н., 1967;Новоселов Р. Д., 1979;Каламка-ров Х.А. и др., 1981,и др.].

Все факторы, вызывающие деформацию, проявляются еще внутриутробно, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. При сохранении 'их действия после хейлопластики они становятся причиной остаточных и вторичных деформаций. Поэтому наряду с одномоментным восстановлением непрерывности верхней губы, удлинением внутреннего фрагмента, устранением деформации хрящей носа и коррекцией порочного положения мышц приротовой области и носа, как при первичной ринохейлопластике, необходимо решить еще одну задачу-устранить дефекты альвеолярного отростка и участков недоразвития фронтального отдела верхней челюсти на стороне расщелины. Костно-пластическое замещение дефекта альвеолярного отростка в переднем отделе верхней челюсти позволит создать благоприятные условия для воздействия хряща перегородки носа на шовный рост лицевых костей, стимуляции развития малого фрагмента верхней челюсти на стороне расщелины, лишенного этого воздействия при расщеплении верхней челюсти. Подобную операцию целесообразно назвать первичной рино-хейлогнатопластикой (включающей корни греческих названий органов, на которых проводятся вмешательства).

Впервые костную пластику альвеолярного отростка во время хейлопластики осуществили аутотрансплантатом наружной пластики ребра «внакладку» V.5сЬгиаа1 и К. 51е11тасп (1958).

Анализ наших наблюдений показал, что трансплантаты, подсаженные «внакладку», не удерживают фрагментов верхней челюсти и под влиянием тяги мышц восстановленной губы сближаются. На малую эффективность первичной костной пластики «внакладку» указывают также О. Кпепв (1968) и .1.Ое1а1ге и соавт. (1982).

Первичная ринохейлогнатопластика при полных односторонних расщелинах верхней губы по Давыдову-Новоселову.Нами разработан и с 1977г. применяется способ первичной ринохейлогнатопластики, при котором лиофилизированный костный трансплантат пересаживается «враспорку». На период перестройки или приживления трансплантата больным изготавливают модифицированные плавающие обтураторы с фиксирующим пелотом в нижнем отделе расщелины альвеолярного отростка. Для костной пластики используют лиофилизированную кость, которая способна активизировать остеопластические процессы тканей материнского ложа [Плотников Н.А., 1979]. Эта способность имеет важное значение при замещении недоразвитых участков кости. Мягкотканное ложе формируют из рото-носовой слизистой оболочки краев расщелины. Надкостничную выстилку создают из аутотрансплантатов надкостницы большеберцовой кости. Надкостница растущих костей обладает выраженной остеогенной способностью и в комбинации с аллокостью образует активно перестраивающийся с возрастом костный регенерат [Давыдов Б.Н., Соловьев В. А., 1981].

С помощью предлагаемой методики одномоментно восстанавливают непрерывность верхней губы, исправляют хрящевой остов носа, проводят коррекцию мышц приротовой области и носа, устраняют дефект и участки недоразвития фронтального отдела верхней челюсти. Операцию проводят

231

Рис. 86. Первичная ринохейлогнатопластика по Давыдову-Новоселову, а, б, в, г-этапы операции. Объяснение в тексте.

при соблюдении наименьшего травматизма. Мобилизацию хрящей носа осуществляют со стороны кожного покрова, чтобы не повредить активных зон роста хряща, расположенных со стороны слизистой оболочки [Новоселов Р. Д., 1972]. Непрерывность кости верхней челюсти восстанавливают не по всей высоте альвеолярного отростка, а в основном на уровне апикального базиса верхней челюсти, в месте наибольшей ширины дефекта и недоразвития костной ткани.

По данным А. .юиПеуа (1972),\У.К. КоЬег@ (1973)и др., восстановление целости альвеолярного отростка по всей высоте в ряде случаев замедляет вертикальный рост альвеолярного отростка и ведет к образованию открытого прикуса.

Метод Давыдова-Новоселова включает следующие этапы (рис. 86),

1.Определяют точки изгиба пограничной линии красной каймы. На большом фрагменте на 0,5мм выше точки изгиба пограничной линии (1) делают разрез 1-2,который ведут по коже параллельно границе со слизистой оболочкой до точки 2,определяющей нижний край медиальной ножки крыльного хряща. Затем продолжают разрез под углом 90-100°вниз до заднего края альвеолярного отростка межчелюстной кости, образуя при этом лоскут слизистой оболочки В. Из точки 1проводят второй дугообразный разрез 1-4до середины основания подвижной части перегородки носа, выкраивают кожный лоскут А. Последний откидывают, отсекают прикрепление верхнего пучка круговой мышцы рта к медиальной ножке деформированного крыльного хряща.

2.Из точки 1проводят разрез 1-5длиной 3-4мм перпендикулярно

232

к колонке губного желобка на здоровой стороне и разрез по красной кайме с образованием тупого угла с последующим рассечением слизистой оболочки до переходной складки (7).Лоскуты слизистой оболочки В и С опрокидывают в сторону расщелины. На малом фрагменте находят точку изгиба пограничной линии (8)и выкраивают равносторонний треугольный лоскут с длиной стороны не более 3-4мм. Проводят кожный разрез (9-10) до основания крыла носа, который продолжают по слизистой оболочке внутреннего крыла носа до точки 12,определяющей выбухание конца латеральной ножки деформированного хряща. Из точки 12проводят разрез(12-13)до переднего края нижней носовой раковины, выкраивая треугольный лоскут слизистой оболочки ^.Из точки 10вдоль основания крыла проводят разрез 10-11,равный1/^длины разреза 1-4.

3.При разрезе на красной кайме малого фрагмента верхней губы образуют треугольный лоскут слизистой оболочки по размерам углового разреза на большом фрагменте. Делают разрез по внутренней поверхности губы до точки 14,расположенной в 3-4мм от края расщелины альвеолярного отростка на переходной складке, затем проводят разрез «кочерга» по переходной складке. Лоскуты слизистой оболочки Е и О отслаивают с подслизистой основой, опрокидывают в сторону расщелины и тщательно сшивают погружными швами с лоскутами В и С. Так формируют верхнезаднюю стенку мягкотканного ложа для саженца.

4.Из разреза «кочерга» отслаивают мягкие ткани щеки и основание крыла носа, не повреждая надкостницы. Малый фрагмент верхней губы мобилизуют, верхний край его слизистой оболочки отсепаровывают и смещают к средней линии до точки 7.Слизистую оболочку сшивают со слизистой оболочкой переходной складки и лоскутов С и Е. Ткани губы отсепаровывают, отсекают верхний пучок круговой мышцы рта на участке сплетения с крыловидной частью носовой мышцы на стороне деформированного крыла носа.

5.По краям дефекта альвеолярного отростка на уровне нижнего края грушевидного отверстия проводят разрезы надкостницы длиной 0,75-1см. Образуют поднадкостничные карманы. На стороне расщелины надкостницу отслаивают в области участка недоразвития кости, отодвигают место прикрепления крыловидной и'поперечных частей носовой мышцы. По размерам дефекта формируют костный аллотрансплантат с распорочной частью и участком для восстановления недоразвитого края грушевидного отверстия. Используют лиофилизированное ребро или подвздошный гребень (16, 17, 18).

6.На одной из голеней больного на границе верхней и средней трети после соответствующей обработки проводят разрез кожи и подкожной жировой клетчатки длиной 3-4см. Обнажают переднюю поверхность болыпеберцовой кости и берут полоску надкостницы шириной 0,75-1см и длиной, равной двум размерам ширины костного дефекта альвеолярного отростка (обычно 4-6см). Трансплантат аутонадкостницы разрезают на два равных кусочка, которые дополнительно в центре рассекают на тонкие полоски (1,5-2мм) для улучшения условий васкуляризации" костного трансплантата. Надкостничный трансплантат переносят в костный дефект и подшивают его сзади к краям надкостницы альвеолярного отростка. В поднадкостничные карманы вводят костный трансплантат, а затем спереди поверх него подшивают второй надкостничный трансплантат.

7.Малый фрагмент верхней губы перемещают к средней линии, накладывают швы на слизистую оболочку до красной каймы, спереди трансплантат закрывают мышечной тканью. Первый шов на мышцы накладывают

233

Рис. 87. Правосторонняя полная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка и неба с деформацией носа III степени у ребенка 7 мес, а-до операции; б через 5 лет после операции.

лавсаном. Место сплетения крыловидной части носовой мышцы с верхним пучком круговой мышцы рта подтягивают швом к надкостнице передней носовой ости до правильного положения завитка деформированного крыла носа. Этот шов одновременно удерживает костный трансплантат от смещения вверх. Остальные участки круговой мышцы тщательно сопоставляют и ушивают.

8.На кончике носа проводят разрез кожи в виде галочки, тупо отслаивают деформированный хрящ крыла носа от кожи, отсепаровывают фиброзную «подушечку» между интракруральными углами, смещают деформированное крыло носа в правильное положение и накладывают на интракруральные углы один-два шва. На кожу кончика носа накладывают швы лавсаном. Операцию заканчивают перемещением треугольных лоску-тов кожи губы согласно схеме с последующим ушиванием кожной раны и красной каймы. Непосредственные наблюдения благоприятные.

Отдаленные наблюдения за детьми до 5лет показали, что ринохейло-гнатопластика значительно улучшает условия правильного роста верхней губы, носа и верхней челюсти (рис. 87).У всех больных восстанавливается непрерывность альвеолярного отростка верхней челюсти; зубочелюстные деформации снижаются с 63,5(в контроле) до 34,8%.Очень хорошие (правильные) контуры носа составляют 32,6± 6,9%,хорошие- 52,26±7,36%,удовлетворительные 15,2± 5,29%.Создается полноценная верхняя губа в анатомическом, функциональном и эстетическом плане.

16.4. ПЕРВИЧНАЯ ПЛАСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ДВУСТОРОННИХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И НЕБА

Двусторонние неполные и полные расщелины верхней губы анатомически разделяют губу на три части, сопровождаются укорочением перегородки, уплощением и смещением кнаружи крыльев носа. Восстановление губы производят с учетом высоты средней части губы, степени смещения межчелюстной кости, деформации хрящевого остова носа. В тех случаях, когда

234

Рис. 88. Первичная двусторонняя ринохейлопластика по Давыдову-Новоселову. а, б-этапы операции. Объяснение в тексте.

средняя часть достаточна по высоте и межчелюстная кость смещена назначительно, пластику проводят одномоментно. При недостаточной высоте средней части губы и прикрепления ее иногда почти у самого кончика носа, значительном смещении межчелюстной кости кпереди, широких боковых щелевых дефектов операцию производят двухмоментно (второй этап через 1,5-2мес).

При двусторонних расщелинах верхней губы с достаточной по высоте средней частью и небольшим смещением межчелюстной кости целесообразным способом пластики является метод первичной хейлопластики, предложенный А. А. Лимбергом в 1925г. Метод Лимберга заключается в применении двух перекидных лоскутов для дна преддверия носа и двух боковых лоскутов в нижней трети губы, сходящихся по средней линии, с образованием выпячивания в виде хоботка.

При двусторонних симметричных расщелинах верхней губы для одномоментного удлинения укороченной средней части ряд авторов используют треугольные лоскуты по Обуховой, четырехугольные лоскуты с боковых частей губы по типу Мезюрье. Однако эти методики нередко приводят к избыточной высоте губы и не сопровождаются исправлением укорочения перегородки носа и уплощения хряща крыла носа.

Первичная двусторонняя ринохейлопластика по Давыдову-Новоселову. Мы разработали этот метод [Давыдов Б. Н., Новоселов Р. Д., 1977]при двусторонних симметричных неполных и полных расщелинах верхней губы без значительного смещения межчелюстной кости и при небольших дефектах альвеолярного отростка. Способ основан на одномоментном выкраивании на боковых частях губы двух перекидных, с частью красной каймы лоскутов в форме трапеции, в расслаивании внутренних ножек и отслаивании от кожи наружных ножек большого хряща крыльев носа (рис. 88). Оптимальный возраст для операции 6-8мес. Обезболивание-эндотра-хеальный наркоз. Наносят опознавательные точки. Далее выделяют следующие этапы.

1.Намечают линии разрезов, которые идут по краям боковых частей с некоторым отступлением от границы красной каймы и кожи с одновременным выкраиванием небольших треугольных лоскутов под основаниями крыльев носа со сторонами в пределах 3-4мм и лоскутов в нижней трети боковых частей губы трапециевидной формы размером 1,5х 4х 3мм.

2.Освежение средней части губы в боковых участках идет вертикально

235

Рис. 89. Двусторонняя асимметричная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка и неба с деформацией II степени у ребенка 6 мсс. а-до операции; б-чере:1 7 лет после операции.

в пределах кожной границы и заканчивается небольшим разрезом по внутреннему краю основания перегородки носа с обеих сторон. Освежение в нижней части производят по типу грани шестигранника, равной по величине длинной стороне трапециевидного лоскута. Слизистую оболочку по краям средней части рассекают по граням и откидывают внутрь, ткани отсепаровывают с выделением мышечных волокон, отслаивают в области основания перегородки носа, но не отслаивают от прикрепления к межчелюстной кости. Внутренние ножки расслаивают до кончика и одновременно изогнутым «москитом» отслаивают наружные ножки большого хряща крыла носа от кожного покрова.

3.Тщательно отсепаровывают ткани боковых частей губы, выделяют культи круговой мышцы рта и берут на держалку, отсекают верхние пучки круговой мышцы рта от крыльных частей мышц носа. Отслаивают основание крыльев носа по краям грушевидного отверстия и в области Клыковых ямок. При необходимости снятия натяжения делают освобождающие разрезы типа «кочерга» но сводам верхнего преддверия рта.

4.Наложение швов начинают со слизистой оболочки преддверия рта кетгутом. На культи круговой мышцы рта вначале накладывают П-образ-ный шов хромированным кетгутом или лавсаном с проведением нитей шва между тканью средней части губы и поверхностью межчелюстной кости. Затем накладывают узловые швы на края мышечных культей и среднюю часть губы. Формируют красную кайму из боковых участков отсечением избытка под углом 45°,при этом уделяют внимание глубине преддверия рта. Затем накладывают швы на границе красной каймы и кожи, участки короткой стороны трапециевидных лоскутов и на кожу выше их. У основания

236

перегородки носа вшивают треугольные кожные лоскуты и формируют дно преддверия носа. На выделенные крылья носа накладывают матрацные швы.

5.В носовые отверстия вводят резиновые трубочки, обернутые йодо-формной турундой. Швы снимают на 5-6-й день. Матрацные швы снимают на 12-14-й день. Под давлением восстановленной верхней губы межчелюстная кость заметно смещается кзади к 12-14-му дню. Отдаленные результаты благоприятные (рис. 89).

16.5. ПЕРВИЧНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ РИНОХЕЙЛОГНАТОПЛАСТИКА

Восстановление верхней губы при симметричных двусторонних расщелинах верхней губы, альвеолярного отростка и неба представляет трудности из-за недоразвития мягких тканей, особенно в средней части губы, наличия расщепления и дефекта альвеолярного отростка, недоразвития бокового и подносового края грушевидного отверстия, смещения межчелюстной кости кпереди. Впервые методику костно-пластического закрытия дефекта переднего отдела верхней челюсти и альвеолярного отростка с одномоментной пластикой верхней губы и удлинением кожной части перегородки носа разработал в нашей стране Г. И. Семенченко (1967).Удлинение перегородки носа производят за счет кожных участков средней части губы и пересечения четырехугольного хряща. Костную пластику дефектов переднего отдела верхней челюсти и альвеолярного отростка производят ауто-или аллотрансплантатами. Однако методика не получила распространения в связи с ее травматичностью и последующим сужением верхней губы из-за использования средней части для восстановления перегородки носа.

В целях уменьшения травматичности операции, одномоментного устранения деформации хрящей носа, костно-пластического восстановления дефектов верхней челюсти, коррекции начала носовой мышцы мы разработали методику ринохейлогнатопластики двусторонних неполных и полных расщелин верхней губы, альвеолярного отростка и неба.

Ринохейлогнатопластика неполных и полных двусторонних расщелин верхней губы по Давыдову-Новоселову.Метод включает следующие моменты.

1.Оптимальный возраст для операции-6мес. Обезболивание-эндо-трахеальный метод.

2.Ринохейлогнатопластику при врожденных двусторонних полных расщелинах верхней губы, альвеолярного отростка проводят дифференцирование с учетом степени расщелины. У больных с незначительным и умеренным выступанием межчелюстной кости (до 10-15мм-1степень и частичноIIстепень расщелин) ринохейлогнатопластику проводят одномоментно с двух сторон. При более выраженном выстоянии межчелюстной кости (III степень) при резко недоразвитом центральном фрагменте верхней губы ринохейлогнатопластику проводят в два этапа. При чрезмерно широких расщелинах, небольшом центральном фрагменте верхней губы 'и небольшой межчелюстной кости, в которой находятся лишь центральные резцы, когда не удаетя сформировать полноценное мягкотканное ложе, производят двухэтапную первичную ринохейлогнатопластику. Костную пластику откладывают до 6-7-летнего возраста и проводят ее при осуществлении первого этапа закрытия расщелин твердого неба по Хитрову.

Первичная ринохейлогнатопластика при полных двусторонних расщелинах верхней губы, сочетающихся с полной расщелиной альвеолярного

237

Рис. 90. Первичная двусторонняя ринохейлогнатопластика по Давыдову- Новоселову. а, б, в, г-этапы операции. Объяснение в тексте.

отростка или альвеолярного отростка и неба, в определенной степени сходна с пластикой неполных двусторонних расщелин верхней губы и альвеолярного отростка. Различия заключаются лишь в этапах формирования мягкотканного ложа для костных саженцев и в коррекции хрящей носа. Операцию проводят идентично при одномоментном и при двухэтапном ее выполнении (рис. 90).

3.Двустороннюю ринохейлогнатопластику начинают с проведения кожного разреза 1-4на центральном фрагменте верхней губы. Точка 1 -нижняя точка колонки губного желобка, точка 4-центр основания кожной перегородки. Проводят разрезы 1-2вдоль границы кожи и слизистой оболочки по краю губного желобка до основания внутренней ножки крыльного хряща и разрез 1-5,переходящий на слизистую оболочку противоположной стороны (точка 5 -центральная точка «лука Купидона»). Отслаивают кожный лоскут, а слизистую оболочку бокового отдела фильтрума и межчелюстной кости опрокидывают в сторону расщелины (лоскут В). Подвижность этого лоскута увеличивается за счет разреза по заднему краю межчелюстной кости вниз длиной 4-5мм. Ткани центрального фрагмента губы отпрепаровывают, но очень аккуратно, чтобы не отслоить его прикрепление к межчелюстной кости. Если это происходит, наступает резкая деформация носа, так как ткани соскальзывают с межчелюстной кости.

4.На боковом фрагменте находят боковую точку изгиба пограничной каймы (6)и, отступя от нее на коже 0,5-1мм, проводят разрез вдоль границ слизистой оболочки (6-7)до внутреннего края основания крыла носа. На линии разреза от точки 6отмеряют отрезок, равный 1 — 5 = 6 — 11и разрезом по слизистой оболочке верхней губы формируют кожно-слизисто-мы-шечный лоскут для создания срединного бугорка верхней губы. Из точки7проводят разрез под основанием крыла, равный1/^ длины стороны лоскута А. Разрез из точки 7продолжают по слизистой оболочке внутренней поверхности крыла, отступя от нижнего края на 5мм, до края латеральной ножки крыльного хряща 9,а затем до переднего края нижненосовой раковины, выкроив лоскут слизистой оболочки О. Слизистую оболочку лоскутов О и Е опрокидывают в сторону расщелины и сшивают между собой. После формирования задневерхней стенки мягкотканного ложа латеральный фрагмент верхней губы мобилизуют, проведя разрез «кочерга», отслаивают мягкие ткани щеки. Фрагмент губы смещают и сшивают его слизистую оболочку с лоскутом слизистой оболочки губного желобка. По краям костного дефекта делают разрезы надкостницы длиной5- 7мм, переходящие на боковую поверхность межчелюстной кости у места ее сужения на уровне передней носовой ости. На межчелюстной кости создают карман надкостницы на глубину 5-7мм. По краям грушевидного отверстия отслаивают надкостницу в области участка недоразвитой кости вместе с прикреплением к ней носовых мышц.

5.Описанным ранее способом берут надкостницу большеберцовой кости, рассекают на полоски, подшивают к краям отслоенной надкостницы краев дефекта, создавая надкостничную выстилку сформированного мягкотканного ложа. Трансплантаты лиофилизированного ребра формируют для устранения недоразвитого участка края грушевидного отверстия и замещения1/^ ширины дефекта альвеолярного отростка. Надкостница перекрывает дефект альвеолярного отростка на всем протяжении. Такой вид комбинированного костно-надкостничного трансплантата не препятствует восстановленной верхней губе смещать межчелюстную кость в правильное положение. Костный регенерат образуется через 1,5-2мес и закрепляет правильное положение межчелюстной кости. Избыточное послеоперационное смещение предупреждает «плавающий» обтуратор.

6.В момент операции проводят коррекцию положения и прикрепления мимических мышц. Разъединяют сплетение верхнего пучка круговой мышцы рта с крыльной частью носовой мышцы. При одномоментной операции верхние пучки у основания перегородки сшивают матрацным швом, что позволяет сместить вперед носовую перегородку и сместить к средней линии крылья носа. Срезанные пучки круговой мышцы рта сшивают с тканями губного желобка. Слизисто-мышечные лоскуты, сформированные в нижней трети губы, сшивают между собой и нижней поверхностью губного желобка. Такое восстановление круговой мышцы рта улучшает внешний вид среднего фрагмента верхней губы. Губной желобок после операции не выглядит безмышечным, амимичным участком верхней губы.

7.Операцию заканчивают коррекцией крыльных хрящей. Из разреза на кончике носа тупо отслаивают кожу от крыльных хрящей. Отсепаровывают клетчатку, располагающуюся между медиальными ножками крыльных хрящей. На интракруральные углы накладывают сближающий матрацный шов. Для устранения типичных складок носовой слизистой оболочки мобилизованные крылья носа прошивают одним-двумя матрацными швами. Форму крыльев носа формируют йодоформной марлей, введенной на резиновых трубочках в носовые ходы.

239