124- Безопасность жизнедеятельности_Абрамов В.В_2013 -365с

.pdf91

вверх, втягивая в себя всё встречающееся на пути. Внутри потока скорость может достигать 200 км/час. Смерч возникает обычно в тёплом секторе циклона, чаще перед холодным фронтом. Образование его связано с особо сильной неустойчивостью закономерного распределения по высоте температур атмосферного воздуха (стратификации атмосферы).

Смерчи наиболее распространены в Америке. В год их случается более 900, причем большинство их зарождается и приносит наибольший ущерб в так называемой «Долине торнадо». Она простирается от Западного Техаса до Дакоты на 100 миль с севера на юг и на 60 миль с востока на запад. Тёплый влажный воздух, идущий с севера от Мексиканского залива встречается с сухим, холодным ветром, движущимся с юга из Канады. Начинают образовываться огромные скопления грозовых туч. Воздух резко поднимается вверх внутри облаков, там остывает и спускается вниз. Эти потоки сталкиваются и вращаются друг относительно друга. Возникает грозовой циклон, в котором зарождается смерч.

Смерч распространяется, следуя рельефу местности, со скоростью 10 – 20 м/с, проходя при этом путь длиной 40 – 60 км. Возникая в грозовом облаке, насыщенном заряженными ионами, смерч сопровождается грозой, дождём, градом, и, если достигает поверхности Земли, производит большие разрушения, всасывая в себя, высоко поднимая и перенося на большие расстояния всё встречающееся на своём пути. Лучшим укрытием от смерча оказывается подвал дома, погреб и что-то аналогичное.

13.2 Последствия ураганов, бурь и смерчей

Основными видами поражения людей являются закрытые травмы различных областей тела, ушибы, переломы, сотрясения головного мозга, ранения, сопровождающиеся кровотечениями.

13.3Защита населения и действия при угрозе и во время ураганов, бурь

исмерчей

С получением штормового предупреждения следует немедленно приступить к проведению предупредительных работ:

¾укрепить недостаточно прочные конструкции и подъёмные краны, рекламные щиты и сооружения;

¾в зданиях закрыть двери, чердачные помещения, слуховые окна, вентиляционные отверстия;

¾большие окна и витрины обшить досками;

¾двери и окна с подветренной стороны оставить открытыми (кажущаяся необычность такого поступка объясняется тем, что при обтекании воздушным потоком какого-либо препятствия (дома) с обратной стороны его создаётся область пониженного давления, вот возникшую разность давлений и необходимо выровнять);

¾с крыш, балконов, лоджий убрать предметы, которые при падении могут нанести травмы;

92

¾сделать запасы воды, продуктов, медикаментов (особенно, бактерицидных препаратов (раствор йода, зелёнки и др.) и перевязочных материалов.

Вгороде большую опасность представляют рекламные щиты, оборванные провода под напряжением, старовозрастные тополя (в 2000 г. в Петербурге их насчитывалось 13,5 тыс., подавляющее большинство которых сейчас подверглось вырубке). Самое безопасное место во время урагана – защитные сооружения гражданской обороны, подвалы и внутренние помещения первых этажей кирпичных зданий.

Если ураган, буря или смерч застали вас на открытой местности, лучше всего укрыться в канаве, яме, овраге, любой выямке – лечь на дно и плотно прижаться к земле.

14.НАВОДНЕНИЯ

14.1Происхождение, основные понятия

Наводнение – значительное затопление местности в результате подъёма воды в реке, водохранилище или море, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.

Взависимости от причин наводнений различают следующие их виды:

1.Половодья – наводнения, связанные с максимальным стоком воды от весеннего таяния снега. Они отличаются значительным и довольно длительным подъёмом уровня воды, однако обычно не сопровождаются ущербом. Характерны для большинства рек Европейской части России и Западной Сибири.

Такой тип наводнений обычно прогнозируем. Величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

¾осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

¾глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

¾наличия и толщины ледяной корки на почве;

¾количества атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

¾интенсивности снеготаяния;

¾сочетания половодья крупных притоков бассейна;

¾озёрности, заболоченности и лесистости бассейна.

Для половодий горных рек должны также учитываться величина уклона реки, высота водосбора, вертикальная зональность климата.

2. Паводки – наводнения, формируемые дождями или таянием снега в высокогорных районах или зимних оттепелях. Характеризуются интенсивным, кратковременным подъёмом уровня воды. Паводки могут случаться по несколько раз в году; они менее прогнозируемы, очень опасны.

Паводки характерны для рек Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа (таяние ледников и снегов в сочетании с дождями) и рек Дальнего Востока, Сибири и Украины (интенсивные дожди).

93

3.Наводнения, вызванные большим сопротивлением, которое водный поток встречает в русле реки. Обычно они сопровождают половодья рек Западной и Восточной Сибири, стекающих в Северный Ледовитый океан, при заторах льда.

4.Наводнения при прорыве плотин, гидротехнических сооружений.

5.Наводнения, вызванные подводными землетрясениями или извержениями вулканов и связанные с цунами. Под цунами понимают морские гравитационные волны очень большой длины, возникающие в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков дна при сильных подводных и прибрежных землетрясениях и других тектонических процессах. В силу малой сжимаемости воды и высокой скорости деформации участков дна опирающийся на них столб воды также смещается, не успевая растечься, в результате чего на поверхности океана образуется некоторое возвышение или впадина. Образовавшееся возмущение переходит в колебательные движения толщ воды – волны цунами, распространяющиеся со скоростью 50 – 1000 км/час. Расстояние между соседними гребнями волн может варьироваться от 5 до 1,5 тыс. км. Высота волн может достигать десятков метров.

Часто такие наводнения начинаются так. Море отступает далеко от берегов, после чего возникает ряд гребней, настоящих водяных стен, высотой в несколько десятков метров. Затем они обрушиваются на берега, сметая всё на своем пути. Почти все окраины Тихого океана являются областями сильных землетрясений, поэтому Чили, Перу, Япония, Камчатка, Новая Зеландия – вот далеко не полный список регионов, страдающих от нашествия цунами. В результате цунами, развившегося 26 декабря 2004 г. в юговосточной Азии погибло более 350 тыс. человек.

6. Наводнения, создаваемые ветровыми нагонами на берегах больших озёр, водохранилищ и в морских устьях крупных рек. Они возникают на наветренном берегу водоёма вследствие подъёма уровня воды под воздействием на водную поверхность сильного ветра глубокого циклона с образованием нагонной волны.

В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого суммарного материального ущерба наводнения бывают низкие, высокие, выдающиеся и катастрофические.

Низкие наводнения бывают на равнинных реках и затопляют до 10% сельхозугодий.

Катастрофические наводнения вызывают затопление территорий в пределах одной или нескольких речных систем. При этом затапливается более 70% сельхозугодий, населённые пункты, парализуется производственная и хозяйственная деятельность, возникают большие убытки, гибель людей и животных.

Материальный ущерб от наводнений существенно уменьшается при наличии гидрологического прогноза (научно обоснованного предсказания

94

развития наводнения, его характера и масштаба), хорошо налаженной службы информации и оповещения.

14.2 Последствия наводнений

Прямые последствия:

¾гибель людей и животных;

¾разрушения и повреждения зданий, сооружений, хозяйственных построек и т.д.;

¾гибель урожая;

¾гибель плодородного слоя почвы (смыв, заиливание, занесение песком);

¾изменение ландшафта;

¾прерывание хозяйственной деятельности.

Вторичные последствия:

¾утрата прочности различных сооружений (размыв, подмыв);

¾перенос водой вредных веществ и загрязнение ими обширных территорий;

¾заболачивание местности.

Обычно прямой и косвенный ущерб находятся в соотношении 70% и

30%.

Для каждого периодически затопляемого города определяются практические уровни воды, которые используются для подготовки карты затопления.

Критический уровень воды – уровень по ближайшему гидрологическому посту, с превышением которого начинается затопление данного города.

Карта затопления – крупномасштабная топографическая карта, на которой нанесены кривые площадей, указывающих взаимосвязь между критическим уровнем воды в реке и площадью затопления горда.

В сельской местности решающее значение имеют время (сезон) и продолжительность затопления. При затоплении происходит вытеснение воздуха из почвы. В результате возможна либо гибель урожая, либо его снижение. Поэтому приходится пересевать сельскохозяйственные культуры.

14.3Защита населения и действия при угрозе и во время наводнения

Сполучением прогноза наводнения осуществляется оповещение людей

ивступает в действие паводковая комиссия.

Перед эвакуацией необходимо:

¾отключить газ, электричество, водоснабжение;

¾перенести в верхние этажи все ценные вещи;

¾собрать необходимые документы, деньги, ценности, принадлежности, медикаменты, запас продуктов и т.д.

95

15. ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ Природные пожары подразделяются на лесные, торфяные и травные.

15.1 Происхождение, основные понятия

Возникновение их наиболее вероятно в пожароопасный сезон (поздняя сухая, жаркая весна, лето, осень).

Скорость пожара определяется скоростью продвижения её кромки. Слабые пожары скорость до 1 м/мин, высота пламени ≤0,5 м;

средние 1 - 3 м/мин, высота пламени 0,5 - 1,5 м; сильные ≥ 3 м/мин, высота пламени ≥ 1,5 м.

Лесные пожары бывают верховыми и низовыми.

Низовой пожар – лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, лесной подстилке, опаду (разновидность – валежный пожар). В России доминируют низовые пожары (98% от числа загораний, 87% пройденной огнём площади).

Верховой пожар – лесной пожар, охватывающий полог леса.

Проводником горения служит хвоя, листья и ветки кронового пространства. При этом низовой огонь распространяется как составная часть верхового пожара. Скорость распространения верховых пожаров значительно больше низовых. Сильные верховые пожары имеют скорость >100 м/мин.

В России верховые пожары составляют 1 - 2% от числа загораний и 11% пройденной огнём площади.

Характеристика различных участков леса по степени опасности возникновения в них лесных пожаров представлена в табл. 15.1.

|

|

|

Таблица 15.1 |

|

|

Классификация пожарной опасности |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Степень |

Класс |

|

|

|

пожар- |

пожарной |

Объект загорания |

Характеристика пожара |

ной |

|

опасности |

|

|

|

опаснос- |

|

|

|

|

ти |

5 |

Хвойные молодняки. |

В течение всего пожа- |

Высокая |

|

|

Захламлённые |

вы- |

роопасного сезона возможны |

|

|

рубки |

|

низовые пожары, на участках |

|

|

|

|

древостоя – верховые. |

|

4 |

Сосняки с наличием |

В течение всего пожа- |

Выше |

|

соснового подроста и |

роопасного сезона – низовые |

|||

|

подлеска |

|

пожары, в период пожарных |

средней |

|

|

|

максимумов – верховые. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

96 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Сосняки |

и |

ельники, |

Низовые и верховые пожары |

Средняя |

|

|

смешанные |

с |

возможны в период летнего |

|

||

|

другими породами |

пожароопасного максимума. |

|

|||

2 |

Сосняки |

и |

ельники, |

Возникновение пожаров воз- |

Ниже |

|

|

смешанные |

с лист- |

можно в период |

пожарных |

средней |

|

|

венными породами |

максимумов |

|

|

||

1 |

Ельники, |

березняки, |

Возникновение |

пожара |

Низкая |

|

|

|

|||||

|

осинники,ольховники |

возможно только |

при особо |

|

||

|

|

|

|

неблагоприятных условиях. |

|

|

По площади охвата огнём пожары классифицируются на:

¾загорание - неуправляемое горение растительности в лесу на площади 0,1 – 0,2 га;

¾средний пожар – 0,2 – 200 га;

¾крупный пожар – 200 – 2000 га;

¾катастрофический > 2000 га.

Фронт пожара – часть кромки лесного пожара, распространяющаяся с наибольшей скоростью. На фронт пожара влияет направление ветра.

Торфяные пожары характеризуются беспламенным горением торфа с накоплением большого количества тепла. По скорости распространения уступают лесным пожарам. Даже сильные торфяные пожары имеют скорость около 0,5 м/мин.

Травные пожары возникают как по естественным причинам (молнии), так и при выжигании сухой прошлогодней травы или стерни, оставшейся после уборки злаковых культур.

15.2Последствия природных пожаров

¾Уничтожение лесных ресурсов

¾Загрязнение атмосферы

¾Уничтожение фауны и среды её обитания

¾Нарушение водоохранных и средозащитных свойств леса

¾Уничтожение населённых пунктов, сельхозугодий, линий электропередач, трубопроводного транспорта

¾Нарушение хозяйственной деятельности.

15.3 Борьба с пожарами

Борьба с лесными и торфяными пожарами включает: 1. оценку и прогноз пожарной опасности;

97

2.разведку пожара (вид, характеристики, направления, возможные естественные преграды распространению, места, способствующие усилению пожара – хвойный молодняк, склады лесоматериалов и т.д.);

3.тушение пожара, которое, в сою очередь, включает:

3.1остановку – прекращение пламенного горения по кромке;

3.2локализацию – дополнительную обработку кромки, исключающую возможность возобновления и распространения горения;

3.3дотушивание – ликвидацию очагов внутри пожара;

3.4окарауливание – предотвращение возможности загорания от невыявленных очагов горения (непрерывный или периодический осмотр периметра пожара).

Способы тушения лесных пожаров:

1.захлёстывание огня по кромке пожара (ветками, вениками и др.). Группа из 3 – 5 человек, идущих цепочкой на расстоянии 5 – 10 м, за 40 – 50 минут гасит огонь на кромке 1000 м;

2.засыпка кромки пожара грунтом (лопатой, спецтехникой и т.д.) на ширине 40 – 60 см. Один человек за 10 – 20 мин может засыпать 10 м кромки пожара;

3.устройство заградительных и минерализованных полос и канав. Ширина заградительных полос 0,5 – 4 м. Полосы устраиваются вначале перед фронтом огня, а затем по флангам;

4.пуск отжига (встречного огня). Обычно его осуществляют от дороги, тропы, ручья, другого естественного рубежа;

5.тушение горящей кромки водой и химическими веществами (распыление, струя). Могут быть использованы пожарные машины, мотопомпы, авиатехника, дождевальные установки, опрыскиватели, топливозаправщики и т.д.;

6.искусственное вызывание осадков из облаков.

Раздел четвёртый ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

16. ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Оружие массового поражения (ОМП) предназначается для нанесения массовых потерь и разрушений. К существующим видам ОМП относятся ядерное и термоядерное оружие, химическое оружие, бактериологическое оружие. Поражающие факторы оружия массового поражения, как правило, продолжают наносить урон в течение длительного времени. От ОМП страдают как вооруженные силы, так и мирное население.

Мировая общественность обсуждает два аспекта проблемы, связанной с ОМП. С одной стороны, называются несколько государств (например,

98

Иран, Северная Корея) с, так называемым, неустойчивым политическим строем, где вероятно применение оружия массового поражения для решения собственных политических проблем. С другой стороны, стремление различного рода экстремистских сил к обладанию и применению ОМП не вызывает ни у кого сомнения.

Известен пример применения химического оружия в экстремистских целях. 20 мая 1995 года на пяти станциях токийской подземки был распылен нервно-паралитический газ зарин. Погибли 12 человек, тысячи пострадали. В результате обысков в офисах секты «Аум Сенрикё» были обнаружены вещества для изготовления газа. В последующие годы были задержаны около 200 членов секты, которые обвинялись в различных насильственных преступлениях.

Эти обстоятельства актуализируют предлагаемую вниманию тему. Кроме того, до сих пор не обеспечена гарантия невывода оружия – в

том числе и ядерного – в космос. Существует потенциальная угроза создания и распространения ядерных зарядов малой мощности. Кроме того, в средствах массовой информации, в экспертных кругах уже обсуждаются планы использования межконтинентальных баллистических ракет с неядерными боеголовками. Пуск такой ракеты может спровоцировать неадекватную реакцию со стороны ядерных держав, включая полномасштабный ответный удар с использованием стратегических ядерных сил.

16.1 Ядерное и термоядерное оружие

Ядерное и термоядерное оружие основано на использовании колоссальной энергии, сопровождающей деление или синтез ядер атомов некоторых химических элементов. Физические принципы, лежащие в основе этих процессов различны, но последствия применения оружия (с учетом энергетических различий) близки, что позволяет рассматривать ядерное и термоядерное оружие в одном разделе.

16.1.1 Ядерные реакции

Наиболее эффективным методом деления ядер является бомбардировка их нейтронами, т.к. последние не несут электрического заряда и поэтому могут свободно проникать в ядра. При бомбардировке нейтронами ядер атомов тяжелых элементов (урана и других) во многих случаях происходит мгновенное расщепление ядра, чаще всего на две части. Одновременно наблюдается испускание внутриядерной энергии в виде кинетической энергии осколков α- и β-частиц, а в ряде случаев и нейтронов.

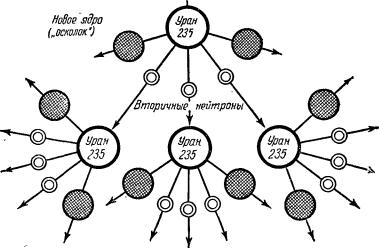

Деление ядер атомов урана (рис. 16.1) сопровождается испусканием нескольких новых свободных нейтронов, которые, в свою очередь, способны вызвать деление других ядер. Эта реакция деления при определенных условиях может протекать самостоятельно, стоит только ее начать. Такая самоподдерживающаяся ядерная реакция деления называется цепной.

99

Чтобы реакцию деления ядер урана-235 или плутония-239 (цифра обозначает массовое число конкретного изотопа элемента) осуществить как цепную, нужно взять достаточно большой кусок чистого вещества:

Рис. 16.1 Схема цепной реакции деления ядер 235U

Заштрихованные кружки изображают так называемые “осколки” деления.

Вбольшом куске урана цепной процесс деления большинства ядер осуществляется почти мгновенно, всего за 2 – 3 микросекунды, в течение которых в весьма малом объеме выделится огромное количество ядерной энергии. В результате получится взрыв колоссальной силы, называемый ядерным.

Предельное количество энергии, которое может выделиться в ядерном взрыве 1 кг 235U при делении всех его ядер, приблизительно равно энергии взрыва 20 тыс. тонн взрывчатого вещества — тротила (тринитротолуола, тола). Однако фактически энергии выделяется значительно меньше, так как не весь уран успевает прореагировать, и часть его разбрасывается.

Вмалых кусках 235U цепная реакция невозможна. Если даже ее начать, то она тотчас же затухнет, т.к. большая часть вторичных нейтронов вылетит за пределы куска, не успев столкнуться с новыми ядрами и вызвать их деление. (Это объясняется тем, что ядра занимают в веществе ничтожно малую часть объема.) Кроме того, часть нейтронов не участвует в делении, так как они захватываются ядрами атомов примесей и самого урана без деления.

Если размеры куска урана, в котором происходит деление, увеличивать, то пробег нейтронов в веществе возрастает, отчего шансы его столкнуться с ядром и произвести деление увеличиваются. Поэтому при увеличении размеров куска урана относительная потеря нейтронов за счет утечки их наружу уменьшается, и при некотором объеме куска наступает момент, когда начавшаяся реакция будет развиваться дальше самопроизвольно.

Наименьшая масса вещества, в которой начатая реакция в дальнейшем нарастает, называется критической массой.

Боевой заряд разделён на докритические массы, самопроизвольное или

100

несанкционированное соединение которых невозможно (конструктивно и технически это сделано так). Стоит только соединить куски урана, в сумме имеющие массы больше критической, как моментально, микросекунды, произойдет реакция со взрывом.

Следует иметь в виду, что достижения современной технологии очистки делящихся материалов от примесей столь велики, что критические массы уменьшились до таких размеров, что ядерные боезаряды стало возможным помещать в артиллерийские снаряды и компактные переносные фугасы.

16.1.2 Термоядерные реакции

Особым видом ядерных реакций являются реакции синтеза атомных ядер изотопов водорода - дейтерия 2D и трития 3T:

2D+ + 3T+ = 4He2+ + n

4He2+ - ядро атома гелия (α-частица); n – нейтрон.

При протекании такой реакции может выделиться энергия в тысячи раз большая, чем при распаде ядер.

Чтобы слияние каких-либо двух ядер стало возможным, необходимо преодолеть значительные силы электростатического отталкивания, действующие между ядрами. Только тогда, когда ядра сблизятся настолько, что вступят в действие силы ядерного притяжения, произойдет их слияние.

Как заставить атомные ядра сближаться настолько тесно, чтобы ядерные силы вступали в действие и образовывали более тяжелые ядра, а также каким способом сообщить ядрам необходимые для этого колоссальные скорости?

Можно, оказывается, воспользоваться вечным тепловым движением частиц вещества. Известно, что скорость частиц в этом движении растет с температурой, поэтому, нагревая какое-либо вещество, в принципе можно сообщить его частицам такие же большие скорости, как и в ускорителе. Сталкиваясь друг с другом благодаря тепловому движению, частицы смогут преодолевать силы электрического отталкивания и соединяться.

При обычных температурах, при которых мы живем, средняя скорость теплового движения молекул водорода около 1,8 км/сек. При таких скоростях сближение частиц до слияния их ядер невозможно, т.к. имеющейся энергии недостаточно для преодоления сил электрического отталкивания. Температуры, измеряемые десятками и даже сотнями тысяч градусов, тоже еще не дают нужных скоростей. И только при температурах в несколько миллионов градусов, когда средние скорости ядер водорода достигают нескольких сот километров в секунду, отдельные столкновения наиболее быстрых из них заканчиваются слиянием. Наконец, при температуре в десятки и сотни миллионов градусов уже многие столкновения между ними ведут к ядерным превращениям.

При таких сверхвысоких температурах атомы водорода, гелия и т.д. оказываются полностью ионизированными, их ядра лишены электронных