- •Лекция № 2

- •1. Требования к водно-химическому режиму первого контура. Виды вхр первого контура

- •2. Амиачно-калиевый водно-химический режим с борным регулированием

- •2.1. Принципы организации

- •2.2. Характеристика показателей качества рабочей среды первого контура

- •На энергетических уровнях мощности

- •Характеристика нормируемых показателей

- •Суммарной молярной концентрации ионов щелочных металлов

- •Характеристика диагностических показателей

- •2.3. Системы поддержания и методы обеспечения вхр первого контура Системы поддержания вхр первого контура

- •Подпитки-продувки (тв3-в02)

- •Методы обеспечения вхр первого контура

- •2.4. Недостатки и пути совершенствования вхр-1

- •2) Применение борной кислоты, обогащенной по изотопу 10b.

- •3) Переход на дозирование газообразного водорода в первый контур вместо аммиака.

- •Выводы по лекции:

Лекция № 2

по дисциплине «Водно-химические режимы и химический

контроль на АЭС»

учебная дисциплина

Тема: Водно-химический режим первого контура двухконтурных АЭС с реакторами типа ВВЭР.

Цель: Рассмотреть основы водного режима первого контура АЭС с реакторами типа ВВЭР и его нормирование; организацию аммиачно-калиевого водно-химический режима с борным регулированием, дать характеристику показателям качества рабочей среды.

ПЛАН:

1. Требования к водно-химическому режиму первого контура. Виды ВХР первого контура.

2. Амиачно-калиевый водно-химический режим с борным регулированием.

2.1. Принципы организации.

2.2. Характеристика показателей качества рабочей среды.

2.3. Системы поддержания и методы обеспечения ВХР первого контура.

2.4. Недостатки и пути совершенствования ВХР-1.

ЛИТЕРАТУРА:

Хоршева М.И. Водоподготовка, спецхимочистка и химический контроль на АЭС. Севастополь. СИЯЭиП. 2000 г.

Т.Х. Маргулова, О.Н. Мартынова. Водные режимы тепловых и атомных электростанций. М. Высшая школа. 1987 г.

О.Н.Мартынова и др. Химический контроль водного режима атомных электростанций. М. Атомиздат,1980.

В.В. Гончарук и др. Водно-химическая технология ЯЭУ и экология. Справочник. К. Наукова думка, 1993 г.

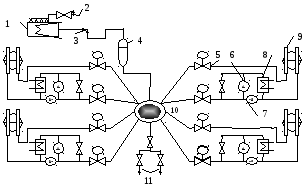

Технологическая схема первого контура АЭС с реакторами ВВЭР

Так, если посмотреть на технологическую схему 1 контура, то можно отметить, что ее разделяют на несколько самостоятельных циркуляционных контуров (петель). Это позволяет на работающем реакторе отключать любой из контуров для ремонта оборудования (рис. 1).

К аждая

из четырех циркуляционных петель (на

реакторе ВВЭР-440–

шесть петли) включает ГЦН 7,

горизонтальный

парогенератор 9,

две главные

запорные задвижки 5 с электроприводами,

паровой компенсатор давления 4

(объема) с

электроподогревателем и собственно

реактор 10 с

системой подачи подпиточной воды.

аждая

из четырех циркуляционных петель (на

реакторе ВВЭР-440–

шесть петли) включает ГЦН 7,

горизонтальный

парогенератор 9,

две главные

запорные задвижки 5 с электроприводами,

паровой компенсатор давления 4

(объема) с

электроподогревателем и собственно

реактор 10 с

системой подачи подпиточной воды.

Рисунок 1. Схема первого контура АЭС с реактором ВВЭР-1000

1 – барботажный бак; 2 – предохранительный клапан; 3 – регулятор; 4 – компенсатор

давления; 5 – главная запорная задвижка; 6 – вспомогательный насос; 7 – ГЦН;

8 – теплообменник контура охлаждения подшипника ГЦН; 9 – парогенератор; 10 – реактор;

11 – вход для подпиточной воды в реактор

1. Требования к водно-химическому режиму первого контура. Виды вхр первого контура

Особенностью первого контура является возможное отложение продуктов коррозии на поверхности ТВЭЛов, что не только ухудшает теплоотвод и может вызвать термическое разрушение оболочек ТВЭЛов, но и приводит к активации отложений, которые, концентрируясь на отдельных участках внутренних поверхностей контура, усложняют проведение ремонтных работ, ухудшая радиационную обстановку.

ВХР первого контура должен обеспечивать следующие требования:

1) сведение к минимуму скорости коррозии конструкционных материалов первого контура;

2) отсутствие (минимизация) отложений продуктов коррозии на ТВЭЛах, теплообменной поверхности парогенераторов и другом оборудовании контура;

3) подавление образования продуктов радиолиза теплоносителя при работе энергоблока;

4) минимальное количество радиоактивных отходов;

5) сведение к минимуму влияния отложений на реактивность активной зоны.

Важным фактором, во многом определяющим организацию водного режима первого контура реакторов ВВЭР, является борное регулирование. Жидкий поглотитель уменьшает неравномерность тепловыделения в активной зоне, что позволяет при тех же габаритных размерах повышать ее мощность. При этом медленные эффекты реактивности компенсируются за счет равномерно распределенного в воде бора, и только быстрые эффекты - за счет стержней системы управления и защиты реактора.

Для регулирования реактивности используется борная кислота, которая в реакторных условиях имеет ряд преимуществ:

химически устойчива в реакторных условиях;

хорошо растворима в воде;

дает хорошо растворимые соединения с катионами воды реакторов.

Но ей присущи и недостатки:

понижение значения рН реакторной воды;

затруднение очистки воды реакторов от хлоридов;

повышение удельной электрической проводимости воды и исключение возможности использования кислорода для пассивации конструкционных материалов.

На практике концентрация борной кислоты в первом контуре может поддерживаться до 8–13,5 г/кг при работе реактора на мощности и до 18 г/л для отравления реактора при остановках его на перегрузку топлива и при ремонтах оборудования. При введении таких сравнительно больших количеств борной кислоты в первый контур усиливается коррозионная агрессивность теплоносителя, что требует химической коррекции водного режима с введением в теплоноситель ингибиторов коррозии.

Существует три вида водно-химических режимов:

1. Нейтральный (бескоррекционный) – со значением рН теплоносителя, равным 5,0 – 7,5.

Так как скорости коррозии нержавеющих сталей при рН 5 – 10 изменяются лишь незначительно, в атомных реакторах, изготовленных полностью из нержавеющей стали, допустимо применение растворов борной кислоты без какой-либо регулировки. Т.е. достоинством этого ВХР можно считать простоту его ведения. Однако, этот ВХР имеет ряд недостатков:

1) усиление переноса продуктов коррозии по контуру при низких значениях рН,

2) и как следствие – значительное загрязнение участков контура радиоактивными продуктами коррозии.

Поэтому для уменьшения переноса продуктов коррозии предпочтительно производить частичную нейтрализацию влияния борной кислоты в контуре.

2. Сильнощелочной – со значением рН теплоносителя более 10,0, поддерживается за счет сильного основания.

Достоинства:

1) при высоких рН происходит значительное замедление скорости коррозии сталей при их прямом взаимодействии с горячей водой, что приводит к уменьшению скорости накопления водорода в контурной воде.

Например, если при аммиачном водном режиме скорость коррозии углеродистой стали может достигать 5-7 мг/м2 ·ч, то при применении едкой щёлочи она может понижаться даже до 1,5 – 2,0 мг/м2 ·ч,

2) с ростом температуры значительно увеличивается растворимость магнетита, что приводит к уменьшению отложений на наиболее горячем участке контура – на оболочках ТВЭЛов.

Недостаток:

возможное концентрирование нелетучей щёлочи на некоторых участках контура и особенно в активной зоне реактора (например, при наличии поверхностного кипения) и коррозионного растрескивания ответственных конструкций.

3. Слабощелочной (аммиачный) – со значением рН теплоносителя, равным 8,5 – 10,0, поддерживается за счет аммиака.

Однако аммиак, как регулятор рН теплоносителя, обладает существенным недостатком. Как видно (рис. 2), при повышении температуры теплоносителя, основные свойства аммиака ослабевают, из-за снижения степени диссоциации молекул для данной концентрации.

Д ля

достижения необходимого рН при работе

реактора на мощности требуются очень

высокие концентрации аммиака (до 0,1

г/дм3

и выше), что практически недостижимо.

Кроме этого, происходит увеличение

равновесной концентрации водорода,

вызванное радиолитическим разложением

аммиака:

ля

достижения необходимого рН при работе

реактора на мощности требуются очень

высокие концентрации аммиака (до 0,1

г/дм3

и выше), что практически недостижимо.

Кроме этого, происходит увеличение

равновесной концентрации водорода,

вызванное радиолитическим разложением

аммиака:

![]() ,

,

что опасно из-за возможного радиационно-водородного охрупчивания корпусной стали.

Вывод. На АЭС Украины в первом контуре используют сочетание сильнощелочного и аммиачного режимов, учитывая преимущества и восполняя недостатки каждого из них в отдельности.