устройства функциональной электроники

.pdfДинамический диапазон устройства определяется максимальной и минимальной амплитудой входного сигнала, при котором искажения сигнала лежат в допустимых пределах. Минимально допустимый сигнал ограничивается шумами, связанными с натеканием в «потенциальную яму» несанкционированных носителей заряда. Максимальный уровень сигнала ограничивается нелинейными искажениями сигнала. Обычно динамический диапазон составляет 60-95 дБ.

Потери зарядов при переносе достигают 10-4 от их максимального количества, т.е. они ничтожны.

На рис. 1.55. представлена структура с поверхностным переносом зарядов. Для уменьшения потерь зарядов за счет их рекомбинации применяют структуру с объемным переносом заряда (рис. 1.56). Эта структура имеет под оксидом n-области, ослабляющую рекомбинацию электронов. Если для первой структуры тактовая частота не превышает 10 МГц, то для второй – 100 МГц.

На рис. 1.55 приведена структура с трехтактным питанием. Оно может быть также однотактным, двухтактным, четырехтактным.

41

|

|

C6 |

|

S2 |

|

|

|

S1 |

|

S1 |

|

C2 |

+E |

S2 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Вх |

|

|

|

|

|

Вых |

C1 |

C3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-E |

|

|

|

|

|

|

C4 |

|

|

|

|

|

C5 |

|

|

|

|

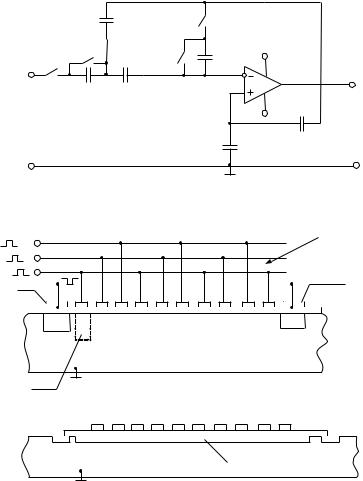

Рис.1.54 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Шина |

|

|

|

|

|

|

питания |

Вх |

|

|

|

|

|

Вых Коллектор |

Инжектор |

|

|

|

|

|

|

n+ |

|

|

|

|

|

n+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p-Si |

|

|

|

обедненная область |

|

|

Рис.1.55 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n+ |

|

|

|

|

|

n+ |

|

|

|

p-Si |

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1.56 |

|

|

|

Время задержки сигнала |

T3 |

= |

mN , |

|

||

|

|

|

|

|

fг |

|

Где m – число тактов,

N – число электродов,

fг – тактовая частота.

Сложение и разделение каналов осуществляется с применением p+- области в подложке или диэлектрических областей. На рис. 1.57 приведен

42

разветвитель каналов с р+-разделительными областями. Если поменять местами инжектор с коллектором, получим объединитель каналов.

Объединитель каналов с разной задержкой сигнала – мультиплексор – приведен на рис. 1.58. Если инжектор считать коллектором, а коллектор – инжектором, получим демультиплексор.

Линия задержки аналогового сигнала на ПЗС строится по схеме, приведенной на рис. 1.59. Здесь синусоидальный сигнал преобразуется аналого-дискретными преобразователями АДП в набор импульсов разной амплитуды, затем импульсы задерживаются ПЗС - структурой и преобразуются дискретно – аналоговым преобразователем ДАП в синусоидальный сигнал. Это линия задержки последовательного типа. Используется также линии задержки сигнала с параллельной организацией, где после АДП стоит регистр сдвига и каждый импульс попадает в отдельный ПЗС – канал, на выходе идет обратное преобразование сигнала. Также линии задержки позволяют получить большие времена задержки. При использовании М параллельных ПЗС – каналов Тз увеличивается в М раз, Тз достигает десятков секунд. Количество электродов достигает 500.

На основе линий задержки с ПЗС – структурами строятся трансверсальные (рис.1.60) и рекурсивные (рис. 1.61) фильтры. Здесь сигнал задерживается на разное время и эти по – разному задержанные сигналы ослабляются или усиливаются, а затем суммируются, т.е. складываются с разными весовыми коэффициентами. В рекурсивных фильтрах введена и обратная связь, что позволяет получать более качественные характеристики фильтров. Законы изменения весовых коэффициентов – секрет фирм. От этих законов зависит форма амплитудно – частотной характеристики фильтра.

Трансверсальный фильтр, построенный с помощью мультиплексора и демультиплексора, приведен на рис. 1.62.

Широкое распространение получили трансверсальные фильтры с расщепленными электродами (рис. 1.63). Здесь весовые коэффициенты определяются длинами частей расщепленных электродов. Закон распределения щелей – sin x/x.

Недостатком описанных линий задержки и фильтров на ПЗС является высокий уровень шума, связанного с преобразованием аналогового сигнала в дискретный и обратно, с переносом зарядов.

Промышленность выпускает линии задержки «фильтры на ПЗС : К593БР1, К528БР1, К528БР2, К528ФВ1». Микросхема К593БР1 – это

43

Коллектор 1

p+

n+

n+ |

p+ |

|

Коллектор 2

n+

Инжектор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p-Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p+ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Разделительная область |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Электроды |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1.57 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

Вх2 |

n+ |

|

|

|

|

|

|

Вх3 |

|

|

|

|

|

n+ |

|

|

|

|

|

|

Вх4 |

n+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вых |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вх1 |

n+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1.58 |

|

Вх |

|

Вых |

АДП |

ПЗС |

ДАП |

~ |

|

~ |

Генератор fт

Рис.1.59

44

Линия задержки

Вх

a0 |

a1 |

a2 |

a3 |

a4 |

a5 |

aN |

|

Вых |

|

Рис.1.60 |

Вх |

a0 |

b1 |

a1 |

b2 |

a2 |

b3 |

a3 |

bN |

aN |

Усилитель-ослабитель |

|

|

Рис.1.61 |

Усилители-ослабители

Сумматор

Вых

Вых

Сумматор

Линия задержки

Усилитель-ослабитель

45

Вх |

а0 |

Мульти |

Демульти |

||

плексор |

|

плексор |

|

а1 |

|

|

а2 |

|

|

а3 |

|

|

аn |

|

|

Рис.1.62 |

|

|

U1 |

Инжектор |

U2a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вых |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Генератотр |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U2a, |

|

U2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U2б |

|

U2б |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

U3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Коллектор |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Рис.1.63

восьмикаскадная линия задержки с восемью отводами – до 2 мкс (от 1 мкс). Схема включения микросхемы показана на рис. 1.64. Микросхема К528БР1 – это две 64 – каскадные линии задержки с отводами от 32-го каскада в каждой линии. Микросхема К528БР2 – две независимые линии задержки по 512 каскадов в каждой. Микросхема К528ФВ1 – дискретно – аналоговый гребенчатый фильтр. Параметры этих устройств, схемы их включения приведены в (22).

Устройства задержки сигналов и фильтры могут быть построены и без преобразования аналогового сигнала в дискретный. Для этого используют ПЗС – МДП – структуру с резистивным электродом (рис. 1.65). Здесь переменный сигнал на фоне постоянной составляющей подается на инжектор. Введенные в подложку неосновные носители заряда захватываются обедненным каналом и дрейфуют вдоль него по направлению к коллектору. При этом U1 < U2 и в канале создается продольная напряженность поля. Попадающие в обратносмещенный коллектор заряды создают на коллекторной нагрузке выходной сигнал. Структура похожа на биполярный транзистор, включенного по схеме с общей базой и имеющий длинную базу, в которой скорость переноса носителей регулируется напряжениями U1 и U2.

46

Величины U1 и U2 должны быть достаточными, чтобы при выбранной толщине диэлектрика под резистивным электродом образовывался обедненный канал (5-25В). Если носителями заряда являются дырки, то скорость V=(0,05-25)км/с. Заметим, что в устройствах на поверхностных акустических волнах скорость V=(1,7-3,8)км/с. В описываемом устройстве скорость лежит в более широких пределах и легко регулируется. Кремниевые подложки намного дешевле пьезоэлектрических (монокристаллов).

Процесс переноса зарядов описывается уравнением непрерывности (при движении электронов) :

dQdt = dxdj , где j = μ nQEx + Dn dQdx ; Ex = − γ (Fn − dx1 dQdx )

здесь Q - поверхностная плотность зарядов;

j- ток, приходящийся на единицу ширины обедненного канала;

μn и Dn - усредненные по длине канала подвижность и коэффициент

диффузии;

Ex - продольная напряженность поля;

γ- константа, равная 0,6-0,8;

F = |

dU , |

полевая функция, |

зависящая от выбранного |

закона |

|||||

n |

dx |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

распределения напряжения на резистивном электроде; |

|

||||||||

C0 x |

- приходящаяся |

на |

единицу поверхности емкость |

между |

|||||

подложкой и резистивным электродом. |

|

|

|||||||

При |

U = |

U2 − U1 |

x + U1 , |

|

F = U2 − U1 . |

|

|||

|

|

||||||||

|

|

l |

|

|

n |

l |

|

|

|

|

|

|

|

Ex |

|

|

|||

Т.е. здесь напряженность |

постоянна. Это случай, когда ширина |

||||||||

резистивного электрода неизменна. В этом случае время задержки |

|

||||||||

|

|

|

T3 = |

|

|

|

l2 |

. |

|

|

|

|

|

μ |

nγ (U2 − U1) |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

Неравномерное распределение напряженности поля можно обеспечить, если часть резистивного электрода располагать на тонком диэлектрике, а часть – на толстом (рис. 1.66.). В показанном на рис. 1.66 случае напряженность поля по мере удаления от инжектора будет уменьшаться. Поэтому впереди движущиеся носители заряда будут притормаживаться, на них накладываются идущие сзади и плотность пакета заряда может увеличиваться. На рис. 1.67 показаны два случая: рис. 1.67,а – распределение нормированной плотности заряда σ от нормированного расстояния X (X=1 при l) при Ex = const , рис. 1.67,б – то же при уменьша-

ющемся Ex . Видно, что во втором случае сигнал на выходе будет большим.

47

|

+24 В |

+5В |

|

|

6 |

11 |

|

10 |

|

|

|

|

Вых1 |

|

3 |

|

|

9 |

|

|

|

Вых2 |

||

|

|

|

8 |

|

|

|

|

Вых3 |

|

12 |

|

|

7 |

|

|

|

Вых4 |

||

|

|

|

|

|

|

К593БР1 |

|

15 |

Вых5 |

|

|

|

16 |

|

|

|

|

Вых6 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

Вых7 |

|

-24В |

|

|

2 |

|

|

|

Вых8 |

||

13 |

14 |

5 |

|

|

|

|

|||

У1 |

У2 |

У3 |

|

|

|

Рис.1.64 |

|

|

|

Вх -U1 |

|

|

Резистивный электрод |

|

|

х |

|

-U2 |

Коллектор |

|

|

|

||

P+ |

|

|

|

P+ |

n

Инжектор

Диэлектрик

Подложка

Обедненная область Рис.1.65

Часть резистивного электрода на толстом диэлектрике

Инжектор |

Резистивный электрод |

Коллектор |

||

|

||||

|

на тонком диэлектрике |

|

|

|

|

|

|

Рис.1.66 |

|

τ=0 |

τ1 |

τ2>τ1 |

|

|

|

а) |

τ2 |

1 |

х |

|

|

|||

τ=0 |

τ1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б) |

|

1 |

х |

|

Рис.1.67 |

|

||

|

|

|

|

|

48

Коэффициент передачи по току в первом случае получается (0,1-0,5), а во втором – (0,7-0,85). Объединение нескольких линий задержки с разной шириной и длиной резистивного электрода (инжекторы вместе, точки приложения напряжения U1 – объединены, точка приложения U2 – объединены) позволяет получить трансверсальный фильтр. Можно применить конфигурацию, приведенную на рис. 1.68. Это или полосовой фильтр, или дисперсионная линия задержки.

Функциональные возможности описываемых структур расширяются, если в качестве диэлектрика под резистивным электродом использовать пленку титаната бария. При подаче напряжения (положительного) на резистивный электрод из подложки захватываются заряды и длительное время удерживаются в пленке, создавая напряженность Ex без U1 и U2. Эти заряды удаляются из пленки подачей напряжения противоположного знака. Таким образом, можно получить перепрограммируемую линию задержки или фильтр.

1.15. Понятие о цифровых фильтрах и устройствах задержки сигналов

Структурная схема таких устройств, приведена на рис. 1.69. Аналоговый (непрерывный сигнал) поступают на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В момент подачи синхроимпульса на выходе АЦП возникает сигнал, отображающий результат измерения мгновенного значения входного колебания в виде двоичного числа с фиксированным количеством разрядов, т.е. в виде цифрового кода. В зависимости от особенностей построения устройства это число представляет собой последовательность коротких импульсов (передача в последовательном коде), либо набор уровней напряжения на сигнальных шинах отдельных разрядов (передача в параллельном коде). Преобразованный таким образом сигнал поступает в основной блок устройства – цифровой процессор, состоящий из арифметического устройства и устройства памяти. Арифметическое устройство выполняет над цифрами ряд операций (сложение, вычитание, сдвиг во времени и т.д.). В блоке памяти хранится программа обработки сигнала, промежуточные результаты обработки, которые необходимы для получения конечного результат. На выходе процессора получается выходной сигнал в виде двоичного кода. Для его преобразования в аналоговый сигнал используется цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

Быстродействие цифровых устройств задержки и фильтрации зависит от скорости протекания процессов в электронных блоках и от сложности алгоритмов обработки информации. Блоки могут быть разработаны на логических устройствах – жестком диске или на микропроцессорах, программируемой логике. Цифровые фильтры строятся с использованием теории аналоговых и дискретных фильтров, по схемам трансверсальных и рекурсивных фильтров. Предельная частота цифровых фильтров – 1 МГц. Цифровую фильтрацию или задержку сигналов можно реализовать

49

программным методом на персональных компьютерах и других электронновычислительных машинах.

Инжектор Коллектор

Вх

U1

U2 Резистивный электрод

U2 Резистивный электрод

Рис.1.68

|

|

Цифровой процессор |

|

|

|

|

|

Устройство |

|

|

|

|

|

памяти |

|

|

|

X(t) |

|

Арифметическое |

|

|

|

Вх |

АЦП |

ЦАП |

Вых |

||

устройство |

|||||

|

|

|

|

Генератор

синхроимпульсов

Рис.1.69

50