- •Непрямое дезаминирование - основной путь дезаминирования аминокислот

- •Коферментные функции в трансаминазах выполняет активная форма витамина b6.

- •Глутаматдегидрогеназа занимает центральное место в обмене азота в клетке.

- •Аммиак –токсическое для организма соединение.

- •Особенности морфологического строения печени позволяют ей эффективно удалять и фиксировать ионы аммония.

- •Орнитиновый цикл мочевинообразования - главный механизм обезвреживания аммиака.

- •Синтез карбамоилфосфата – ключевая реакция синтеза мочевины

- •Образование цитруллина – первая реакция орнитинового цикла.

- •Для синтеза аргининосукцината необходима атф

- •Гипераммонийемия – следствие нарушения функции ферментов орнитинового цикла.

- •Безазотистый остаток аминокислот может превращаться в углеводы или липиды

- •Семейство пировиноградной кислоты включает Ала, Сер, Гли, Цис и Тре

- •Самое маленькое семейство у оксалоацетата

- •Основной член семейства -кетоглутаровой кислоты – глутаминовая кислота

- •Реакции декарбоксилирования аминокислот лежат в основе образования биогенных аминов.

- •Катехоламины – производные тирозина.

- •Триптофан предшественник синтеза серотонина и мелатонина.

- • Аминомасляная кислота медиатор тормозных нейронов

- •Гистамин образуется путем декарбоксилирования гистидина.

Глутаматдегидрогеназа занимает центральное место в обмене азота в клетке.

Большинство трансаминаз используют в качестве акцептора аминогруппы кетоглутарат и образуют глутаминовую кислоту. Окислительное дезаминирование этой кислоты с образованием кетоглутарата и аммиака катализируется широко распространенной в тканях глутаматдегидрогеназой. Она представляет олигомерный фермент с молекулярной массой 312 кД, состоящий из 6 субъединиц, которые при определенных условиях (под влиянием НАД+ илиГТФ) способны к диссоциации с потерей глутамат дегидрогеназной активности, обладает высокой активностью, локализована в митохондриях и может использовать в качестве кофермента НАД или НАДФ. Работой этого фермента завершается непрямое качестве кофермента НАД или НАДФ. Работой этого фермента завершается непрямое дезаминирование многих аминокислот и аммиак, высвобождаемый в этой реакции, протекающей в печени, используется для синтеза мочевины.

![]()

Глутаматдегидрогеназа –аллостерический фермент и ее активность тщательно регулируется. Аллостерическими ингибиторами фермента являются АТФ, ГТФ и НАДН+Н+, а активатором является АДФ. Этот фермент катализирует и обратную реакцию, обеспечивая аминирование -кетоглутаровой кислоты свободным аммиаком, что важно в механизмах обезвреживания аммиака и позволяет использовать азот аммиака для синтеза аминокислот.

Аммиак –токсическое для организма соединение.

К линические

наблюдения показывают, что у больных

с нарушением функций печени и/или

развившимся коллатеральным кровообращением

в области печени (портакавальные

анастомозы) после приема богатой белками

продуктов и повышения поступления

аммиака из кишечника начинают проявляться

симптомы аммиачной интоксикации. Это

выражается в форме специфического

дрожания (тремора), нечленораздельной

речи, ухудшения зрения, а в

линические

наблюдения показывают, что у больных

с нарушением функций печени и/или

развившимся коллатеральным кровообращением

в области печени (портакавальные

анастомозы) после приема богатой белками

продуктов и повышения поступления

аммиака из кишечника начинают проявляться

симптомы аммиачной интоксикации. Это

выражается в форме специфического

дрожания (тремора), нечленораздельной

речи, ухудшения зрения, а в

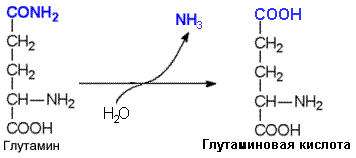

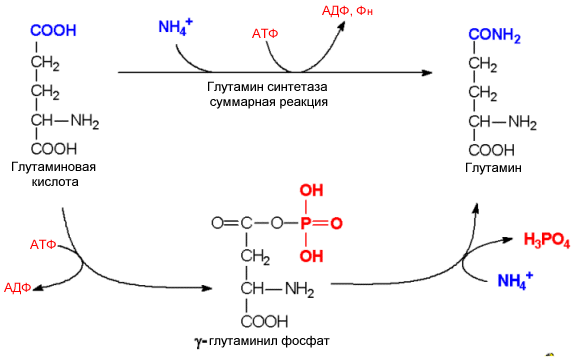

. Механизм глутаминсинтетазной реакции

тяжелых случаях к развитию коматозного состояния. Лечебные мероприятия при этом направлены на уменьшение уровня аммиака в крови. В нормальных условиях уровень аммиака в крови не превышает 200мкг/л, хотя процессы дезаминирования протекают во всех тканях. Такой низкий уровень поддерживается благодаря локальному связыванию аммиака в каждой клетке. Этому служат две реакции. Одна из них – восстановительное аминирование -кетоглутарата представляет реакцию обратную уже упомянутой выше реакции, катализируемой глутаматдегидрогеназой. . Роль донора водородов в этой реакции выполняет НАДФН. (Глутаматдегидрогеназа не обладает выраженной специфичностью к коферменту, что характерно для других никотинамидзависимых дегидрогеназ). Вторая реакция – образование глутамина, катализируется глутаминсинтетазой.

Реакция протекает в цитозоле клеток всех тканей, но особенно высокой активностью характеризуется ткань мозга, где эта реакция является основной при связывании аммиака и поэтому в случае повышения уровня аммиака в циркулирующей крови, когда возможности глутаминсинтетазы мозга исчерпываются, для обезвреживания привлекается глутаматдегирогеназная реакция. Это сопряжено с «утечкой» -кетоглутарата из цикла трикарбоновых кислот и ослаблением активности последнего, что приводит с ухудшению энергоснабжения нервных клеток и рассматривается как одна из причин аммонийной интоксикации.

Высокой глутаминсинтетазной активностью отличаются и мышцы. Глутаминсинтетаза характеризуется низкими значениями Км для аммиака, что позволяет ей активно выполнять свою функцию при низких концентрациях аммиака. У глутамина много функций:

Во всех тканях глутамин является донором азота для синтеза важных молекул, в частности, для пуринового и пиримидинового синтеза.

Является нетоксичной формой транспорта аммиака из разных тканей к клеткам печени, где он превращается в мочевину.

В кишечнике служит источником энергии для энтероцитов .

В почках участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия. Гидролиз амидной группы в боковой цепи глутамина глутаминазой позволяет связывать протоны. Это особенно важно в условиях метаболического ацидоза.

Глутамин может стать источником свободного аммиака благодаря глутаминазе – ферменту, который катализирует гидролиз амидной связи глутамина.