- •16 Электронные устройства отображения видимой информации

- •16.1 Классификация электронных устройств отображения видимой информации

- •16.2 Основные параметры электронных устройств отображения видимой информации

- •16.2.1 Энергетические характеристики

- •16.2.2 Пространственные характеристики

- •16.2.3 Временные характеристики

- •16.3 Основные методы формирования видимого изображения

- •16.3.1 Формирование изображения в знакомоделирующих электронных устройствах отображения видимой информации

- •16.3.2 Формирование изображения в знакосинтезирующих электронных устройствах отображения видимой информации

- •16.3.3 Формирование изображения в графических электронных устройствах отображения видимой информации

- •16.4 Физические принципы работы электронных устройств отображения видимой информации

- •16.4.1 Электронно-лучевые трубки

- •16.4.1.1 Монохромные электронно-лучевые трубки

- •16.4.1.2 Цветные электронно-лучевые трубки

- •16.4.1.3 Основные параметры элт

- •16.4.1.3 Опасные факторы при эксплуатации элт

- •1. Электромагнитное излучение

- •2. Ионизирующее излучение

- •3. Мерцание

- •4. Нечеткое изображение

- •5. Высокое напряжение

- •6. Взрыв элт

- •16.4.2 Газоразрядные устройства отображения видимой информации

- •16.4.2.1 Газоразрядные индикаторы

- •16.4.2.2 Плазменные панели

- •16.4.3 Электролюминесцентные устройства отображения видимой информации

- •16.4.3.1 Электролюминесцентные индикаторы

- •16.4.3.2 Электролюминесцентные панели

- •16.4.4 Вакуумные люминесцентные индикаторы

- •16.4.5 Светодиодные устройства отображения видимой информации

- •16.4.6 Светодиодные дисплеи на основе органических пленок

- •16.4.7 Жидкокристаллические устройства отображения видимой информации

- •16.4.7.1 Структура жидких кристаллов

- •16.4.7.2 Классификация жидких кристаллов

- •16.4.7.3. Электрооптические эффекты в жидких кристаллах

- •16.4.7.4 Жидкокристаллические дисплеи

- •16.4.8 Сенсорные экраны

- •16.4.8.1 Четырехпроводной резистивный сенсорный экран

- •16.4.8.2 Пятипроводной резистивный сенсорный экран

- •Особенности резистивных сенсорных экранов следующие:

- •16.4.8.3 Емкостной сенсорный экран

- •Особенности емкостных сенсорных панелей:

- •16.4.8.4 Сенсорные экраны на поверхностно-акустических волнах

- •Особенности сенсорных экранов на пав:

- •16.4.8.5 Инфракрасные сенсорные экраны

- •Особенности:

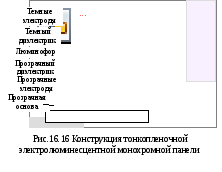

16.4.3.2 Электролюминесцентные панели

Н

а

основе тонкопленочной электролюминесцентной

ячейки создают матричные панели и

наборные экраны для отображения видимой

информации. Простой монохромный матричный

экран (рис. 16.16) представляет собой слой

люминофора между двумя взаимно

перпендикулярными системами узких

параллельных шин электродов, одна из

которых является прозрачной. В местах

пересечения электродов образуются

электролюминесцентные конденсаторы,

составляющие прямоугольный растр из

элементарных ячеек. Для возбуждения

нужной ячейки матричного экрана

напряжение подается на те электроды,

между которыми она расположена. Наиболее

часто в таких панелях используют

люминофор желтого цвета излучения.

Такого рода панели получили широкое

распространение в медицине и

контрольно-измерительной аппаратуре

из-за очень высокой четкости изображения.

а

основе тонкопленочной электролюминесцентной

ячейки создают матричные панели и

наборные экраны для отображения видимой

информации. Простой монохромный матричный

экран (рис. 16.16) представляет собой слой

люминофора между двумя взаимно

перпендикулярными системами узких

параллельных шин электродов, одна из

которых является прозрачной. В местах

пересечения электродов образуются

электролюминесцентные конденсаторы,

составляющие прямоугольный растр из

элементарных ячеек. Для возбуждения

нужной ячейки матричного экрана

напряжение подается на те электроды,

между которыми она расположена. Наиболее

часто в таких панелях используют

люминофор желтого цвета излучения.

Такого рода панели получили широкое

распространение в медицине и

контрольно-измерительной аппаратуре

из-за очень высокой четкости изображения.

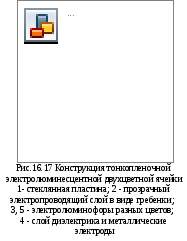

Для создания многоцветных электролюминесцентных панелей используют специальные многоцветные электролюминесцентные ячейки, из которых создают наборные экраны больших размеров. Рассмотрим конструкцию двухцветной электролюминесцентной индикаторной ячейки (рис. 16. 17), которая представляет собой стеклянную пластину 1 с прозрачным электропроводящим слоем в форме гребенки 2. Электролюминофоры разных цветов 3 и 5 наносятся на прозрачные гребенчатые элементы так, что каждый из них образует строчный растр. Сверху наносится слой диэлектрика и металлические электроды 4. Свечение в такой ячейке наблюдается в виде параллельных линий. При большой плотности строк создается впечатление равномерного свечения индикатора. В качестве люминофора используют сочетание пар люминофоров желтого, голубого или зеленого цветов. Изменяя соотношение яркости свечения таких люминофоров можно получать оттенки различного цвета, например, от желтого до зеленого.

Для создания экранов больших размеров такие электролюминесцентные ячейки набирают по строкам и столбцам, создавая матричную наборную конструкцию.

Преимущества электролюминесцентных индикаторов и панелей как устройств отображения видимой информации следующие:

высокая яркость и контрастность;

высокая разрешающая способность, что способствует высокой четкости отображаемой информации;

плоская конструкция экрана;

большой угол обзора;

высокая надежность.

К недостаткам электролюминесцентных индикаторов и панелей следует отнести:

высокое напряжение питания (100…300 В), что требует высоковольтных элементов коммутации;

временная деградация яркости свечения;

достаточно высокая стоимость панелей;

сложность получения полноцветных экранов.

16.4.4 Вакуумные люминесцентные индикаторы

Физический принцип действия вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) основан на использовании явления люминесценции, возникающей в катодолюминофорах при их бомбардировке электронным пучком. В отличие от высоковольтной катодолюминесценции, которая используется в электронно-лучевых трубках, в ВЛИ применяют низковольтную люминесценцию. В результате устраняют главный недостаток высоковольтных электролюминесцентных индикаторов − высокие рабочие напряжения.

Явление катодолюминесценции возникает при достижении электронами, бомбардирующими катодный люминофор, вполне определенной энергии eUП, где UП − потенциал начала катодолюминесценции. У большинства материалов, которые образуют группу высоковольтных люминофоров и применяются для ЭЛТ, величина UП исчисляется сотнями вольт. Однако существует ряд веществ, у которых потенциал начала катодолюминесценции равен всего нескольким вольтам. Это позволяет создавать вакуумные люминесцентные приборы, принцип действия которых подобен ЭЛТ, а разгоняющие электроны напряжения составляют десяток вольт.

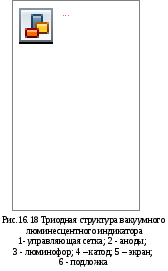

В акуумные

люминесцентные индикаторы представляет

собой многоанодный диод или триод,

изображение в котором формируется в

результате высвечивания низковольтного

люминофора, нанесенного на аноды и

возбуждаемого потоком электронов.

Триодная структура позволяет управлять

индикатором по двум независимым входам,

что и определило ее широкое применение

(рис.16.18).

акуумные

люминесцентные индикаторы представляет

собой многоанодный диод или триод,

изображение в котором формируется в

результате высвечивания низковольтного

люминофора, нанесенного на аноды и

возбуждаемого потоком электронов.

Триодная структура позволяет управлять

индикатором по двум независимым входам,

что и определило ее широкое применение

(рис.16.18).

Оксидный катод 4 создает поток электронов, подобно электронно-лучевой пушке. Его рабочая температура лежит в диапазоне 900…1000 К, при этом испускаемое им свечение достаточно мало для того, чтобы препятствовать считыванию с сегментов основного изображения. Поэтому допустимое изменение напряжения накала не должно превышать ±10%, т.к. при большем напряжении сокращается срок службы, при меньшем − падает яркость свечения.

Для запирания индикатора на сетку 1 и соединенный с ней экран 5 подается небольшое отрицательное напряжение (несколько вольт) по отношению к катоду 4. При выключении индикатора положительный потенциал прикладывают к сетке и тем анодным сегментам 2, которые необходимы для формирования символа. Остальные сегменты находятся под катодным потенциалом.

Сетка 1 создает почти равномерный поток электронов в плоскости анодов. Электроны, попадающие на включенные аноды − сегменты 2, возбуждают люминофор 3, а электроны, летящие на выключенные сегменты, отражаются. Не собираемые включенными анодами электроны попадают на экран 5. Вся система размещается в стеклянном баллоне, в котором создается определенное давление.

Важной особенностью ВЛИ является использование низковольтной люминесценции, для чего используют люминофоры на основе (Zn, Cd)S. Эффективность такой люминесценции значительно ниже, чем в ЭЛТ, и поэтому скважность облучения люминофора потоком электронов должна быть значительно ниже.

Как правило, вакуумные люминесцентные индикаторы используются

при одинаковых анодном и сеточном напряжениях (около 30 В).

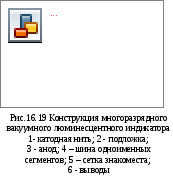

К онструкция

многоразрядного вакуумного люминесцентного

индикатора с семисегментными анодами

изображена на рис.16.19. Индикатор имеет

баллон плоской формы, в котором создается

определенное давление. Для нанесения

анодов и люминофора используются методы

фотолитографии и пленочной технологии.

Прибор не имеет экрана, этим достигается

увеличение угла обзора. Общее число

выводов равно сумме числа знакомест

(сеток), числа анодов одного знакоместа

и числа выводов катода (для 17-разрядного

7-сегментного индикатора с десятичной

точкой 17+8+2=27).

онструкция

многоразрядного вакуумного люминесцентного

индикатора с семисегментными анодами

изображена на рис.16.19. Индикатор имеет

баллон плоской формы, в котором создается

определенное давление. Для нанесения

анодов и люминофора используются методы

фотолитографии и пленочной технологии.

Прибор не имеет экрана, этим достигается

увеличение угла обзора. Общее число

выводов равно сумме числа знакомест

(сеток), числа анодов одного знакоместа

и числа выводов катода (для 17-разрядного

7-сегментного индикатора с десятичной

точкой 17+8+2=27).

ВЛИ выпускаются в цилиндрических и плоских баллонах. Первые бывают как одноразрядными, так и многоразрядными, вторые − только многоразрядными.

Н аряду

с 7-сегментными плоскими ВЛИ разработаны

также 14-сегментные индикаторы . ВЛИ,

знакоместо которого выполнено в виде

точечной матрицы 5х7 или 7х12 элементов.

Матричные ВЛИ содержат большое число

светоизлучающих элементов. Такой

индикатор позволяет отображать

буквенно-цифровые сообщения, графики

и даже несложные движущиеся изображения.

аряду

с 7-сегментными плоскими ВЛИ разработаны

также 14-сегментные индикаторы . ВЛИ,

знакоместо которого выполнено в виде

точечной матрицы 5х7 или 7х12 элементов.

Матричные ВЛИ содержат большое число

светоизлучающих элементов. Такой

индикатор позволяет отображать

буквенно-цифровые сообщения, графики

и даже несложные движущиеся изображения.

Обычно в матричном индикаторе одна сетка покрывает один столбец светоизлучающих элементов (рис. 16.20 а). Управление индикатором осуществляется по сеточным цепям. При работе яркость свечения отдельного элемента не постоянна по площади, а снижается к краям (рис. 16.20 б), поскольку на них попадает меньше электронов, чем на центральную часть элемента. При этом проявляется влияние соседних сеток, находящихся под отрицательным потенциалом.

Для устранения данного недостатка разработана усовершенствованная конструкция матричного ВЛИ (рис. 16.21). Принцип действия усовершенствованного матричного ВЛИ и распределение яркости свечения по отдельному светоизлучающему элементу соответственно поясняются с помощью рис. 16.21 а и 16.21 б. Управляющее положительное напряжение одновременно подается на две соседние сетки и два расположенных под ним анода. В результате яркость свечения элементов оказывается равномерной. Другие достоинства этой конструкции состоят в том, что число управляющих сеток уменьшено на половину (может быть понижена скважность) и обеспечивается большая яркость за счет одновременного излучения света двумя столбцами элементов.

М онохромные

ВЛИ обычно бывают следующих цветов:

синий, зеленый, желтый, красный. Цветность

ВЛИ определяется либо использованием

светофильтров, либо разными типами

люминофоров.С

помощью светофильтров можно получить

цвет от синего до красного при использовании

люминофора ZnO:Zn. Яркость этих цветов

оказывается достаточной, если яркость

исходного свечения составляет

приблизительно 1000 кд/м2.

онохромные

ВЛИ обычно бывают следующих цветов:

синий, зеленый, желтый, красный. Цветность

ВЛИ определяется либо использованием

светофильтров, либо разными типами

люминофоров.С

помощью светофильтров можно получить

цвет от синего до красного при использовании

люминофора ZnO:Zn. Яркость этих цветов

оказывается достаточной, если яркость

исходного свечения составляет

приблизительно 1000 кд/м2.

П олихромный

индикатор реализуются счет конструктивных

изменений и специфических способов

управления. Например, двухцветный

индикатор можно получить, если удвоить

число сегментов и покрыть их люминофорами

выбранных цветов (рис.16.22 а). Полихромный

индикатор с сеточным управлением

несколько отличается расположением

светоизлучающих элементов (рис.16.22 б).

Однако конструкция его сложнее, поскольку

кроме общей сетки в прибор еще вводятся

сетки, соответствующие светоизлучающим

элементам каждого из цветов. Изменением

потенциалов сеток можно менять цвет

свечения.

олихромный

индикатор реализуются счет конструктивных

изменений и специфических способов

управления. Например, двухцветный

индикатор можно получить, если удвоить

число сегментов и покрыть их люминофорами

выбранных цветов (рис.16.22 а). Полихромный

индикатор с сеточным управлением

несколько отличается расположением

светоизлучающих элементов (рис.16.22 б).

Однако конструкция его сложнее, поскольку

кроме общей сетки в прибор еще вводятся

сетки, соответствующие светоизлучающим

элементам каждого из цветов. Изменением

потенциалов сеток можно менять цвет

свечения.

Очевидно, что упомянутыми способами реально можно создать и трехцветные индикаторы, особенно если одновременно необходимо обеспечить высокую разрешающую способность. Наконец цвет свечения ряда люминофоров зависит от анодного напряжения, что позволяет создавать полихромные ВЛИ простой конструкции с электрическим переключением цветов.

Преимущества вакуумных люминесцентных индикаторов как устройств отображения видимой информации следующие:

низкое управляющее напряжение;

большие углы обзора;

возможность управления яркостью изменением анодного и сеточного напряжения;

К недостаткам вакуумных люминесцентных индикаторов следует отнести:

малая механическая прочность;

неравномерная яркость сегментов в многоразрядных индикаторах, особенно к краям поля зрения;

относительно большая потребляемая мощность.