- •Конспект лекций

- •"Холодильное оборудование"

- •7.090221

- •Введение

- •Лекция 1. Области применения и физические принципы получения низких температур

- •1.1. Области применения искусственного холода

- •1.2. Физические принципы получения низких температур

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [1, с. 5...31; 2, 7] Лекция 2.Термодинамические основы искусственного охлаждения

- •2.1. Принцип работы холодильной машины

- •2.2. Рабочие вещества холодильных машин

- •2.2.1. Требования, предъявляемые к холодильным агентам

- •2.2.2. Классификация, свойства и области применения холодильных агентов

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [1, с. 32...45; 2, с. 6...35] Лекция 3. Циклы и схемы компрессорных холодильных машин

- •3.1. Циклы и схемы газовых холодильных машин

- •3.2. Циклы и схемы паровых компрессорных одноступенчатых холодильных машин

- •3.2.1. Цикл в области влажного пара с детандером

- •Замена детандера дроссельным вентилем

- •Сжатие в области перегретого пара

- •3.2.2. Принципиальная схема и цикл аммиачной холодильной машины с отделителем жидкости

- •3.2.3. Принципиальная схема и цикл фреоновой холодильной машины с регенеративным теплообменником

- •3.3. Циклы и схемы холодильных машин с многоступенчатым сжатием

- •3.3.1. Циклы и схемы двухступенчатых холодильных машин

- •Низкотемпературная холодильная машина на базе винтового компрессора

- •3.4. Принципиальная схема и цикл двухкаскадной холодильной машины

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [1, с. 52...96; 2, с. 35...50] Лекция 4.Компрессоры холодильных машин

- •4.1. Классификация и маркировка компрессоров

- •4.2. Объемные и энергетические потери в компрессоре

- •4.3. Холодопроизводительность компрессора

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [1, с. 97; 2, с. 90...162] Лекция 5.Теплообменные аппараты холодильных машин

- •5.1. Конденсаторы

- •5.1.1. Тепловой расчет и подбор конденсаторов

- •5.2. Испарители

- •5.2.1. Расчет и подбор испарителей

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [1, с. 281...343; 2, с. 166...207] Лекция 6.Вспомогательное оборудование холодильных машин

- •6.1. Аммиачные холодильные машины

- •6.2. Фреоновые холодильные машины

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [2, с. 221...236; 4, с. 130...137] Лекция 7. Кип и автоматика холодильных машин

- •7.1. Классификация и маркировка холодильных машин и агрегатов

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [1, c. 470...490; c. 256...271] Лекция 8.Теплоиспользующие холодильные машины

- •8.1. Пароэжекторные холодильные машины (пэхм)

- •8.2. Абсорбционные холодильные машины (ахм)

- •Вопросы для самоконтроля:

- •Литература: [1, с. 387...420, 2; с. 282...299] Лекция 9. Холодильники. Классификация, устройство и планировки

- •9.1. Устройство и планировки холодильников

- •9.2. Тепло- и гидроизоляция холодильников

- •Телоизоляционные материалы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература: [2, с. 320-359; 3, с. 168-182, с. 207-214]. Лекция 10. Основы проектирования холодильников

- •10.1. Определение строительной площади холодильника и выбор его планировки

- •10.2. Расчет теплопритоков в камеры холодильника

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература: [2, с. 415-431; 3, с. 250-264]. Лекция 11. Системы охлаждения холодильников (сох)

- •11.1. Безнасосные системы с непосредственным кипением холодильного агента

- •11.2. Насосно-циркуляционные системы охлаждения

- •11.3. Системы с промежуточным хладоносителем (рассольные сох)

- •11.4. Камерные приборы охлаждения, их конструкции и методика подбора

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература: [2, с. 393-415; 3, с. 33-55]. Лекция 12. Оборудование для охлаждения пищевых продуктов

- •12.1. Камеры охлаждения

- •12.2. Оборудование для охлаждения рыбы и жидких пищевых продуктов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература: [5, с. 83-85; 6, с. 19-60]. Лекция 13. Технологическое оборудование для замораживания в воздухе

- •13.1. Классификация и устройство камерных морозилок

- •13.2. Воздушные морозильные аппараты

- •13.2.1. Морозильные аппараты тележечного типа

- •13.2.2. Конвейерные морозильные аппараты

- •13.2.3. Флюидизационные морозильные аппараты

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература: [6, с. 92]

- •Лекция 14. Современные аппараты интенсивного замораживания

- •14.1. Аппараты бесконтактного замораживания Плиточные аппараты

- •Роторные аппараты

- •Морозильные аппараты барабанного типа

- •14.2. Аппараты контактного замораживания пищевых продуктов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Двухступенчатые, r22

- •Компрессоры российского производства

- •Поршневые компрессоры фирмы «Йорк Рефрижерейшн»

- •Винтовые компрессоры фирмы «грассо Рефрижерейшн»

- •Технические параметры среднетемпературных агрегатов на базе полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer (Данные для хлаДона r404а)

- •Приложение в Конденсаторы холодильных машин

- •1. Горизонтальные кожухотрубные

- •2. Вертикальные кожухотрубные

- •3. Испарительные

- •Приложение г Перечень тем самостоятельных работ студентов

- •Приложение д тесты

- •Литература

- •Содержание

4.2. Объемные и энергетические потери в компрессоре

Работа любого компрессора характеризуется его действительной объемной подачей Vд(м3/с), т.е. тем объемом пара холодильного агента, который был сжат компрессором в течение одной секунды. На это, естественно, затрачивается работа, подводимая от привода компрессора (обычно от электродвигателя).

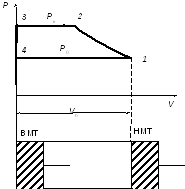

Процессы, протекающие в поршневом компрессоре, удобно рассматривать с помощью индикаторной диаграммы. Индикаторная диаграмма показывает величину давления пара в цилиндре при любом положении поршня. Вначале рассмотрим индикаторную диаграмму идеального компрессора (компрессор, у которого отсутствует мертвое пространство, и отсутствует трение между деталями).

Всасывание 4,1 (рис. 4.1) в цилиндр такого компрессора происходит при постоянном давлении Р0, равном давлению в испарителе холодильной машины. При достижении поршнем крайнего правого положения (НМТ – нижняя мертвая точка) закрывается всасывающий клапан цилиндра и, по мере движения поршня в сторону ВМТ происходит адиабатическое сжатие пара (1, 2). Он сжимается до давленияРк, равного давлению в конденсаторе. При достижении внутри цилиндра давленияРк(точка 2) открывается нагнетательный клапан, через который пары холодильного агента при дальнейшем продвижении поршня влево полностью вытесняются из цилиндра (линия 2, 3).

Рис. 4.1. Индикаторная диаграмма идеального поршневого компрессора

Этот процесс протекает при постоянном давлении Рки называется нагнетанием. Поскольку в положении ВМТ в цилиндре нет пара, то при начале движения поршня в сторону НМТ, давление в цилиндре мгновенно падает до величиныР0и цикл повторяется.

Объемная подача компрессора Vдв идеальном компрессоре будет равна теоретическому объемуVh, описываемому поршнями компрессора за одну секунду:

![]() ,

м3/с (4.1)

,

м3/с (4.1)

где d– диаметр поршня, м;

S– ход поршня, м;

k– число цилиндров в компрессоре;

п– число оборотов коленчатого вала, 1/с.

Действительная (эффективная) мощность привода Neидеального компрессора будет равна теоретически необходимой мощностиNт(поскольку отсутствуют потери):

![]() , (4.2)

, (4.2)

где Ga– массовый расход пара в компрессоре, кг/с;

lт– теоретическая работа сжатия, кДж/кг.

Считая процесс сжатия адиабатическим, можно записать:

,

,

где Р0,v0– параметры пара при входе в цилиндр;

k– показатель адиабаты в теоретическом процессе сжатия.

При наличии диаграммы состояния холодильного агента lтможно определить с учетом реальных свойств пара:

![]() ,

,

где і2иі1– значения энтальпии пара холодильного агента в момент выхода и входа в цилиндр, соответственно.

В реальном компрессоре картина выглядит значительно сложнее. Во-первых, действительная объемная подача пара Vдзначительно меньше теоретически возможнойVh, т.к. в реальном компрессоре существуют объемные потери; во-вторых, действительная мощность (Ne) на валу компрессора значительно больше теоретически необходимой (Nт), т.к. в компрессоре существуют и энергетические потери. Рассмотрим причины возникновения этих потерь.

Объемные потери, в первую очередь, связанны с наличием в цилиндре компрессора мертвого пространства. Каждый раз, когда поршень проходит через положение ВМТ, в цилиндре компрессора остается некоторое количество сжатого пара, который, при обратном ходе поршня, расширяется и препятствует полному заполнению цилиндра новой порцией пара (обозначим относительную величину этой потери через с).

Некоторое количество пара не успевает попасть в цилиндр из-за малого времени открытия всасывающего клапана. Так появляется объемная потеря, связанная с дросселированием пара через всасывающий клапан компрессора (др).

|

|

Кроме видимых потерь, в компрессоре существуют и некоторые другие, которые не видны на индикаторной диаграмме. Наиболее существенной из них является потеря, связанная с подогревом пара от металлических деталей компрессора (w). Сущность ее заключается в том, что холодные пары, соприкасаясь с горячими деталями компрессора, нагреваются и несколько расширяются. По этой причине внутрь компрессора попадает меньшая масса пара, чем могло бы попасть, если бы такого подогрева не было. Наконец, некоторая часть пара вытекает из цилиндра в процессе сжатия вдоль его образующих (через уплотнительные кольца). Это приводит к потерепл.

Произведение перечисленных относительных потерь дает общую относительную объемную потерю в компрессоре :=cдрwпл.

Эту величину называют коэффициентом подачи компрессора. По своему смыслу она равна отношению действительной подачи (объемной либо массовой) компрессора к теоретически возможной:

![]() ,

либо

,

либо![]() . (4.3)

. (4.3)

Понятно, что величина может изменяться от 0 до 1. Коэффициент подачи является важной эксплуатационной характеристикой работы поршневого компрессора, т.к. характеризует качество режима его работы (степень заполнения цилиндров): большие значениясвидетельствуют о том, что компрессор работает в хорошем режиме, малые – в неудовлетворительном. Существуют формулы, с помощью которых для каждого типа компрессора можно рассчитать коэффициент подачи при заданном режиме его работы. Но, поскольку для каждого конкретного компрессора режим работы во многом определяется давлениямиРкиР0, на практике коэффициент подачи часто определяют из графиков его зависимости от степени сжатия. Такие графики для различных типов поршневых компрессоров приведены на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Зависимость коэффициента подачи компрессора от степени сжатия: 1, 2 – сальниковые компрессоры (величины относительного мертвого пространства 2 % и 4,5 %, соответственно); 3 – бессальниковые поршневые

Для ротационных компрессоров коэффициент подачи также является функцией степени сжатия:

![]() ,

,

где Рнаг,Рвс– давления нагнетания и всасывания, соответственно;

а– коэффициент (для крупных аммиачных компрессорова= 0,05).

В винтовом компрессоре наиболее существенной объемной потерей является потеря, связанная с утечкой холодильного агента через зазоры. Рассчитать коэффициент подачи винтового компрессора сложно, поэтому на практике часто пользуются графической зависимостью =(Рк/Ро) для различных типоразмеров [4, с.73].

Энергетические потери в компрессоре показывают насколько действительная (эффективная) мощность на валу привода компрессора больше теоретически необходимой. Различают два вида энергетических потерь: индикаторные и потери мощности на трение. Первые учитывают то обстоятельство, что некоторая часть пара, оставшаяся в мертвом объеме цилиндра, сжимается повторно, на что, естественно, затрачивается мощность привода. Кроме того, здесь учитываются гидравлические сопротивления во всасывающих и нагнетательных клапанах компрессора и наличие вредного теплообмена в цилиндре:

![]() , (4.4)

, (4.4)

где Ni– индикаторная мощность компрессора, кВт,

Nm– теоретическая мощность, рассчитываемая по (4.2);

і– индикаторный к.п.д. компрессора, который также для каждого типа компрессора является некоторой функцией степени сжатия в компрессоре.

Графики і = f (Pк/Р0) для различных компрессоров приведены в литературе [1,2]. Для большинства компрессоров справедливо приближенное равенство:

![]() . (4.5)

. (4.5)

Это соотношение показывает, что наличие необратимых потерь в реальном компрессоре приводит не только к ухудшению его объемных, но и энергетических коэффициентов, так как, согласно второму закону термодинамики, при возникновении необратимых потерь необходимо эквивалентно затрачивать и дополнительную работу.

Потери на трение в движущихся частях компрессора можно с достаточной точностью оценить эмпирически в зависимости от объема, описываемого поршнями компрессора:

![]() , (4.6)

, (4.6)

где Nтр– мощность трения, кВт;

рi mp– некоторый опытный коэффициент, называемый средним давлением трения. В [2] рекомендуется для фреоновых компрессоров приниматьpi mp= 0,04 МПа, а для аммиачных – 0,06 МПа.

Эффективная мощность, потребляемая компрессором на валу, представляет собой сумму индикаторной мощности и мощности трения:

![]() . (4.7)

. (4.7)

Электродвигатель к компрессору подбирают по электрической мощности, которая дополнительно учитывает потери в самом электродвигателе и потери при передаче мощности от электродвигателя к коленчатому валу компрессора:

![]() ,

,

где э.дипер– КПД электродвигателя и передачи, соответственно.