- •Системы электроснабжения.

- •1. Нагрев и охлаждение проводников.

- •1.1. Переходный процесс нагрева – охлаждения.

- •1.2. Длительно допустимый ток.

- •1.3. Зависимость длительно допустимого тока от сечения.

- •1.4. Расчёт температуры проводника при заданной нагрузке.

- •1.5. Корректировка допустимого тока в зависимости от температуры окружающей среды и количества параллельно проложенных проводников.

- •1.6. Выбор сечения по длительно допустимому току.

- •1.7. Постоянная времени нагрева τ и длительность расчетного максимума нагрузки.

- •1.8. Расчет температуры проводника при прохождении тока кз и проверка кабелей на невозгорание.

- •2. Экономическое сечение и экономическая плотность тока.

- •2.1. Расчетные затраты на электропередачу.

- •2.2. Экономическое сечение и экономическая плотность тока.

- •2.3. Математическая модель затрат на передачу мощности по лэп.

- •3. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях.

- •3.1. Структура фактических (отчетных) потерь электроэнергии.

- •3.2. Термины и определения.

- •3.3. Нагрузочные потери.

- •3.4. Метод средней мощности

- •3.5. Метод максимальной мощности рм

- •3.6. Потери холостого хода (хх).

- •3.7. Климатические потери

- •3.8. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций

- •3.9. Погрешности средств измерения

- •3.10. Коммерческие потери

- •4.1. Определения

- •4.2. Падение и потеря напряжения в 3-х фазной лэп с симметричной нагрузкой

- •4.3. Расчет потери напряжения в ответвлениях от 3-х фазной лэп

- •4.5. Методы регулирования напряжения в электрических сетях

- •4.6. Регулирование напряжения в цп с помощью трансформатора

- •4.7. Расчет вторичного напряжения трансформатора с учетом положения переключателя отпаек

- •4.8. Регулирование напряжения в цп с помощью трансформаторов с рпн

- •4.9. Допустимая (располагаемая) потеря напряжения

- •4.10. Продольно-емкостная компенсация.

- •5. Компенсация реактивной мощности

- •5.1. Природа реактивной мощности (рм).

- •5.2. Реактивная мощность и потери активной мощности.

- •5.3. Реактивная мощность и потеря напряжения

- •5.4 Потребители реактивной мощности (рм)

- •5.6. Источники р.М.

- •5.7. Синхронные двигатели

- •5.8. Конденсаторные батареи

- •5.9. Выбор компенсирующих устройств

- •5.10. Выбор размещения кб

- •5.11. Наивыгоднейшее распределение кб в распределительной электрической сети.

- •5.12. Регулирование мощности кб

- •5.13. Автоматическое регулирование конденсаторных батарей по реактивной мощности

- •6. Режимы нейтрали в сетях напряжением ниже 1000 в

- •6.1. Классификация электрических сетей.

- •6.2. Система tn- нейтраль заземлена, корпуса занулены

- •6.2.1. Характеристика и свойства сетей tnc, tns:

- •6.2.2. Расчет тока однофазного кз, напряжений прикосновения и смещения нейтрали.

- •6.3. Система tt – нейтраль и корпуса присоединены к разным заземляющим устройствам.

- •6.3.1. Характеристика и свойства сети тт:

- •6.3.2. Расчет тока однофазного кз, напряжений прикосновения и смещения нейтрали, расчет требуемой чувствительности узо.

- •6.4. Система it- нейтраль изолирована, корпуса заземлены.

- •6.4.1. Характеристика и свойства сети it:

- •6.4.3. Расчет напряжений прямого и косвенного прикосновений в сети it.

- •7. Автоматические выключатели

- •7.1 Определения

- •7.2. Описание

- •7.3 Основные характеристики автоматического выключателя

- •7.3.1. Номинальный ток (In)

- •7.3.2. Наибольшая предельная отключающая способность (Icu или Icn)

- •7.3.3. Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)

- •7.3.4. Время- токовые характеристики расцепителей

- •7.3.5 Типы расцепителей

- •7.3.6. Категория применения (a или b) и номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw)

- •7.4. Ограничение тока короткого замыкания, токоограничивающие автоматы

- •7.5. Согласование характеристик автоматических выключателей, каскадирование

- •7.6. Селективность отключения

- •7.6.4. Логическая селективность

- •7.7. Выбор автоматического выключателя и уставок его расцепителей

- •8. Пуск и самозапуск асинхронных электродвигателей

- •8.1. Условия успешного пуска асинхронного двигателя (ад)

- •8.2. Механические характеристики ад

- •8.3. Механические характеристики приводимых механизмов

- •8.4. Учет снижения пускового тока в процессе разгона

- •8.5. Динамический (избыточный) момент и время разгона

- •8.5. Тормозной момент, кривая выбега и время остановки

- •8.5. Проверка возможности одиночного и группового самозапуска ад

- •8.6. Проверка допустимости колебания напряжения для работающих двигателей и освещения при пуске ад

- •8.7. Пример

- •8.8. Устройства плавного пуска (упп) (Softstart)

- •Два способа включения тиристоров

- •9. Схемы распределения электроэнергии.

- •9.1. Требования, предъявляемые к схемам.

- •9.2. Внутрицеховые электрические сети.

- •9.3. Схемы распределительных сетей напряжением выше 1000 в.

- •Список литературы

7.4. Ограничение тока короткого замыкания, токоограничивающие автоматы

Специальная форма подвижного и неподвижного контактов выключателя приводит к тому, что при протекании большого тока КЗ электродинамическая сила их отталкивания превышает усилие сжимающей пружины, контакты расходятся, сопротивление появившейся дуги ограничивает ток КЗ и затем срабатывает расцепитель, окончательно отключая автомат.

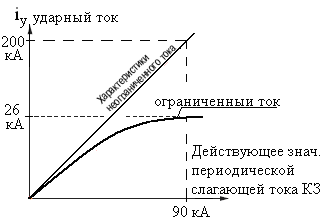

Способность токограничивающего выключателя ограничивать ток короткого замыкания заключается в том, что он может предотвращать протекание максимального ожидаемого тока короткого замыкания и допускать лишь ограниченный ток (рис.6). Ожидаемый ток КЗ - это ток, который протекал бы в цепи при отсутствии токоограничения.

Токоограничение предполагает отключение токов КЗ менее, чем за полупериод переменного тока. Поэтому установившийся ток КЗ не существует и необходимо учитывать только ударный ток КЗ. Ожидаемый ударный ток, как известно, зависит от действующего значения ожидаемого тока КЗ и от отношения X / R цепи КЗ (от Cosφ). Ограниченный ударный ток зависит от степени ограничения тока выключателем, которая приводится изготовителем в виде кривых токоограничения (рис.7).

Рис.7.6. Ожидаемый и фактический

токи КЗ.

Рис.7.7. Кривая токоограничения.

Ограничение

тока значительно снижает количество

тепла, пропорциональное

Ограничение

тока значительно снижает количество

тепла, пропорциональное![]() (рис.8).

Например, при снижении ударного тока

до 10% от ожидаемого, количество тепла

будет снижено до 1%.

(рис.8).

Например, при снижении ударного тока

до 10% от ожидаемого, количество тепла

будет снижено до 1%.

Положительный эффект токоограничения складывается из нескольких составляющих:

- Электромагнитная - снижение электромагнитных помех , могущих вызвать нарушения в работе слаботочных приборов и устройств.

- Тепловая - уменьшение нагрева оборудования и кабелей.

- Механическая - уменьшение электродинамических сил и, следовательно, снижение опасности деформаций и разрушений.

Рис.7.8. Нагрев электроаппаратов и проводников.

7.5. Согласование характеристик автоматических выключателей, каскадирование

Метод каскадирования (filiation – фр) заключается в ограничении тока короткого замыкания с помощью токоограничивающего автоматического выключателя, что позволяет использовать во всех цепях, расположенных ниже места его установки, коммутационные аппараты с гораздо меньшими отключающими способностями и термической и электродинамической устойчивостью (по сравнению с отсутствием токоограничения). Меньшие габариты электрооборудования и сниженные требования к характеристикам приводят к значительной экономии и существенному упрощению монтажных работ. При большой величине тока КЗ токоограничивающий автоматический выключатель разводит контакты и появившаяся дуга увеличивает полное сопротивление цепи КЗ, снижая таким образом ток КЗ.

Место замыкания при этом отключается ближайшим "слабым" автоматом, которому вышерасположенный токоограничивающий автомат "помогает", слегка разводя свои контакты и вновь замыкая их после отключения тока КЗ "слабым" автоматом. Таким образом обеспечивается селективность работы защиты.

Большинство национальных стандартов допускают применение метода каскадного включения коммутационных аппаратов при условии, что количество энергии, проходящей через токоограничивающий автоматический выключатель, меньше того, которое все нижерасположенные автоматические выключатели и элементы цепи способны выдержать без повреждений. На практике это можно проверить только проведением лабораторных испытаний различных комбинаций автоматических выключателей. Такие испытания проводятся изготовителями, которые сообщают их результаты в виде таблиц. Благодаря этому пользователи могут уверенно проектировать схему каскадного включения выключателей, основанную на комбинации рекомендованных типов автоматических выключателей.

Преимущества каскадирования:

- Упрощение расчетов ТКЗ.

- Использование коммутационных аппаратов, рассчитанных на более легкие условия эксплуатации и, следовательно, менее дорогих.

- Более широкий выбор нижерасположенных коммутационных аппаратов.

- Экономия пространства, поскольку оборудование, рассчитанное на меньшие токи, обычно является более компактным.