- •А.А. Абросимов

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Предмет телемеханики

- •1.1. Определение, особенности и основные проблемы телемеханики

- •1.2. Краткая история развития телемеханики

- •1.3. Применение систем телемеханики в самарской области

- •Ключевые термины и понятия

- •2.2. Телемеханические функции

- •2.3. Основные структуры систем телемеханики

- •Ключевые термины и понятия

- •3. Организация многоканальной телемеханической связи

- •3.1. Временное разделение сигналов

- •3.2. Частотное разделение сигналов

- •3.3. Частотно-временное разделение сигналов

- •Ключевые термины и понятия

- •Частотное разделение сигналов – разделение сигналов, при котором каждый сигнал занимает свой частотный интервал, не занятый другими сигналами.

- •Контрольные вопросы

- •4. Коды в телемеханике

- •4.1. Код и его характеристики

- •4.2. Классификация кодов

- •4.3. Общие способы представления кодов

- •4.4. Первичные коды

- •4.4.1. Единичный (унитарный, числоимпульсный) код

- •4.4.2. Единичный позиционный код

- •4.4.3. Единично-десятичный код

- •Примеры единично-десятичного кода

- •4.4.4. Двоичный нормальный (натуральный) код

- •4.4.5. Двоично-десятичные коды

- •Примеры двоично-десятичного кода с весовыми коэффициентами 8-4-2-1

- •4.4.6. Код Грея

- •4.5. Корректирующие коды. Принципы обнаружения и исправления ошибок

- •4.6. Коды с обнаружением ошибок

- •4.6.1. Коды, построенные путём уменьшения числа используемых комбинаций

- •4.6.1.1. Код с постоянным весом

- •Пятиразрядный код с двумя единицами и пример семиразрядного кода с тремя единицами

- •4.6.1.2. Распределительный код

- •4.6.2. Коды, построенные добавлением контрольных разрядов

- •4.6.2.1. Код с проверкой на чётность

- •Примеры построения кода с проверкой на чётность

- •4.6.2.2. Код с числом единиц, кратным трём

- •Примеры кода с числом единиц, кратным трём

- •4.6.2.3. Код с удвоением элементов (корреляционный код)

- •4.6.2.4. Инверсный код

- •Примеры инверсного кода

- •4.7. Коды с обнаружением и исправлением ошибок

- •4.7.1. Коды Хэмминга

- •Число контрольных символов в зависимости от числа информационных разрядов для исправления одной ошибки

- •Пример предварительной таблицы кода Хэмминга

- •Проверочная таблица кода Хэмминга

- •Проверочная таблица кода Хэмминга, заполненная информационными символами

- •Проверочная таблица принятой кодовой комбинации примера 4.2

- •Примеры кодов Хэмминга, обнаруживающих две ошибки и исправляющих одну ошибку

- •4.7.2. Циклические коды

- •Математические основы циклических кодов.

- •Принципы построения циклических кодов.

- •Единичная и единичная транспонированная матрицы четырёхразрядного двоичного кода

- •Получение остатков для строк единичной транспонированной матрицы

- •Дополнительная матрица контрольных элементов

- •Получение частных остатков для единичной матрицы

- •Определяющая матрица четырёхразрядного циклического кода

- •Образующий многочлен.

- •Неприводимые многочлены

- •Образующие многочлены для обнаружения единичных и двойных ошибок

- •Декодирование циклических кодов.

- •Укороченные циклические коды.

- •Образующая матрица укороченного (12, 4) псевдоциклического кода

- •4.7.3. Итеративные коды

- •Ключевые термины и понятия

- •5. Сигналы в телемеханике

- •5.1. Модуляция сигналов

- •5.2. Амплитудная модуляция

- •Амплитудная модуляция с двумя боковыми полосами.

- •Амплитудная модуляция с одной боковой полосой.

- •Амплитудная манипуляция.

- •5.3. Частотная модуляция

- •Частотная манипуляция.

- •Реализация частотной модуляции.

- •5.4. Двукратная непрерывная модуляция

- •5.5. Импульсные методы модуляции

- •5.5.1. Амплитудно-импульсная модуляция

- •5.5.2. Широтно-импульсная модуляция

- •5.5.3. Фазоимпульсная модуляция

- •5.5.4. Частотно-импульсная модуляция (чим)

- •5.5.5. Кодоимпульсная модуляция (ким)

- •5.5.6. Дельта-модуляция

- •5.5.7. Разностно-дискретная модуляция (рдм)

- •5.5.8. Лямбда-дельта-модуляция

- •5.5.9. Многократные методы модуляции

- •5.6. Спектры импульсных сигналов

- •Ключевые термины и понятия

- •Модуляция – образование сигнала путем изменения параметров переносчика под воздействием сообщения.

- •Контрольные вопросы

- •6. Линии и каналы связи в телемеханике

- •6.1. Линии связи и их классификация

- •Типы и виды линии связи

- •6.2. Проводные линии связи

- •Первичные параметры проводных линий связи

- •6.3. Каналы связи по линиям электропередач

- •6.4. Каналы связи по радио

- •Частотные диапазоны для передачи информации

- •Ключевые термины и понятия

- •Канал связи – совокупность технических средств для независимой передачи информации от источника к получателю.

- •Контрольные вопросы

- •7. Помехоустойчивость систем телемеханики

- •7.1. Помехи и их характеристики

- •7.2. Искажение сигналов под действием помех

- •7.3. Теория потенциальной помехоустойчивости в.А. Котельникова

- •7.4. Помехоустойчивость реальных приёмников телемеханических сигналов

- •Требования к достоверности контрольной и управляющей информации согласно гост 26.205-83

- •7.5. Помехоустойчивость передачи кодовых комбинаций при независимых ошибках

- •7.6. Методы повышения помехоустойчивости

- •7.6.1. Классификация методов повышения помехоустойчивости

- •7.6.2. Передача с повторением

- •7.6.3. Передача с обратной связью

- •Ключевые термины и понятия

- •Контрольные вопросы

- •8. Принципы построения телемеханических систем

- •8.1. Характеристики систем телеизмерения

- •8.2. Цифровые системы телеизмерений

- •8.3. Синхронизация в системах с временным разделением сигналов

- •8.4. Синфазирование в системах с временным разделением сигналов

- •Ключевые термины и понятия

- •Контрольные вопросы

- •9. Реализация систем телемеханики

- •9.1. Структурные схемы основных функциональных блоков

- •9.1.1. Коммутаторы

- •9.1.2. Устройство повышения достоверности

- •9.1.3. Устройство масштабирования

- •9.1.4. Генератор тактовых импульсов

- •9.2. Программно-техническая реализация функциональных блоков на программируемых логических контроллерах

- •Ключевые термины и понятия

- •Контрольные вопросы

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Телемеханика

- •443100, Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус

- •443100, Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус №8

Первичные параметры проводных линий связи

|

|

|

Марки кабелей |

Примечания | |||

|

Первичные параметры |

Воздушные линии диаметром 4 мм при расстоянии между проводами 20 и 60 см |

ТЗГ, ТЗБ (кордель-ные диаметром 1 мм) |

ТГ, ТВ (телефонные диаметром 0,7 мм) |

| ||

|

|

сталь |

медь |

биметалл |

|

|

|

|

R0, Ом/км |

22,0 (22,0) |

2,84 (2,84) |

6,4 (6,4) |

47,0 |

96,0 |

Для постоянного тока |

|

R800, Ом/км |

42,2 (42,2) |

2,87 (2,87) |

6,68 (6,68) |

— |

— |

Для переменного тока 800 Гц |

|

L0, мГн/км |

8,96 (9,4) |

1,94 (2,38) |

1,94 (2,39) |

0,7 |

0,6 |

|

|

С0, мкф/км |

0,0063 (0,0051) |

0,0063 (0,0051) |

0,0063 (0,0051) |

0,034 |

0,04 |

|

|

Сопротив- ление изоляции между проводами, МОм/км |

25 – 125, но не менее двух |

25 – 125, но не менее двух |

25 – 125, но не менее двух |

10,0 |

2,0 |

|

Вторичные параметры проводных линий связи – волновое сопротивление ZВ и постоянная передачи . Эти параметры характеризуют условия распространения электромагнитной энергии по линии связи и зависят только от первичных параметров и частоты.

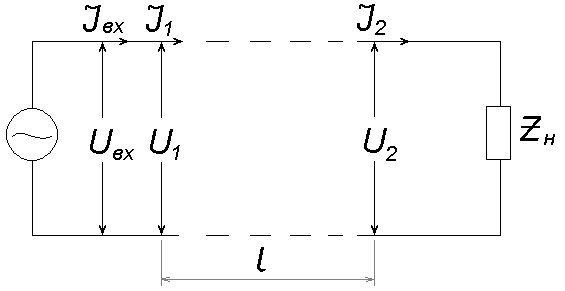

В линиях небольшой протяженности значение тока практически одинаково в начале и в конце линии. Если длина линии велика, то при высокой частоте значение тока в начале и в конце линии различно. Падение напряжения в разных точках линии будет иметь также разное значение. Электрическая модель длинной проводной линии представлена на рис. 6.1.

Рис. 6.1.Схема замещения проводной линии

Сопротивление, которым можно заменить отрезанную часть длинной линии так, что при этом в любых точках оставшейся линии значения тока и напряжения будут прежними, называют волновым или характеристическим сопротивлением и обозначают ZВ.

Волновое сопротивление выражается через первичные параметры проводной линии

ZВ

=

![]() .

(6.3)

.

(6.3)

На частотах более 10 кГц, когда первые слагаемые числителя и знаменателя малы:

ZВ

=

![]() .

(6.4)

.

(6.4)

Для медных воздушных линий связи ZВ =600 900 Ом.

Сопротивление, измеренное в начале линии, называют входным сопротивлением

ZВХ = UВХ/IВХ. (6.5)

Входное сопротивление линии зависит от волнового сопротивления, затухания линии и нагрузки в конце линии.

Входное сопротивление совпадает с волновым сопротивлением лишь тогда, когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению ZН = ZВ. Только в этом случае будет наилучшая передача электромагнитной энергии (наибольший к.п.д. передачи), так как отсутствует отражение волн.

В телемеханике это имеет очень большое значение, так как телемеханические сигналы имеют небольшую мощность. Поэтому, если линия не будет нагружена на волновое сопротивление, могут возникнуть отражения импульсов от несогласованной нагрузки и повторное поступление их на схему, что вызовет искажение передачи.

Постоянная передачи, или коэффициент распространения:

![]() (6.6)

(6.6)

где – коэффициент затухания, характеризующий уменьшение тока или напряжения; – коэффициент сдвига фазы, определяющий изменение фазы напряжения и тока.

Затухание электромагнитной энергии в линии, нагруженной на волновое сопротивление, происходит по экспоненциальному закону: ток I1и напряжение U1 в начале линии всегда больше токаI2и напряженияU2в конце линии (см. рис. 6.1). ПоэтомуI2=I1е-l, U2=U1e-l,где l– длина линии.

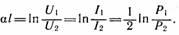

Из этих соотношений вытекает, что

(6.7)

(6.7)

Если l=1 км, то километрическое затухание в линии, согласованной с нагрузкой:

![]() (6.8)

(6.8)

Затухание выражают в неперах. Непер – натуральный логарифм отношения двух напряжений, токов или половина логарифма отношения мощностей на входе и выходе. Если линия обладает затуханием в 1 Нп, то это значит, что ток и напряжение в конце линии уменьшаются в е = 2,718 раза, а мощность – в e2 = 7,39 раза. При =2 Нп отношение U1/U2=e27,4, a Pl/P2=e455.

Затухание также выражают в децибелах:

![]() (6.9)

(6.9)

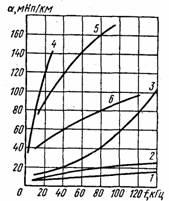

На рис. 6.2 приведены данные о затухании некоторых воздушных и кабельных линий связи [8].

Рис. 6.2.Зависимость затухания от частоты для воздушных и кабельных линий связи:

воздушные линии с диаметром провода 4 мм и расстоянием между проводами 20 см: 1 – медная, t=-20 °С в сухую погоду; 2 – медная, t=+20 °С в сырую погоду; 3 – медная при гололеде (диаметр провода 5 мм); 4 – стальная, t=+20 °С в сырую погоду; кабельные линии: 5 –МКС-441,2 (диаметр жилы 1,2 мм); 6 – КМ-42 с шайбовой полиэтиленовой изоляцией

Чтобы затухание, выраженное в неперах, перевести в децибелы, число неперов нужно умножить на коэффициент 8,686. Для обратного перевода в неперы число децибелов умножают на коэффициент 0,1151.

Затухание зависит в основном от активного сопротивления линии. Графики, представленные на рис. 6.2, иллюстрируют сказанное и одновременно подчеркивают сильную зависимость затухания воздушных линий от метеорологических условий. Стальные провода обладают в десятки раз большим коэффициентом затухания по сравнению с медными. Поэтому для увеличения дальности передачи необходимо применять провода с малым удельным сопротивлением или в линиях со стальными проводами более часто включать промежуточные усилительные станции. Например, при передаче по стальным проводам требуется примерно в 10 раз больше усилителей, чем при передаче по медным проводам.

Из тех же графиков следует, что кабельные линии с медным проводником обладают большим затуханием из-за меньших диаметров жил. Для снижения затухания используют кабели с повышенной индуктивностью. Это достигается включением дополнительных катушек индуктивности (пупинизация), либо обматыванием кабеля стальной проволокой или лентой (краруповская обмотка). Однако одновременно со снижением затухания уменьшается и наивысшая допустимая частота спектра передаваемых сигналов.

При расчетах линий связи часто пользуются не абсолютными значениями мощности сигналов, выраженными в ваттах, а их относительными значениями, выраженными в логарифмических единицах – абсолютных уровнях. Под абсолютным уровнем понимают уровень (Нп), определяемый из соотношения

![]() (6.10)

(6.10)

где Р – мощность передаваемого сигнала;

P0 – нулевой уровень, мощность которого принята равной 1 мВт.

Абсолютный уровень может быть как положительным (Р>1 мВт), так и отрицательным (Р<1 мВт). Абсолютный уровень (Нп) можно выразить и напряжением сигнала:

![]() (6.11)

(6.11)

где U0 – напряжение нулевого уровня.

Для цепей с волновым сопротивлением 600 Ом напряжение U0 =0,775 В. Введено понятие тока нулевого уровня I0=1,29 мА.

В табл. 6.3 даны соотношения между уровнями мощности, напряжения и тока.

Таблица 6.3

Соотношения уровней при Zв=600 Ом

|

Уровень, Нп |

Мощность, Вт |

Напряжение, В |

Ток, мА |

|

+4,0 |

2,98 |

42,3 |

70,4 |

|

+3,0 |

0,4 |

15,6 |

25,9 |

|

+2,0 |

0,05 |

5,7 |

9,5 |

|

+1,0 |

0,007 |

2,1 |

3,5 |

|

0,0 |

0,001 |

0,775 |

1,29 |

|

-1,0 |

0,13·10-3 |

285·10-3 |

0,48 |

|

-2,0 |

0,02·10-3 |

105·10-3 |

0,18 |

|

-3,0 |

0,002·10-3 |

39·10-3 |

0,06 |

|

-4,0 |

0,3·10-6 |

14·10-3 |

0,02 |

Понятие уровня в неперах широко используют в телефонии. Так, если при нормальной громкости разговора телефонный аппарат развивает в начале линии мощность 1 мВт на сопротивлении 600 Ом, то качество слышимости оценивают как весьма отличное, при этом затухание между передающим и приемным аппаратами =0 Нп. При затухании =1 Нп качество слышимости считают отличным, при =2,0 Нп – хорошим, при =3,0 Нп – достаточным, при =4,0 Нп – недостаточным и только при =5,0 Нп слышимость считают неудовлетворительной.