- •Глава1. Методологические проблемы психологического исследования

- •Глава I

- •§ 1. Проблема объекта и предмета психологии

- •Глава1. Методологические проблемы психологического исследования

- •§ 2. Общенаучные принципы психологического исследования

- •Глава1. Методологические проблемы психологического исследования

- •Глава1. Методологические проблемы психологического исследования

- •Глава1. Методологические проблемы психологического исследования

- •§ 3. Оценка деятельности и поведения человека, коллектива - мощный метод психологических исследований

- •Глава1. Методологические проблемы психологического исследования

- •§ 5. Программа психологического исследования

- •Глава 1. Методологические проблемы психологического исследования

- •Глава 2. Теоретические проблемы психологического исследования

- •Глава II

- •§ 1. Проблема эволюции психики

- •Глава 2. Теоретические проблемы психологического исследования

- •Глава 2. Теоретические проблемы психологического исследования

- •§ 2. Понятийная схема системного описания психологического явления

- •Глава 2. Теоретические проблемы психологического исследования

- •Глава 2. Теоретические проблемы психологического исследования

- •Глава 2. Теоретические проблемы психологического исследования

- •§ 3. Показатели, критерии и индикаторы оценки психологического явления

- •Глава 2. Теоретические проблемы психологического исследования

- •Глава 3. Актуальные проблемы психологического исследования

- •Глава III.

- •§ 1. Субъективизм - хроническая болезнь отечественной психологии

- •Глава 3. Актуальные проблемы психологического исследования

- •Глава 3. Актуальные проблемы психологического исследования

- •§ 2. Психика человека - главное поле боя XXI века

- •§3. Проблема выбора объекта психологического исследования

- •Глава 3. Актуальные проблемы психологического исследования

- •Глава 3. Актуальные проблемы психологического исследования

- •Глава 3. Актуальные проблемы психологического исследования

Глава1. Методологические проблемы психологического исследования

бы в полном объеме решить все задачи изучения. Невозможно сразу предусмотреть все организационные проблемы: особенности поведения изучаемых людей в ходе исследования; понимание адресованных к ним вопросов; побочные факторы, которые могут оказать значительное влияние на результаты, и способы их нейтрализации; достаточно точно определить силы, средства и время, необходимые для изучения; выявить возможные трудности в обработке данных и другие проблемы. На все эти вопросы можно получить ответ только в практике самого изучения. Вот почему необходимо пробное исследование. Оно позволяет заранее выявить наиболее «узкие» места и устранить их. Пробное изучение дает возможность повысить достоверность полученной информации, уточнить и даже выдвинуть новые гипотезы, проверить организационную процедуру анализа, дать предварительную оценку эффективности приемов качественного и количественного анализа полученной информации.

Сбор первичной информации о психологических явлениях сопровождается контролем достоверности и надежности получаемых данных. На этом этапе важно как можно более полно реализовать программу анализа, изучить все то, что планировалось подвергнуть изучению, не допустить искажения собираемой информации.

Качественная и количественная обработка собранных данных проводится в соответствии с выдвинутыми гипотезами, а также может выходить за их рамки. На данном этапе основным методом является содержательный теоретический анализ психологических явлений. Значительно расширяет его возможности обоснованное и грамотное использование математических методов, компьютерной техники.

Анализ и объяснение полученных результатов заключается в систематизации собранных и обработанных данных, построении на этой основе описательной и объяснительной модели исследуемого аспекта психологического явления. Объясняя полученные результаты, важно избежать негативного влияния установок, сформировавшихся до исследования. Если полученные факты противоречат ожидаемым, то необходимо не отбрасывать их, а менять выдвинутые гипотезы и повторно проверять факты. На этом этапе желательно установить систему факторов, влияющих на развитие изучаемого психологического явления, вскрыть наиболее существенные закономерности в его динамике.

8. Обоснование и формулировка выводов, практических рекомендаций завершают процесс исследования. Для повышения эффективности работы психолога на этом этапе необходимо использовать не только информацию, полученную в ходе исследования, но и, опираясь на свой опыт, учитывать знания, имеющиеся по данной проблеме во всех отраслях психологии.

29

i I

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

§ 5. Программа психологического исследования

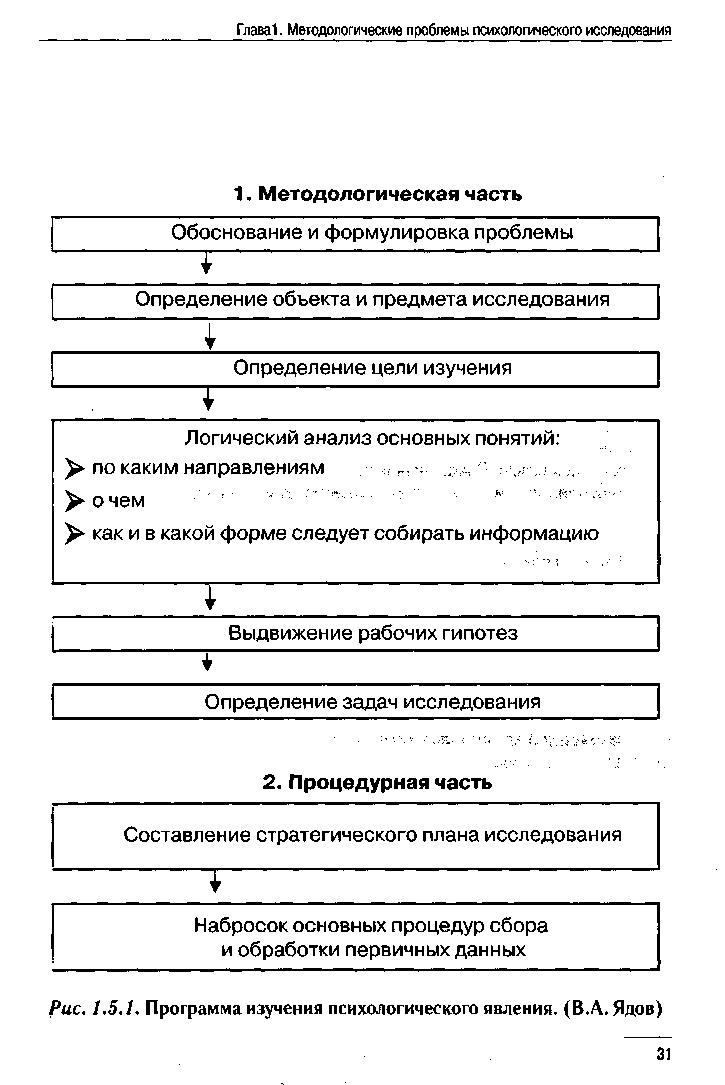

Каждый из рассмотренных в предыдущем параграфе этапов важен для достижения конечной цели анализа: получения новых существенных и достоверных знаний о психике и социально-психологических явлениях, выработки на их основе практических рекомендаций, которые реально улучшили бы конструктивное регулирование психологических явлений. Тем не менее сегодня качество изучения в первую очередь определяется добросовестностью его программы. Недостаточно добросовестно разработанная программа изучения неизбежно приведет к ложным выводам, даже, если психолог будет отлично действовать на всех остальных этапах. Это вызывает необходимость более подробного рассмотрения порядка разработки программы исследования психологического явления. Опыт показывает, что составление программы нередко вызывает наибольшие затруднения у психолога. И это естественно. Ведь четкая формулировка проблемы, логический анализ понятий, выдвижение гипотез и составление плана изучения требуют большой вдумчивости и кропотливой работы, важность которой, на первый взгляд, можно недооценивать (В.А. Ядов).

Программа представляет собой изложение основных задач, методологических предпосылок и гипотез, анализа тех или иных явлений (процессов) в конфликтном взаимодействии с указанием правил, процедуры и логической последовательности операций по проверке гипотез.

Программа изучения наиболее фундаментально разработана в социологии и обычно включает в себя сформулированные результаты теоретической проработки вопросов, указанных на рис. 1.5.1.

Обоснование и формулировка проблемы анализа. Психолог должен выбирать для изучения реальные проблемы, имеющие наибольшее значение для познания и регулирования психологических явлений. Это обусловлено важностью психологических знаний для жизни человека и общества, необходимостью быстрого развития психологии, малым числом профессиональных психологов.

В процессе формулировки проблемы необходимо стремиться к тому, чтобы в ней получили как можно более точное отражение и сама проблемная ситуация, и реальное противоречие, определяющее ее. При этом важно избегать постановки мнимых, решенных и второстепенных проблем. Проблема не должна быть слишком широкой. Если не удается сразу достаточно четко и ясно сформулировать проблему, то это может быть сделано в дальнейшем по мере разработки других частей программы. Изучать несколько проблем в рамках одного исследования обычно нецелесообразно.

Определение объекта и предмета исследования. Психологическая проблема не существует сама по себе, а всегда предполагает своего носителя — людей, социальные группы, их деятельность, — с которым она неразрывно связана. Следовательно, объектом изучения для психо-

30

лога

обычно выступают отдельные люди и

группы различного уровня. Четкое

выделение объекта способствует

правильному определению предмета

анализа. Последний включает в себя

стороны и свойства объекта, в

наиболее полном виде выражающие

изучаемую проблему (скрывающееся

в ней противоречие).

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ •

Определение цели изучения. Конечной целью изучения должно быть познание психологических явлений и выработка практических рекомендаций, направленных на их конструктивное регулирование. Поэтому и ценность анализа определяется не объемом выполненной работы, а реальной пользой, которую изучение принесло для решения задач, стоящих перед психологией.

Логический анализ основных понятий предполагает точное, всестороннее объяснение их содержания, структуры и уяснение на этой основе соотношения тех элементов и свойств изучаемого психологического явления, поочередный анализ которых дает целостное представление о его состоянии.

При изучении, например, конфликтных взаимоотношений среди работников заводского цеха логический анализ основного понятия «конфликтные взаимоотношения» предполагает определение того, какие именно взаимоотношения считать конфликтными, какие самые «мелкие» нарушения отношений между работниками мы уже относим к конфликтным, т.е. установление «границ» конфликтных взаимоотношений. Кроме того, необходимо четко определить, каково должно быть содержание взаимоотношений, чтобы считать их конфликтами. Важно выявить структуру понятия конфликтных взаимоотношений, их виды, т.е. проанализировать понятия, квходящие в его структуру. Необходимо выявить основные факторы, влияющие на наличие и характер конфликтных взаимоотношений как явления в целом.

Таким образом, процесс логического анализа основных понятий состоит из двух этапов:

— выявление главных сторон предмета изучения наиболее полным и точным определением его сущности;

— выявление совокупности подчиненных понятий, на которые «раскладывается» основное понятие.

Предварительный системный анализ объекта изучения на данном этапе разработки программы, который тесно связан с предыдущим, состоит в том, что психолог должен помимо логического анализа основных понятий осуществить предварительный системно-структурный, системно-функциональный, системно-генетический и системно-информационный анализы объекта исследования.

Выдвижение рабочих гипотез. «Гипотеза — это система умозаключений, посредством которой на основе ряда факторов делается вывод о существовании объекта, связи или причины явления, причем этот вывод нельзя считать абсолютно достоверным». Предварительное выдвижение гипотез может предопределить внутреннюю логику всего процесса изучения. Грамотно сформулированные гипотезы подсказывают правильный выбор объекта анализа, повышают его оперативность, определяют в общих чертах методики, целесообразные для использования. Исследование, проводимое без достаточно проработанных гипотез, обычно малоэффек-

32