- •1. Литературоведение как научная дисциплина. Структура литературоведения, его основные и вспомогательные дисциплины.

- •2. Литературоведение и лингвистика. Литературоведение и другие науки.

- •3. Источниковедение, библиография, текстология как науки

- •4. Специфика искусства. Художественный образ, его отличие от научного понятия. Синкретизм первобытного искусства и новый «синкретизм» современного искусства.

- •5. Предмет и специфика художественной литературы. Познание мира в художественной литературе. Функции литературы

- •1. Эстетическая функция:

- •3. Воспитательная функция:

- •4. Коммуникативная функция:

- •6. Литература в ряду искусств

- •Вопрос 7. Стилистика. Язык художественной литературы

- •8. Авторское слово и объектное слово

- •9. Элементы и уровни субъектной организации художественного текста.

- •10. Элементы и уровни объектной организации художественного текста

- •11. Персонаж (герой, характер) в литературном произведении. Система персонажей. Соотношение автора и героя в художественном высказывании.

- •12.Типы эстетического завершения

- •13. Художественные тропы

- •14. Стилистические фигуры

- •15. Литературные роды

- •17. Эпос и эпические жанры

- •18. Лирика и лирические жанры

- •19. Драма и драматические жанры

- •20. Содержание художественного произведения и его структурное единство.

- •1. Тема и идея (ядро)

- •4. Текст

- •21. Сюжет, фабула и композиция литературного произведения

- •22. Хронотоп

- •III. Характеристики художественного времени и пространства:

- •IV. Тенденции развития хронотопа в литературе:

- •23. Стих и проза. Поэзия и лирика.

- •24. Системы стихосложения в их историческом развитии и обусловленности особенностями языка.

- •25. Силлабическая система стихосложения, основные силлабические размеры

- •26. Силлабо-тоническая система стихосложения, основные силлабо-тонические метры

- •27. Понятие метра и размера (на примере силлабо-тонической системы)

- •31. Эвфония (звукопись). Аллитерация и ассонанс

- •34. Стадиально-историческая последовательность парадигм художественности

IV. Тенденции развития хронотопа в литературе:

1) Усложнение

Историческое развитие пространственно-временной организации художественного мира обнаруживает вполне определенную тенденцию к усложнению. В XIX и особенно в XX в. писатели используют пространственно-временную композицию как особый, осознанный художественный прием; начинается своего рода «игра» со временем и пространством. Ее смысл, по-видимому, состоит в том, чтобы, сопоставляя разные времена и пространства, выявить как характеристические свойства «здесь» и «теперь», так и общие, универсальные законы бытия, осмыслить мир в его единстве.

Индивидуализация

Еще одной тенденцией литературы XIX—XX вв. становится индивидуализация пространственно-временных форм, что связано и с развитием индивидуальных стилей, и с возрастающей оригинальностью концепций мира и человека у каждого писателя.

23. Стих и проза. Поэзия и лирика.

Стих — а) стихотворная речь в целом (широкое значение);

б) одна стихотворная строка (узкое значение).

Проза — тип художественной речи, со- и противопоставленный стиху.

Отличия стихотворной речи от прозаической:

а) Постоянные:

графика

все стихотворение форматируются по левому краю;

автор стихотворения сам выбирает, где и как ставить заглавные и строчные буквы;

в стихах могут встречаться пропуски текста (графический эквивалент текста: ……….. )

ритм (чередование однопорядковых явлений в пространстве и времени):

- после каждого стиха – более/менее отчетливая пауза;

- нелогические паузы в стихотворной речи;

- глубокие/менее глубокие паузы стихотворной речи.

б) Доминантные (преобладающие):

рифма

НО: - белый стих (стихотворная речь без рифмы)

- холостой стих (одна стихотворная строка, не имеющая рифмовки)

- русский фольклор отрицал рифму

- в прозе иногда используется рифма (обычно в иронических целях)

стихотворный метр

НО: - верлибр («свободный стих»; стихотворная речь без метра и рифмы)

- орнаментальная проза (метризованные фрагменты текста)

наличие строф (Строфа – несколько стихотворных строк, объединенных способом рифмования и количеством строк).

НО: - существуют астрофичные стихотворения (не разбитые на строфы).

Поэзия – один из двух типов художественной речи.

Лирика – один из трех литературных родов.

Часто эти понятия совпадают, но далеко не всегда. Например: басня – малая форма эпоса в стихах.

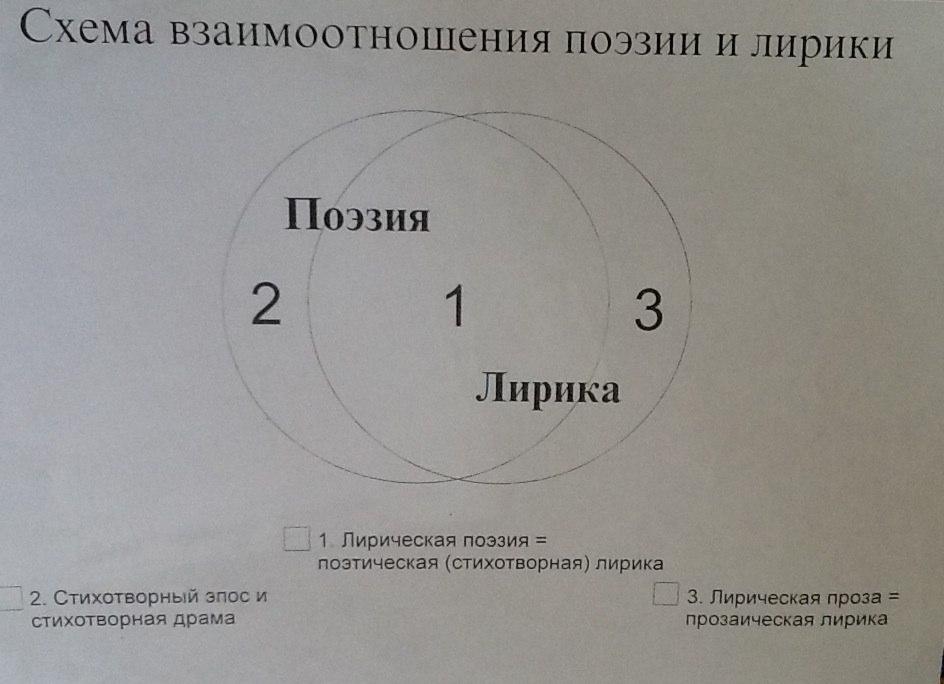

Схема взаимоотношения поэзии и лирики:

Лирическая поэзия = поэтическая лирика (обычные стихи)

Стихотворный эпос («Евгений Онегин», «Кому на Руси жить хорошо») и стихотворная драма («Горе от ума»).

Лирическая проза = прозаическая лирика («Мертвые души», новеллы)

24. Системы стихосложения в их историческом развитии и обусловленности особенностями языка.

Силлабическая система

Присуща языкам с фиксированным ударением (пр: французский, польский, чешский и др.).

Важно число слогов в строках, создающее ритм: в каждой строке должно быть одинаковое количество слогов.

Примеры: польские 11-ти и 13-тисложники, французский 12-тисложник («александрийский стих»).

Тоническая система

Присуща языкам с подвижным ударением (пр: русский, древнегерманский и др.).

Важно, сколько в стихе ударных слогов: в каждой строке должно быть одинаковое количество ударений.

Примеры: скандинавская «Песнь о богах» на древнегерманском, русские былины.

Силлабо-тоническая система

Присуща языкам с подвижным ударением (пр: русский, английский, немецкий и др.).

Важен тот или иной порядок в чередовании ударных и неударных слогов: в каждой строке должен быть одинаковый порядок с незначительными отклонениями.

*Верлибр (некоторые ученые считают его одной из систем стихосложения)

Не важен ни метр (чередование ударных/безударных слогов), ни рифма.

* Дополнительно: В античности господствовало так называемое «квантитативное» («количественное») стихосложение. Там слоги противопоставлялись не по ударности/безударности, как в русском стихе, а по долготе/краткости. Долгие и краткие слоги чередовались в определенном порядке.

Русская словесность на протяжении всей ее многовековой истории освоила разные системы стихосложения:

1. В народном стихосложении всегда преобладал тонический стих: он проявлялся в русских былинах и других элементах фольклора.

1а) В первой половине XVII в. утверждается и лидирует стих, который часто называют досиллабическим,— с произвольным количеством слогов в строке и регулярной рифмой в соседних строках попарно.

2. Но русский литературный стих, отличный от народного, был воспринят через внешний источник: через культурные связи с Польшей пришла силлабическая поэзия, названная «стихотворством». Стихотворцы второй половины XVII века – Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Корион Истомин. Они использовали два стихотворных размера: 11-ти и 13-тисложники. Позже (в XVIII веке) силлабическими были сатиры Антиоха Кантемира. Силлабический стих преобладал вплоть до 30-х годов XVIII в.

3. В XVIII в. решительный шаг сделали реформаторы русского стиха В.К. Тредиаковский и М.В. Ломоносов. Определяющим для стиха стало понятие ударности/безударности и понятие стопы: возникает строгая форма тоники – силлабо-тонический стих, где каждая строка включает в себя 1 ударный и 1-2 безударных слога. Силлабо-тоническая система стихосложения прижилась, так как была более естественной для русского языка как языка с подвижным ударением.

В1735Тредиаковский издал «Новый и краткий способ к сложению стихов Российских». В этой работе он ввёл понятие стихотворнойстопы, а на её основе — понятиеямбаихорея (однако отрицал хорей в качестве достойного метра). Фактически, Тредиаковский предложил обновить традиционные размеры силлабического стихосложения (13-ти и 11-ти-сложник) путем введения постоянных ударений и цезуры.

С критикой стихосложения, предложенного Тредиаковским, выступилЛомоносов. В «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) он указал, что кроме хорея, в русской поэзии можно использовать ямб, а также трёхдольные размеры —дактиль,амфибрахий,анапест. Также Ломоносов оспорил утверждение Тредиаковского, согласно которому в стихе могут использоваться толькоженские рифмы, введя в русский стихмужскиеидактилическиерифмы.

В целом, Тредиаковский принял систему, предложенную Ломоносовым, и даже переписал несколько своих прежних од, с тем, чтобы они соответствовали новым правилам стихосложения.

4. Силлаботонику, одержавшую в XVIII в. победу, сопровождает альтернативный стих — несиллаботонический. Это и эксперименты с тонической и силлабической системами, и — начиная с XIX в. (особенно же в XX в.) — верлибры. Многое при этом остается на уровне малоубедительных, хотя и дерзких экспериментов, но были и значительнейшие свершения на этом пути: например, новаторская тоника Маяковского, демонстративно не признававшего ямбов и хореев. Однако характерно, что отвергая традиционные классические размеры ради нетрадиционных форм, поэт тем не менее сам довольно много писал и ямбами, и хореями, так что о полном разрыве с силлаботоникой в данном случае говорить нельзя.