UML_4256

.pdf

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ax |

|

|

|

= λ |

|

x |

|

, |

|

|

(9) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m n |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где λ = (∑ ∑ aij2 ) = |

|

A |

|

|

|

– евклидова норма матрицы оператора A. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

i =1 j =1 |

|

|

|

|

|

|

Ε |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Используя следствие 2, из (9) получим |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

≤ λ = |

|

|

|

A |

|

|

|

E . |

(10) |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

Если элементы |

|

aij |

|

|

|

= aij(t) |

|

|

матрицы оператора A непрерывные в |

||||||||||||||||||||||||||||

точке t0 функции параметра t , |

то ρ( A(t), A(t0)) = |

|

A(t) − A(t0) |

|

|

|

< ε при |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ε |

t −t0 <δε . Тогда из (10) следует непрерывность линейного оператора A по норме, определенной формулой (1).

§ 17. Обратимость линейного оператора

Если линейный оператор A отображает линейное пространство X на X и при этом взаимно-однозначен, то его называют обратимым.

Обратный оператор B = A−1 определяется равенством A−1 ( Ax) = xx X . Очевидно, в этом случае A(A−1x)= x .

Теорема 1. Линейный оператор A на конечномерном векторном пространстве X обратим тогда и только тогда, когда множество его значений совпадает со всем X .

Доказательство. Если {x1, x2,..., xn} – базис пространства X , то

n

множество всех линейных комбинаций векторов x = ∑ci xi совпадает с

i=1

X . В силу линейности оператора A множество всех его значений Ax –

n

это множество линейных комбинаций векторов ∑ci Axi . Если докажем,

i=1

что множество V ={Ax1, Ax2,..., Axn} является базисом пространства X

только в том случае, когда оператор A взаимно-однозначный, докажем теорему.

Пусть оператор A взаимно-однозначный. Докажем, что V – базис. От противного. Пусть V не является базисом, то есть

n

∑ci Axi =θ (1)

i=1

342

|

n |

|

и не все ci равны нулю. Перепишем (1) так: A(∑ci xi) |

=θ . => |

|

|

i=1 |

|

n |

A взаимно-однозначный, то нулевому вектору |

|

∑ci Axi =θ , поскольку |

||

i=1 |

|

|

|

n |

|

соответствует только |

нулевой. Но ∑ci Axi =θ |

означает, что |

|

i=1 |

|

{x1, x2,..., xn} не является базисом. Получили противоречие,

следовательно, V – базис.

Пусть теперь V – базис, докажем, что A взаимно-однозначный

n

оператор. Если V – базис, то из ∑ci Axi =θ => c1 = c2 =... = cn = 0. А из

i=1

n

равенства Ax = A(∑ci xi) =θ следует x =θ , то есть прообраз нулевого

i=1

вектора – вектор нулевой. Пусть Ax1 = Ax2 , то есть образы равны, тогда A(x1 − x2 ) =θ . => x1 = x2 , то есть равны и прообразы. Это означает

взаимную однозначность отображения A. Теорема доказана.

Теорема 2. Пусть Ω – множество всех обратимых линейных операторов, действующих из Rn в Rn .

1)Если A Ω,

A−1

A−1

< α1 , B L(Rn ) и

< α1 , B L(Rn ) и

B − A

B − A

= β <α , то B Ω, то есть оператор B обратим.

= β <α , то B Ω, то есть оператор B обратим.

2)Ω – открытое подмножество пространства L(Rn ) .

3)Отображение A ↔ A−1 непрерывно на Ω.

Доказательство. Напомним следствие 1 §16

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ax |

|

≤ |

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

и неравенство треугольника |

|

|

|

a +b |

|

|

|

|

≤ |

|

|

a |

|

+ |

|

b |

|

. |

|

|

При a + b = c |

имеем |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

c |

|

≤ |

|

c −b |

|

|

+ |

|

b |

|

|

|

или |

|

|

|

|

c −b |

|

|

|

≥ |

|

|

c |

|

|

− |

|

|

|

b |

|

. |

|

|

|

(2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

1) |

1 |

|

|

|

|

|

(3) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Поскольку x = A−1( Ax) , то |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

x |

= |

A−1( Ax) |

≤ |

|

|

A−1 |

|

|

Ax |

= |

|

|

|

Ax |

. |

(4) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

α |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4),1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

(α − β) |

|

x |

|

|

=α |

|

x |

|

− β |

|

x |

|

|

Ax |

|

|

− |

|

|

|

|

|

|

B − A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

Ax |

|

− |

|

(B − A)x |

|

= |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

≤ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

≤ |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

343 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

= |

Ax |

− |

Bx − Ax |

= |

Ax |

− |

Ax − Bx |

≤ |

Ax |

−( |

Ax |

− |

Bx |

) = |

Bx |

. |

||||||||

|

Итак, |

|

Bx |

|

≥ (α − β) |

|

x |

|

. |

(5) |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Покажем, что из (5) следует обратимость оператора B , то есть его взаимная однозначность. От противного. Пусть одному образу

отвечают два разных прообраза, то есть Bx1 = Bx2 , но x1 ≠ x2 . Тогда

B(x1 − x2 ) =θ . => |

|

B(x1 − x2 ) |

= 0 . А |

по формуле (5) |

получается |

|||||||||

|

B(x1 − x2 ) |

|

= (α − β) |

|

x1 − x2 |

|

, то есть |

0 ≥ (α − β) |

|

x1 − x2 |

|

. |

Получили |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

противоречие, которое и доказывает первую часть теоремы 2.

2. По условию теоремы

B − A

B − A

<α B, A Ω или ρ(B, A) <α = ε , то

<α B, A Ω или ρ(B, A) <α = ε , то

есть любой обратимый оператор принадлежит множеству Ω вместе с некоторой окрестностью. А это и означает открытость множества Ω. И утверждение 2) теоремы доказано.

3. Если y = Bx, то x = B−1y . Учитывая это, перепишем (5) так:

(α − β) B−1y ≤ BB−1 y = y y Rn .

Тогда (α − β) sup B−1y ≤ sup y =1.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

≤ 1 |

|

|

|

y |

|

≤ 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

B−1 |

|

|

|

|

|

B−1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Или (α − β) |

|

|

|

|

≤1, |

|

|

|

|

|

≤ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(6) |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

α − β |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Легко проверить тождество |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B−1 − A−1 = B−1 (A − B)A−1 . |

|

|

|

(7) |

|||||||||||||||||||||||||||||

Дважды используя следствие 3 §16, найдем |

A−1 |

|

≤ |

1 |

β 1 . (8) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

B−1 − A−1 = B−1( A − B) A−1 |

|

≤ |

B−1 A − B |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(6),1) |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

α − β |

α |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A − B |

|

|

|

|

|

|

|

A−1 − B−1 |

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Из (8) видно, что при |

|

|

|

= β → 0 |

|

|

→ 0 , что и означает |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

непрерывность взаимно-однозначного отображения A ↔ A−1. Теорема доказана.

§ 18. Обратимость отображения. Производная обратной функции

Определение. Дифференцируемое отображение f (x) открытого множества X Rn в Rm называется непрерывно дифференцируемым на

344

X , если f '(x) – непрерывное отображение X в линейное пространство

L(Rn , Rm ).

Определение означает, что |

x X |

и ε > 0 существует δε > 0 |

|||||||||||||

такое, что |

|

f '(x') − f '(x) |

|

|

|

< ε , если |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x'− x |

|

<δ ε , x' X . |

(1) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Теорема 1. Отображение |

f (x) |

будет |

непрерывно |

||||||||||||

дифференцируемым на |

|

|

|

X тогда и только тогда, когда все частные |

|||||||||||

производные |

∂f i(x) |

|

, |

|

|

|

i =1,2,..., m, |

j =1,2,..., n |

существуют и |

||||||

∂x j |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

непрерывны на X . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пусть f (x) |

|

||||

Доказательство. |

Необходимость. |

– непрерывно |

|||||||||||||

дифференцируемое отображение, то есть выполняется (1). В стандартных базисах пространств Rn и Rm оператор f '(x) представляется матрицей, j -й столбец которой f '(x)e j представляет

собой частные производные ∂f i , i =1,2,...m . Согласно следствию 1 §16

∂x j

имеем

|

f '(x')e j − f '(x)e j |

|

≤ |

|

f '(x') − f '(x) |

|

1(1)≤ε при |

|

x'− x |

|

< δ ε . |

(2) |

||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Неравенство |

(2) означает, |

что j -й столбец матрицы |

f '(x) |

|||||||||||

непрерывный, |

следовательно, |

непрерывны все его составляющие, то |

||||||||||||

есть частные производные ∂f i . Необходимость доказана.

∂x j

Достаточность. В §8 (теорема1) достаточность доказана для частного случая числовой функции, то есть для одной строки матрицы f '(x) . Считая это доказательство верным для любой i -й строки

матрицы, получим, что все элементы матрицы f '(x) – непрерывные функции. Тогда из (10) §16 следует, что оператор f '(x) непрерывный.

Теорема доказана.

Пусть векторная функция векторного аргумента y = f (x) отображает множество Χ на множество Υ, Χ Rn , Y Rm . Возникает вопрос, при каких условиях существует обратная функция x = f −1( y) , то есть однозначное отображение множества Υ на Χ или хотя бы

345

некоторой окрестности точки b = f (a) в Χ. Если, в частности, y = f (x)

– линейная функция, то есть |

y = Ah , |

|

(3) |

||||||||||

|

|

A =[a |

|

] |

|

|

|

||||||

где h = x − a , |

ij |

|

= f '(x) |

|

– |

матрица Якоби, составленная |

из |

||||||

|

|

|

|

m×n |

|

|

|

|

|

|

|

||

чисел, то в развернутом виде получим систему линейных уравнений |

|

|

|||||||||||

y1 = a11h1 + a12h2 +... + a1nhn, |

|

|

|||||||||||

|

|

= a21h1 + a22h2 +... + a2nhn, |

|

|

|||||||||

y2 |

(3’) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

................................................ |

|

|

|||||||||||

y |

m |

= |

am1h1 |

+ |

am2h2 |

+... |

+ |

|

. |

|

|

||

|

|

|

|

|

amnhn |

|

по |

||||||

Итак, как из системы (3’) |

однозначно определить числа h j |

|

|||||||||||

известным числам yi . |

Из линейной алгебры известно, что для этого |

||||||||||||

матрица [ A] должна быть обратимой (а для этого необходимо m = n).

Если матрица A обратима, то (3’) разрешимо и h = A−1y или hi = |

|

∆i |

|

||||||||||||||

|

det A |

||||||||||||||||

– формулы Крамера. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y = f (x) |

не |

||||||

Если |

непрерывно |

дифференцируемое |

отображение |

||||||||||||||

является линейным, то, выделив линейную часть, запишем |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

f (x) = f (a) + f '(a)h + o(h) . |

|

|

|

|

|

(4) |

|

|||||||

Естественно предположить, что отображение (4) будет иметь |

|||||||||||||||||

обратное отображение, если обратим оператор |

A = f '(a) . Уточнение |

||||||||||||||||

этого утверждения дает следующая теорема. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Теорема 2. Пусть |

f (x) |

|

|

непрерывно |

дифференцируемое |

||||||||||||

отображение открытого множества Χ Rn |

в пространство Rn . |

Пусть |

|||||||||||||||

линейный |

оператор |

f '(a) обратим при |

некотором |

a Χ и |

пусть |

||||||||||||

b = f (a) . Тогда существуют окрестности U и V точек a и b |

такие, |

||||||||||||||||

что:1) |

отображение |

f (U ) =V |

взаимно-однозначно, |

то |

есть, |

|

если |

||||||||||

y = f (x), |

x U , то существует отображение x = f −1( y) , |

y V |

такое, |

||||||||||||||

что |

f −1( f (x)) = x |

x U ; 2) |

|

|

отображение |

f −1( y) |

непрерывно |

||||||||||

дифференцируемое в окрестности V . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Доказательство. Пусть f '(a) = A. Выберем λ так, чтобы |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

A−1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

4λ |

|

|

=1. |

|

|

|

|

|

|

(5) |

|

||

Поскольку |

f (x) непрерывно дифференцируемое отображение, |

то |

|||||||||||||||

существует открытый шар U с центром в точке a такой, что |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

346 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

К последнему равенству применим оператор B . Получим

(11) |

|

|

|

|

|

|||

Bl = B( f '(x)h + o(h)) = h + B(o(h)) = g( y + l) − g( y) + B(o(h)) . |

(12) |

|||||||

Из (10) следует |

|

|||||||

|

l |

|

> 2λ |

|

h |

|

. |

(13) |

|

|

|

|

|||||

Из (13) видно, что при l → 0 h → 0 , то есть отображение g( y) = f −1( y)

непрерывно. При этом |

B(o(h)) |

≤ |

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

o(h) |

|

|

→ 0 при l → 0 . |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

(2),(13) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

|

|

|

2λ |

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

Тогда (12) можно переписать так: |

|

|

|

g(l + h) − g( y) = Bl − o(l) . Это |

и |

||||||||||||||||||||||

означает |

дифференцируемость |

|

|

|

функции |

g( y) = f −1( y) , |

а |

||||||||||||||||||||

B = g '( y) = ( f −1( y))' = ( f '(x))−1 . По аналогии с производной обратной

функции одного аргумента последнее равенство условно записывают так:

|

−1 |

1 |

|

|

( f |

( y))' = |

|

. |

(14) |

f '(x) |

Непрерывность оператора g '( y) = ( f −1(x))' следует из непрерывности оператора f '(x) и утверждения 3) теоремы 2 §17.

Теорема доказана. |

|

|

|

Замечание. Определитель оператора f '(x) |

называют якобианом и |

||

обозначают J f (x) = det f '(x) = |

D( f 1, f 2,..., f n) |

. |

Условие обратимости |

|

|||

|

D(x1, x2,..., xn) |

|

|

оператора f '(x) в точке x = a запишется так: J f (a) = det f '(a) ≠ 0.

Пример. f (x) = ( f 1, f 2) = (u,v) , u = x2 + y2 , v = 3x2 − y2 .

Найти производную обратной функции в точке x0 = (1,1) или y0 = (2,2) .

u 'x |

u 'y |

= |

2x |

2 y |

. => |

|

Решение. f '(x) = |

|

|

|

|

||

|

|

|

6x |

|

||

v'x |

v'y |

|

|

−2 y |

|

|

J f = det f '(x) = |

2x |

2 y |

= −16xy . Следовательно, |

данная функция |

|

6x −2 y |

|

|

|

имеет обратную |

на всей плоскости, исключая |

оси координат. |

||

g '( y) = ( f '(x))−1 =(обратная матрица для матрицы f '(x) )=

348

|

|

|

−2 y −2 y |

x'u |

x'v |

x'u = |

1 |

= |

1 |

|

, |

x'v = |

1 |

|

= |

1 |

|

, |

|

|||||||

|

1 |

|

8x |

8 |

|

|

|

8 |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8x |

|

|

|

|

|||||||||||||

= − |

|

|

|

= |

y ' |

y ' |

|

. => |

3 |

|

|

3 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

16xy |

−6x 2x |

|

v |

y 'u = |

|

= |

, |

y 'v = − |

|

= − |

. |

||||||||||||||

|

|

|

|

u |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

8y |

|

8 |

|

8y |

8 |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

||||

Итак, производная обратной функции в точке (2,2) равна |

|

|

3 |

|

|

. |

|

|||||||||||||||||||

8 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

−1 |

|

||||||

|

Упражнение. Выразить x и y через u и v . Найти все частные |

|||||||||||||||||||||||||

производные функций x(u,v) и y(u,v) и |

|

сравнить |

результат с |

|||||||||||||||||||||||

полученным. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

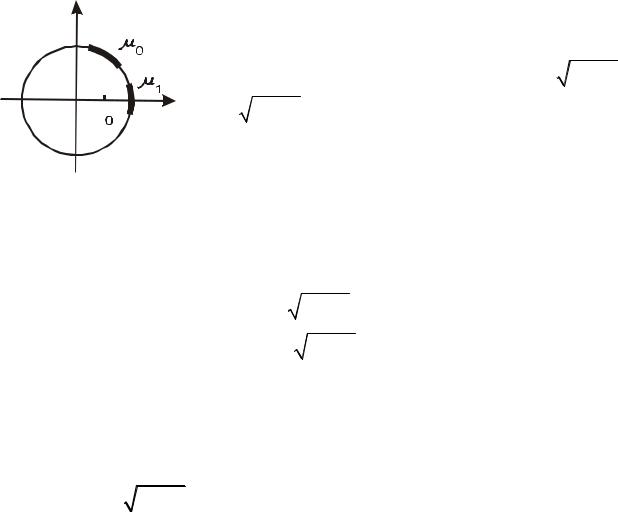

§ 19. Неявная функция. Дифференцирование неявной функции

Неявную (неявно заданную) функцию одной переменной мы уже рассматривали (см. §7 гл.5). Например, уравнение

y |

|

x2 + y2 −1 = 0 |

(окружность |

в R2 ) можно |

|||

|

|

|

|

разрешить относительно x и получить на отрезке |

|||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

[−1,1] две явно заданные функции: y = 1− x2 |

и |

||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

||||

|

x |

|

x y = − 1− x2 . |

|

x2 + y2 +1 = 0 |

не |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

Однако другое |

уравнение |

||

определяет ни одной действительной функции. Дело осложняется еще и тем, что уравнение

x2 + y2 −1 = 0 определяет на отрезке [−1,1] не

только две вышеприведенные функции, но и еще бесконечное множество других функций, например, такую:

|

1− x |

2 |

, |

−1 ≤ x < 0, |

|

|

|||

y = |

|

|

|

0 ≤ x ≤1. |

− 1− x2 , |

||||

|

|

|

|

|

Возьмем точку M0 на окружности с некоторой ее окрестностью. Из

рисунка ясно, что эта окрестность взаимно-однозначно проектируется на некоторую окрестность точки x0 оси x . Это означает, что в этой

окрестности уравнение x2 + y2 −1 = 0 определяет единственную явную

функцию y = 1− x2 . Однако, если взять точку M 1 на горизонтальном диаметре окружности, то любая ее окрестность проектируется на ось x

349