- •Введение

- •1. Основные понятия и определения

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •2. Статическая устойчивость электроэнергетических

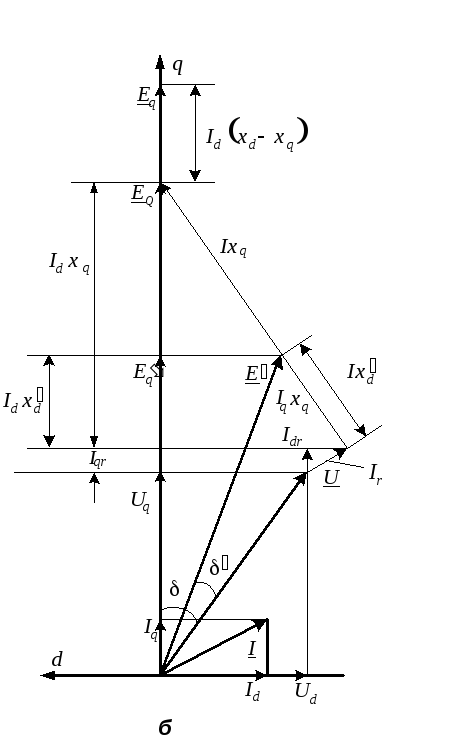

- •2.2. Векторная диаграмма для явнополюсного синхронного генератора в простейшей электроэнергетической системе

- •2.3. Характеристика мощности при сложной связи генератора с приемной системой

- •2.4. Максимальные и предельные нагрузки

- •2.5. Требования, предъявляемые к режимам

- •2.6. Характеристики режимов простейшей электроэнергетической системы при синхронной скорости вращения генератора

- •2.7. Простейшая оценка устойчивости установившегося режима. Энергетический критерий

- •2.8. Практический критерий статической устойчивости для простейшей ээс

- •2.9. Практический критерий статической устойчивости для асинхронных двигателей

- •2.10. Коэффициенты запаса статической устойчивости

- •2.11. Общая характеристика и дифференциальные уравнения регулирования возбуждения генератора

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •3. Динамическая устойчивость ээс

- •3.1. Допущения, принимаемые при анализе динамической устойчивости

- •3.2. Уравнение движения ротора синхронной машины

- •3.3. Оценка динамической устойчивости при переходе от одного режима к другому

- •3.4. Энергетические соотношения, характеризующие движение ротора генератора

- •3.5. Способ площадей и вытекающие из него критерии динамической устойчивости

- •3.6. Определение предельного угла отключения короткого замыкания

- •3.7. Определение предельного времени отключения аварии

- •3.8. Проверка устойчивости при наличии трехфазного или пофазного автоматического повторного включения лэп

- •3.9. Применение способа площадей при анализе действия автоматического регулирования

- •3.10. Условия успешной синхронизации

- •3.11. Способ площадей при исследовании устойчивости двух станций

- •3.12. Метод последовательных интервалов

- •3.13. Расчет динамической устойчивости систем с несколькими генераторными станциями

- •3.14. Динамическая устойчивость неявнополюсного генератора, работающего на шины бесконечной мощности

- •3.15. Динамическая устойчивость явнополюсного генератора при учете электромагнитных процессов

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •4. Асинхронные режимы, ресинхронизация и результирующая устойчивость

- •4.1. Общая характеристика асинхронных режимов

- •В электроэнергетических системах

- •4.2. Возникновение асинхронного режима

- •4.3. Задачи, возникающие при исследовании асинхронных режимов

- •4.4. Параметры элементов электроэнергетических систем при асинхронных режимах

- •4.4.1. Генераторы

- •4.4.2. Первичные двигатели

- •4.4.3. Нагрузка

- •4.4.4. Линии электропередачи, сеть

- •4.5. Выпадение из синхронизма, асинхронный ход синхронных машин

- •4.6. Вхождение в синхронизм асинхронно работающих генераторов

- •4.7. Основные сведения об устройствах ликвидации асинхронного режима

- •4.8. Способы ликвидации асинхронных режимов в энергосистемах

- •4.9. Основные принципы выявления асинхронного хода

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •5. Мероприятия по повышению надежности, улучшению устойчивости и качества переходных процессов ээс

- •5.1. Постановка задачи

- •5.2. Улучшение характеристик основных элементов электроэнергетической системы

- •5.3. Дополнительные устройства для улучшения устойчивости

- •5.4. Мероприятия режимного характера

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •Библиографический список

3.15. Динамическая устойчивость явнополюсного генератора при учете электромагнитных процессов

Для машины с

явновыраженными полюсами, т. е. с

неодинаковыми

![]() и

и![]() ,

расчет усложняется. Затруднение

заключается в том, что вследствие

неравенства

,

расчет усложняется. Затруднение

заключается в том, что вследствие

неравенства![]() и

и![]() машину нельзя представить в виде

эквивалентной схемы замещения. Обычно

поступают следующим образом: вместо

действительной машины для определения

токов и мощности рассматривают фиктивную

машину с одинаковыми индуктивными

сопротивлениями в продольной и поперечной

осях. Причем сопротивление и ЭДС берутся

такими, чтобы активные и реактивные

мощности машины при одном и том же

напряжении на ее выводах

машину нельзя представить в виде

эквивалентной схемы замещения. Обычно

поступают следующим образом: вместо

действительной машины для определения

токов и мощности рассматривают фиктивную

машину с одинаковыми индуктивными

сопротивлениями в продольной и поперечной

осях. Причем сопротивление и ЭДС берутся

такими, чтобы активные и реактивные

мощности машины при одном и том же

напряжении на ее выводах![]() и угле

и угле![]() получились бы такими же, как и у

действительной машины. Эти условия

удовлетворяются, если взять сопротивление

равным сопротивлению

получились бы такими же, как и у

действительной машины. Эти условия

удовлетворяются, если взять сопротивление

равным сопротивлению![]() .

Электродвижущая сила такой фиктивной

машины будет представлена вектором

.

Электродвижущая сила такой фиктивной

машины будет представлена вектором![]() ,

который всегда совпадает с направлением

вектора

,

который всегда совпадает с направлением

вектора![]() .

Таким образом, введя фиктивную ЭДС

.

Таким образом, введя фиктивную ЭДС![]() можно заменить машину с явновыраженными

полюсами эквивалентной машиной с

можно заменить машину с явновыраженными

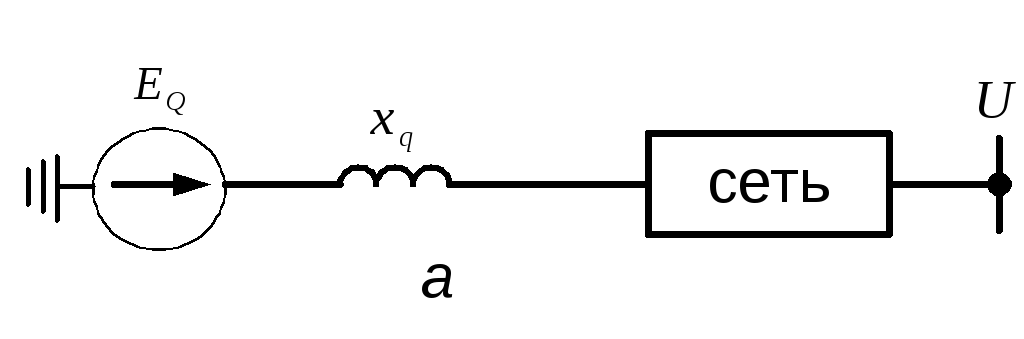

полюсами эквивалентной машиной с![]() и составить эквивалентную схему замещения

с сопротивлением

и составить эквивалентную схему замещения

с сопротивлением![]() и ЭДС

и ЭДС![]() (рис. 3.26).

(рис. 3.26).

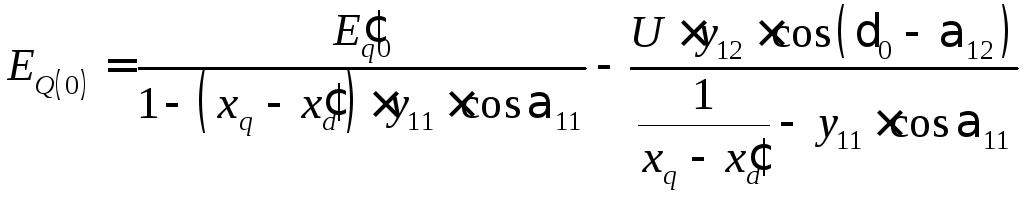

Для такой схемы можно определить собственные и взаимные проводимости и зависимость между токами и напряжениями точно так же, как это было сделано для неявнополюсной машины:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

.

(3.54)

.

(3.54)

Рис.3.26.Явнополюсная машина: а– Схема системы; б – векторная диаграмма

![]() Дополнительно

для определения изменения ЭДС во времени

необходимо найти

Дополнительно

для определения изменения ЭДС во времени

необходимо найти

![]() в

зависимости от

в

зависимости от![]() и

и![]() .

Из векторной диаграммы имеем

.

Из векторной диаграммы имеем

![]() ,

,

![]() ,

,

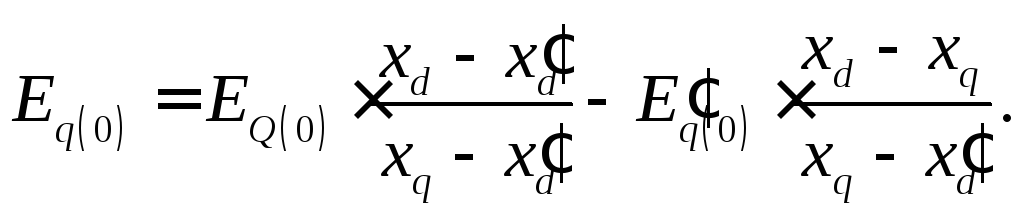

откуда

(3.55)

(3.55)

Ход расчета динамической устойчивости для машин с явновыраженными полюсами сводится к следующему:

1. В нормальном

режиме работы определяют значение

мощности генератора

![]() и угла

и угла![]() ,

продольной составляющей ЭДС за переходным

индуктивным сопротивлением

,

продольной составляющей ЭДС за переходным

индуктивным сопротивлением![]() ,

ЭДС

,

ЭДС![]() и соответствующее ей напряжение на

выводах возбудителя

и соответствующее ей напряжение на

выводах возбудителя![]() .

.

2. Определяют

собственные и взаимные проводимости

ветвей схемы замещения для аварийных

условий (для явнополюсного генератора

берется сопротивление

![]() ).

).

3. При наличии в

схеме возбуждения режима форсировки

строят кривые изменения напряжения на

выводах возбудителя

![]() и соответствующих значений вынужденной

ЭДС

и соответствующих значений вынужденной

ЭДС![]() .

.

4. По уравнению

(3.54) определяют значение фиктивной ЭДС

![]() для первого момента нарушения режима

работы. Значения

для первого момента нарушения режима

работы. Значения![]() и

и![]() берут по данным расчета нормального

режима:

берут по данным расчета нормального

режима:

.

.

5. По уравнению

(3.55) определяют ЭДС

![]()

6. По уравнению (3.53) находят изменение продольной ЭДС за переходным индуктивным сопротивлением в течение рассматриваемого интервала времени

![]() .

.

7. Определяют

значение

![]() в начале следующего интервала времени

в начале следующего интервала времени

![]() .

.

8. Определяют активную мощность, отдаваемую генератором в сеть

![]() .

.

9. Находят избыток мощности

![]() .

.

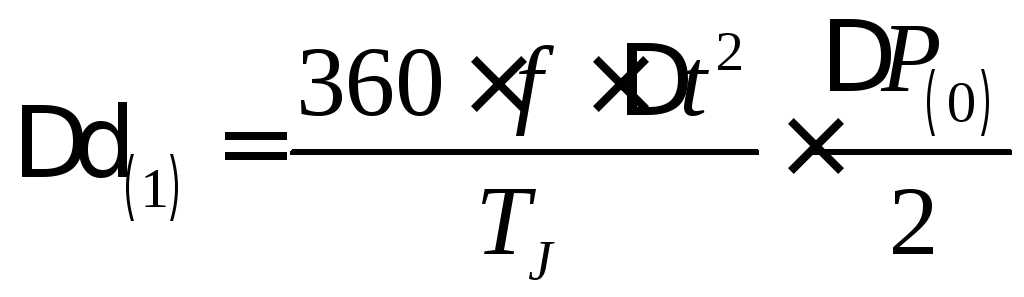

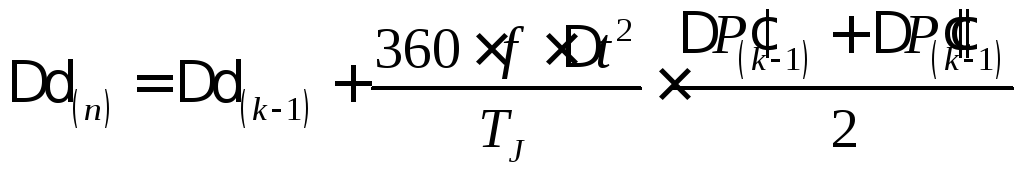

10. Определяют изменение угла за рассматриваемый интервал времени:

а) для первого интервала

;

;

б) для последующих интервалов (при наличии скачкообразного изменения электрической мощности генератора)

.

.

11. Находят угол в начале следующего интервала времени

![]() .

.

Для нового интервала времени расчет повторяется, начиная с пункта 4. Данный алгоритм может быть реализован в виде программы для ЭВМ.