- •Введение

- •1. Основные понятия и определения

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •2. Статическая устойчивость электроэнергетических

- •2.2. Векторная диаграмма для явнополюсного синхронного генератора в простейшей электроэнергетической системе

- •2.3. Характеристика мощности при сложной связи генератора с приемной системой

- •2.4. Максимальные и предельные нагрузки

- •2.5. Требования, предъявляемые к режимам

- •2.6. Характеристики режимов простейшей электроэнергетической системы при синхронной скорости вращения генератора

- •2.7. Простейшая оценка устойчивости установившегося режима. Энергетический критерий

- •2.8. Практический критерий статической устойчивости для простейшей ээс

- •2.9. Практический критерий статической устойчивости для асинхронных двигателей

- •2.10. Коэффициенты запаса статической устойчивости

- •2.11. Общая характеристика и дифференциальные уравнения регулирования возбуждения генератора

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •3. Динамическая устойчивость ээс

- •3.1. Допущения, принимаемые при анализе динамической устойчивости

- •3.2. Уравнение движения ротора синхронной машины

- •3.3. Оценка динамической устойчивости при переходе от одного режима к другому

- •3.4. Энергетические соотношения, характеризующие движение ротора генератора

- •3.5. Способ площадей и вытекающие из него критерии динамической устойчивости

- •3.6. Определение предельного угла отключения короткого замыкания

- •3.7. Определение предельного времени отключения аварии

- •3.8. Проверка устойчивости при наличии трехфазного или пофазного автоматического повторного включения лэп

- •3.9. Применение способа площадей при анализе действия автоматического регулирования

- •3.10. Условия успешной синхронизации

- •3.11. Способ площадей при исследовании устойчивости двух станций

- •3.12. Метод последовательных интервалов

- •3.13. Расчет динамической устойчивости систем с несколькими генераторными станциями

- •3.14. Динамическая устойчивость неявнополюсного генератора, работающего на шины бесконечной мощности

- •3.15. Динамическая устойчивость явнополюсного генератора при учете электромагнитных процессов

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •4. Асинхронные режимы, ресинхронизация и результирующая устойчивость

- •4.1. Общая характеристика асинхронных режимов

- •В электроэнергетических системах

- •4.2. Возникновение асинхронного режима

- •4.3. Задачи, возникающие при исследовании асинхронных режимов

- •4.4. Параметры элементов электроэнергетических систем при асинхронных режимах

- •4.4.1. Генераторы

- •4.4.2. Первичные двигатели

- •4.4.3. Нагрузка

- •4.4.4. Линии электропередачи, сеть

- •4.5. Выпадение из синхронизма, асинхронный ход синхронных машин

- •4.6. Вхождение в синхронизм асинхронно работающих генераторов

- •4.7. Основные сведения об устройствах ликвидации асинхронного режима

- •4.8. Способы ликвидации асинхронных режимов в энергосистемах

- •4.9. Основные принципы выявления асинхронного хода

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •5. Мероприятия по повышению надежности, улучшению устойчивости и качества переходных процессов ээс

- •5.1. Постановка задачи

- •5.2. Улучшение характеристик основных элементов электроэнергетической системы

- •5.3. Дополнительные устройства для улучшения устойчивости

- •5.4. Мероприятия режимного характера

- •Вопросы и задания для самопроверки

- •Библиографический список

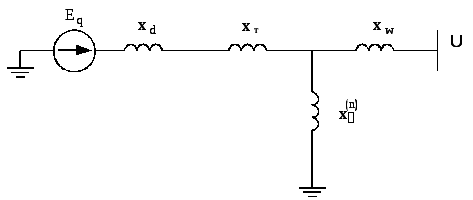

3.14. Динамическая устойчивость неявнополюсного генератора, работающего на шины бесконечной мощности

При учете переходных

электромагнитных процессов, возникающих

из-за изменения параметров системы или

действия устройств автоматического

регулирования возбуждения генераторов,

к дифференциальному уравнению

электромеханического состояния каждой

станции рассматриваемой системы

добавляются дифференциальные уравнения

ее электромагнитного состояния. В общем

случае это могут быть уравнения

Горева-Парка, в более простых случаях

− упрощенные уравнения, дающие соотношение

между переходной ЭДС

![]() и ЭДС

и ЭДС![]() или и смещением векторов этих ЭДС по

отношению к ЭДС других станций (углы

или и смещением векторов этих ЭДС по

отношению к ЭДС других станций (углы![]() ).

).

Предполагая

генератор неявнополюсным и замещая его

синхронным индуктивным сопротивлением

![]() ,

можно определить собственную и взаимную

проводимости

,

можно определить собственную и взаимную

проводимости![]() и

и![]() ветвей генератора в схеме замещения и

дополнительные углы

ветвей генератора в схеме замещения и

дополнительные углы![]() и

и![]() (для схемы с шунтирующим сопротивлением,

включенным в расчетной точке КЗ), рис.

3.23.

(для схемы с шунтирующим сопротивлением,

включенным в расчетной точке КЗ), рис.

3.23.

Рис. 3.23. Схема замещения аварийного режима простейшей ЭЭС

с неявнополюсным генератором

Примем

ось отсчета аргументов векторов

совпадающей с вектором напряжения шин

приемной системы, т.![]() е.

е.

![]() .

Вектор ЭДС генератора

.

Вектор ЭДС генератора![]() опережает вектор напряжения

опережает вектор напряжения![]() на

угол

на

угол![]() .

Величина ЭДС как в первый момент КЗ, так

и в течение всего переходного процесса

претерпевает изменения, которые должны

быть учтены в расчете. Ток, отдаваемый

генератором в сеть, равен

.

Величина ЭДС как в первый момент КЗ, так

и в течение всего переходного процесса

претерпевает изменения, которые должны

быть учтены в расчете. Ток, отдаваемый

генератором в сеть, равен

![]() .

.

Из

векторной диаграммы (рис. 3.24) нетрудно

найти продольную составляющую тока

статора

![]() ,проецируя

вектор тока

,проецируя

вектор тока

![]() на

направление, перпендикулярное вектору

на

направление, перпендикулярное вектору

![]() :

:

![]() .

.

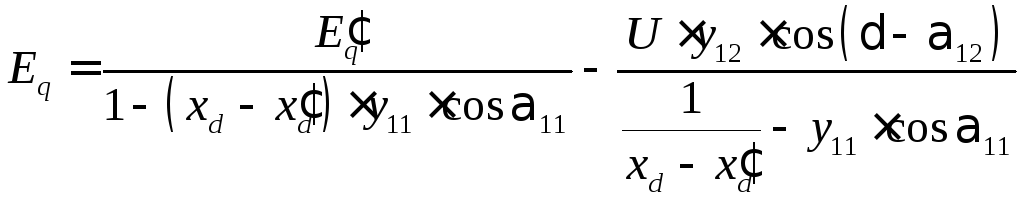

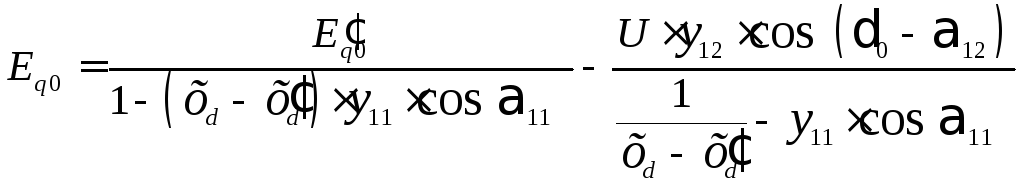

Подставим

это выражение для

![]() в

известное соотношение

в

известное соотношение

![]()

Получаем

![]()

или

(3.51)

(3.51)

Рис. 3.24. Векторная диаграмма неявнополюсного генератора

Это

уравнение связывает ЭДС ![]() и

и ![]() и

угол

и

угол

![]() в рассматриваемых условиях.

в рассматриваемых условиях.

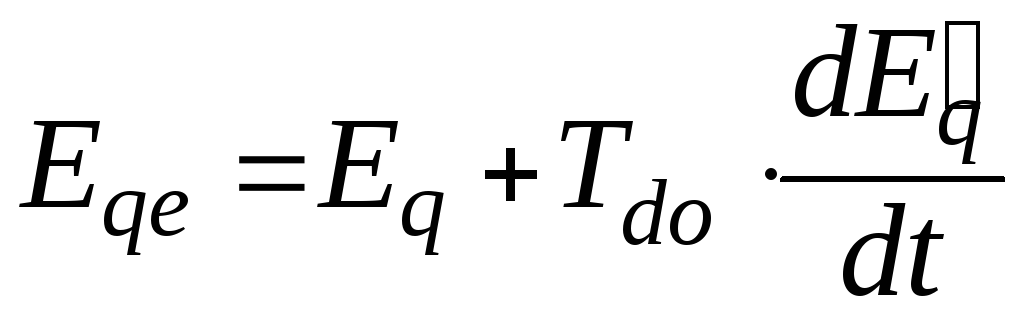

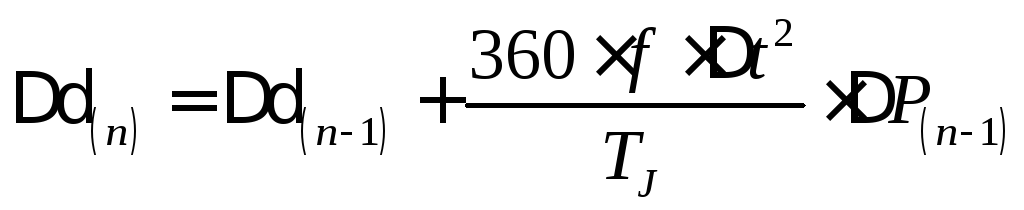

Кроме того, справедливо общее дифференциальное уравнение (уравнение обмотки возбуждения)

.(3.52)

.(3.52)

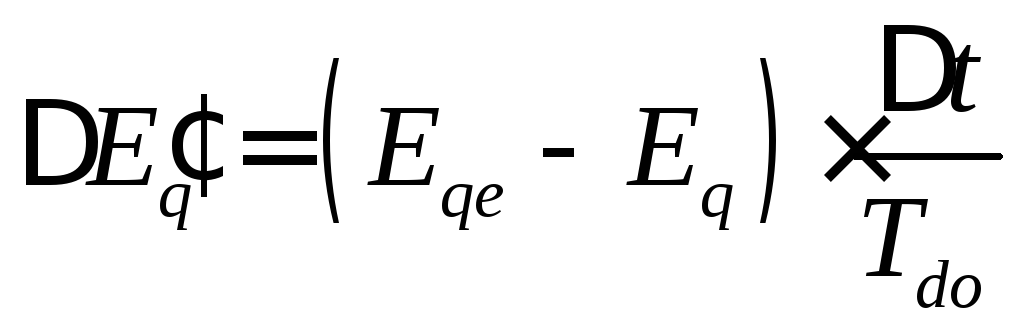

Это

уравнение, решенное в конечных разностях,

позволяет найти изменения ЭДС

![]() за

интервал времени

за

интервал времени

![]() при

расчете методом последовательных

интервалов:

при

расчете методом последовательных

интервалов:

(3.53)

(3.53)

При

этом значения ![]() берутся

средними в заданном интервале времени

и определяются по кривым, соответствующим

заданному изменению напряжения

возбудителя.

берутся

средними в заданном интервале времени

и определяются по кривым, соответствующим

заданному изменению напряжения

возбудителя.

За

рассматриваемый интервал времени

![]() изменяется также ЭДС

изменяется также ЭДС![]() и угол

и угол

![]() .

Изменение угла подсчитывают обычным

способом.

.

Изменение угла подсчитывают обычным

способом.

ЭДС ![]() в

течение интервала

в

течение интервала

![]() изменяется

в связи с затуханием свободных токов,

возникших в момент нарушения режима, и

появлением токов, наведенных при

изменении угла. Значение

изменяется

в связи с затуханием свободных токов,

возникших в момент нарушения режима, и

появлением токов, наведенных при

изменении угла. Значение ![]() в

начале следующего интервала времени

определяется согласно (3.51). При этом

значения ЭДС

в

начале следующего интервала времени

определяется согласно (3.51). При этом

значения ЭДС ![]() и

угла

и

угла

![]() ,

входящие в это уравнение, должны быть

взяты соответствующими началу интервала.

,

входящие в это уравнение, должны быть

взяты соответствующими началу интервала.

Расчет динамической устойчивости для неявнополюсной машины включает следующие этапы:

1. В

нормальном режиме работы определяют

значение мощности

![]() ,

угла

,

угла

![]() ,

продольной составляющей ЭДС за переходным

индуктивным сопротивлением

,

продольной составляющей ЭДС за переходным

индуктивным сопротивлением

![]() ,

ЭДС

,

ЭДС

![]() и

соответствующее ей напряжение на выходе

возбудителя

и

соответствующее ей напряжение на выходе

возбудителя

![]() .

.

2.

Определяют собственные и взаимные

проводимости ветви генератора для

аварийной схемы (для генераторов в схеме

берется синхронное индуктивное

сопротивление

![]() ).

).

3. При

наличии в системе возбуждения генератора

режима форсировки возбуждения строят

кривую изменения напряжения на выводах

возбудителя

![]() и

соответствующих значений вынужденной

ЭДС

и

соответствующих значений вынужденной

ЭДС ![]() (графики отличаются масштабами, рис.

3.25).

(графики отличаются масштабами, рис.

3.25).

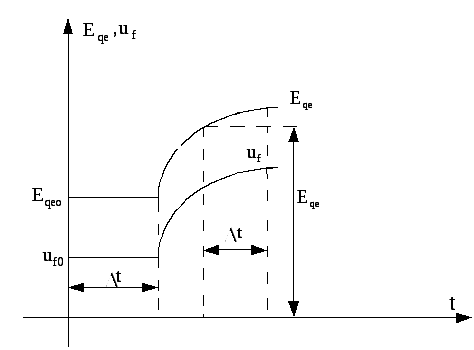

Рис. 3.25. Изменение вынужденной

составляющей ЭДС

![]() и напряжения возбуждения

и напряжения возбуждения![]() в течение переходного процесса

в течение переходного процесса

4. По

уравнению (3.51) определяют значение ЭДС

для первого момента нарушения режима

работы (значения ![]() и

и

![]() берут из нормального режима, т. е.

принимая

берут из нормального режима, т. е.

принимая![]() и

и

![]() )

)

5. По

уравнению (3.53) находят изменение ЭДС ![]() в

течение первого интервала времени, где

в

течение первого интервала времени, где

![]() −

среднее

значение вынужденной ЭДС

−

среднее

значение вынужденной ЭДС ![]() за

рассчитываемый интервал времени (по

графику).

за

рассчитываемый интервал времени (по

графику).

6.

Определяют значение ![]() в

начале следующего интервала времени

в

начале следующего интервала времени

![]() .

.

7. Определяют активную мощность, отдаваемую генератором в начале данного интервала

![]() .

.

8. Находят избыток мощности генератора

![]() .

.

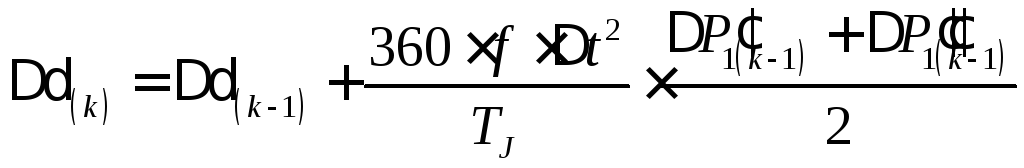

9. Определяют изменение угла за рассматриваемый интервал времени:

а) для первого интервала

![]() ;

;

б) для последующих интервалов

;

;

в) для интервала, в начале которого отключается повреждение

,

,

где

![]() −

избыток мощности до отключения

поврежденной цепи;

−

избыток мощности до отключения

поврежденной цепи; ![]() −

избыток мощности после отключения.

−

избыток мощности после отключения.

10. Находят угол в начале следующего интервала

![]() .

.

Таким

образом получают значение ![]() и

угла

и

угла

![]() в начале следующего интервала. По этим

значениям можно вновь найти значение

ЭДС

в начале следующего интервала. По этим

значениям можно вновь найти значение

ЭДС![]() (пункт

4) и вновь повторить расчет для нового

интервала. Все формулы, за исключением

формулы изменения угла, остаются

неизменными − меняется лишь индекс

интервала. Уравнение изменения угла в

последующих интервалах (за исключением

первого) несколько отличается от

указанных. Вид остальных уравнений при

отключении аварии остается неизменным,

меняются лишь обобщенные параметры −

значение собственных и взаимных

проводимостей ветви генератора.

(пункт

4) и вновь повторить расчет для нового

интервала. Все формулы, за исключением

формулы изменения угла, остаются

неизменными − меняется лишь индекс

интервала. Уравнение изменения угла в

последующих интервалах (за исключением

первого) несколько отличается от

указанных. Вид остальных уравнений при

отключении аварии остается неизменным,

меняются лишь обобщенные параметры −

значение собственных и взаимных

проводимостей ветви генератора.

Расчеты по выявлению характера переходного процесса очень трудоёмкие, поэтому рассмотренный алгоритм составляется в виде программы для ЭВМ.