- •Типы химических реакций, используемых в фармацевтическом анализе

- •1. Реакции замещения

- •2. Реакции присоединения

- •3. Реакции гидролиза

- •4. Реакции окисления-восстановления

- •5. Реакции конденсации карбонильных соединений

- •6. Реакции диазотирования и азосочетания

- •7. Реакции этерификации (ацилирования)

- •8. Реакции разложения

- •9. Реакции соле- и комплексообразования

- •10. Реакции десульфирования

- •11. Реакции дегалогенирования

7. Реакции этерификации (ацилирования)

Для доказательства подлинности лекарственных средств, содержащих в молекуле спиртовый (фенольный) гидроксил или карбоксильную группу, используют реакцию этерификации (ацетилирования). Этерификация протекает в присутствии дегидратирующих веществ (концентрированная серная кислота). Образовавшиеся в результате этих реакций сложные эфиры, ацильные производные и продукты гидролиза могут иметь характерный запах, стабильную температуру плавления или другие константы, подтверждающие подлинность лекарственного средства. Реакции этерификации, которые сопровождаются образованием этилацетата, имеющего характерный запах, применяют, например, для идентификации производных этилового спирта или уксусной кислоты (калия ацетат).

8. Реакции разложения

К группе реакций разложения можно отнести реакции пиролиза (термическое разложение в сухой пробирке). Пиролиз используют для доказательства подлинности сульфаниламидов, производных бензодиазепина, пиридина и др. лекарственных средств, в результате реакции

Образуются плавы с различной окраской и выделяются газообразные продукты с характерным запахом.

9. Реакции соле- и комплексообразования

Соли органических кислот доказывают по наличию катионов натрия, калия, кальция и др., а также по наличию анионов соответствующих органических кислот (ацетат-, бензоат-, салицилат-, тартрат-, цитрат- и других ионов).

Нерастворимые в воде или окрашенные соли и комплексные соединения образуют с ионами тяжелых металлов органические лекарственные средства, содержащие в молекуле спиртовый и фенольный гидроксил, вторичную аминогруппу, имидную группу, сульфамидную группу и др. В качестве реактивов используют соли железа (III), меди (II), ртути (II), кобальта, свинца, кадмия, серебра, сурьмы и др. Более подробно данные реакции рассмотрены в МУ «Анализ органических лекарственных средств по функциональным группам и общие титриметрические методы анализа».

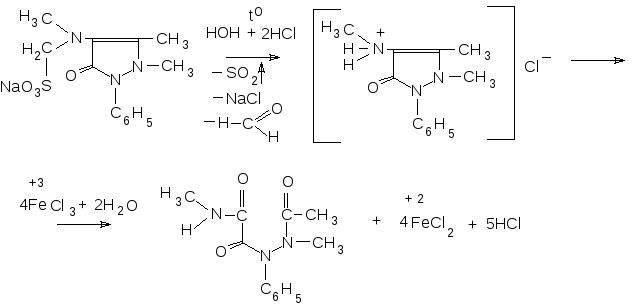

10. Реакции десульфирования

Используют для анализа производных сульфоната натрия (метамизол-натрий, менадиона натрия бисульфит). При нагревании метамизола-натрия в присутствии минеральных кислот происходит разложение с образованием оксида серы (IV) и формальдегида, которые обнаруживают по характерному запаху:

При последующем добавлении железа (III) хлорида происходит окисление 4-метиламиноантипирина – появляется темно-красное окрашивание.

Менадиона

натрия бисульфит в этих условиях образуют

диоксид серы, который доказывают по

запаху или по реакции с калия йодатом:

К реакциям десульфирования относится реакция доказательства ковалентно связанной серы. Например, для обнаружения сульфамидной серы лекарственное средство (стрептоцид и др. сульфаниламиды) подвергают минерализации кипячением с концентрированной азотной кислотой, при этом ковалентно связанная сера переходит в сульфат-ион, который доказывают по реакции с раствором бария хлорида.

HCl

![]()

11. Реакции дегалогенирования

Реакции дегалогенирования используют для анализа фтор-, хлор-, бром- и йодпроизводных органических лекарственных средств.

Поскольку атомы галогена с органической частью молекулы связаны не ионогенно, для их обнаружения вещество необходимо минерализовать, т.е. разрушить связь галогена с углеродом и перевести ковалентно связанный галоген в ионогенное состояние. Выбор метода минерализации определяется прочностью связи углерод–галоген (она падает от фтора к йоду), строением галогенсодержащего лекарственного средства (алифатического, ароматического, гетероциклического ряда) и может осуществляться несколькими способами:

непосредственное взаимодействие с реагентом (йодоформ с раствором серебра нитрата в азотнокислой среде при нагревании);

гидролитическое расщепление водным (левомицетин) или спиртовым (хлорэтил) раствором щелочи (галогенсодержащие лекарственные вещества алифатического ряда);

восстановительная минерализация водородом в момент выделения (Zn + NaOH, Zn + CH3COOH) или металлическим натрием (для фторпроизводных);

сжигание в колбе с кислородом (для всех галогенсодержащих веществ);

прокаливание со смесью для спекания (для всех веществ, кроме фторсодержащих);

проба Бейльштейна;

окислительная минерализация (только для йодсодержащих веществ):

«сухая» (нагревание без реактивов);

«мокрая» (нагревание с концентрированной серной кислотой).