- •Общая теория права и государства

- •Предисловие к третьему изданию

- •Предисловие ко второму изданию

- •Раздел первый. Предмет и метод теории права и государства Тема 1. Предмет теории права и государства

- •Теория права и государства в системе общественных наук

- •1.2. Теория права и государства в системе юридических наук

- •1.3. Определение предмета вузовского курса теории права и государства

- •1.4. Функции теоретической науки о праве и государстве и ее развитие

- •Тема 2. Метод теории права и государства

- •2.1. Значение методологии в познании права и государства. Связь предмета и метода науки

- •2.2. Основные подходы в изучении права и государства

- •2.3. Деидеологизация научного знания

- •2.4. Частные и специальные методы познания права и государства

- •Раздел второй. Энциклопедия права и государства Тема 3. Основные понятия о праве и правовых явлениях

- •3.1. Определение права

- •3.2. Источник (форма) права

- •3.3. Определение закона и подзаконных актов

- •3.4. Законность

- •3.5. Правопорядок

- •3.6. Правоотношение

- •3.7. Юридический факт

- •3.8. Субъективное право и юридическая обязанность

- •3.9. Правосознание

- •3.10. Действие права

- •3.11. Реализация права

- •3.12. Применение права

- •3.13. Правонарушение

- •3.14. Юридическая ответственность

- •3.15. Санкции

- •3.16. Система права

- •Тема 4. Основные понятия о государстве

- •4.1. Определение государства

- •4.2. Механизм государства

- •4.3. Функции государства

- •4.4. Форма государства

- •4.5. Государственная власть

- •4.6. Механизм функционирования государства

- •4.7. Государственный строй

- •Раздел третий. Общество, государство, право Тема 5. Происхождение государства и права

- •5.1. Общая характеристика теорий происхождения государства и права

- •5.2. Характеристика первобытного общества

- •5.3. Восточный (азиатский) путь возникновения государства

- •5.4. Западный путь возникновения государства

- •5.5. Возникновение права

- •5.6. Общие закономерности возникновения государства и права

- •Тема 6. Государство в политической и правовой системе общества

- •6.1. Гражданское общество и политическая организация общества

- •6.2. Государство в правовой надстройке

- •Тема 7.Соотношение права и государства

- •7.1. Методологические подходы к проблеме соотношения права и государства

- •7.2. Воздействие государства на право. Юридическая (правовая) политика государства

- •7.3. Воздействие права на государство. Принцип связанности государства правом (верховенство права)

- •Тема 8. Относительная самостоятельность государства и права

- •8.1. Понятие относительной самостоятельности государства

- •8.2. Относительная самостоятельность государства по отношению к экономике

- •8.3. Относительная самостоятельность государства по отношению к господствующему классу и классовой борьбе

- •8.4. Относительная самостоятельность отдельных органов государства

- •8.5. Относительная самостоятельность права

- •Раздел четвертый.Теория права Тема 9.Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической практики

- •9.1. Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности

- •9.2. Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и стабильности

- •9.3. Социологический подход к праву как средству обеспечения динамизма общественной жизни

- •9.4. Психологическая теория права и возможности ее использования в юридической практике

- •9.5. Теория естественного права (философский подход к праву) как утверждение свободы и справедливости в практике правового государства

- •9.6. Интегративный подход к пониманию права

- •Тема 10. Право в системе нормативного регулирования

- •10.1. Право в системе социальных норм

- •10.2. Сущность права. Признаки права

- •10.3. Принципы права

- •10.4. Ценность права

- •10.5. Действие права. Правовое регулирование

- •10.6. Эффективность действия права и правового регулирования. Среда действия права

- •Тема 11. Функции права

- •11.1. Понятие функций права

- •11.2. Система функций права

- •11.3. Характеристика собственно юридических и социальных функций права

- •Тема 12.Источники права

- •12.1. Правообразование. Объективное и субъективное в праве

- •12.2. Понятие источников (форм) права и их виды

- •12.3. Нормотворчество. Юридическая техника

- •12.4. Действие нормативных правовых актов

- •12.5. Акты судебной власти

- •12.6. Систематизация нормативных правовых актов

- •Тема 13. Нормы права

- •13.1. Понятие нормы права и ее структура

- •13.2. Виды правовых норм

- •13.3. Функции правовых норм

- •Тема 14. Система права

- •14.1. Понятие системы права и ее значение

- •14.2. Традиционный подход к построению системы права (предмет и метод правового регулирования как основания построения системы права)

- •14.3. Публичное и частное право

- •Характеристика отраслей российского права

- •14.4. Система права и система законодательства

- •14.5. Соотношение международного и национального права

- •Тема 15.Правовые отношения

- •15.1. Понятие, признаки и виды правовых отношений

- •15.2. Субъективные права и юридические обязанности как содержание правовых отношений

- •15.3. Субъекты правоотношений

- •15.4. Объекты правоотношений

- •15.5. Юридические факты

- •Тема 16. Правосознание и правовая культура

- •16.1. Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственно организованном обществе

- •16.2. Правовая идеология и правовая психология

- •16.3. Правовая культура

- •16.4. Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики

- •Тема 17. Реализация законодательной воли

- •17.1. Реализация закона, ее формы и методы обеспечения

- •17.2. Применение закона и подзаконных актов

- •17.3. Толкование закона и подзаконных актов

- •Тема 18.Законность и правопорядок

- •18.1. Соотношение законности и правопорядка

- •18.2. Принципы и требования законности

- •18.3. Роль законности и правопорядка в жизни общества

- •18.4. Проблемы укрепления законности и правопорядка

- •Тема 19. Правонарушение и юридическая ответственность

- •19.1. Сущность правонарушения, его социальная природа и состав

- •19.2. Виды правонарушений

- •19.3. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы и виды

- •Тема 20. Пробелы позитивного права: понятие, установление и устранение

- •20.1. Понятие и виды пробелов в позитивном праве

- •20.2. Установление пробелов в позитивном праве

- •20.3. Устранение пробелов

- •Тема 21. Основные правовые системы прошлого и настоящего

- •21.1. Типология правовых систем

- •21.2. Романо-германская правовая семья

- •21.3. Англо-американская правовая семья, или семья «общего права»

- •21.4. Семья социалистического права

- •21.5. Семья религиозно-традиционного права

- •Раздел пятый. Теория государства Тема 22. Государство: новые подходы к сущности, функциям, типологии

- •22.1. Основные теории государства

- •22.2. Сущность государства

- •22.3. Функции государства

- •22.4. Типология государства

- •22.5. Основные типы государства

- •Тема 23.Форма государства

- •23.1. Понятие формы государства

- •23.2. Форма правления

- •23.3. Форма государственного устройства

- •23.4. Политический режим

- •Тема 24.Государственная власть

- •24.1. Механизм государства и государственной власти

- •24.2. Теория разделения властей в государстве

- •24.3. Законодательная власть

- •24.4. Исполнительная власть

- •24.5. Судебная власть

- •24.6. Легитимность государственной власти

- •Тема 25.Функционирование государства

- •25.1. Правовые формы осуществления государственной власти

- •25.2. Организационная деятельность государства

- •25.3. Государственная служба

- •Тема 26.Теория целостности государства

- •26.1. Целостность - признак и ценностное свойство государства

- •26.2. Целостность государства, государственный и национальный суверенитет

- •Тема 27.Теория полицейского государства

- •27.1. Признаки полицейского государства

- •27.2. Формирование полицейского государства

- •Тема 28.Теория правового государства

- •28.1. Признаки правового государства

- •28.2. Формирование правового государства

- •Раздел шестой. Действие права и государства Тема 29. Механизм государственно-правового регулирования

- •29.1. Правомерное поведение как цель государства и результат действия права

- •29.2. Содержание механизма государственно-правового регулирования

- •Тема 30. Государство, право, личность

- •30.1. Закрепление прав и свобод человека в законодательстве

- •30.2. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина

- •Тема 31. Роль государства и права в обеспечении социального мира и согласия

- •31.1. Государственно-правовое регулирование классово-политической борьбы

- •31.2. Правовое регулирование и государственный контроль деятельности общественных формирований

- •31.3. Обеспечение партнерских отношений граждан, их организаций и государства

- •31.4. Правовое регулирование межнациональных отношений

- •Тема 32. Роль государства и права в обеспечении социальной безопасности

- •32.1. Гражданское общество, государство и социальная безопасность

- •32.2. Содержание государственно-правовых мер по обеспечению государственной и общественной безопасности

- •Тема 33. Государство, право и экономика

- •33.1. Модель экономической свободы, либерального регулирования экономики и роль права

- •33.2. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью и правовое регулирование рыночных отношений

- •Тема 34. Государство, право и культура

- •34.1. Регулирующая роль законодательства в сфере культуры

- •34.2. Роль закона в формировании правовой культуры

- •Тема 35. Государство, право и глобальные проблемы человечества

- •35.1. Общая характеристика глобальных проблем современности

- •35.2. Государство, право и экология

- •35.3. Государство, право и народонаселение

- •35.4. Государство и право в решении проблемы международного общения

- •35.5. Эволюция права и государства

- •Содержание

- •Тема 10. Право в системе нормативного регулирования 65

5.4. Западный путь возникновения государства

В отличие от восточного пути, имевшего универсальный характер, западный путь был явлением своего рода уникальным, скорее, исключением из общего правила. Однако надо иметь в виду, что именно западное общество стало «локомотивом истории», именно европейские государства в короткий исторический срок обогнали значительно раньше возникшие восточные и в решающей степени определили весь ход человеческого прогресса.

Ведущим государствообразующим фактором на территории Европы было классовое разделение общества. В свою очередь, это обусловливалось тем, что здесь на стадии протогосударства (чиф-дома), формой которого была «военная демократия», происходило интенсивное формирование частной собственности на землю, а также на другие средства производства: скот, рабов.

В наиболее чистом виде это можно наблюдать на примере Древних Афин, где государство развивалось, частью преобразуя органы родового строя, частью вытесняя их путем внедрения новых органов, заменив их постепенно государственными органами власти. Место «вооруженного народа» занимает вооруженная «публичная власть», уже не совпадающая с обществом, отчужденная от него и готовая выступить против народа.

Уже на раннем этапе разложения общинного строя наблюдается экономическое неравенство: у аристократов (героев, базилевсов, которых Гомер называл «жирными») земельных наделов, рабов, скота, орудий труда больше, чем у рядовых общинников. Наряду с рабством, носившим преимущественно патриархальный характер, когда рабы использовались в качестве домашней прислуги и не были основной производительной силой, появляются наемный труд, батрачество безнадельных общинников. По мере развития частной собственности растет влияние экономически сильной группы, которая стремится ослабить роль народного собрания, базилевса (выступавшего военачальником, верховным жрецом, верховным судьей) и передать власть своим представителям.

Трения между наследственной аристократией и массами, принимавшие порой весьма острые формы, отягощались борьбой за власть другой группы обладателей частной собственности, нажитой морским грабежом и торговлей. В конечном счете наиболее богатые собственники и начали занимать ответственные государственные должности - господство родовой знати было ликвидировано.

Следовательно, для генезиса Афинского государства характерно то, что оно возникало непосредственно и прежде всего из классовых антагонизмов. Постепенно формируемая частная собственность стала базой, фундаментом для утверждения экономического господства имущих классов. В свою очередь, это позволило овладеть институтами публичной власти и использовать их для защиты своих интересов. В литературе Афины нередко называются классической формой возникновения государственности.

В Древней Спарте особенности возникновения государства были обусловлены рядом иных обстоятельств: спартанская община завоевала соседние территории, население которых стало общинными (а не личными) рабами-илотами, численность которых многократно превышала численность спартанцев. Необходимость руководить ими и держать в повиновении потребовала создания новых органов власти, нового аппарата. Вместе с тем стремление не допустить имущественного неравенства (а следовательно, и социальной напряженности) среди «коренных» спартанцев» недопущение в этих целях частной собственности на рабов и на землю, которая, оставаясь в государственной собственности, делилась на равные участки по числу полноправных жителей, постоянная угроза восстания илотов и другие обстоятельства привели к тому, что Спарта стала аристократической республикой с весьма жесткими, даже террористическими методами управления и сохранившимися значительными пережитками первобытно-общинного строя. Жесткость режима, проводившего линию на уравнительность, способствовала как бы консервации существовавших порядков, не давала возникнуть той социальной силе, которая могла бы ускорить ликвидацию остатков родоплеменной организации.

В Риме процесс формирования классов и государства в силу ряда причин тормозился и переходный к государству период растянулся на столетия. В длившейся 200 лет борьбе между двумя группами свободных членов римского родоплеменного общества плебеи вырывали у патрициев одну уступку за другой, В результате этих побед общественная организация Рима стала обладать значительной демократичностью. К примеру, утвердилось равноправие всех свободных граждан, закрепился принцип, согласно которому всякий гражданин был одновременно земледельцем и воином, установилось и весомое социально-политическое значение сельской общины, которая всегда оставалась собственником общинной земли. Все это замедляло развитие имущественного и социального неравенства в среде свободных граждан и формирование частной собственности как важного фактора классообразования.

Положение качественно изменилось лишь к концу II в. до н.э. с началом массового обезземеливания крестьян-общинников. С другой стороны, в результате непрекращающихся завоеваний в городах и сельских местностях скапливается такая масса рабов, что римская семья, которая традиционно выполняла децентрализовано функцию подавления и удержания и повиновения несвободных, оказалась не в состоянии ее осуществлять. (Между II в. до н.э. и II в. н.э. из 60-70 миллионов населения всей Римской империи полноправных свободных граждан насчитывалось не более 2 миллионов человек - около 3%.) В конце концов необходимость умерять столкновения различных социальных групп необъятной империи и удерживать в повиновении подвластные и зависимые эксплуатируемые народы привела во II в. до н.э. к созданию мощной государственной машины.

Итак, в главном и основном процесс государствообразования в Риме был таким же, как и в Афинах. Разложение родоплеменного строя шло тем же путем, что и в Греции. Так же, как и в Греции, экономически сильная группа постепенно захватила власть, формируя выгодные ей органы. Однако в Риме в эти процессы решительно вмешалась третья группа населения - плебеи. Представители пришлых племен, лично свободные, не связанные с римским родом, они обладали торговым и промышленным богатством. Экономическое могущество плебеев возросло. Их длительная борьба против патрициев - родовой римской аристократии, - развернувшаяся в связи с укреплением частной собственности и углублением имущественной дифференциации, наложилась на процесс классообразования в римском обществе, стимулировала разложение родоплеменного строя, явилась своего рода катализатором хода образования государства.

Несколько иным путем шло становление Франкского государства. Германские племена долгое время служили поставщиками рабов для могучего соседа - Рима. Если само положение Греции и Рима способствовало ускоренной ломке патриархального строя, то эти же естественные условия в Германии до определенного момента создавали возможности для некоторого развития производительных сил в рамках родового общества, тогда как рабовладение, в том виде, как оно существовало в Средиземноморье, было экономически даже невыгодно. Разорявшиеся общинники попадали в зависимость от богатых, а не в рабство, что способствовало длительному сохранению коллективной формы хозяйствования. Военные потребности, а также полукочевое земледелие способствовали сохранению коллективной формы общественно-хозяйственной организации, в которой рабам просто не могло быть места. Поэтому там имущественная дифференциация и социальное расслоение привели постепенно к формированию протофеодального общества.

Завоевание франками значительных территорий Римской империи, с одной стороны, со всей очевидностью показало неспособность родоплеменного строя обеспечить господство на них, а это подстегнуло образование государства раннефеодального типа. С другой стороны, это завоевание разрушило рабовладельческие порядки и ускорило переход к феодализму на земле некогда могущественной Римской империи.

Данный пример возникновения феодального государства из первобытно-общинного строя не является чем-то исключительным. Таким путем шло развитие и многих других государств на территории Европы (в Древней Руси, Ирландии и др.) (рис. 1 и 2).

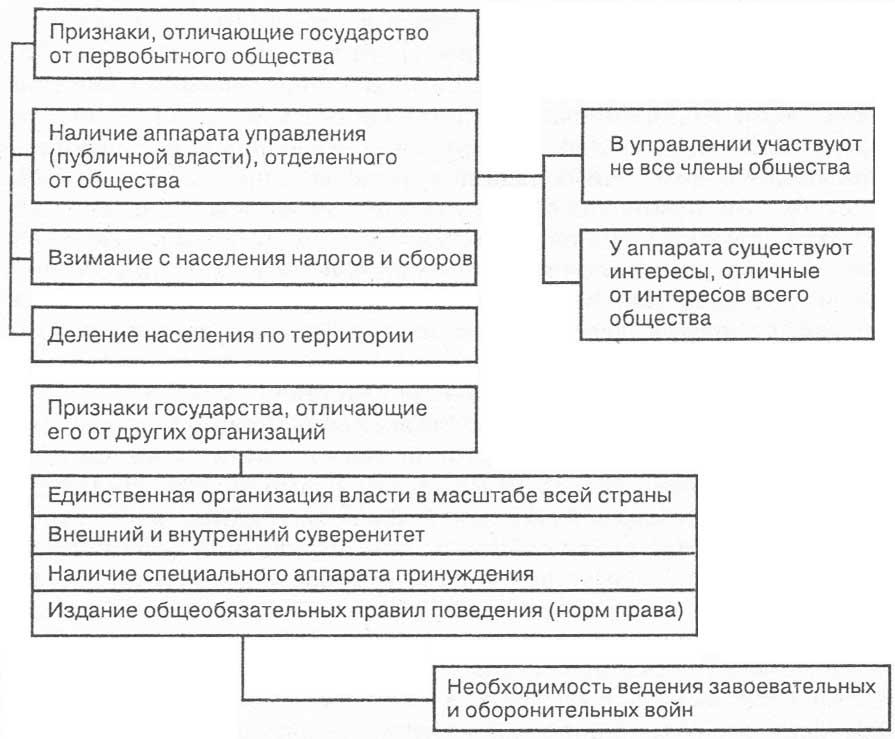

Рис. 1. Признаки государства

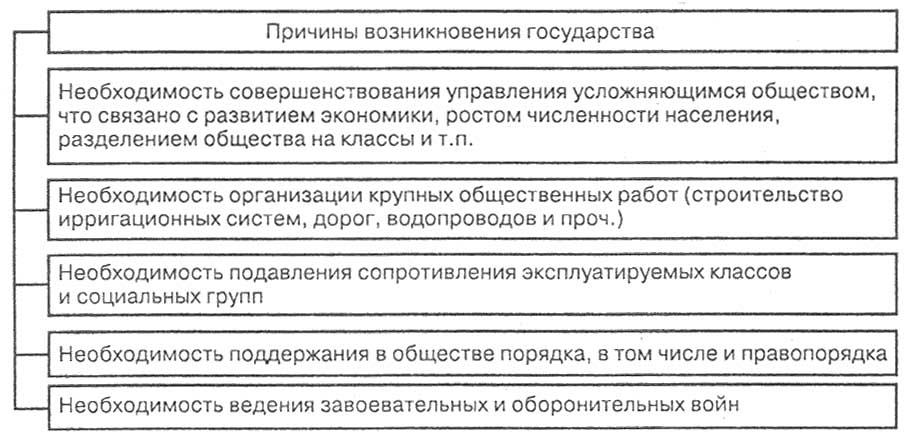

Рис. 2. Причины возникновения государства