- •ГЕОДЕЗИЯ

- •Предисловие

- •ЛЕКЦИЯ № 1

- •ЛЕКЦИЯ № 2

- •2.1. Понятие о фигуре Земли

- •2.2. Метод проекции в геодезии

- •2.4. Определение положения точек земной поверхности

- •ЛЕКЦИЯ № 3

- •3.1. Понятие о зональной системе плоских прямоугольных координат

- •3.2. Ориентирование линий

- •3.3. Прямая и обратная геодезические задачи

- •ЛЕКЦИЯ № 4

- •4.1. Понятие о картах, планах и профилях. Масштабы

- •4.2. Разграфка и номенклатура топографических карт

- •ЛЕКЦИЯ № 5

- •5.1. Условные знаки топографических карт и планов

- •5.2. Изображение рельефа на картах и планах

- •ЛЕКЦИЯ № 6

- •6.1. Перечень задач, решаемых с помощью карт и планов

- •6.2. Примеры решения задач по карте и плану

- •6.3. Цифровые топографические карты

- •ЛЕКЦИЯ № 7

- •ЛЕКЦИЯ № 8

- •8.2. Типы теодолитов

- •ЛЕКЦИЯ № 9

- •9.1. Поверки и юстировки теодолитов

- •9.2. Измерение горизонтальных углов

- •ЛЕКЦИЯ № 10

- •10.1. Измерение вертикальных углов

- •10.2. Погрешности измерения углов и меры по их минимизации

- •10.3. Измерение магнитного азимута

- •ЛЕКЦИЯ № 11

- •11.1. Обзор средств и методов измерения расстояний

- •11.2. Механические приборы для измерения расстояний

- •11.3. Оптические дальномеры

- •ЛЕКЦИЯ № 12

- •12.1. Понятие о государственных геодезических сетях

- •12.3. Съемочное обоснование

- •ЛЕКЦИЯ № 13

- •13.1. Линейно-угловые ходы, их виды

- •13.2. Привязка линейно-угловых ходов

- •13.3. Привязка линейно-углового хода к стенным маркам

- •13.4. Понятие о системе линейно-угловых ходов

- •13.5. Геодезические засечки

- •ЛЕКЦИЯ № 14

- •14.1. Теодолитные ходы

- •14.2. Съемка контуров. Вспомогательный прибор – экер

- •ЛЕКЦИЯ № 15

- •15.1. Геометрические способы определения площади

- •15.2. Аналитический способ определения площади

- •15.3. Определение площади полярным планиметром

- •15.4. Определение площади по плану посредством палетки

- •15.5. Уравнивание площадей

- •ЛЕКЦИЯ № 16

- •16.1. Тригонометрическое нивелирование

- •ЛЕКЦИЯ № 17

- •17.1. Приборы для геометрического нивелирования

- •17.2. Поверки и юстировки оптико-механических нивелиров

- •ЛЕКЦИЯ № 18.

- •18.1. Технология прокладки ходов технического нивелирования

- •ЛЕКЦИЯ № 19

- •19.1. Подготовительные работы для тахеометрической съемки

- •19.2. Тахеометрическая съемка посредством теодолита

- •19.3. Понятие о тахеометрической съемке при помощи электронных тахеометров

- •19.5. Высотные тахеометрические ходы при помощи теодолита

- •ЛЕКЦИЯ № 20

- •20.1 Нивелирование по квадратам

- •20.2. Другие способы нивелирования поверхности

- •20.3. Составление топографического плана

- •ЛЕКЦИЯ № 21.

- •21.1. Основы мензульной съемки

- •21.2. Устройство и поверки мензульного комплекта

- •21.3. Поверки мензульного комплекта

- •21.4. Кипрегель-автомат

- •21.7. Подготовка планшета и мензулы к работе

- •21.8. Производство мензульной съемки

- •ЛЕКЦИЯ № 22.

- •22.1. Понятие о космических съемках

- •22.2. Аэрофотосъемка

- •СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕКЦИЯ № 5

Условные знаки топографических карт и планов. Изображение рельефа на картах и планах. Углы наклона и уклоны местности

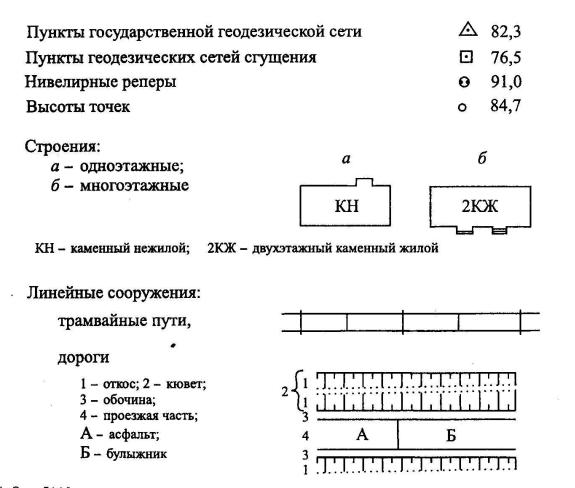

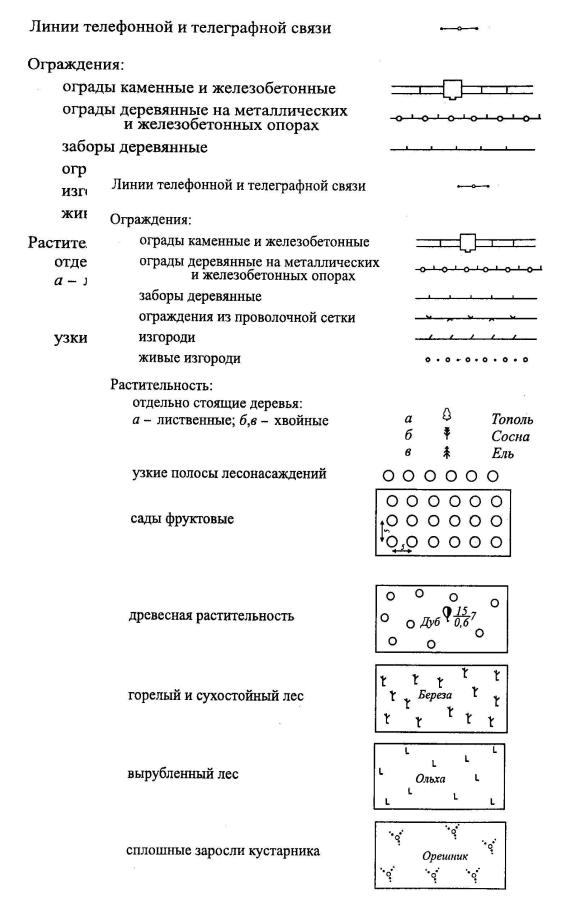

5.1. Условные знаки топографических карт и планов

Условные знаки для топографических карт и планов приведены в таблицах [8]. Такие условные знаки соответствуют их вычерчиванию вручную на составительских оригиналах карт и планов. В настоящее время ведется работа по адаптации условных знаков их компьютерному исполнению.

Основные виды условных топографических знаков. Изображаемые объекты характеризуются формой, размерами, постоянными и переменными свойствами (характеристиками). При этом форма, размеры и постоянные свойства объекта отображаются на карте (плане) условными знаками, а характеристики (переменные свойства, семантика) отображаются пояснительными надписями. Условные знаки классифицируются как площадные, масштабные, внемасштабные, линейные и пояснительные надписи.

Графическая точность (разрешение) карт и планов составляет 0,1 мм, при этом для уверенного распознавания условных знаков требуется, чтобы наиболее мелкие условные фигуры имели размеры не менее 1–2 мм, иногда 0,5 мм.

Площадными (масштабными) условными знаками изображаются объекты, которые на карте (плане) данного масштаба показываются в уменьшенном, подобном виде, а их размеры и площадь можно определить по чертежу. Четкие контуры сооружений изображаются сплошными линиями. Нечеткие контуры земельных угодий (леса, пашни, болота и др.) наносятся пунктиром.

Внемасштабные условные знаки представляют собой преувеличенные изображения компактных объектов, если в масштабе топографического чертежа они принимают размеры, меньшие 1–1,5 мм. Такими объектами в зависимости от масштаба могут быть геодезический пункт, столб, колодец, отдельное здание, крупное сооружение, населенный пункт и т. п. Компактные объекты изображаются внемасштабными знаками в виде кружков, квадратов или треугольников, других фигур размером от 1 до 2–3 мм. Например, ливневой колодец диаметром 1 м на карте масштаба 1 : 5000 (в 1 см 50 м) невозможно показать кружком диаметром 0,2 мм.

Здесь согласно таблицам [8] применяется условный знак № 177 – кружок диаметром 1,5 мм.

Положение на карте внемасштабного условного знака определяется положением на местности главной точки отображаемого объекта:

а) центром симметрии объекта правильной геометрической формы (геодезический пункт, колодец, водонапорная башня, опора линии электропередачи, строение и др.);

б) серединой основания знаков перспективного изображения высоких объектов (в виде как бы наклоненных дымовых труб, памятников и др.);

в) вершиной прямого угла в основании знака отдельного дерева, ветродвигателя и др.;

г) центром нижней фигуры знака, составленного из нескольких фигур (заводское здание с надстройкой и трубой над ними, производственное здание с антенной башней над ним и др.).

Линейными условными знаками изображаются объекты линейного вида (реки, дороги, ограды, контуры зданий и сооружений, границы угодий и др.). Положение на карте оси линейного знака должно отвечать положению на местности геометрической оси линейного объекта. При этом по ширине линейные условные знаки могут быть масштабными и внемасштабными. Например, в масштабе 1 : 10 000 внемасштабным условным знаком (одной линией) изображаются каналы шириной до 5 м, но при ширине свыше 5 м (0,5 мм на бумаге) они изображается масштабным знаком – двумя линиями кромки противоположных откосов. Аналогично на карты более мелкого масштаба (1 : 25 000 и мельче) внемасштабными по ширине условными знаками наносятся различные дороги.

Пояснительные условные знаки представляют собой:

а) собственные названия населенных пунктов, рек, озер; б) сокращенные надписи, характеризующие хозяйственные объекты местности

(материал покрытия дорог, вид производства, сельскохозяйственных угодий и др.), перечень которых приведен в таблицах условных знаков;

в) знаки графические с текстовыми и числовыми характеристиками соответствующих объектов (длина, ширина, грузоподъемность мостов, число колей железной дороги, порода лесонасаждения и средняя высота деревьев, среднее расстояние

между ними на момент создания карты, ширина и глубина рек, направление и скорость течения реки, место брода и его глубина и др.).

В традиционной картографии принято деление всех объектов местности на 8 больших разновидностей по элементам содержания:

1.математическая основа,

2.рельеф,

3.гидрография,

4.населенные пункты,

5.предприятия,

6.дорожная сеть,

7.растительность и грунты,

8.границы и подписи.

Таблицы условных знаков для карт разных масштабов составляются в соответствии с этим делением объектов; они утверждаются государственными органами и издаются в форме обязательных для исполнения документов. В настоящее время разрабатываются условные знаки, адаптированные к применению компьютерных технологий составления карт и планов на бумажных носителях.

Примеры традиционных условных знаков для крупномасштабных планов мас-

штабов 1 : 500, 1 : 1000 и 1 : 2000 приведены на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Примеры условных знаков для крупномасштабных топографических карт и планов