Лапшинский Сборник задач и заданий с ответами, решениями 2011

.pdfПри отсутствии регистрируемого избыточного давления нанотрубка с закрепленными концами, имеющая начальный диаметр D0 и толщину стенки t, располагается параллельно проводящей графитовой плоскости на расстоянии H. При появлении избыточного давления P диаметр нанотрубки уменьшается, ее длина увеличивается, она изгибается, как показано на рис. 1.8 и касается проводящей поверхности, вызывая срабатывание сигнализации. Направление изгиба определяется внешним электростатическим полем (напряжением, приложенным между трубкой и поверхностью), которое будем считать не влияющим на другие свойства объекта.

Требуется оценить порог срабатывания датчика (величину избыточного давления) при следующих параметрах такой НЭМС:

начальный (до срабатывания) диаметр нанотрубки

D0 = 2 нм;

толщина стенок нанотрубки t = 0,3 нм;

начальная длина нанотрубки L0 = 57 нм;

расстояние от нанотрубки до проводящей плоскости

H = 2 нм;

эффективное значение модуля Юнга E = 1 ТПа.

Задача 11. Микроакселерометры. Для измерения

ускорений и угловых скоростей широко применяют микро-

акселерометры и микрогироскопы, которые создаются на основе структур из кремния по технологиям, используемым при производстве интегральных микросхем. Такие устройства относятся к семейству МЭМС. Хотя размеры элементов МЭМС находятся в диапазоне от долей микрометра (мкм) до сотен микрометров, то есть они не могут считаться наноразмерными, тем не менее, по ряду свойств МЭМС оказываются близкими к приборам наноэлектроники.

31

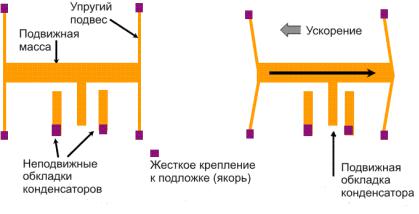

Рис. 1.10. Принцип действия микроакселерометра

Принцип действия одноосевого акселерометра иллюстрируется рис. 1.10. Подвижная инертная платформа подвешена на упругих подвесах и может перемещаться вдоль оси чувствительности. Составной частью подвижной платформы являются штыри устройства считывания. Они являются подвижными обкладками конденсаторов. Другими обкладками этих конденсаторов являются штыри, неподвижно закрепленные на подложке интегральной микросхемы.

При отсутствии ускорения платформа располагается, как показано на рис.1.10 слева, и емкости конденсаторов, образуемых подвижной и двумя неподвижными обкладками, оказываются примерно равными. В случае ускорения наличие инертной массы платформы вызывает ее смещение относительно неподвижных частей системы, и емкости конденсаторов становятся неравными. Выходом такого дифференциально-емкостного преобразователя является электрический сигнал, пропорциональный разности емкостей конденсаторов описанной здесь элементарной ячейки считывания.

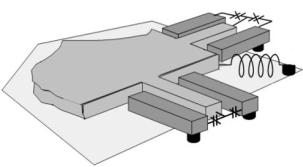

На рис.1.11 показана упрощенная структура 2-осевого акселерометра, имеющего аналогичный описанному принцип

32

действия. Типовые размеры элементов рассматриваемого устройства следующие:

ширина штырей W = 1,0 мкм;

толщина штырей H = 2,0 мкм;

зазор между штырями в отсутствие ускорения Z =

1,25 мкм;

длина перекрытия подвижных и неподвижных штырей L = 73 мкм;

количество ячеек считывания N = 30;

общая масса инертной платформы M = 0,7 мкг; Максимальная абсолютная величина измеряемого уско-

рения для описанного устройства составляет 2g (19,6 м/с2). При максимальном ускорении смещение подвижного штыря относительно неподвижных балок регистрируется как появление разности емкостей конденсаторов, образованных штырями, около 0,25 фФ = 250 аттофарада (250∙10-18 Ф).

Порог чувствительности данного устройства

(минимальная величина обнаруживаемого ускорения) составляет около одной тысячной части g.

Рис. 1.11. Структура элементов считывания 2-осевого акселерометра

Предлагается ответить на следующие вопросы.

33

1.Какова абсолютная величина смещения подвижного штыря при ускорении равном ускорению свободного падения (в нм)? Какова величина относительного смещения по сравнению с величиной зазора (в %).

2.Какова абсолютная величина смещения подвижного штыря при ускорении равном пороговой чувствительности прибора? Сравните полученное значение с величиной межатомных расстояний в твердых телах при комнатной температуре. Оцените величину минимальной разности емкостей, которую обнаруживает прибор. Попробуйте объяснить, как достигаются такие значения разрешающей способности МЭМС.

3.Обычно измеренные данные после преобразования в цифровую форму вводятся в устройство цифровой обработки (компьютер или микроконтроллер). Определите минимальную разрядность цифровых отсчетов ускорения (в битах) при вводе в компьютер, чтобы не произошло уменьшения динамического диапазона (отношение максимальной величины к минимальному значению).

4.Можно ли с помощью акселерометра измерять углы относительно вертикального направления? Дайте обоснованный ответ.

34

Олимпиада 2010 года

ЧАСТЬ А. Физика полупроводников: выбор правильного ответа из нескольких

Большинство достижений в области микро- и наноэлектроники связано с полупроводниковыми материалами, в частности, кремнием. Люди научились управлять важнейшими свойствами полупроводников и использовать эти свойства в своих целях. Например, менять в довольно широких пределах количество и даже тип частиц, которые определяют проводимость полупроводникового материала. И, таким образом, управлять его электрическими свойствами. Поэтому знание свойств полупроводников на макро-, микро- и наноуровне является очень важным. Вы знаете эти свойства? Тогда выбирайте правильный ответ и его отмечайте.

Задание №1. Сколько нанометров в пикокилометре19?

(а) 0,1 нм; (б) 1 нм; (в) 10 нм; (г) 1000 нм.

Задание №2. Как изменяется с ростом температуры сопротивление полупроводника?

(а) возрастает; (б) убывает; (в) не зависит; (г) среди ответов нет правильного.

Задание №3. В настоящее время одним из основных материалов, применяемых при изготовлении интегральных микросхем, является четырехвалентный кремний. Если в кремний в качестве примеси ввести атомы пятивалентного элемента (например, мышьяка), в полупроводнике образуются свободные носители заряда. Какие это частицы?

19 Вопрос кажется смешным, если бы в действительности не был достаточно серьезным. Ведь ясное понимание масштабов различных величин очень помогает лучше понять и физику процессов! В том числе, и в наномире.

35

(а) свободные электроны; (б) свободные ионы кремния;

(б) свободные ионы примеси; (г) свободные «дырки».

«Дырка» – это свободное (из-за отсутствия электрона) место у какого-либо атома, которое может перемещаться благодаря «перемещению» на это место электронов других атомов.

Задание №4. Полупроводник, в котором носителями заряда являются свободные электроны, называется электронным или полупроводником n -типа. Полупроводник, в котором все электроны являются связанными, а электрический ток осуществляется при «перескоке» электрона от одного атома к другому на свободное от электронов место, называется дырочным (поскольку перемещается «место, в котором отсутствует электрон» около атома или «дырка») или полупроводником p -типа.

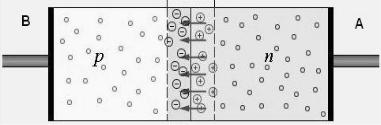

Рис. 1.12. Структура p-n перехода

Пусть имеется контакт полупроводников p - и n -типа (или p n переход, рис.1.12), к которому прикладывают напряжение U A B , где A и B – потенциалы точек А и

В– контакты к полупроводникам n - и p - типа.

Вкаком случае сопротивление этого участка цепи между А и В будет больше?

36

(а) если ϕA >ϕB ; |

(б) если ϕA <ϕB ; |

(в) если ϕA =ϕB ; |

(г) сопротивление не зависит от |

|

знака напряжения. |

Задание №5. Известно, что при контакте полупроводников n - и p -типа (см. предыдущую задачу), благодаря тепловому

движению свободных электронов и дырок полупроводники приобретают избыточный положительный и отрицательный заряд. В области контакта полупроводников возникает электрическое поле.

Как направлен вектор напряженности этого поля?

(а) от полупроводника n -типа к полупроводнику p -типа (б) от полупроводника p -типа к полупроводнику n -типа

(в) параллельно границе контакта полупроводников (г) среди приведенных ответов нет правильного.

ЧАСТЬ Б. Физика наномира: электрические свойства нанообъектов

Задача №6. Емкость металлической наночастицы.

Найдите электрическую емкость сферической металлической наночастицы с радиусом R0 = 1 нм, помещенной в вакуум.

Сколько электронов надо сообщить такой частице, чтобы ее потенциал стал равен φ =1 В? При расчете электрической емкости наночастицы используйте следующие значения:

элементарный заряд – е = 1,6х10-19 Кл, а константа 1/(4ε0π) = 9х109 м/Ф.

Задача №7. Емкость наноконденсатора. Найдите емкость плоского конденсатора с диоксидом кремния (SiO2) в качестве диэлектрика, при толщине диэлектрика d = 1 нм и обкладках, представляющих собой круги радиусом R0 = 10 нм. Диэлектрическую проницаемость SiO2 ε принять равной 2,825.

Какую энергию имеет этот конденсатор, если зарядить его обкладки зарядами +e и −e , где e - заряд электрона.

37

Считать, что заряды распределены по обкладкам равномерно,

краевыми |

эффектами пренебречь. |

0 |

8,85 10 12 |

Ф/м, |

|

|

|

|

|

e 1, 6 10 19 |

Кл. |

|

|

|

Задача №8. Радиус наночастицы. Частица с плотностью

7,8 г/см3, заряженная одним электроном, влетает в электрическое поле с начальной скоростью v0 400 м/с.

После прохождения участка с разностью потенциалов U 1 В ее скорость увеличилась в 3 раза.

Найдите радиус частицы. Ответ выразите в нанометрах, считая, что элементарный заряд – e 1, 6 10 19 Кл.

ЧАСТЬ В. Современная нанотехника, наноустройства и наносистемы

Некоторые специалисты считают, что недалек тот день, когда кремниевая наноэлектроника «умрет», а на смену ей придет наноэлектроника углеродная. В качестве элементов наноэлектронных схем в углеродной наноэлектронике будут использовать, например, нанотрубки, фуллерены, графеновые и графановые транзисторы, квантовые ямы и т.д. Поэтому исследователи наномира во многих научноисследовательских центрах усиленно изучают свойства и характеристики таких элементов. Предлагаемые задачи основаны на таких исследованиях.

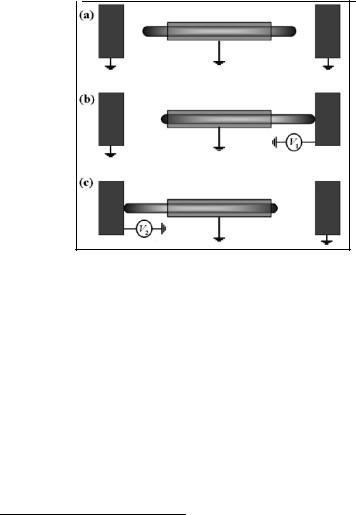

Задача №9. Запоминающее устройство (ЗУ) на основе телескопических нанотрубок. Созданы элементы памяти

(ЭП), состоящие из вложенных одна в другую (телескопических) нанотрубок. Одна из них может скользить внутри другой с чрезвычайно малым трением. На основе таких элементов можно сделать ячейки памяти, имеющие три устойчивых состояния (рис.1.13). Два их них соответствуют крайним положениям внутренней трубки, в которые она

38

перемещается при приложении необходимых потенциалов к внешним электродам. Третье состояние (рис.1.13,а) с симметричным расположением трубок обеспечивается слабыми силами межмолекулярного взаимодействия.

Рис. 1.13. Принцип действия ЭП20 на основе телескопических нанотрубок.

Возможные устойчивые состояния – (а), (b) и (c)

На базе таких ЭП, позволяющих хранить больше одного бита информации, можно создать нанопамять. Элемент, объединяющий несколько ячеек, может хранить несколько бит данных.

Предположим, что надо разработать видео ЗУ для записи одного кадра черно-белого изображения. Формат кадров: 640 пикселей по горизонтали и 480 пикселей по вертикали. Яркость каждой точки изображения находится в диапазоне от 0 (черный) до 80 единиц (белый) с шагом в 1 единицу (градацию) яркости.

20 Jeong Won Kang, Qing Jiang. Electrostatically telescoping nanotube nonvolatile memory device. Nanotechnology, 2007, 18

39

Насколько больше элементов памяти потребовалось бы включить в состав ЗУ, если бы вместо описанных ЭП с тремя состояниями были бы использованы обычные ЭП современных интегральных микросхем ЗУ, которые могут хранить один бит информации?

Примечание: каждому пикселю изображения соответству элемент ЗУ, который включает одну или несколько ячеек, содержащих данные об его яркости.

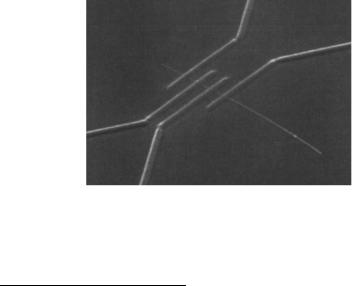

Задача №10. Измерение удельного сопротивления нанотрубок. В 1996 году было измерено удельное электрическое сопротивление нанотрубок21. Микрофотография структуры, созданной для проведения эксперимента, приведена на рис. 1.14. На фото видна нанотрубка и четыре полоски из вольфрама, обеспечивающие контакт к ней и к измерительной цепи. Контактное сопротивление точно неизвестно. Приблизительно оно составляет около 5 кОм.

Рис. 1.14. Нанотрубка с 4-мя вольфрамовыми контактами

Обычный измеритель сопротивлений (омметр) подключается к элементу или участку цепи, сопротивление

21 T.W. Ebbesen el al. Electrical conductivity of individual carbon nanotubes. // Nature. V. 382. 1996, P. 54 – 56.

40