- •Часть 1. Элементы электрических цепей

- •Содержание

- •1. Предисловие

- •2. Правила по технике безопасности при проведении лабораторно-практических работ.

- •2.3. Требования безопасности во время работы.

- •2.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- •2.5. Требования безопасности по окончании работы.

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №2

- •5. Литература

- •I Jena p.

2.5. Требования безопасности по окончании работы.

2.5.1. После окончания работы все записи должны быть воспроизведены в протоколах у каждого члена бригады.

8

2.5.2 Результаты измерений должны быть проверены немедленно после опыта. Для этого, не разбирая схемы, каждый член бригады должен в своем протоколе произвести необходимые вычисления и построить графики и векторные диаграммы в масштабе, расположение точек на кривых может указать на ошибки измерений. Точки, выпадающие из плавной кривой, должны быть проверены еще раз.

К составлению заключения по работе следует относиться с особым вниманием. Должен быть сделан анализ полученных результатов и выводов по ним, проведено сопоставление полученных с известными из теории положений. Имеющиеся несоответствия должны быть обнаружены и объяснены. В тех случаях, когда работа содержит несколько вопросов, заключение по каждому из них делается до завершения эксперимента в целом.

В протоколе выполнения лабораторной работы, содержащей полученные экспериментальные данные, а также основные вычисления, графики, векторные диаграммы и выводы по работе предъявляются После чего студент приступает к оформлению отчета. Схема разбирается, провода и руководство по лабораторной работе сдаются в конце занятия.

Отчет пишется по установленной форме. В отчете должны быть указаны факультет, группа, курс, фамилия и инициалы студента, наименование и номер лабораторной работы. Отчет должен содержать план работы, таблицы, вычисления и измерения, графики, векторную диаграмму, электрические схемы опытов, а также основные расчетные формулы.

2.5.6. В отчете должны быть записаны также технические характеристики машин, вспомогательной аппаратуры и устройств.

2.5.7. Оформленный отчет защищается на протяжении 4-го часа занятий. В исключительных случаях разрешается заканчивать оформление отчета к следующему занятию. Защита отчета в этом случае производится на третьем часе занятия. Отчет считается принятым, если студент имеет ясные представления о цели работы, порядке ее выполнения и результатах при надлежащем оформлении отчета.

9

3. ОПИСАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА

(УЛС)

Стенд электрический универсальный предназначен для постановки экспериментов и лабораторных работ в области электротехники и электроники.

|

АМПЕРМЕТРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |

ВОЛЬТМЕТРЫ |

АМПЕРМЕТРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||

|

СМЕННАЯ ПЛАТА №1 |

СМЕННАЯ ПЛАТА №2 |

СМЕННАЯ ПЛАТА №3 | ||||

|

ПЛАТА СЕТЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |

источник ОДНОФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ |

ИСТОЧНИК ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ |

ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 12В |

ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ SB | ||

Рисунок П.1 Универсальный лабораторный стенд

УЛС (рис. П.1) включает в себя три основных части (блока):

блок питания и защиты (1);

блок измерительных приборов (2);

блок сменных плат (3).

Кроме того, для выполнения ряда лабораторных работ используется оборудование, которое конструктивно не входит в состав УЛС:

осциллограф;

ваттметр.

В состав блока питания входят:

Рисунок П.2. Источник однофазного

переменного (синусоидального)

напряжения

1. Источник однофазного переменного (синусоидального) напряжения, (рис П.2).

Источник регулируемый. Регулирование дискретное

Переключателем устанавливаются действующие значения напряжения: 0; 6; 12; 18 и 24В синусоидального напряжения (частота f = 50Гц). Отключение источника осуществляется выключателем. Указанные величины действующего значения напряжения ориентировочные. В процессе выполнения лабораторных работ уточняются величины напряжений, отвечающие каждому положению переключателя источника.

Предусмотрена автоматическая защита при увеличении тока источника свыше 1А. О срабатывании защиты сигнализирует пульсирующее световое табло «Защита», В случае срабатывания защиты необходимо:

а) выключателем отключить источник от сети;

б) перевести переключатель источника в положение «0»;

в) устранить причину недопустимого увеличения тока;

г) повторно включить источник и перевести переключатель в нужное положение.

2. Источник трехфазного напряжения (рис. П.З).

Рисунок П.З. Источник трехфазного напряжения

Источник регулируемый. Регулирование дискретное.

Переключателем

устанавливаются

следующие

уровни

трехфазных

напряжений

источника:

0; 6; 12; 18 и

24В.

Выведена

нейтральная

точка источника

(обозначена

«0»),

что

позволяет

использовать

в

лабораторной

работе

«Трехфазные

цепи»,

также

и

фазные

напряжения

источника.

Действующее

значение

линейного

напряжения

источника

(Uл)

для каждого

положения

переключателя

связано

с

действующим

значением

фазного

напряжения

(Uф)

соотношением:

![]()

Уточнение значений линейных и фазных напряжений источника осуществляется в процессе выполнения лабораторных работ.

Предусмотрена автоматическая защита источника при увеличении линейного тока свыше 1А. Повторное включение источника после срабатывания защиты осуществляется в той же последовательности, что и повторное включение источника однофазного напряжения.

10

11

3. Источник постоянного напряжения 12 В (рис П.4).

В состав блока приборов входят:

1. Четыре амперметра переменного тока (рис. П.6). Каждый амперметр снабжен переключателем, с помощью которого изменяются пределы измерения амперметра: 0,1; 0,2; 0,5 и 1 А.

2. Два вольтметра (рис. П.7).

Вольтметр переменного напряжения с переключением предела измерения: 5; 10; 20 и 50В. Вольтметр постоянного напряжения с переключением предела измерения: 2; 5; 10 и 20В.

3. Два амперметра постоянного тока (рис. П.8).

Первый амперметр имеет переключение предела измерения: 0,1; 0,2; 0,5 и 1А. Второй амперметр (миллиамперметр) имеет переключение предела измерения: 5; 10; 20 и 50мА.

Рисунок

П.6.

Амперметры

переменного

тока

4. Источник постоянного напряжения 5 В (рис П.5).

Рисунок П.5 Источник постоянного напряжения 5 В

Источник регулируемый. Диапазон регулирования 0-5 В. В остальном этот источник аналогичен источнику 12В, описанному выше.

Рисунок П.7. Вольтметры

Рисунок П.8. Амперметры постоянного тока

Блок сменных плат.

Сменные платы №1 и №2 используются при проведении лабораторных работ по разделу «Линейные электрические цепи переменного тока» (рис. П.9 - П.10):

Вольт-амперные характеристики и параметры резистора, катушки индуктивности и конденсатора.

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.

Электрические цепи с резистором, катушкой индуктивности и конденсатором.

Однофазные цепи переменного тока.

Резонансы напряжений и токов.

Трехфазные цепи.

Переходные процессы в цепях постоянного тока.

12

13

Рисунок П.9. Сменная плата №1

Рисунок П.10. Сменная плата №2

Сменная плата №3 обеспечивает выполнение первого цикла лабораторных работ по разделу «Основы электроники»:

Полупроводниковый диод.

Стабилитрон.

Тиристор.

Неуправляемый выпрямитель однофазного тока.

Управляемый выпрямитель однофазного тока.

Сменная плата №1 (рис. П.9) содержит:

1. Три одинаковых резистора. Каждый резистор имеет переключатель, с помощью которого осуществляется дискретное изменение сопротивления R резистора. Переключатель имеет три положения, которым отвечают фиксированные значения сопротивления: R1, R2KR3.

2. Три одинаковых конденсатора. С помощью переключателей емкость С каждого конденсатора может принимать три фиксированных значения: С1, С2 и СЗ.

Сменная плата №3 (рис П.11) включает в себя 1 Группу полупроводниковых диодов.

Группу стабилитронов.

Группу тиристоров.

Генератор управляемых импульсов (ГУИ). ГУИ используется для управления моментом (углом) включения тиристоров. Обеспечивается плавная регулировка угла

тиристоров в диапазоне 0 - π рад.

![]()

Рисунок П.11. Сменная плата №3

5 . Трансформатор

. Трансформатор

Сменная плата №2 (рис. П. 10) содержит:

1. Три

одинаковые

катушки

индуктивности.

С

помощью

переключателей

параметры

каждой

катушки

(индуктивность

L

и

сопротивление

RK)

могут

принимать

три

пары

фиксированных

значений:

![]() и

и

![]() ,

L2

и

,

L2

и

![]() ,

,

![]() и

и

![]()

Дополнительный резистор с небольшим сопротивлением. Этот резистор используется для получения сигналов по току.

Коммутатор - контакт, периодически находящийся в замкнутом и разомкнутом состоянии. Частота работы коммутатора 50 Гц. Коммутатор используется в лабораторной работе «Переходные процессы».

14

15

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Вольт-амперные характеристики и параметры резистора, катушки индуктивности и конденсатора.

Цель работы: Изучение трех основных элементов электрических цепей - резистора, катушки индуктивности и конденсатора; приобретение навыков снятия вольт-амперных характеристик и определения параметров элементов электрических цепей переменного тока.

Снятие вольт-амперных характеристик. В данной лабораторной работе резистор, катушка индуктивности (без ферромагнитного сердечника) и конденсатор исследуются только при синусоидальных

напряжениях и токах. В этих условиях вольтамперная характеристика

элемента электрической цепи есть зависимость между действующим значением напряжения, подаваемого на элемент, и действующим значением тока, потребляемого этим элементом.

U = U(I) или I = I(U).

Вольт-амперные характеристики снимаются по схеме, показанной на рис. 1.1. Схема собирается на универсальном лабораторном стенде, краткое описание которого дано в приложении.

Исследуемый элемент (либо резистор, либо катушка индуктивности, либо конденсатор), представленный на рисунке 1.1 комплексным сопротивлением Z, подключается к клеммам 1 и 2. При сборке схемы в качестве точек 1 и 2 удобно использовать группы свободных контактов, имеющихся на стенде.

Рисунок 1.1. Схема Действующие значения напряжения U и тока

измерительного

стенда

I,

по

которым

строится

вольтамперная

характеристика,

измеряются

соответственно

вольтметром

V

и амперметром

А.

На

вход

схемы

от

дискретно

регулируемого

источника

подается

синусоидальное

входное

напряжение

![]() .

Диапазон

регулирования

действующего

значения

входного

напряжения

указан

на источнике.

.

Диапазон

регулирования

действующего

значения

входного

напряжения

указан

на источнике.

По мере изменения действующего значения входного напряжения фиксируются соответствующие пары величин U и I, по которым строится вольт-амперная характеристика.

В процессе проведения этого и последующих опытов, помимо всех обычных требований по технике безопасности, следует.

1. перед каждым переключением в схеме необходимо переводить переключатель источника в положение «0»,

2. постепенно увеличивать входное напряжение, контролируя показания всех измерительных приборов (во избежание их зашкаливания).

На сменной плате №1 стенда имеются три резистора (рис П9). В лабораторной работе исследуется только один резистор при трех положениях переключателя, изменяющего величину сопротивления R резистора Таким образом, снимаются три вольт-амперные характеристики, отвечающие трем значениям сопротивления R1 R2 и R3. Результаты измерений заносятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1.

Вольт-амперные характеристики резистора

|

Номер измерения |

Положение переключателя |

Измерено |

Вычислено | |

|

U,B |

I, A |

Z, Ом | ||

|

|

|

|

|

|

В лабораторной работе исследуется только одна из трех катушек индуктивности, имеющихся на стенде. Снимаются три вольт-амперные характеристики, отвечающие трем положениям переключателя этой катушки. Результаты измерений заносятся в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 Вольт-амперные характеристики катушки индуктивности

|

Номер измерения |

Положение переключателя |

Измерено |

Вычислено | |||

|

U,B |

I, А |

P, Вт |

Z, Ом |

RK, Ом | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

Аналогичным образом снимаются три вольт-амперные характеристики одного из конденсаторов, отвечающие трем положениям его переключателя Результаты измерений заносятся в таблицу 1.3.

Таблица 1.3.

Вольт-амперные характеристики конденсатора

|

Номер |

Положение переключателя |

Измерено |

Вычислено | |

|

измерения |

U,B |

I, А |

Z, Ом | |

|

|

|

|

|

|

По результатам таблиц 1.1 -1.3 строятся вольт-амперные характеристики резистора, катушки индуктивности и конденсатора (по три характеристики для каждого элемента).

Определение параметров исследуемых элементов. Основными электрическими параметрами исследуемых элементов являются:

а) для резистора - сопротивление R;

б) для катушки индуктивности - индуктивность L и сопротивление Rk;

17

в)

для

конденсатора

- емкость

С.

На

рисунке

1.2 показаны

схемы

замещения

этих

элементов,

включающие

указанные

электрические

параметры.

![]()

Рисунок 1.2. Принятые в лабораторной работе схемы замещения: а - резистор; б - катушка индуктивности; в - конденсатор.

Электрические параметры электротехнических устройств определяются их конструктивными и физическими параметрами. Например, сопротивление резистора зависит от величины удельного сопротивления р, длины l и площади поперечного сечения S проводника, из которого изготовлен резистор;

Этой зависимостью можно воспользоваться и для определения сопротивления RK катушки индуктивности.

Индуктивность L тороидальной катушки (а также длинной цилиндрической катушки) связана с ее физическими и конструктивными параметрами выражением

(1.1)

(1.1)

где ца - абсолютная магнитная проницаемость среды, в которой располагается магнитное поле катушки; со - число витков катушки; S -площадь поперечного сечения поля в катушке; l - длина средней силовой магнитной линии в катушке.

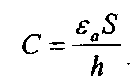

Емкость С плоского конденсатора определяется абсолютной диэлектрической проницаемостью εа среды между обкладками конденсатора, площадью S обкладок и расстоянием h между обкладками:

Аналогичные формулы получены и для других конструктивных исполнений рассматриваемых элементов Однако воспользоваться этими формулами для практического определения искомых электрических параметров в большинстве случаев не удается. Экспериментальное определение многих величин, входящих в эти формулы, представляет собой достаточно трудную задачу, так как связано с необходимостью «заглянуть» внутрь элементов, что, как правило, приводит к их разрушению.

Широкое применение получил косвенный метод определения электрических параметров элементов электрических цепей. Метод основан на применении закона Ома в символической форме:

![]() (1.2)

(1.2)

где У и I - комплексы синусоидальных напряжений и тока исследуемого элемента; Z - комплексное сопротивление этого элемента, которое в общем случае (для любого элемента) имеет вид

![]() (1.3)

(1.3)

где г - активное; х - реактивное сопротивление

Из (1.2) следует взаимосвязь между действующими значениями напряжения U и тока I:

![]() (1.3) где

Z

- полное

сопротивление,

записываемое

в

виде

(1.3) где

Z

- полное

сопротивление,

записываемое

в

виде

![]() (1.4)

(1.4)

Согласно принятым схемам замещения исследуемых элементов (см. рис. 1.2)

а) для резистора

![]()

где

![]()

поэтому из выражения (1.4) находим

![]() (1.5)

(1.5)

I8

б) для катушки индуктивности

![]()

Где

![]() (1.6)

(1.6)

![]() (1.7)

(1.7)

и из выражения (1.4) получаем

![]() (1.8)

(1.8)

в) для конденсатора

![]()

где

![]() (1.9)

(1.9)

и согласно (1.4) имеем

![]() (1.10)

(1.10)

Выражения (1.3) - (1.10) связывают величины действующих значении напряжения и и тока I, измеряемые на исследуемых элементах, с искомыми электрическими параметрами этих элементов В этом и состоит сущность используемого в данной лабораторной работе метода экспериментального определения параметров резистора катушки индуктивности и конденсатора, для которого достаточно измерений, сделанных в процессе снятия вольт-амперных характеристик.

Подстановка величин U и I из таблицы 1.1 в формулу (1 3) позволяет вычислить полное сопротивление Z резистора (для каждого положения переключателя).

Так как при каждом положении переключателя было сделано несколько замеров величин U и I, то будет определено несколько значений величины Z (заносятся в таблицу 1.1), которые из-за погрешностей эксперимента могут незначительно отличаться друг от

друга Эти значения величины Z усредняются и согласно равенству (1.5) дают искомые значения сопротивления R резистора, отвечающие соответствующим положениям переключателя.

Итоговые (после усреднения) значения Z и R заносятся в таблицу 1.4.

Аналогично определяется емкость конденсатора. Согласно формуле (1.3) по данным таблицы 1.3 находятся величины Z; они усредняются в соответствии с равенством (1.10) дают емкостное сопротивление хс конденсатора. Далее из выражения (1.9) вычисляется емкость С:

![]()

(при частоте входного напряжения f = 50 Гц угловая частота

![]() =

314 рад/с).

=

314 рад/с).

Таблица 1.4

|

|

Параметры исследуемых элементов |

| |||||

|

Элемент |

Положение переключателя |

Параметры |

| ||||

|

Z, Ом |

R, Ом | ||||||

|

Резистор |

1 |

|

| ||||

|

2 |

|

| |||||

|

3 |

|

| |||||

|

Катушка индуктивности |

|

Z, Ом |

RK, Ом |

|

L, Гц | ||

|

1 |

|

|

|

| |||

|

2 |

|

|

|

| |||

|

3 |

|

|

|

| |||

|

Конденсатор |

|

Z, Ом |

Хс, ОМ |

С, мкф | |||

|

1 |

|

| |||||

|

2 |

|

_, | |||||

|

3 |

i |

| |||||

Расчет величин Z, Хс и С повторяется для трех положений переключателя. Результаты расчета заносятся в соответствующие графы таблицы 1.4.

В отличие от резистора и конденсатора катушка индуктивности характеризуется двумя параметрами - индуктивностью L и сопротивлением RK. Поэтому определение параметров катушки оказывается более сложным.

На основании формулы (1.3) вычисляются значения полного сопротивления Z катушки (исходные данные берутся из таблицы 1.2). Полученные значения усредняются (отдельно для каждого положения переключателя).

21

Для определения сопротивления RK катушки используется взаимосвязь активной мощности Р с активным сопротивлением элемента и действующим значением тока I, протекающего по элементу.

![]()

Отсюда, учитывая, что в данном случае '" = ЛА , находим

![]()

Таким образом, измерив величины Р и I, можно найти искомое сопротивление RK (именно с этой целью в схему на рисунке 1.1 введен ваттметр W, а в таблице 1.2 предусмотрена графа «Р».

Полученные по данным таблицы 1.2 значения RK усредняются. Далее на основании формулы (1.8) определяется индуктивное сопротивление xL катушки

![]()

и затем согласно выражению (1.7) находится искомая индуктивность L

![]()

Результаты расчета величин Z, RK, XL и L, вычисленные для трех положений переключателя, заносятся в соответствующие графы таблицы 1.4.

В результате проведения всех расчетов полностью заполняется таблица 1.4. Найденные числовые значения параметров исследуемых элементов будут неоднократно использоваться при выполнении следующих лабораторных работ.