- •Оглавление

- •Глава вторая структура социологического знания

- •1. Общая социологическая теория. Уровни социологического познания.

- •Общая социологическая теория и материалистическое понимание истории.

- •Исторический материализм и теория научного коммунизма.

- •Основные структурные элементы общества и их взаимодействие.

- •Общественные отношения и социальная деятельность людей.

- •2. Теоретический и эмпирический уровни социологического познания. Теоретическая и прикладная социология Эмпирические социологические исследования

- •Теоретические социологические исследования.

- •Теоретическая и прикладная социология.

- •3. Специальные социологические теории и эмпирические исследования Понятие конкретной социальной, ситуации.

- •Основные функции специальных социологических теорий.

- •Компоненты специальных социологических теорий.

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава третья

- •Социалистический образ жизни как объект социологического анализа.

- •Социальное значение научно-технической революции

- •Социология труда

- •Социологические исследования трудовых коллективов.

- •Функции трудового коллектива.

- •Структура трудового коллектива.

- •Виды трудовых коллективов.

- •Социология быта Понятие внепроизводственной деятельности.

- •Классификация занятий.

- •Показатели условий жизненной обстановки.

- •Методические схемы изучения быта.

- •Социологическое исследование бюджетов времени

- •2. Социальная структура и социальные отношения Понятие социальной структуры

- •Социально-классовая структура. Социальные группы и социальные слои

- •Общественное разделение труда и социально-профессиональная структура общества

- •Социально-этническая структура общества. Этносоциология

- •Социально-демографическая структура общества

- •Возрастная структура общества Социальные проблемы молодежи

- •Геронтосоциология.

- •3. Социально-территориальные, общности Понятие территориальных общностей

- •Расселение людей. Социология города и деревни

- •Социальные проблемы миграции населения

- •4. Социально-политическая организация общества и социальные институты Социально-политическая организация

- •Понятие социального института.

- •Социология права.

- •Социология политики.

- •Социология образования

- •Социология науки

- •Социология брака и семьи

- •5. Духовная жизнь общества. Средства массовой информации и пропаганды Социальные проблемы идеологической деятельности

- •Социология средств массовой информации Социальная роль средств массовой информации.

- •Эффективность средств массовой информации

- •Общественное мнение

- •Структура и функции общественного мнения.

- •Характеристики общественного мнения.

- •6. Социальное планирование. Социальные показатели Экономическое и социальное планирование

- •Показатели социального планирования

- •Социальная деятельность и социальные показатели

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава четвертая Организация и проведение эмпирического социологического исследования

- •1. Постановка проблемы. Цели и задачи Место и роль программы в социологическом исследовании

- •Проблемная социальная ситуация и научная проблема.

- •Научная и практическая проблемы.

- •Цели и задачи социологического исследования.

- •2. Определение объекта и предмета исследования Объект исследования и единица наблюдения.

- •Системный анализ объекта социологического исследования.

- •Метод восхождения от абстрактного к конкретному.

- •3. Интерпретация и операционализация понятий Теоретическая и эмпирическая, интерпретация понятий.

- •Граница операциональных определений.

- •I. Управление развитием общества.

- •IV. Уровень поселений и трудовых коллективов.

- •V. Уровень первичной социальной группы.

- •VI. Уровень личности.

- •VII. Уровень развития социальной группы.

- •5. Организационно-методический план исследования Стратегический план исследования.

- •6. Рабочий план исследования и подготовка исполнителей

- •Литература для дополнительного чтения

- •Статистические методы в социологическом исследовании. Измерение социальных характеристик.

- •Глава пятая Методы статистики в социологическом исследовании.

- •1. Понятие измерения в социологии. Уровни измерения Определение измерения.

- •Неоднозначность шкальных значений. Допустимые преобразования и типы шкал.

- •Адекватность математических методов.

- •2. Группировка материала статистических наблюдений

- •Ряды распределения.

- •Статистические таблицы.

- •3. Графическая интерпретация эмпирических зависимостей

- •Гистограмма.

- •Полигон распределения.

- •Кумулята.

- •Вид (форма) кривых распределений.

- •Теоретическое распределение.

- •4. Средние величины и характеристики рассеяния значений признака

- •Среднее значение признака.

- •Показатели колеблемости (вариации) значений признаков.

- •5. Нормальное распределение. Статистические гипотезы

- •Статистические гипотезы.

- •6. Статистические взаимосвязи и их анализ

- •Коэффициенты взаимозависимости для порядкового уровня измерения.

- •Коэффициенты взаимозависимости для номинального уровня измерения.

- •7. Новые подходы к анализу данных, измеренных по порядковым и номинальным шкалам

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава шестая Выборочный метод в социологическом исследовании

- •1. Основные понятия выборочного метода

- •Единица отбора и единица наблюдения.

- •2. Простой случайный отбор

- •Процедура простого случайного отбора.

- •Расчет характеристик простой случайной выборки.

- •3. Систематическая и серийная выборки. Систематический отбор.

- •Серийная (гнездовая) выборка.

- •4. Стратифицированный отбор Понятие стратифицированной выборки.

- •Организация стратифицированной выборки.

- •Расчет характеристик стратифицированной выборки.

- •5. Многоступенчатые и комбинированные способы, формирования выборочной совокупности

- •Многофазовый отбор.

- •Комбинированные выборки.

- •6. Неслучайные методы отбора и другие подходы к построению выборки

- •Другие сложности и, проблемы построения выборки.

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава седьмая Измерение в социологическом исследовании.

- •1. Виды шкал

- •2. Некоторые методы измерения

- •Построение шкал методом экспертных оценок.

- •Метод суммарных оценок.

- •Шкалограммный анализ.

- •Семантический дифференциал.

- •3. Надежность измерения социальных характеристик

- •Устойчивость измерения.

- •Обоснованность измерения.

- •Литература для дополнительного чтения

- •Раздел третий

- •Методы сбора данных в социологическом исследовании.

- •Глава восьмая

- •Анализ документов и существующих данных

- •1. Понятие документа. Классификация документов. Понятие документа.

- •Архивы эмпирических данных в машиночитаемой форме.

- •Иконографические документы.

- •Фонетические документы.

- •Другие способы классификации документов.

- •2. Методы анализа документов

- •Традиционный анализ.

- •Формализованный анализ.

- •3. Выборка документов и проблемы качества документальной информации

- •Необходимость критического отношения к документам.

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава девятая Наблюдение

- •1. Понятие наблюдения

- •Особенности наблюдения в социологии.

- •Планирование наблюдения.

- •2. Программа наблюдения

- •Рамки соотнесения.

- •Определение ситуации и условий деятельности наблюдаемого объекта.

- •Цели, задачи я структура деятельности изучаемой группы.

- •Определение предмета наблюдения.

- •Выбор признаков и единиц наблюдения.

- •Определение понятий и разработка категорий.

- •3. Виды наблюдения

- •Определение вида наблюдения.

- •4. Фиксация результатов. Подготовка наблюдателя Фиксация результатов.

- •Требования к наблюдателю.

- •Подготовка наблюдателей. Разработка инструкции.

- •Преимущества и недостатки метода наблюдения.

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава десятая Опрос как метод сбора социологических данных

- •1. Понятие опроса

- •Понятие опроса.

- •2. Критерий качества данных опроса.

- •3. Основные фазы опроса

- •4. Типы и виды вопросов

- •Содержание вопросов.

- •Формулировка вопросов.

- •Последовательность вопросов.

- •Расслоение совокупности опрашиваемых.

- •5. Разновидности опроса

- •6. Эмпирическое обоснование методики опроса

- •Эмпирическая проверка вопросника.

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава одиннадцатая Социометрические методы изучения структуры межличностных отношений.

- •1. Социометрический опрос

- •Процедура социометрического опроса.

- •Социометрическая карточка.

- •2. Обработка и анализ результатов социометрического опроса.

- •Виды социограмм.

- •2. Социометрические индексы

- •Литература для дополнительного чтения

- •Глава двенадцатая Эксперимент в социологическом исследовании.

- •1. Понятие, эксперимента

- •2. Экспериментальные переменные

- •Выбор зависимых и независимых переменных.

- •Условия проведения эксперимента.

- •Измерение переменных.

- •Контроль переменных.

- •Воспроизводимость эксперимента.

- •Основные требования к проведению эксперимента.

- •3. Виды экспериментов

- •Параллельный и последовательный эксперименты.

- •4. Обработка экспериментального материала

- •Репрезентативность экспериментальных данных.

- •Ошибки эксперимента.

- •Литература для дополнительного чтения

- •Обобщение результатов исследования Глава тринадцатая Анализ данных и обобщение результатов социологического исследования.

- •1. Подготовка данных к анализу на эвм

- •Редактирование.

- •Кодирование.

- •Контроль данных и исправление ошибок.

- •Построение новых переменных.

- •2. Описание и объяснение в социологическом исследовании

- •Понятие описания.

- •Группировка.

- •Понятие объяснения, в социологии.

- •3. Способы проверки гипотез

- •Глава четырнадцатая Отчет о результатах исследования. Отчет и пояснительная записка.

- •Разделы отчета.

- •Рекомендации.

- •1616 Труды по социологии, с. 32—34. О технике телефонного интервью см.: Методические проблемы сравнительного анализа социологических данных. М. 1982.

Неоднозначность шкальных значений. Допустимые преобразования и типы шкал.

Единственное требование, предъявляемое к числам, служащим шкальными значениями, состоит в том, что рассматриваемые эмпирические отношения должны переходить в соответствующие им числовые отношения. Этого требования, как правило, бывает недостаточно для однозначного определения множества шкальных значений. Совокупности величин, полученных по используемым в социологии шкалам, обычно бывают определены лишь с точностью до некоторых преобразований этих величин, которые называются допустимыми преобразованиями соответствующих шкал; В соответствии со сложившейся в литературе традицией тип шкалы определяется соответствующим этой шкале множеством допустимых преобразований.

Чтобы пояснить введенные определения, опишем типы наиболее часто использующихся в социологии шкал.

Шкалы наименований(номинальные, классификационные). При использовании шкалы наименований объекты измерения распадаются на множество взаимно исключающих и исчерпывающих классов. Каждому классу даётся наименование, числовое обозначение которого является одним из шкальных значений. Шкала наименований получается, если в качестве моделируемых в процессе измерения эмпирических отношений выступают лишь отношения равенства и неравенства между объектами. Требования, предъявляемые к шкальным значениям, состоят в том, что равным объектам должно соответствовать одно и то же число, а неравным — разные числа. Поэтому номинальная шкала фактически задает некоторую классификацию исходных объектов. Один класс — это совокупность объектов, имеющих одно и то же шкальное значение.

Номинальные шкалы можно определить как шкалы, допустимыми преобразованиями которых являются произвольные взаимно однозначные преобразования3, т. е. преобразования, сохраняющие отношения равенства и неравенства между числами.Изучаемые эмпирические отношения одинаково хорошо будут отражать, например, следующие совокупности шкальных значений: (1, 1, 2, 3, 4) и (15, 15, 14, 13, 12). Каждая из этих совокупностей получена из другой с помощью некоторого однозначного преобразования.

Отметим, что даже при таком простейшем измерении к построению шкалы надо подходить с большой осторожностью. Получаемые классы должны иметь социологическую значимость. Ясно, что сначала исследователь должен решить, что он будет классифицировать, какие категории будут при этом исследоваться. Например, если изучаются респонденты как носители определенной профессии, то классифицировать их нужно по принадлежности к той или иной профессии. Предполагается, что каждой профессии произвольно приписывается число, причем разным профессиям соответствуют разные числа.

Однако уже здесь проблема измерения (т. е. приписывания респондентам определенных чисел) не столь проста. Нельзя с предельной четкостью выделить всевозможные профессии или, по крайней мере, считать, что все профессии взаимно исключают друг друга. Например, неизбежно придется столкнуться с таким частным случаем, когда профессия будет комбинацией нескольких. И тогда встанет вопрос о соотнесении респондента, имеющего такую профессию, с некоторой группой профессий и обозначении ее числовым знаком.

Порядковые шкалы(шкалы порядка). Порядковая шкала получается, если при осуществлении измерения моделируются не только эмпирические отношения равенства и неравенства между изучаемыми объектами, по и отношения порядка между ними. Порядковая шкала не только задает некоторую классификацию на множестве объектов, но и устанавливает определенный порядок между классами.

Порядковые шкалы можно определить как шкалы, в качестве допустимых преобразований которых выступают произвольные монотонно возрастающие преобразования4. Последние образуют подсовокупность всех взаимно однозначных преобразований, включающую те из них, которые сохраняют отношение порядка между числами. Примером совокупностей шкальных значений, получающихся друг из друга с помощью некоторого монотонно возрастающего преобразования, могут служить совокупности (1, 3, 5, 4, 2) и (18, 20, 28, 24, 19). Интересующие нас отношения равенства, неравенства и порядка между объектами с одинаковым успехом отражены в любой из этих совокупностей. Ясно, что порядковые шкалы образуют подмножество номинальных шкал.

Пример порядковой шкалы мы получим, если будем различать людей данной профессии по квалификации (сложности труда и т.д.).

На практике часто не удается полностью упорядочить объекты изучаемой совокупности относительно того или иного интересующего исследователя свойства. Предположим, например, что изучается совокупность людей носителей свойства - «удовлетворенность специальностью», а более узко — свойства, содержащегося в вопросе «Удовлетворены ли Вы своей специальностью?» и пяти ответах на него от «полностью удовлетворен» до «совсем не удовлетворен». Обычно считается, что любую совокупность людей можно упорядочить в отношении данного свойства, т. е. что ответившие «специальностью полностью удовлетворен» выше по измеряемому качеству, чем те, кто ответил, что «специальностью удовлетворен» и т. д. Зачастую предполагаемого четкого различения оценок не наблюдается и респонденты не могут однозначно выбрать тот или иной ответ. В этом случае на помощь могут прийти частично упорядоченные множества.

Шкальные значения, полученные по порядковой шкале, часто называют рангами.

Интервальные шкалы(шкалы интервалов). Интервальные шкалы получаются, если в процессе измерения мы моделируем не только те отношения, которые моделируются при использовании порядковой шкалы, но и отношение равенства (или, что одно и то же, порядка) для разностей (интервалов) между изучаемыми объектами. Далеко не всегда в тех случаях, когда удается построить порядковую шкалу, удается построить и интервальную. Например, возьмем классификацию рабочих по разрядам. Известно, что первый разряд ниже второго, второй — третьего и т. д. (и это соответствует определенному эмпирическому отношению порядка между респондентами), т. е. разряды отвечают порядковой шкале. Однако сопоставлять дистанции между каждой парой разрядов все же нельзя.

Интервальным шкалам соответствуют положительные линейные преобразования5, т. е. такие преобразования, которые, наряду с отношениями равенства, неравенства и порядка между числами сохраняют и отношения равенства и порядка между их разностями, (или, что то же самое, частное от деления любой такой разности на любую другую).Примером совокупности чисел, получающихся друг из друга с помощью положительного линейного преобразования (У = 3Х + 9), служат совокупности (5, 5, 2, 1, 2) и (24, 24, 15, 12, 15). Нетрудно проверить, что в этих совокупностях отражаются одни и те же отношения равенства, неравенства и порядка, как для чисел, так и для интервалов между ними (так, для первой совокупности 5 — 2 > 2 — 1, а для соответствующих шкальных значений из второй совокупности 24 — 15 > 15 — 12). Легко видеть также, что частные от деления величины одного интервала между шкальными значениями на величину другого не зависят от того, какую из рассматриваемых шкал мы выбираем (так, верно соотношение (5 – 2):(2-1)=(24-15):(15-12)=3). Это справедливо для любых интервальных шкал. Ясно, что положительные линейные преобразования являются под совокупностью монотонно возрастающих преобразований, а совокупность интервальных шкал — подмножеством шкал порядка.

Главная трудность при построении интервальных шкал в социологии состоит в обосновании равенства или разности дистанций между объектами. Процедуры, позволяющие таким образом преобразовать шкальные значения порядковой шкалы, что равенство (порядок) расстояний между полученными числами можно будет трактовать как отражение соответствующего равенства (порядка) «расстояний», между изучаемыми объектами, носят название метризации шкалы (или «оцифровки» шкальных значений.)6. На практике известно много методов шкалирования, позволяющих получать интервальную шкалу «косвенным» образом, без отображения указанного отношения непосредственно в процессе измерения7.

Шкалам отношений соответствуют положительные преобразования подобия8, составляющие подсовокупность положительных линейных преобразований, оставляющих без изменения отношения между числами (под отношением здесь понимается частное от деления одного числа на другое).Шкалу отношений получим, если будем требовать, чтобы в процессе измерения не только отношения между эмпирическими объектами отображались в соответствующие; числовые отношения, но и один и тот же объект отображался в 0. Подобная возможность иногда возникает в социологических исследованиях. Так, при изучении удовлетворенности респондентов своим трудом, вероятно, в качестве такого объекта имеет, смысл выбрать респондента, равнодушного к своей работе. Фиксацию такого нулевого объекта можно рассматривать как задание начала отсчета; шкальных значений. Поэтому можно сказать, что шкалы отношений образуют подмножество интервальных шкал, характеризующееся фиксацией начала отсчета. Неоднозначность совокупности шкальных; значений, полученных с помощью измерения по шкале отношений, иллюстрируется примером следующих двух совокупностей, отражающих одни и те же эмпирические отношения равенства, неравенства и порядка как между респондентами, так и между соответствующими интервалами и, кроме того, отвечающих одному и тому же началу отсчета (один и тот же объект (второй) в обоих случаях отображается в: (2, 0,—1,4, 1) и (3, 6,—3/2, 6, 3/2). Легко видеть также, что для обеих совокупностей частные от деления между шкальными значениями любых пар объектов одни и те же (2:4 = 3: 6 и т. д.). Ясно, что рассматриваемые совокупности получаются друг из друга с помощью некоторого положительного преобразования подобия (у = 3/2х). Шкалы разностей — это шкалы, которым соответствуют преобразования сдвига9. Ясно, что такие преобразования образуют подсовокупность положительных линейных преобразований. Шкалы разностей получаются из интервальных шкал при фиксации единицы измерения. Для большинства социологических шкал трудно задать естественным образом такую единицу (исключение составляют шкалы типа «возраст», «стаж работы», «доход» и некоторые другие). Однако шкалу разностей можно получить, например, при отыскании шкальных значений рассматриваемых объектов с помощью некоторых методов парных сравнений (см. гл. 7),

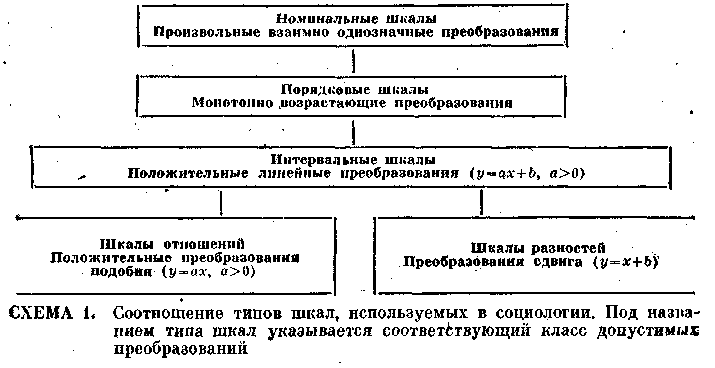

Сказанное подытожено в схеме 1, где указаны допустимые преобразования описанных шкал и отражено соотношение их типов.

Признаки, значения которых получены по порядковой или номинальной шкале, обычно называют качественными, а признаки, для получения значений которых использовалась шкала, тип которой ниже типа интервальной шкалы — количественными.

В соответствии с имеющейся традицией будем говорить, что две шкалы позволяют достичь одного и того же уровня измерения, если эти шкалы являются шкалами одного типа (т. е. если соответствующие этим шкалам совокупности допустимых преобразований совпадают)10.