- •Структура мышц и механизм их сокращения

- •Функцию каждой скелетной мышцы определяют:

- •1. Локализация мест ее прикрепления,

- •2. Расположение волокон в мышце (косое, продольное) и

- •3. Волоконный состав мышцы.

- •1. Спиральным скручиванием молекул сократительных белков и приобретением ими эластических свойств,

- •Стоимость мышечной работы

- •Спортивные тренировки

- •1956 Г 10.1 с 2002 г 9.78 с

1. Спиральным скручиванием молекул сократительных белков и приобретением ими эластических свойств,

2. втягиванием тонких нитей актина в пространство между толстыми нитями миозина. В этом случае линии Z сближаются, а зона Н исчезает (рис. 29).

После расслабления приходит следующий нервный импульс, и все процессы повторяются [15].

Какие источники энергии используются в мышце в зависимости от интенсивности и длительности ее сокращения? Здесь следует сказать еще о двух сравнительно простых веществах – креатине (К) и креатинфосфате (КФ), которые легко проникают через мембрану Мх и обеспечивают перенос фосфатного остатка от АТФ к АДФ или к АМФ, находящихся вблизи самих сократительных белков в миофибриллах.

Последовательность этих событий такова:

В Мх: АТФ + К → АДФ +КФ (КФ направляется к актомиозину).

Вблизи актомиозина: КФ + АДФ → АТФ +К (К возвращается в Мх).

АТФ → АДФ + Ф + 8.7 ккал (энергия используется для сокращения)

У теплокровных максимальная мышечная работа обеспечивается фосфатными связями АТФ, образованными, в основном, за счет окислительных процессов; лишь на первых секундах ее участвует анаэробный распад углеводов. Так, спортсмен-спринтер может пробежать 100-метровку, только раз глубоко вдохнув на старте. У холоднокровных заметное участие в энергообеспечении сокращающихся мышц принимает анаэробный гликолиз. Считают, что переход от холоднокровных позвоночных к теплокровным обусловлен необходимостью быстрее двигаться. Это потребовало большей выработки полезной энергии и высокой скорости аэробного синтеза АТФ.

В табл. 11 приведено сравнение скорости образования АТФ у двух позвоночных с близкой Мт – теплокровной крысы и холоднокровной ящерицы.

Таблица 11. Образование АТФ (мкМ/г Мт) при 5-минутной

максимальной мышечной активности (Bennett. Ruben. 1979), по: [55].

-

Животное

Мт, г

Аэробное

Анаэробное

Общее

Кенгуровая крыса

35

98

9

107

Ящерица

13

24

22

46

Видим, ящерица обеспечивает свой максимальный и не столь уж кратковременный бег за счет АТФ, образованной наполовину за счет гликолиза, который протекает вне Мх, а крыса бежит за счет почти полного окисления тех же углеводов, но в Мх.

Следующий график показывает, что в первые 2-3 с сокращения в мышце теплокровного используются только АТФ и креатинфосфат, но где-то к 20-й секунде набирает силу гликолиз (превращение немногих количеств глюкозы и гликогена в лактат и пируват) и лишь к концу 2-й минуты в сокращение включается основной поставщих энергии – окислительный распад запасов углеводов и жиров, рис. 31.

Рис. 31. Участие различных источников энергии в энергообеспечении мышечной деятельности в зависимости от ее длительности (Keul et al., 1969), по: [83].

По оси абсцисс – длительность работы, по оси ординат – доля в энергообеспечении: 1 – расщепление АТФ, 2. – распад креатинфосфата, 3 – гликолиз, 4 – аэробное окисление.

Ранее приводилась упрощенная структуру мышечного волокна и схема последовательности процессов, происходящих в нем при сокращении. Однако волокна между собой очень различаются. У позвоночных находят два крайних типа мышечных волокон: быстрые, способные к тетаническому сокращению в долг (белые волокна) и медленные тонические с высокой потребностью в кислороде (красные олокна). Между ними располагаются промежуточные типы с разным набором свойств. Характер сокращения мышцы определяется типом сокращающихся волокон.

В табл. 12 приведены некоторые биохимические и физиологические характеристики этих двух типов волокон. Заметим, что приводимые данные получены не на отдельных волокнах, а на разных мышцах разных животных, поэтому они лишь ориентировочно показывают возможные различия самих мышечных волокон.

Таблица 12. Биохимические и физиологические параметры

двух типов мышечных волокон, [82, 83]

|

Параметры волокна |

Белые быстрые |

Красные медленные |

|

Ритм сокращений в 1 с |

30-50 |

10-15 |

|

Коллаген, мг/г |

51 |

14 |

|

Гликоген, ммоль/кг |

28 |

24 |

|

Миоглобин, г/кг |

4.0 |

8.7 |

|

Нейтральный жир, мэкв/г |

6.9 |

34 |

|

Свободные жирные кислоты, мэкв/г |

0.077 |

0.265 |

|

Цитохром а, нМ/г |

1.1 |

7.5 |

|

Активность, мМг-1мин-1,АТФ-азы цитохромоксидазы * |

107 1.8 |

32 3.9 |

*Активность цитохромоксидазы оценивалась по числу мМ индовенолового синего.

Интересно, что вне зависимости от структуры мышцы и вида животного количество в ней фосфора, находящегося в АТФ и АДФ не меняется, табл. 13.

Таблица 13. Концентрация фосфора, мМ Р/кг,

в мышцах различных животных [83]

-

Речной рак

13

Лягушка

11

Кузнечик

13

Черепаха

11

Саранча

12

Мышь

12

Навозный жук

12

Собака

11

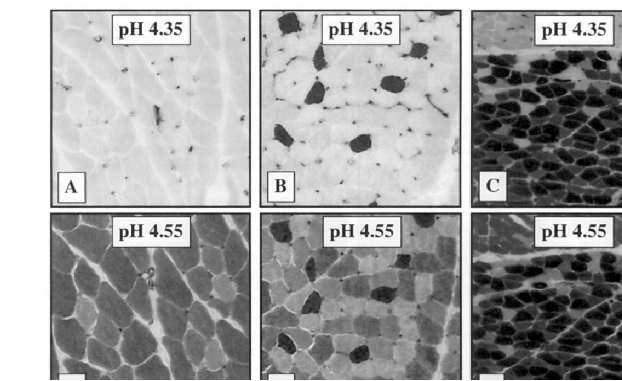

Соотношение числа разных волокон в разных мышцах животных неодинаково. Это явление показывает рис. 32, на котором показаны поперечные срезы трех мышц морской свинки, в которых гистохимически выявляются АТФ-азы при разной обработке срезов и разном рН. На верхних снимках оксидативные медленные красные волокна окрашиваются в темный цвет, а гликолитические быстрые белые в светлые тона. На нижних снимках окраска волокон обратная и здесь выявляются еще и волокна промежуточного типа – гликолитические, но с меньшей и большей оксидативной активностью.

Рис.32. Поперечный срез двуглавой (A, D), икроножной (B, E) и полусухожильной (C, F) мышц морской свинки [88].

Характер сокращения мышцы определяется типом волокон, участвующих в сокращении. Это явление можно наблюдать в икроножной мышце кошки, содержащей разные типы мышечных волокон. Если стимулировать электрическим током с помощью микроэлектрода разные единичные мотонейроны в спинном мозге, можно вызвать избирательное сокращение разных мышечных волокон, которых нервируют эти мотонейроны, рис. 33.

Рис. 33. Характер сокращения икроножной мышцы кошки при электрическом раздражении разных мотонейронов в спинном мозге (Burke et al., 1971), по: [72]. Подробности в тексте.

Если сокращаются преимущественно белые волокна, то возникает быстрое сильное сокращение мышцы и ранее ее утомление. При сокращении промежуточных волокон мышца сокращается более медленно, не столь сильно, а утомление в ней возникает с отставанием. И, наконец, медленное несильное сокращение мышцы без ее утомления обеспечивают красные тонические волокна

У разных видов животных доля тех или других волокон в отдельных мышцах и во всей мускулатуре различается. Это обеспечивает животному необходимую форму мышечной деятельности, приспосабливая их тем самым к среде обитания. У мелких теплокровных с их высокими теплопотерями и высокой теплопродукцией мышцы преимущественно состоят из красных оксидативных волокон. Движения таких животных не могут проводиться за счет анаэробных процессов (гликолиза) с накоплением кислородного долга. Крупные теплокровные могут позволить себе быстрые сильные, но кратковременные движения. Однако и им необходима красная постоянно работающая тоническая мускулатура, поддерживающая их форму тела.