Физиология. Курс лекций

.pdf311

Характер системы содержания дойных коров.

При равных интервалах между дойками и трех кратном кормлении животных – молокообразование больше в первую половину светового дня, а наименьшая на ночное время.

Это связано с – солнечной радиацией, реакцией животных на внешние раздражители и повышением обмена веществ.

Доминантная лактация – т.е. определенная настроенность ЦНС. Положительное воздействие внешних факторов и их определенное сочетание образует положительная обратная связь и формируется доминанта, это ведет к увеличению молочной продуктивности.

Стимуляция лактогенеза и выведение молока отмечается при предварительном массаже вымени, обмывании теплой водой, соблюдении стериотипа доения.

Выработка условного рефлекса на место доения и приема корма, это приводит к стимуляции и ускорению рефлекторных реакций, быстрому выделению гормонов, увеличению надоя молока.

Определенная обстановка превращается в условный раздражитель а потом в условный рефлекс молоковыделительной

реакции.

ЛЕКЦИЯ 28.

МОЛОКОВЫДЕЛЕНИЕ И ЕГО НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

1.Емкостная система вымени и факторы, влияющие на ее развитие.

2.Фракции молока и методы их получения.

3.Влияние массажа и других факторов на величину молочной продуктивности животных.

4.Рефлекс молокоотдачи и причины его торможения.

5.Физиологические основы ручного и машинного доения.

6.Функциональная связь молочных желез с деятельностью других органов и систем организма.

312

1. Емкостная система вымени и факторы, влияющие на ее развитие

Вымя представляет собой паренхиматозный орган. В нем различают паренхиму — железистую ткань; соединительнотканный остов, жировую ткань и сосудисто-нервные пучки. Снаружи вымя покрыто кожей, под которой находится довольно плотная соединительнотканная оболочка. Под ней проходит глубокая фасция, состоящая из сросшихся между собой эластических пластин и разделяющая вымя на две половины. Эта перегородка называется подвешивающей, или поддерживающей связкой.

Подвешивающая связка продолжается до нижней поверхности вымени, где оба ее листка расходятся в виде глубокой фасции. Под глубокой фасцией находится еще одна соединительнотканная капсула со скоплениями жировых клеток и эластическими волокнами. Отростки ее заходят вглубь железистой ткани вымени и разделяют последнюю на доли и дольки, составляя соединительнотканный остов вымени.

Подвешивающая связка разделяет вымя на левую и правую половины, а они в свою очередь разделены на переднюю и заднюю доли. Каждая доля вымени имеет сосок, которому соответствуют 9— 12 отдельных долей молочной железы, открывающихся своими протоками в молочную цистерну.

Во внутридольковые протоки впадают молочные ходы, которые заканчиваются слепо микроскопическими пузырьками — молочными альвеолами. Диаметр альвеол — 0,1—0,8 мм.

С внутренней стороны альвеола выстлана железистыми клетками цилиндрической или плоской формы. С наружной: стороны альвеолярных клеток расположены плоские, звездчатой формы миоэпителиальные клетки, которые, сокращаясь, сжимают стенки альвеол и изгоняют из них молоко в выводные протоки. Миоэпителиальные клетки веретенообразной формы расположены и вдоль мелких протоков.

Мелкие выводные протоки сливаются в более крупные. В их стенках миоэпителиальные клетки исчезают, их заменяет продольный слой гладкомышечных клеток. Протоки, открывающиеся в цистерну железы, приобретают и наружный циркулярный мышечный слой.

Молочная цистерна — овальной формы, с неровными стенками и глубокими бухтами, которые представляют собой расширенные

313

устья наиболее крупных выводных протоков. В стенке молочной цистерны имеются гладкомышечные волокна, расположенные в разных направлениях.

Полость молочной цистерны приблизительно на уровне основания соска делится круговой складкой на верхний — железистый и нижний — сосковый отделы или сосковую цистерну, которая переходит в сосковый проток. Эпителий слизистой оболочки молочной цистерны двухслойный, с наружной ее поверхности расположен ряд слоев мышечных клеток.

Циркулярные мышцы особенно сильно развиты вокруг соскового протока, образуя здесь переплетаемый сетью коллагеновых волокон единственный настоящий сфинктер вымени. Длина соскового протока варьирует у коров в пределах от 4 до 17 мм, а диаметр — различный в разных его точках.

Сосковый сфинктер находится в состоянии постоянного тонуса

идержит сосковый проток закрытым, препятствуя тем самым произвольному вытеканию молока из четверти вымени в промежутках между дойками и предохраняя от попадания в сосок микробов и грязи.

Процесс молокообразования в железистых клетках альвеол вымени требует обильного обеспечения их кровью.

Вымя снабжается артериальной кровью главным образом через парную наружную срамную артерию, которая, проникая в ткань железы, делится на две неравные ветви — переднюю и заднюю. Менее крупные артериальные ветви проходят вдоль молочных протоков и подходят к молочной цистерне, образуя вокруг ее основания сосудистое кольцо.

Железистая ткань вымени очень богата кровеносными сосудами. К молочной дольке подходят обычно несколько мелких артерий, каждая из которых ветвится на еще более мелкие сосуды, проникающие по межальвеолярной соединительной ткани к альвеолам

иначальной части протоков. Густая сеть артериол и капилляров вокруг альвеол снабжает железистые клетки питательными веществами и кислородом. Сливаясь между собой, они образуют начало вен, по которым происходит отток крови от вымени.

Емкостная система вымени. Непрерывно образующееся молоко вначале заполняет альвеолы и мелкие протоки, затем средние, широкие и только после этого продвигается в цистерны. Заполнение емкостной системы молоком вызывает постепенное повышение внутривыменного давления. По мере заполнения емкостной системы

314

вымени молоком снижается тонус гладкой мускулатуры, а внутривыменное давление поднимается до 50—75 мм рт. ст.

Емкость молочной железы и ее четвертей зависит от внутривыменного давления. Последнее прямо связано с количеством образовавшегося молока и тонусом гладкой мускулатуры вымени. Во время сосания или доения внутривыменное давление под влиянием рефлекторного сокращения всех альвеол и их молочных протоков возрастает с 15—20 до 60—70 мм рт. ст. По окончании доения (при полном выдаивании) давление падает до нуля, а по мере заполнения емкостной системы вымени оно вновь повышается. У кобыл внутривыменное давление при доении поднимается до 40—60 мм рт. ст., дальнейшее увеличение его сопровождается самопроизвольным выделением молока из сосков, вначале каплями, а затем струйкой (X. Д. Дюсембин, 1978).

Чрезмерное увеличение внутривыменного давления отрицательно сказывается на секреторной функции молочной железы, что следует учитывать при определении интервала между доениями.

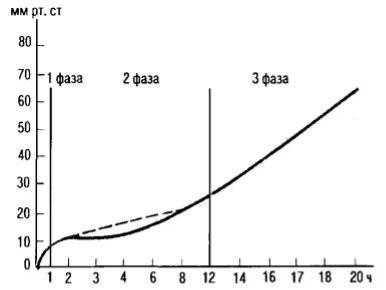

Изменение внутривыменного давления при заполнении емкостной системы вымени протекает стадийно. В течение 1—2 ч незначительно повышается давление до 10—15 мм рт. ст. (1-я фаза); с 4 до 8 ч давление повышается до 25—30 мм рт. ст., но уровень его не носит постоянного характера и может быть различным (2-я фаза); с 10—12 ч кривая круто поднимается и достигает наивысшего значения через 18—20 ч (3-я фаза) (рис.34). Под действием окситоцина внутривыменное давление повышается на 15—25 мм рт. ст., одновременно расслабляется сфинктер соска.

Существует прямая зависимость между молочной продуктивностью и емкостью вымени. У кобыл оптимальная величина емкости 1—1,5 л, максимальная — 2—2,5, у коров максимальная — 18—25 л. Коровы-рекордистки имеют весьма значительную емкость вымени, доходящую до 40— 50 л.

315

Рис. 34. Изменение внутривыменного давления по мере заполнения емкостей вымени молоком.

Емкость вымени зависит от объема вымени и цистерн, степени разбития альвеолярного аппарата, молочных ходов и протоков. Задние четверти вымени, как правило, развиты сильнее передних. Заполнение происходит ритмически, что обусловлено сложными тоническими рефлексами, вызывающими периодическое сжатие альвеол и расширение сфинктеров; это способствует переходу молока в цистерны. В данном процессе существенную роль играет раздражение рецепторов вымени, особенно во время массажа и обмывания теплой водой. У животных постепенно вырабатываются условные рефлексы на переход молока в цистерны: на приближение доярки, подготовительные процедуры перед дойкой, обстановку во время доения и кормления.

Емкостная система вымени тренируется от лактации к лактации. Опорожнение альвеолярного отдела вымени стимулирует молокообразование, этому способствует только полное выведение молока. Неполное выдаивание тормозит процесс молокообразования и ведет к постепенному запуску.

Молоко образуется в вымени непрерывно не только в перерывах между дойками, но и в процессе доения. Накопившееся молоко

316

вызывает раздражение интерорецепторов и барорецепторов молочной железы, и биоэлектрические сигналы по чувствительным нервам (наружный семенной, подвздошно-паховый) передаются в центральную нервную систему. В ответ на поступившие сигналы происходит рефлекторное сжатие тонуса гладкой мускулатуры протоков и расслабление сфинктеров. Таким образом, заполнение вымени служит типичным тоническим рефлексом. Этим предупреждается чрезмерное увеличение давления, которое может тормозить секрецию молока, и создаются оптимальные условия для заполнения емкостной системы вымени.

2. Фракции молока и методы их получения

Молоко образуется в вымени непрерывно. По мере накопления оно перемещается из вышележащих отделов вымени в нижние участки. Молоко, находящееся в наполненной четверти вымени, разделяют на три фракции: цистернальное, альвеолярное и остаточное. Цистернальное молоко находится в цистерне и крупных молочных ходах. Его можно получить, вставив в цистерну соска катетер. Альвеолярное содержится в более мелких образованиях емкостной системы (средних молочных ходах, выводных и альвеолярных протоках, просветах альвеол).

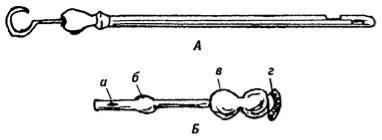

Катетеризацию осуществляют специальными молочными катетерами (рис.35). Катетеризацию соска у коров проводят на стоящем животном с фиксацией одной тазовой конечности. Оператор может расположиться у левой или правой подвздошной области, а при катетеризации задних долей — и сзади животного; в последнем случае фиксируют обе тазовые конечности. В каждом отдельном случае необходимо подбирать катетер с диаметром, соответствующим ширине канала соска. Непосредственно перед введением лекарств больную долю молочной железы тщательно сдаивают; если это сделать трудно, молоко выводят катетером. В редких случаях закупорившийся катетер прочищают стерильным мандреном, но лучше катетер заменить другим. Катетер стерилизуют кипячением и смазывают стерильным жиром. Сосок моют, отверстие соска протирают спиртом.

317

Рис. 35. Молочные катетеры:

А — обыкновенный; Б —укороченный; а — отверстие; б— вздутие для удержания катетера в соске; в — олива; г — винт

Сосок берут левой рукой и изгибают его так, чтобы было видно сосковое отверстие. Правой рукой сверлящим движением вводят катетер в сосковый канал на глубину 1 см. После этого соску придают естественное положение. Затем плавно уже без вращательного движения продвигают в глубь соска на 2/3 его длины, т. е. на 4—6 см.

Соединив катетер стерильной резиновой трубкой со стерильной воронкой или шприцем, вводят под слабым давленьем около 250 мл лекарственного раствора. Последний в большинстве случаев оставляют в молочной железе на несколько часов, после чего его удаляют тщательным сдаиванием или катетером. При некоторых формах маститов после вливания лекарственного вещества для лучшего распределения его по железе вымя слегка массируют, применяя слабое встряхивание. При геморрагических маститах, гангрене, флегмоне, фибринозном мастите любая форма массажа противопоказана. Встряхивание допустимо при серозных маститах с одновременным массажем снизу вверх, а при катаральных — с массажем сверху вниз.

Для длительного лечения очень удобен укороченный катетер Политова, так как его можно оставлять в канале соска продолжительное время.

Уовец и коз техника введения катетера в сосковый канал та же, что и у коров.

Укобыл для катетеризации используют молочный катетер диаметром 2 мм или переделанную инъекционную иглу, как это делают при стачивании острого конца иглы.

Катетер вводят неглубоко, учитывая, что молочная цистерна этих животных имеет малый объем. У кобыл в каждом соске имеется по 2-3 отверстия, соединенных с самостоятельными каналами и цис-

318

тернами, следовательно, раствор нужно вводить через все отверстия соска.

Альфеолярную фракцию можно получить при доении данного соска или других, не вынимая катетера. После доения в вымени остается некоторое количество молока - остаточная фракция, которую можно извлечь введением животному высоких доз окситоцина или питуитрина.

Емкостная система вымени состоит из альвеолярного отдела (полость, образованная альвеолами и мелкими протоками) и цистернального (полость крупных протоков и цистерн).

После отела коров емкость молочной железы в первые 2 мес увеличивается, в последующие 2—3 мес мало изменяется, а затем начинает уменьшаться.

Емкость вымени зависит от структуры и формы. По структуре оно бывает железистым, железисто-соединительнотканным и жировым. Наилучшее по этому показателю - железистое, после выдаивания оно сильно спадается. По форме вымя бывает ваннообразным, чашеобразным, округлым, козьим и примитивным. Наилучшим считается ваннообразное с хорошо развитыми сосками.

Молоковыведение, или сброс молока из альвеолярного отдела в цистернальный, совершается следующим образом. В первые часы после доения цистерна пуста, активный переход молока в цистерны начинается через 3 ч.

После наполнения цистерн молоком сброс его замедляется. Переход молока из альвеолярного отдела в цистернальный совершается периодически. По мере наполнения молоком альвеол и мелких протоков давление в них возрастает. В результате раздражение барорецепторов в их стенках рефлекторно (центр в крестцовой части спинного мозга) сокращаются миоэпителиоциты альвеол и гладкие мышцы стенок протоков, и молоко выжимается в цистерны.

3. Влияние массажа и других факторов на величину молочной продуктивности животных

Молочная железа обильно снабжена нервными окончаниями, которые делятся на две группы — свободные и несвободные.

В коже соска, более чувствительной по сравнению с остальными участками кожи вымени, сосредоточено множество инкапсулированных и неинкапсулированных нервных окончаний.

319

Применяя массаж, можно добиться не только более значительного развития вымени, но и вызвать наступление лактации даже у отдельных девственных животных, то есть одно только механическое раздражение рецепторов молочной железы (без беременности и родов) может возбуждать ее рост и развитие. Действие массажа, насколько можно судить по экспериментальным данным, осуществляется по принципу рефлекторного механизма, который включает в сферу своих влияний гипоталамус и железы внутренней секреции, в частности гипофиз.

На состав и свойства молока оказывают влияние многие факторы, которые можно объединить в следующие группы:

физиологические факторы: порода, стадия лактации, возраст, продолжительность сухостойного периода, индивидуальные особенности, линька, течка, состояние здоровья животного;

внешние факторы: корма и уровень кормления, условия содержания животных, распорядок дня, моцион, сезон года, смена погоды;

факторы, связанные с условиями получения молока: частота доения, способы и скорость доения, полнота выдаивания, массаж вымени, квалификация операторов и др.

На практике часто на организм животного воздействует одновременно несколько факторов, причем в значительной степени подвергаются изменению составные части молока, имеющие частицы большего размера.

Индивидуальные особенности коров. Животные одной и той же породы, одного и того же стада при одинаковых условиях кормления и содержания различаются не только по удою, но и по качеству молока. Так, кислотность молока отдельных коров одной и той же породы может колебаться от 13 до 27 ° Т, содержание жира — от 2 до 5 %, белка — от 2 до 4 %.

Линька коров. Во время линьки коров, которая длится 20— 30,дней, количество жира в молоке уменьшается на 0,2—0,5 %, а белка — на 0,3—0,4 %. В этот период значительная часть питательных веществ корма используется для роста волосяного покрова, поэтому животным необходимо давать корма, богатые серосодержащими аминокислотами (цистин и метионин). Процесс линьки у коров ниже средней упитанности сильнее сказывается на содержании составных частей молока. У таких животных смена шерстного покрова

320

затягивается; при переводе их на пастбище, если и наблюдается повышение удоя, количество жира и белка в молоке резко снижается.

Течка. Во время течки в молоке коров повышается содержание жира; в изменении других компонентов не установлено определенных закономерностей, и зависит оно от индивидуальных особенностей животного.

Состояние здоровья животных. Отклонения от нормы в жизнедеятельности организма сказываются на уровне продуктивности и составе молока. Степень изменения продуктивности, состава и технологических свойств молока зависит от характера заболевания. При тяжелых заболеваниях лактация животных иногда совсем прекращается. Туберкулез легких в начальной стадии вызывает небольшие изменения в составе молока, а при тяжелом поражении происходят довольно значительные отклонения в содержании тех или иных компонентов молока.

При поражении туберкулезом вымени в молоке уменьшается количество жира, казеина, лактозы, а уровень альбумина и глобулина возрастает. Сахар может полностью исчезнуть, а содержание хлористого натрия — резко увеличиться, в результате чего вкус молока становится соленым.

При слабом поражении вымени маститом в молоке повышается уровень сухого вещества, жира, белка, солей и понижается содержание молочного сахара. Острая форма заболевания сопровождается резким понижением всех компонентов молока, за исключением минеральных веществ и белка, содержание которых возрастает в основном за счет увеличения количества альбумина и глобулина.

При мастите повышается уровень иммунных глобулинов вдвое, а сывороточных альбуминов — в 15 раз, содержание β- лактоглобулина и α-лактальбумина уменьшается.

При заболевании коров ящуром резко изменяются удой и состав молока. В первую неделю болезни удой уменьшается в 4 раза, массовая доля жира в молоке повышается до 8,6%, белка — до 4,6, альбумина и глобулина — до 1,4 %; в третью неделю болезни по сравнению с первой удой несколько возрастает, массовая доля жира снижается до 5,7 %, альбумина и глобулина — до 1,2 %.

Нарушение функций желудочно-кишечного тракта и нервной системы отрицательно отражается на продуктивности лактирующих коров.