Общая социология Бабосов Е.М Уч. пос 2004

.pdf

это время наиболее широкие масштабы приняли массовые акции против вооруженного вмешательства Соединенных Штатов во Вьетнаме. После заключения Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки договора об ограничении стратегических вооружений в 1987 г. и последовавшего вскоре после этого развала

СССР, движения в защиту мира снизили активность. Однако и в настоящее время, когда в мире полыхает более 260 вооруженных конфликтов, проблема защиты мира и предотвращения новых войн не утратила своей актуальности. Особую остроту антивоенным движениям протеста придали кровавые вооруженные распри, приведшие к развалу Югославии, и преступная с обеих сторон война в Чечне. Поэтому и сегодня в антивоенных движениях участвуют миллионы людей в различных странах мира.

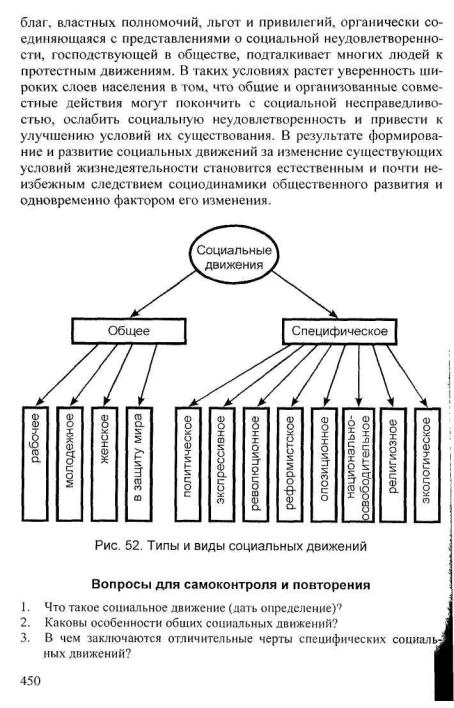

Социологический анализ социальных движений предполагает углубленное изучение ситуаций, благоприятствующих возникновению и развитию таких движений. К их числу относятся, прежде всего, существенные изменения в ценностях и нормах поведения людей, иначе говоря, культурные изменения. Именно в лоне культуры возникают и развиваются новые идеи и представления о несправедливом и справедливом общественном устройстве, побуждающие людей объединяться в движения, ориентированные на социальные изменения (рис. 52).

Существенным фактором, влияющим на возникновение социальных движений, является социальная дезорганизация. Любое общество, входящее в полосу социально-экономических, политических, социокультурных трансформаций, оказывается в той или иной степени подверженным дезорганизации, а порой и хаосу. В таком обществе многие индивиды и даже социальные группы утрачивают привычные ориентиры, ценностные ориентации, традиционные способы идентификации. У них растет убеждение в том, что тщетно рассчитывать на какую-либо экономическую, социальную и психологическую поддержку со стороны государства и других социальных институтов данного общества. Зреющее недовольство и озлобленность подталкивают их к акциям протеста, к консолидации в различные социальные движения.

Мощное детерминирующее воздействие на возникновение социальных движений оказывает и широко распространяющаяся в кризисные эпохи развития общества социальная неудовлетворенность широких масс населения. Именно неудовлетворенность существующей системой распределения материальных и духовных

15 Зак 2030 |

449 |

4.Какова сущность и направленность политических движений?

5.Каковы основные проявления экспрессивных движений?

6.Каковы цели и отличительные особенности революционных и ре формистских движений?

7.В чем состоит сущность национально-освободительных движений?

8.Каково своеобразие молодежных движений?

9.Какие еще типы социальных движений Вы знаете?

Литература

1.Ансар Н. Современная социология //Социологические исследования. 1997, №7.

2.Блумер Г. Коллективное поведение //Американская социологическая мысль. Тексты. М, 1996.

3.Фролов С.С. Социальные движения //Социология. Гл. 15. М., 1996.

Глава 31. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Общество представляет не механический агрегат индивидов, а систему их социальных взаимодействий друг с другом, а также с объединяющими их общностями и группами (семья, трудовой коллектив, поселенческая структура, этнос, профессиональная, субкультурная группа, партия и т.п.). Почти все выдающиеся социологи разных направлений - К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зиммель, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон и др. - подчеркивали решающую роль социального взаимодействия в развитии всех процессов и явлений, изучаемых социологией. В процессе социального взаимодействия большинство людей совершают свои поступки, действия, согласуясь с нормами и правилами, принятыми в данном обществе или в данной социальной группе. Вместе с тем каждый из нас иногда нарушает такие правила и нормы, а некоторые делают это довольно часто, отклоняясь от принятых в обществе норм. К отклонению можно отнести очень многое: от сна студента во время лекции до совершения убийства. А то, каким образом в процессе взаимодействия с нами реагируют на наши нарушения те или иные индивиды или общество в целом, свидетельствует о степени серьезности таких нарушений. Одни виды поведения считаются отклонениями только в некоторых странах или группах, другие же - во всех странах. Например, убийство в любой стране считается тягчайшим преступлением, в то время как упот-

451

ребление алкоголя рассматривается в качестве отклонения в Иране, но в качестве нормы в Беларуси.

Из приведенных примеров видно, что взаимодействие с другими людьми, особенно с теми, к кому мы привязаны отношениями дружбы, сотрудничества, любви, уважения и т.п , является очень важным, по существу главным каналом осуществления социального контроля, т.е. коррекции поведения одних членов общества (групп) взглядами, оценками, действиями, санкциями других членов общества. В качестве же наиболее масштабного, повсеместно действующего средства социального контроля выступают действующие в обществе (группе) социальные нормы и правила. Как установил еще Э. Дюркгейм, эти нормы и правила, выработанные коллективным сознанием и существующие вне индивида, способны оказывать на индивидуальное сознание и поведение принуждающее воздействие, поскольку обладают принудительной силой по отношению к ним. Поэтому культура, одним из важнейших компонентов которой является совокупность действующих в обществе ценностей, норм, правил, образцов поведения, в соответствии с требованиями которой мы социализируемся в процессе становления нашей личности, формирует наше поведение в соответствии с этими ценностями и нормами. Данные ценности и нормы и предопределяют корректирующее влияние других людей и общностей на наше поведение в процессах межличностного и межгруппового взаимодействия Именно в таком взаимодействии и реализуется неформальный, неофициальный социальный контроль. Ведь именно во взаимодействии с другими большинство из нас воспринимает действующие в обществе нормы, интериоризирует, т.е. переносит их в наш собственный внутренний (духовный) мир в качестве стандартов поведения, соответствующих господствующим ценностям и нормам. В большинстве случаев мы не замечаем, а по этой причине и не задумываемся о принуждающей, корректирующей и контролирующей наше поведение силе действующих в обществе ценностей и норм Но как только мы совершаем отклонения от нормы, сразу же взаимодействие с другими убеждает нас в том, что такое принуждение существует, и чем серьезнее совершенное нами отклонение (девиация), тем суровее санкция, которую может применить к нам общество или специально созданный для этого социальный институтми- лиция, суд, тюрьма и т.п.

452

Вот здесь-то мы и подошли к пониманию сущности социального контроля, способов и форм его осуществления, его роли в жизни общества и личности Отметим, что термин «социальный контроль» введен в научный оборот французским социологом и социальным психологом Г. Тардом и первоначально понимался как средство возвращения преступника к нормальному, т.е соответствующему нормам общества, поведению. В дальнейшем этот термин приобрел более широкое содержание, был тесно увязан с процессами социализации личности Американские социологи Э. Росс и Р. Парк интерпретировали социальный контроль как целенаправленное влияние общества на поведение индивида, обеспечивающее нормальное соотношение между социальными силами, ожиданиями, требованиями и человеческой природой и вследствие этого - как «здоровый» социальный порядок. Р. Парк выделял три формы социального контроля: 1) элементарные (в основном принудительные санкции); 2) общественное мнение; 3) социальные институты

Американский социолог С Аск выделил особую роль в осуществлении социального контроля так называемого группового давления, которое в угоду общности интересов и целей, стабилизирующих деятельность группы, понуждает (принуждает) индивида приспосабливаться к существующим в ней коллективным мнениям, ценностям и нормам. Специфическую направленность приобретает деятельность групп давления, представляющих собой организации, созданные для защиты интересов и оказания давления на власти с целью добиться от них принятия таких решений, которые соответствуют их интересам. К ним можно отнести профсоюзы, организации предпринимателей, движения ветеранов, молодежи, феминистские и другие движения.

Французский социолог Р. Лапьер рассматривал социальный контроль в качестве средства, обеспечивающего процесс усвоения индивидом ценностей и норм культуры, и механизма передачи этих ценностей и норм от поколения к поколению. Он считал, что действие данного механизма реализуется посредством трех видов санкций: физических (наказание индивида за нарушение групповых норм); экономических (запугивание, штраф и др.); административных (освобождение от должности, понижение по службе, арест и др.).

Российские исследователи В.Н. Кудрявцев, A.M. Яковлев и др. рассматривают социальный контроль преимущественно в пла-

453

не криминологии с точки зрения предупреждения и пресечения преступности, создания условий для возвращения преступника к нормальной жизни общества.

На основании изложенного можно дать определение рас-

сматриваемого феномена. Социальный контроль представляет собой способ саморегуляции социальной системы, обеспечивающий упорядочивающее взаимодействие ее компонентов (индивидов, групп, общностей) посредством нормативного регулирования. Он включает в себя совокупность норм и ценностей, которые обладают по отношению к индивиду принудительной силой, а также санкции, применяемых в целях осуществления этих норм и ценно-

стей. Применительно к отклоняющемуся поведению социальный контроль означает совокупность усилий окружающих индивидов, групп и социальных институтов, направленных на предотвращение девиации, на помощь, наказание девиантов или их исправление. Направленность и содержание социального контроля, способы и формы его осуществления зависят от исторической обусловленности социально-политических, экономических, идеологических, социально-этнических, социокультурных, семейно-бытовых и иных особенностей данной социальной системы.

Существенное внимание проблемам организации и функционирования системы социального контроля уделено в структур- но-функциональной теории социальных систем, развитой Т. Парсонсом. Он считал неотъемлемым атрибутом существования нормального функционирования социальной системы стабильное и устойчивое поддержание нормативного порядка. Для этого необходимо, во-первых, обеспечить в пределах данной системы согласованность всех ее функций с поведенческими ожиданиями, устанавливаемыми посредством существующих в ней ценностей и норм. Для этого, во-вторых, надлежит обеспечить интернализацию ценностей и норм общества его членами, поскольку подобная социализация лежит в основе социальности любых сообществ и общества в целом. В-третьих, кроме взаимосвязанных интересов и отношений солидарности, возникающих в процессе социализации, необходима система авторитетной интерпретации нормативных обязательств, осуществляемая специально созданными в обществе институтами культуры, права, управления и т.п., которые в необходимых случаях должны применять и силу принуждения, без чего не может быть осуществлен «контроль над поведением». Этот трехуровневый социальный императив имеет внутренний и внеш-

454

ний аспекты. «Первый касается условий навязывания общих норм и облегчения выполнения существенных функций различными подразделениями общества. Второй касается предотвращения разрушительного вмешательства людей, не являющихся членами данного общества... Контроль или нейтрализация организованного использования силы является одной из функциональных потребностей при поддержании социального сообщества» (1; 506).

В обществе как единой и целостной социальной системе, в каждой его подсистеме— экономической, политической, социокультурной и т.п., в каждой его социальной общности - семья, трудовой коллектив, компания сверстников, этническая или профессиональная группа, — существует определенное согласие, нередко оформленное документально, относительно вклада, который должен вносить в общее дело, а следовательно, и в социальное взаимодействие каждый индивид, а поведение последнего в решающей степени определяется экспектациями (ожиданиями), обусловленными в данном сообществе культурными, моральными, политическими, юридическими и иными нормами. В любом из этих взаимодействий индивиду отводится определенная роль, обусловленная его социальным статусом - лидер, коммуникатор, оператор и др., а действующие нормы и правила определяют критерии, по которым поведение каждого из индивидов оценивается как нормальное, примерное, предосудительное, отклоняющееся и т.д. В таком взаимодействии индивиду, какую бы социальную роль он ни выполнял, отводится еще и роль объекта социального контроля, а социальным структурным образованиям - семье, трудовому коллективу, социокультурной или религиозной группе и т.п. - роль оценивающей, контролирующей и принуждающей силы. Разумеется, взаимодействие индивида и социальной общности носит более сложный характер, чем простая «подгонка» индивидуальных качеств под социальный стандарт: ведь каждая личность обладает определенным диапазоном социального выбора, определенными правами, гарантированными обществом, поэтому ее поведение в социальном смысле свободно, но должно соответствовать принятым в обществе (группе) нормам и правилам. Здесь важную роль играет степень социализации личности, уровень ее культурного развития, связанные с этим самосознание и самооценка субъекта, адекватность или, напротив, неадекватность восприятия и оценки им социальной ситуации. Социальное же (групповое) взаимодействие, выступая в системе социального контроля в виде оценочной

455

и регулирующей реакции на индивидуальное поведение, выполняет роль социального стимула (положительного или отрицательного), предопределяющего характер последующих индивидуальных действий, а в необходимых случаях (когда наличествует отклонение от нормы) — и их коррекцию.

Социальный контроль в процессе своего функционирования в определенной социальной системе (общество в целом, этническая или профессиональная группа, территориальная, профессиональная или политическая общности и т.п.) сам представляет собой сложно организованную, многоступенчатую, иерархизированную систему, состоящую из ряда взаимодействующих компонентов.

Первым из таких компонентов является индивидуальное действие (поступок), проявляющееся в процессе активного взаимодействия индивида с социальной средой, будь что познавательные операции, оценочные суждения или производственная, политическая, культурная либо всякая иная деятельность. Вторым непременным компонентом социального контроля выступает вполне определенная (поддерживающая, осуждающая, негодующая и т.п.) реащия социального окружения на индивидуальное действие в соответствии с объективно существующей (в культуре, морали, праве и г.п.) социальной шкалой оценок. Однако сама эта шкала оценок является производной от существующей и функционирующей в обществе (группе) системы идеалов, ценностей, норм и образцов поведения. Поэтому данная система, весьма гибкая и динамичная, при всей своей устойчивости, представляет собой очень важный третий компонент социального контроля.

Одним из важнейших результатов функционирования социальной шкалы оценок является категоризация (т.е. отнесение к определенному виду) индивидуального поступка и соответствующая его оценка (одобряющая, порицающая, осуждающая и т.п.) социальным окружением, будь это семья, компания сверстников, сослуживцы или поклонники какого-то вида спорта, стиля в музыке, живописи и т.п. Такая категоризация составляет четвертый компонент сложной и многосторонней системы социального контроля.

Категоризация индивидуального поведения, его оценка, включая и приклеивание социальных ярлыков — «выдающийся политик», «талантливый шахматист», «закоренелый преступник» и т.п. - зависит от характера и направленности общественного сознания. Общественное сознание, групповое (коллективное) мнение,

456

оказывая давление на жизненное самоопределение индивида, его ориентации и ценностные установки, обусловливают в значительной мере направленность и содержание позитивных или негативных социальных санкций, применяемых обществом (группой) по отношению к индивидам, допустившим то или иное отклонение от действующих социальных норм. Поэтому общественное сознание и групповое (коллективное) мнение составляют в своей совокупно-

сти пятый компонент социального контроля, а применяемые обществом или группой социальные санкции — шестой его компонент.

Каждый индивид реагирует избирательно на действующие в обществе социальные шкалы оценок и поступает не только в соответствии с ними, но и в соответствии со своими взглядами, убеждениями, интересами, которые могут не только совпадать с общепринятыми нормами, но и расходиться с ними. Дело в том, что под влиянием действующей в обществе шкалы оценок формируется и функционирует присущая каждой отдельной личности своя собственная, индивидуальная шкала оценок, производная от социальной направленности личности, ее установок, мировоззрения, смысложизненных ориентации. Обладая относительной автономией (вследствие уникальности каждой личности) по отношению к социальной шкале оценок, она наряду с нею играет важную регулирующую роль в осуществлении намерений, стремлений, поступков того или иного человека и поэтому является важным, седьмым по счету компонентом системы социального контроля.

Результатом функционирования индивидуальной шкалы оценок является социальная идентификация личности (присущее ей чувство общности с определенными социальными группами) и вытекающее из нее принятие и выполнение определенной социальной роли. Содержание и направленность социальной иденти-

фикации и процесс принятия (выполнения) социальной роли, т.е.

индивидуальная самокатегоризация индивида, составляет восьмой компонент социального контроля (в данном случае - самоконтроля).

Что же касается самокатегоризации личности, то она зависит от особенностей ее индивидуального самосознания, оценки социальной ситуации, в которой она оказалась и действует и которая, по определению выдающегося философа-экзистенциалиста К. Ясперса, образует для личности смысловую действительность, т.е. конкретную действительность ее повседневного существования, но в то же время определяется и самооценкой. Содержание же и

457

направленность самооценки и самоопределения личности обусловливает ее последующее индивидуальное поведение, вследст-

вие чего индивидуальная самооценка и самоопределение составляет следующий, девятый по счету компонент социального контроля.

Разумеется, охарактеризованные компоненты действуют не разрозненно друг от друга и не в линеарном порядке, строго следуя друг за другом, а в различных сочетаниях и взаимодействиях, составляя в своей совокупности многогранную систему социального контроля. Но в этой системе наряду с перечисленными компонентами действуют социальные нормы (требования, предписания, образцы, пожелания, запреты и ожидания соответствующего поведения), а также различные способы социального контроля — неформальный и формальный контроль, поощрение, осуждение, удержание (устрашение), предотвращение, сдерживание, наказание - и его средства - санкции, с помощью которых общество корректирует поведение своих членов.

Санкции социального контроля подразделяются на формаль-

ные, официально предписанные обществом или организацией (повышение или понижение должностного статуса, награда, наказание и т.п.), и неформальные (одобрение, негодование и др.). Они также делятся на позитивные, посредством которых общество или группа стимулирует индивида за соответствующее принятым нормам поведение (общественное признание заслуг, премирование, присвоение почетного звания и т.п.) и негативные (общественное порицание, штраф, осуждение, изоляция и др.), применяемые к лицам, нарушающим действующие в обществе (группе) нормы.

Различие между неформальными и формальными способами социального контроля лучше всего показать на жизненном примере. Когда вы приглашаете друзей на обед или ужин, у вас существует убеждение, что они будут пользоваться столовыми приборами, не станут хватать пищу руками, а употребят ножи, вилки или ложки, станут пользоваться салфетками, а не вытирать губы и подбородок скатертью, не позволят себе бросаться тарелками. Вы можете быть также уверены, что, покидая вашу квартиру, гости не прихватят с собой пылесос или стереоантенну. Ваши друзья или знакомые не поступят так, потому что они находятся под воздействием неформального контроля, воплощенного в общепринятых нормах поведения, в обычаях и традициях, в общественном мнении.

458