Антонович

.pdfпредставление о функциональных характеристиках пищевода и его сфинктериых зон: эластичности стенок, эффективности сфинк теров, смещаемости, скорости прохождения взвеси бария по пи щеводу и его сократительной функции. Последнюю лучше изучать в горизонтальном положении, в котором усиливаются моторика пищевода и даже небольшие двигательные нарушения, вследствие чего облегчается их диагностика [Рабкин И. X. и др., 1969; Араблинский В. М., Сальман М. М., 1978]. В горизонтальном положе нии снижается скорость продвижения контрастного вещества, про исходит более равномерное заполнение пищевода на большом про тяжении, что способствует выявлению тонких морфологических изменений. Состояние физиологической кардии также более на глядно выявляется при исследовании в горизонтальном положе нии в косых проекциях.

При отсутствии жалоб достаточно обследовать больного в вер тикальном положении, используя жидкую бариевую взвесь. По следовательно изучают акт глотания, смещаемость пищевода, фор му и ширину его просвета, состояние контуров, характер спаде ния стенок. Обязательно оценивают состояние пневморельефа и функцию кардии. Вначале проводят исследование в правой косой проекции, а затем используют и другие, с тем чтобы не пропус тить небольшие изменения контуров, сдавления, искривления и т. п. Обращают внимание на задержку жидкости или воздуха в просвете, наличие спастических сокращений. Для того чтобы оце нить моторику пищевода и определить рельеф слизистой оболоч ки, обследуемому дают одну — две чайные ложки стандартной ба риевой взвеси (сметанообразной консистенции). Состояние пище вода и сфинктеров фиксируют на одной — двух обзорных рентге нограммах.

При наличии каких-либо отклонений от нормы для детального изучения моторики при подозрении на грыжу пищеводного от верстия диафрагмы или недостаточность кардии необходимо про должить исследование в горизонтальном положении в косых про екциях, используя стандартную бариевую взвесь. Пищеводно-же- лудочный переход изучают при спокойном дыхании, а также в момент глубокого вдоха и выдоха. Определяют длительность пас сажа взвеси бария по пищеводу: время его полного опорожнения после приема 15 мл взвеси составляет в среднем 3 мин. Выявлен ные изменения фиксируют на прицельных и обзорных рентгено граммах, флюорограммах или другим способом.

Для уточнения характера двигательных расстройств, а также при дифференциальной диагностике спазма и органических суже ний пищевода широко используют фармакологические пробы. При этом следует иметь в виду, что холинергические препараты (ацетилхолин, мехолин, карбохолин) повышают тонус мышцы пи щевода и усиливают перистальтику пищевода. Применение их при ахалазии вызывает сильные и болезненные сокращения пищевода [Моргенштерн А. 3., 1968; Niemann H. et al., 1970], на чем и основывается дифференциальная диагностика этого вида патоло-

11

гии и органических сужений дистального конца пищевода. Холинолитические препараты (атропин, метацин, бускопан) оказы вают выраженное спазмолитическое действие, снижают мышеч ный тонус пищевода, значительно ослабляют перистальтику, сни мают спазмы [Гребнев А. Л., 1967; Моргенштерн А. 3., 1968; Рабухина Н. А., 1971; Niemann H. et al., 1970, и др.]. В связи с этим данные препараты применяют для уточнения характера дви гательных расстройств в различных отделах пищевода, распро страненности опухолевого процесса, при диагностике варикозно расширенных вен. При кардиоспазме наиболее эффективны миорелаксанты прямого нейротропного действия: нитроглицерин, но-шпа, папаверин [Власов П. В., и др., 1979, и др.].

В связи с анатомо-функциональными особенностями различ ных отделов пищевода и развивающихся в них патологических процессов необходим дифференцированный подход к применению методик рентгенологического исследования [Власов П. В. и др., 1976, и др. . Выбор методики исследования верхней трети пище вода определяется высокой двигательной активностью, в этих слу чаях следует применять специальные средства регистрации быст ротекущих динамических процессов, адекватные особенностям мо торики: видеомагнитную запись в условиях рентгенотелевидения, программированную флюорографию с использованием фотоплен ки шириной 70 и 100 мм. Хорошие результаты дает релаксаци онная фарингоэзофагография [Грановская Ф. М., 1965; Holtz S. et al., 1963, и др.]. В средней трети пищевода бариевая взвесь продвигается более медленно, поэтому при исследовании этого от дела эффективны стандартные методики исследования, двойное контрастирование и париетография. При исследовании нижней сфинктерной зоны большое значение имеют фармакологические и функциональные пробы, а также различные положения больного. При проведении рентгенологического исследования пищевода сле дует учитывать возрастные особенности больного.

Г л а в а II

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ПИЩЕВОДА

У взрослых нижний отдел глотки, или гортаноглотка, и пищевод вне акта глотания находятся в спавшемся состоянии и бел искус ственного контрастирования не видны. У детей и стариков в про свете пищевода может содержаться воздух. Он также появляется в шейном отделе пищевода после поверхностных травм слизистой оболочки или в результате нескольких пустых глотков.

При обзорном рентгенологическом исследовании в боковой про екции пищеводу соответствует мягкотканная тень, расположенная между передней поверхностью позвоночника и воздушным стол бом трахеи. Ширина этой тени меньше диаметра трахеи или тела прилежащего позвонка и примерно одинакова на всем протяже нии. В области глоточно-пищеводного перехода в толще превертебральных мягких тканей нередко можно наблюдать обызвествле ние перстневидного хряща, а расширение мягких тканей ниже хряща соответствует верхнему пищеводному сфинктеру. При на личии воздуха в пищеводе нижний край нормально сомкнутого сфинктера становится видимым на уровне CvI. На шее в составе превертебральных тканей можно видеть более прозрачную узкую полоску, отображающую жировую ткань, находящуюся позади глотки и пищевода. Обызвествления, расположенные позади этой полоски не следует принимать за инородные тела пищевода [Whalen J., Woodruff L., 1970, и др.].

На прямой рентгенограмме грудной клетки выявляется еще несколько полосок или линий, имеющих отношение к пищеводу [Vantrapen G., Hellemans J., 1974]. Задняя медиастинальная ли ния образуется между сближающимися листками плевры позади пищевода. Она проецируется выше дуги аорты через просвет тра хеи как узкая вертикальная полоска, исчезающая в краниальном направлении над ключицами, и более отчетливо видна на томо граммах, выполненных через плоскость трахеи. Передняя медиа стинальная линия образуется в результате наложения теней вис церальной и париетальной плевры верхней доли правого легкого, она такн;е проецируется на трахею, но располагается более ме диально, чем задняя медиастинальная линия. При контрастиро вании пищевода вдоль его боковых стенок видны так называемые параэзофагеальные полоски, отображающие жировую прослойку между пищеводом и плеврой.

Выявление нормальных медиастинальных линий и параэзофагоальных полосок имеет диагностическое значение, свидетельствуя о хорошей эластичности пищевода. Смещение, либо отсутствие

13

этих структур указывает на патологические изменения пищевода или окружающих его тканей.

Рентгенологическая картина контрастированного пищевода непостоянна и динамична. В ней можно выделить несколько фаз, следующих одна за другой [Кевеш Л. Е., 1970]. Вначале наблю дается тугое заполнение просвета бариевой взвесью. Во второй фазе движущийся вслед за контрастной массой воздушный столб вместе с осевшей на стенках пищевода бариевой взвесью образу ет картину пневморельефа или двойного контрастирования. После этого пищевод частично спадается и создаются наиболее благо приятные условия для изучения рельефа слизистой оболочки. В дальнейшем пищевод полностью спадается и освобождается от бариевой взвеси. Рентгенологическая картина пищевода также су щественно зависит от функциональных и анатомических особен ностей окружающих органов и структур, фазы глотания и дыха ния, положения обследуемого и проекции исследования.

При тугом заполнении пищевод имеет вид слегка изогнутой лентовидной тени шириной 1,5—3 см [Каган Е. М., 1968; Рудерман А. И., 1982; Zaino С, Beneventano Т., 1975]. Его положение и конфигурация определяются окружающими органами, некото рые из которых вызывают нормальные вдавления или сужения просвета. Эти вдавления и суженные участки лучше видны при полутугом заполнении бариевой взвесью.

Глотка и верхний отдел пищевода заполняются бариевой взвесью как единое целое; в прямой проекции они имеют вид булавы, в боковой — неправильной воронки [Даниленко С. С., 1952; Кевеш Л. Е., 1970; Vantrapen G., Hellemans J., 1974, и др.]. Границу между ними чаще всего можно определить лишь прибли зительно (рис. 1, 2). В прямой проекции ей соответствует пере ход суживающегося просвета глотки в линейную тень пищевода. Иногда здесь можно видеть неглубокое кольцевидное сужение [Templeton F., 1964], которое более отчетливо видно при неболь шом глотке, а также в начальный момент поступления бариевой взвеси в пищевод. В боковой проекции верхний конец пищевода определяют по зарубке или неглубокому вдавлению на переднем контуре бариевого столба, обусловленному нижним краем перст невидного хряща. На задней стенке этому вдавлению соответству ет более широкое вдавление от перстневидно-глоточной мышцы, а сужение просвета между двумя вдавлениями является отобра жением верхнего пищеводного сфинктера. Это первое сужение пищевода в зависимости от фазы глотания располагается на уров не C V I — С V I I . ЕГО глубина и протяженность варьируют у разных лиц и даже в различные моменты одного глотательного движения (Л. Е. Кевеш).

После опорожнения глотки верхний пищеводный сфинктер со кращается и принимает вид тонкой линии, ниже которой виден расширенный контрастным веществом или воздухом шейный от дел пищевода, а выше — остатки бариевой взвеси в грушевидных синусах. В боковой проекции эта контрастная полоска располага-

14

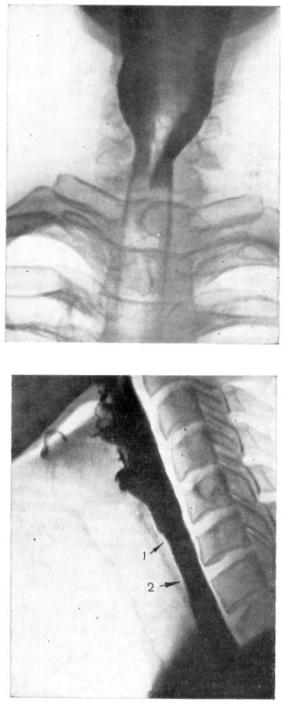

Рис. 1. Рентгенограм ма глотки и шейного отдела пищевода при тугом заполнении в прямой проекции.

Рис. 2. Рентгенограм ма глотки и шейного отдела пищевода при тугом заполнении в боковой проекции.

1 — граница глотки и пищевода; 2 — верх ний пищеводный сфинк тер.

Рис. 3. Рентгенограмма гло- точио-пищеводного пере хода после прохождения бариевого комка в прямой проекции.

1 — стрелкой указан верхний пищеводный сфинктер.

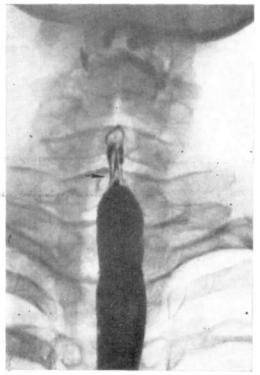

ется посредине между позвоночником и трахе ей и нередко образует легкий изгиб кпереди (рис. 3, 4). При пробе Вальсальвы в модифи кации Бромбара этот изгиб резко выражен вследствие опускания глотки относительно фиксированного шейно го отдела пищевода [Л. Е. Кевеш, С. Zaino и Т. Beneventano и др.].

Верхний пищевод ный сфинктер или, по образному выражению G. Killian (1908), «рот» пищевода, является

функциональным механизмом, роль которого выполняют волокна циркулярного мышечного слоя, расположенного на верхнем конце пищевода, и перстневидно-глоточная мышца, поскольку четкой анатомической границы между ними не существует. Расслабление и сокращение этого сфинктера являются интегральными состав ляющими нормального акта глотания, пусковым механизмом пер вичной перистальтической волны и глоточно-кардиального реф лекса.

В прямой проекции верхняя треть пищевода отклоняется вле во от срединной линии. Дуга аорты смещает его вправо на уровне Tiv. Ниже бифуркации трахеи ход пищевода непостоянный и за висит от состояния нисходящей аорты и левых отделов сердца, которые смещают пищевод вправо. Это смещение более заметно у пожилых людей и больных с эмфиземой легких, однако пище вод никогда не выходит за правый контур срединной тени. От уровня TvIII пищевод постепенно отклоняется влево в направле нии пищеводного отверстия диафрагмы. Абдоминальный отдел пи щевода впадает в желудок под острым углом (Гиса), величина которого непостоянна, но в нормальных условиях не превышает 90° [Миртаниев Ш. М., 1965; Каган Е. М, 1968; Vantrapen G., Hellemans J., 1974, и др.].

По левому контуру контрастироваиного пищевода определя-

16

Рис. 4. Рентгенограмма гло- точно-пищоводного пере хода после прохождения бариевого комка в боковой проекции.

1 — спавшиеся грушевидные синусы; 2 — верхний пище водный сфинктер.

ются вдавления от дуги аорты и левого главно го бронха и несколько выбуханий: над аортой, между аортой и левым главным бронхом, меж ду бронхом и левым предсердием.

Промежуток между тенью контрастированного пищевода и краем легкого описывают как «параэзофагеальные по лоски» [G. Vantrapen и J. Hellemans и др.]. Они являются отображением стенки пищевода и периэзофагеальной жиро

вой ткани. Эти светлые полоски шириной 4—5 мм, повторяющие ход пищевода, более постоянно видны справа, начиная с уровня бифуркации трахеи. Слева эти полоски выявляются реже и толь ко в нижнегрудном отделе, что обусловлено положением медиастинальной плевры. В составе параэзофагеальных полосок на то мограммах между более светлой жировой тканью и бариевой взвесью в пищеводе определяется мягкотканная линейная тень пищеводной стенки. Правая параэзофагеальная полоска имеет диагностическое значение; она может быть смазанной или пере

крываться при расширении правого |

корня, увеличении левого |

|

предсердия, плевральных выпотах и т. д. |

|

|

В боковой проекции тень контрастированного пищевода рас |

||

полагается между позвоночником и |

воздушным столбом |

трахеи, |

а в ретрокардиальном пространстве |

плавно отклоняется |

кпереди |

в направлении кардии. Дуга аорты и левый главный бронх обра зуют вдавления на переднем контуре тени пищевода, между ко торыми образуется выбухание. Контур задней стенки пищевода зависит от состояния позвоночного столба. У высоких субъектов может определяться плоское вдавление по заднему контуру тенй пищевода соответственно расположению нисходящей аорты.

Сужения просвета пищевода, обусловленные дугой аорты и ле вым главным бронхом, и выбухание между ними лучше видны в

. 17

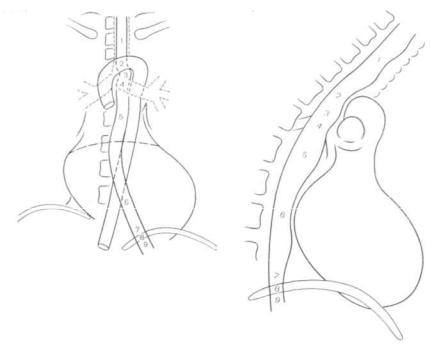

Рис. 5. Сегменты пищевода по Бромбару в прямой проекции (схема). Объяснение в тексте.

Рис. 6. Сегменты пищевода по Бромбару в боковой проекции (схема). Объяснение в тексте.

правой косой проекции. В левой косой проекции пищевод выгля дит почти прямым, за исключением вдавления на уровне Tv—TVI, вызванного прилеганием нисходящей части грудной аорты. При этом в правой косой проекции краеобразующими являются переднелевая и заднеправая стенки пищевода, а в левой косой проек ции — соответственно переднеправая и заднелевая стенки.

Для того чтобы точно определить локализацию патологических изменений в пищеводе, выделяют несколько сегментов. Наиболь шее распространение получило предложенное Бромбаром (1956) деление пищевода на девять сегментов: 1) трахеальный (надаортальный); 2) аортальный; 3) межаортобронхиальный; 4) брон хиальных!; 5) подбронхиальный; 6) ретрокардиальный; 7) наддиафрагмальный; 8) внутридиафрагмальный; 9) поддиафрагмальный, или абдоминальный (рис. 5, 6).

Т р а х е а л ь н ы й |

(I) сегмент пищевода имеет длину 8—10 см |

и протяженность от |

уровня Cvi до верхнего края дуги аорты. |

В прямой проекции он имеет вид постепенно расширяющейся лентовидной тени, которая в дистальном направлении смещается влево. При увеличении щитовидной железы ее доли могут обус ловить симметричные вдавления ниже глоточно-пищеводного пе рехода. На уровне верхнего отверстия грудной клетки из-за ле востороннего смещения этого сегмента часто наблюдается косо идущее просветление по правому контуру пищевода, обусловлен-

18

ное трахеей. При узкой апертуре грудной клетки оно может иметь вид глубокого вдавления или дольчатого дефекта наполнения на уровне GvII—TI, который особенно хорошо виден в правой косой проекции. Это вдавление уменьшается или полностью исчезает при наклонах головы кпереди или поворотах влево.

В боковой проекции задняя стенка контрастированного пище вода идет параллельно передней поверхности позвоночника и от стоит от нее па 2—3 мм. В зависимости от состояния позвоночни ка наблюдается слабовыраженная или значительная волнистость контура задней стенки. Передняя стенка пищевода плавно повто ряет контур воздушного столба трахеи и отделена от него мягкотканной полоской, ширина которой определяется суммой теней стенок пищевода и трахеи и в нормальных условиях одинакова на всем протяжении.

А о р т а л ь н ы й (II) сегмент пищевода |

соответствует |

уровню |

Tiv и продолжается от верхнего края дуги |

аорты до |

верхнего |

края бифуркации трахеи. Его длина зависит от протяженности грудной аорты и составляет 2,5—3 см. Характерны вдавление на левом и переднем контурах и сужение просвета до 1,5 см, обус ловленные дугой аорты. Это второе физиологическое сужение пи щевода. Степень выраженности сужения пищевода изменяется с возрастом: у детей оно выражено слабо или отсутствует, а у ста риков аорта не только сдавливает, но и в некоторых случаях сме щает этот сегмент пищевода, а сборенные складки слизистой обо лочки могут обусловить зубчатость контура. Над участком суже ния может наблюдаться кратковременная задержка контрастного вещества с образованием более или менее выраженного расшире ния выше дуги аорты.

М е ж а о р т о б р о н х и а л ь н ы й |

(III) сегмент длиной 2—3 см |

соответствует участку пищевода |

от нижнего края аортального |

вдавления до верхнего края левого главного бронха. Его называ ют также аортобронхиальным треугольником. Для этого сегмента характерно расширение просвета пищевода в правой косой проек ции. У пожилых людей и больных с эмфиземой легких оно мо жет принимать вид псевдодивертикула. При воспалительных про цессах в смежных органах и медиастинитах этот сегмент может деформироваться.

Б р о н х и а л ь н ы й (IV) сегмент является местом расположе ния третьего физиологического сужения пищевода, вызванного давлением левого главного бронха. Длина сегмента равна 1— 1,5 см и определяется углом бифуркации трахеи: чем он острее, тем на большем протяжении бронх контактирует с пищеводом. Прилегающий бронх в прямой проекции обусловливает косое ли нейное просветление тени контрастированного пищевода, а в бо ковой и правой косой проекциях — вдавления на переднем или переднелевом контурах. Эти вдавления более выражены при ши рокой бифуркации трахеи. При увеличении бронхопульмоиальных лимфатических узлов сужение просвета пищевода на этом уров не становится более выраженным.

19

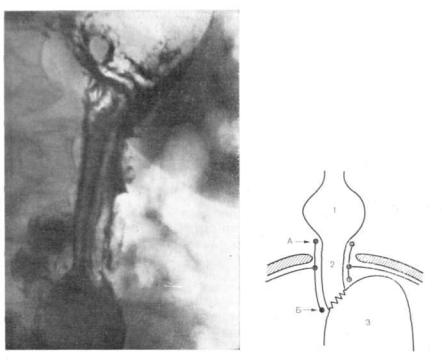

Рис. 7. Рентгенологическое изображение кардиального отверстия желудка.

Рис. 8. Нижняя сфинктерная зона (схема).

1 — ампула пищевода; 2 — физиологическая кардия меж ду листками френоэзофагеальной мембраны; 3 — желудок.

П о д б р о н х и а л ь н ы й (V) сегмент длиной 5 см простирает ся от бифуркации трахеи до нижнего края левого главного брон ха или до верхнего края левого, предсердия. Нисходящая аорта может давать плоское вдавление на левой стенке этого сегмента пищевода, а при расширении смещать его вправо и кпереди. Из многочисленных лимфатических узлов, окружающих пищевод на этом уровне, ближе всех к передней поверхности прилежат бронхопульмональные. При их увеличении контрастированный пище вод смещается кзади и вправо.

Р е т р о к а р д и а л ь н ы й (VI) сегмент — часть пищевода, тес но прилежащая к перикарду левого предсердия и левого желудоч ка сердца. Он простирается от нижнего края левого главного брон ха до Туш. Нисходящая аорта пересекает этот сегмент слева на право и оттесняет от позвоночника. В левой косой проекции у высоких субъектов она образует плоское вдавление на заднелевой стенке контрастированного пищевода. Увеличенные левые отделы сердца отклоняют пищевод вправо и кзади, что лучше видно в правой косой проекции, а при расширении аорты он смещается вправо и кпереди. У пожилых людей иногда наблюдается выра женное сдавление этого сегмента пищевода между сердцем и аор

той, что может явиться, причиной дисфагии. |

|

Н а д д и а ф р а г м а л ь н ы й (VII) сегмент |

пищевода длиной |

3—5 см заметно отклоняется влево и кпереди |

по направлению к |

20