- •Введение

- •Лекция 1

- •1.Понятие системы, терминология. Определения

- •2. Основные факторы, определяющие принципы организации электронных вычислительных машин

- •Лекция 2 Структурная организация вычислительных машин

- •Глава 2 Функциональная организация (архитектура) эвм

- •2. Режимы работы эвм (организация вычислительных процессов)

- •0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Лекция 4. Иерархия памяти эвм

- •1. Многоуровневая организация памяти эвм

- •Лекция 5 Представление информации в эвм

- •Лекция 6 Способы адресации в эвм

- •1.Базовые способы адресации

- •Лекция 7 Организация адресного пространства

- •Лекция 8 Особенности архитектуры пэвм ibm pc

- •1 Машинные элементы информации

- •Лекция 8 Структурная организация эвм

- •1 Понятие структурной организации эвм

- •2 Классы устройств электронных вычислительных машин

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Лекция 4. Иерархия памяти эвм

1. Многоуровневая организация памяти эвм

Определение : память – это часть ЭВМ, предназначенная для запоминания и выдачи информации по запросам.

Функции памяти: прием информации на хранение по запросам записи, хранение, выдача информации по запросам чтения.

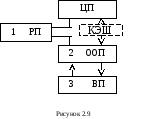

П амять

современных ЭВМ строится по трехуровневой

иерархической схеме (рисунок 2.9).

амять

современных ЭВМ строится по трехуровневой

иерархической схеме (рисунок 2.9).

Первый уровень памяти состоит из РОН и кэш-памяти и строится на базе сверхоперативных ЗУ (СОЗУ). Второй уровень памяти состоит из ячеек ООП и строится на базе ОЗУ. Третий уровень памяти составляют ЗУ, информация которых напрямую недоступна ЦП. Строится она на базе различного рода внешних ЗУ (ВЗУ): накопителей на магнитных дисках (НМД), накопителей на магнитных лентах (НМЛ), накопителей на оптических дисках (НОД) и др.

Определение 2: память ЭВМ - это совокупность ЗУ, объединенных в единую систему, управляемую ЦП.

Память первого уровня (т.н. СОП) предназначена для увеличения быстродействия процессора, поэтому строится на основе СОЗУ типа SRAM небольшой емкости и сверхвысокого быстродействия. Например, количество РОН в разных типах ЭВМ измеряется единицами, десятками, быстродействие в несколько (в 3-5) раз выше быстродействия ОЗУ. Удельная стоимость хранения информации – высокая. Увеличение быстродействия процессора обеспечивается тем, что при выполнении команд многие обращения к медленным ячейкам ООП подменяются обращениями к быстрым ячейкам СОП (регистрам регистровой памяти РП (РОН) или ячейкам КЭШ-памяти (Cache-memory – “скрытая” память).

Память второго уровня ООП (main memory) предназначена для хранения программ и данных: емкость большая, измеряется МВ, быстродействие высокое, удельная стоимость умеренная. Строится на основе ОЗУ динамического типа (SRAM).

Память третьего уровня (ВП) предназначена для хранения очень больших объемов информации. Во ВП размещаются базы данных, пакеты прикладных программ (ППП) и т. п. Она строится на базе различных внешних ЗУ (ВЗУ) типа НМД, МОД, НМЛ и др. очень большой емкости, но небольшого быстродействия и удельной стоимости.

Трехуровневая организация обеспечивает существенное увеличение емкости памяти при умеренном росте ее стоимости S: S=δ1E1+δ2E2+δ3E3.и умеренном быстродействии: V1>Vпам>V2>>V3. Доказательство: δ1> δ2>> δ3, E3>> E2>> E1.

Это компромиссное решение. Чем больше емкость E и выше быстродействие V памяти, тем выше производительность ЭВМ. С другой стороны, чем больше E и V, тем больше стоимость памяти. Отсюда противоречие в смысле цены производительности: I=S/ - что растет больше - числитель или знаменатель? При трехуровневой организации знаменатель растет больше, чем числитель. Следовательно, цена производительности уменьшается и эффективность растет.

Итак, СОП увеличивает быстродействие ОП и, следовательно, быстродействие ЦП и скорость обработки информации. ВП существенно снижает удельную стоимость всей памяти. Другая причина появления ВП - съемные носители информации, которые можно использовать индивидуально, т.е. как средства ввода/вывода больших объемов информации пользователя.

2.Средства защиты основной оперативной памяти

Проблема защиты (безопасности) информации стоит очень остро – по оценкам специалистов потери, вызванные нарушениями информационной безопасности , составляют от 150 до 300 млрд долларов в год (пиратское копирование и использование программ, вирусы, хакеры и др.).

Принято различать три уровня защиты информации:

правовой (законодательный),

административный (администраторы сетей, например),

аппаратно-программный (технический).

Системы защиты информации принято разделять по уровням безопасности (в порядке убывания уровня защищенности): А1, В3, В2, В1, С2, С1, D.

Здесь рассмотрим аппаратные методы защиты информации в ООП – как необходимое средство мультипрограммирования. В ЭВМ, работающих в мультипрограммных режимах, каждой задаче (программе) выделяется своя область ОП (ОП делится на части). Естественно, эти области должны быть недоступны другим задачам. Эта недоступность обеспечивается специальными средствами защиты памяти: они должны обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа к ней

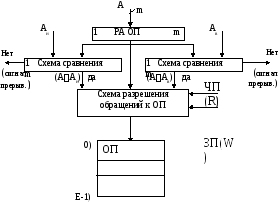

Простейший способ защиты ОП - слежение за границами области памяти, выделенной задаче: при каждом обращении к ОП по исполнительному адресу А проверяется его принадлежность интервалу [Ав,Ан], где Ав,Ан (Ан>Ав) – адреса нижней и верхней границ области памяти. Если А не принадлежит этому интервалу, то обращение по адресу А блокируется и вырабатывается сигнал прерывания «нарушение защиты ОП». Если он не замаскирован, то вызывает прерывание. Назначение группы адресов осуществляет ОС. Схема защиты по методу граничных адресов представлена на рисунке 2.10. Ее недостатки: не гибкая система с точки зрения распределения ОП, существенные затраты оборудования. Их можно уменьшить, если защищать ОП с точностью не до ячеек, а до страниц емкостью Е=2k. Это уменьшает разрядность схем сравнения до km.

Рисунок 2.10

Рисунок 2.10

Недостаток метода граничных адресов: распределение памяти после завершения задачи требует пересчета граничных адресов (т.к. новая задача в эту область обычно точно не вписывается) и, следовательно, перемещения информации.

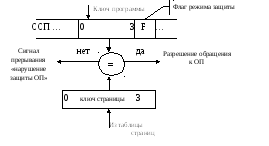

Для защиты информации в ОП можно использовать другой, более гибкий способ - механизм защиты типа «замок-ключ», который используется в ЭВМ типа IBM 370. Суть: ОС выделяет задаче (программе) одну или несколько страниц в ОП, причем не обязательно соседних. На каждую из них “вешает” одинаковые “замки”, которые можно открыть одним и тем же ключом (замков много, ключ – один, у пользователя - так называемый ключ программы, заносится в регистр ССП при выполнении программы). Для хранения «замков» страниц ( в терминологии фирмы IBM - ключей страниц) используется таблица страниц, в которую ОС заносит их значения, численно равные ключу программы. Схема защиты представлена на рисунке 2.11.

П ри

каждом обращении к ОП производится

сравнение ключа программы (из ССП) с

ключом страницы, извлекаемым из таблицы

страниц. В случае не сравнения доступ

к ОП блокируется и вырабатывается сигнал

прерывания.

ри

каждом обращении к ОП производится

сравнение ключа программы (из ССП) с

ключом страницы, извлекаемым из таблицы

страниц. В случае не сравнения доступ

к ОП блокируется и вырабатывается сигнал

прерывания.

Рисунок 2.11

Следует отметить, что работа механизма защиты зависит от флага F, который определяет режим защиты: F=0 – защита только в случае записи, F=1 – и при чтении и при записи.