- •Факультет пгс-о . Кафедра Металлические конструкции курсовой проект

- •Мытищи 2006 г. Содержание

- •1. Исходные данные

- •2. Компоновка конструктивной схемы каркаса здания

- •2.1 Размещение колонн в плане

- •2.2 Определение генеральных размеров поперечных рам здания

- •2.2.1 Вертикальная компоновка

- •2.2.2 Горизонтальная компоновка

- •2.3 Выбор схемы связей здания

- •2.3.1 Связи между колоннами

- •2.3.2 Связи по верхним поясам ферм

- •3.2 Определение расчётных усилий.

- •3.3 Подбор сечения балки.

- •3.4 Проверка прочности сечения.

- •4. Расчет поперечной рамы каркаса

- •4.1 Расчетная схема рамы

- •4.2 Нагрузки на поперечную раму

- •4.2.1 Постоянная нагрузка

- •Расчетный вес колонны.

- •4.2.2 Снеговая нагрузка

- •4.2.3 Вертикальные усилия от мостовых кранов

- •4.2.4 Ветровая нагрузка

- •4.3 Статический расчет рамы

- •4.3.1 Расчет на постоянные нагрузки

- •4.3.2 Расчет на снеговую нагрузку

- •4.3.3 Расчет на вертикальную нагрузку от мостовых кранов

- •4.3.4 Расчет на горизонтальные нагрузки от мостовых кранов

- •4.3.5 Расчет на ветровую нагрузку

- •4.3.6 Составление таблицы расчетных усилий в сечениях рамы

- •5. Расчет и конструирование стропильной фермы

- •5.1 Сбор нагрузок на ферму

- •5.1.1 Постоянная нагрузка

- •5.1.2 Снеговая нагрузка

- •5.3 Подбор сечений стержней фермы

- •5.3.1 Подбор сечений верхнего пояса фермы

- •5.3.2 Подбор сечений нижнего пояса фермы

- •5.3.3 Подбор сечений раскосов фермы

- •5.3.4 Подбор сечений стоек фермы

- •5.4 Расчет сварных швов прикрепления раскосов и стоек

- •5.5 Конструирование и расчет узлов стропильной фермы

- •5.5.1 Конструирование промежуточных узлов

- •5.5.2 Конструирование и расчет опорных узлов

- •5.5.3 Конструирование и расчет укрупнительных узлов

- •5.5.3.1 Верхний укрупнительный стык

- •5.5.3.2 Нижний укрупнительный стык

- •6. Расчет и конструирование колонны

- •6.1 Определение расчетных длин колонны

- •6.2 Подбор сечения верхней части колонны

- •6.2.1 Компоновка сечения

- •6.2.2 Проверка устойчивости в плоскости действия момента

- •6.2.3 Проверка устойчивости из плоскости действия момента

- •6.3 Подбор сечения нижней части колонны

- •6.3.1 Компоновка сечения

- •6.3.2 Проверка устойчивости ветвей

- •6.3.2.1 Из плоскости рамы.

- •6.3.2.2 В плоскости рамы.

- •6.3.3 Расчет решетки подкрановой части колонны

- •6.3.4 Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого стержня

- •6.4 Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны

- •6.5 Расчет и конструирование базы колонны

- •6.5.1 База наружной ветви.

- •Участок 1.

- •Участок 2.

- •Участок 3.

- •Участок 4.

- •6.5.2 База подкрановой ветви.

- •6.5.3 Расчет анкерных болтов крепления подкрановой ветви.

- •6.5.4 Расчет анкерных болтов крепления наружной ветви.

- •6.5.5 Подбор сечения накладки под анкерные болты.

- •7. Список используемой литературы

6.3.2.2 В плоскости рамы.

Из условия равноустойчивости подкрановой ветви в плоскости и из плоскости рамы определим требуемое расстояние между узлами решетки:

![]() ;

;

![]() см.

см.

Принимаем lB1 = 273 см, разделив нижнюю часть колонны на целое число панелей.

Проверим устойчивость ветвей в плоскости рамы (относительно осей х1-х1 и х2-х2).

- для подкрановой ветви:

![]() - устойчивость

обеспечена.

- устойчивость

обеспечена.

- для наружной ветви:

![]() - устойчивость

обеспечена.

- устойчивость

обеспечена.

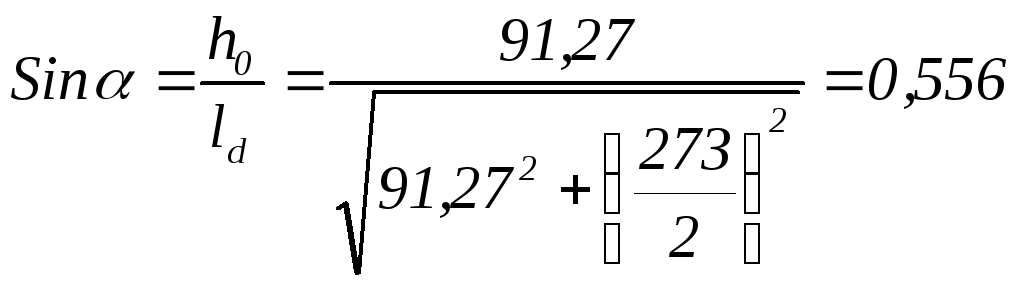

6.3.3 Расчет решетки подкрановой части колонны

Поперечная сила в сечении колонны Qmax = 200,9 кН.

Для стали С245 по таблице 8.2 учебника примерно определим, что

![]() кН

< Qmax

= 200,9 кН,

кН

< Qmax

= 200,9 кН,

следовательно, расчет решетки проводим на действие Qmax.

Усилие сжатия в раскосе:

![]() кН.

кН.

α = 340

α = 340

Зададим, что гибкость раскоса d = 80

![]() = 0,611.

= 0,611.

Тогда требуемая площадь сечения раскоса:

![]() см2.

см2.

Принимаем равнополочный уголок 100х10, для него Ad = 19,2 см2, imin = 1,96 см. Тогда максимальные гибкость и условная гибкость:

![]() ;

;

![]() = 0,587.

= 0,587.

![]() .

.

6.3.4 Проверка устойчивости колонны в плоскости действия момента как единого стержня

Геометрические характеристики всего сечения:

![]() см2;

см2;

![]() см4;

см4;

![]() см;

см;

![]() .

.

По формуле (20) СНиП II-23-81* определим приведенную гибкость:

![]()

где Ad1 = 2Ad = 227,3 = 54,6 см2 – площадь сечения раскосов в одном сечении;

- коэффициент, определяемый по формуле

![]() ,

,

где d = ld = 164,2 см;

b = hн = 100 см;

![]()

![]() .

.

Для комбинации усилий, догружающую наружную ветвь (сечение 4-4), N2 = -1488,9 кН; М2 = 1642,25 кНм:

![]() .

.

По таблице 73 СНиП II-23-81* находим, что коэффициент влияния формы сечения

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент для аналогичного

двутаврового сечения

– коэффициент для аналогичного

двутаврового сечения

Тогда приведенный относительный эксцентриситет

![]() .

.

По таблице 74 СНиП II-23-81* находим, что коэффициент е = 0,28.

![]() .

.

Для комбинации усилий, догружающих подкрановую ветвь (сечение 3-3), N1 = -2309,9 кН; М1 = -1008,4 кНм:

![]() .

.

По таблице 73 СНиП II-23-81* находим, что коэффициент влияния формы сечения

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент для аналогичного

двутаврового сечения

– коэффициент для аналогичного

двутаврового сечения

Тогда приведенный относительный эксцентриситет

![]() .

.

По таблице 74 СНиП II-23-81* находим, что коэффициент е = 0,446.

![]() .

.

Устойчивость сквозной колонны как единого стержня из плоскости действия момента проверять нет необходимости, так как она обеспечена проверкой устойчивости отдельных ветвей.

6.4 Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны

Расчетные комбинации в сечении над уступом:

1) M = 472,64 кНм; N = - 390,96 кН (загружение 1, 3, 4).

2) М = - 195,28 кНм; N = - 563,76 кН (загружение 1, 2, 5*).

Давление кранов Dmax = 1959,38 кН.

Прочность стыкового шва (Ш1) проверяем в крайних точках сечения надкрановой части.

Первая комбинация М и N (сжата наружная полка):

- наружная полка:

![]()

- внутренняя полка:

![]()

Вторая комбинация М и N (сжата внутренняя полка):

- наружная полка:

![]()

- внутренняя полка:

![]()

Прочность шва обеспечена с большим запасом.

Толщину стенки траверсы определяем из условия ее смятия:

![]() ,

,

где Rp – расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности, по таблице 1 СНиП II-23-81* Rp = Run,

Run – временное сопротивление стали разрыву, по таблице 51 СНиП II-23-81* принимаем Run = 37 кН/см2;

lef – определяем по формуле:

![]() ,

,

где bо.р. = 40 см – ширина опорных ребер балок;

tпл – толщина плиты, принимаем равной 25 мм.

Учитывая возможный перекос опорного ребра, примем толщину стенки траверсы tw = 15 мм.

При второй комбинации М и N усилия во внутренней полке:

![]() кН.

кН.

Для сварки применяем полуавтоматическую сварку в нижнем положении в среде углекислого газа сварочной проволокой Св-08Г2С диаметром d = 2 мм, для которой по таблице 4 СНиП II-23-81* находим, что нормативное сопротивление металла шва

![]() кН/см2.

кН/см2.

Коэффициенты условий работы шва wf = wz = 1,0 по пункту 11.2 СНиП II-23-81*.

Согласно таблице 3 СНиП II-23-81* расчетное сопротивление углового шва условному срезу по металлу шва:

![]() кН/см2,

кН/см2,

где wm = 1,25, - коэффициент надежности по материалу шва.

По таблице 3 СНиП II-23-81* расчетное сопротивление углового шва условному срезу по металлу границы сплавления:

![]() кН/см2.

кН/см2.

Для выбранного типа сварки примем соответствующие коэффициенты для расчета углового шва:

f = 0,9 – по металлу шва;

z = 1,05 – по металлу границы сплавления.

Определим, какое сечение в соединении является расчетным:

![]() кН/см2,

кН/см2,

следовательно

расчетным является сечение по границе

сплавления со швом

![]()

Принимаем катет шва kf = 6 мм.

Длина шва крепления вертикального ребра траверсы к стенке траверсы (Ш2):

![]() см

<

см

<

![]() см.

см.

Для расчета шва крепления траверсы к подкрановой ветви (Ш3) составляем комбинацию усилий, дающую наибольшую опорную реакцию траверсы. Такой комбинацией будет сочетание 1, 2, 3, 4, 5*:

N = 546,48 кН, М = -262,97 кНм.

Рассчитаем швы Ш3 на усилие:

![]() кН.

кН.

Примем катет шва kf = 8 мм, тогда требуемая длина шва:

![]() см.

см.

Из условия прочности стенки подкрановой ветви в месте крепления траверсы определим высоту траверсы hтр по формуле:

![]() см

см

где tw1 = 15 мм – толщина стенки двутавра 35К1 подкрановой ветви

RS – расчетное сопротивление стали сдвигу, по таблице 1 СНиП II-23-81* находится по формуле:

![]() кН/см2,

кН/см2,

Принимаем высоту траверсы h = 70 см (т.к. h = 60 см не пройдет по ).

Максимальная поперечная сила в траверсе с учетом усилия от кранов возникает при комбинации усилий 1, 2, 3, 4, 5*:

![]() где

k

= 1,2 – коэффициент, учитывающий

неравномерную передачу усилий Dmax.

где

k

= 1,2 – коэффициент, учитывающий

неравномерную передачу усилий Dmax.

Проверим на срез стенку подкрановой ветви в месте крепления траверсы:

![]()

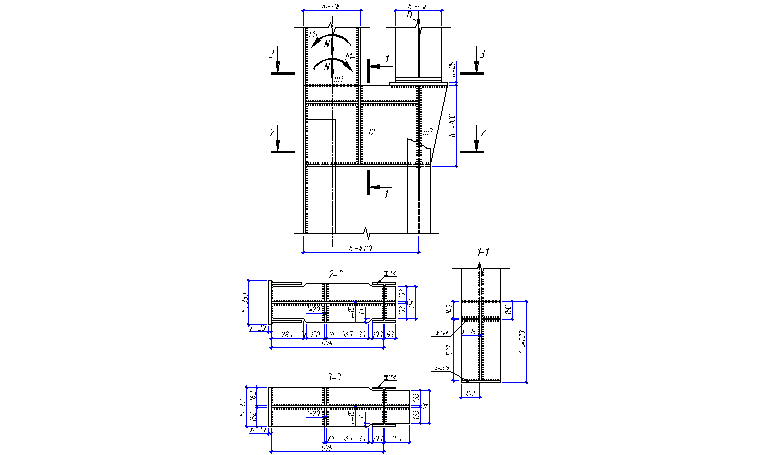

Конструктивное решение узла сопряжения верхней и нижней частей колонны представлена на рисунке 6.5.

Рис. 6.5. Конструктивное решение узла сопряжения верхней и нижней частей колонны.