- •Ионная полимеризация

- •Катионная полимеризация

- •Анионная полимеризация.

- •Собственно анионная полимеризация

- •Анионно-координационная полимеризация.

- •Полимеризация с вероятным образованием карбенов

- •Миграционная полимеризация

- •Полициклоприсоединение

- •Стро.Ение мономеров и их способность к полимеризации

- •Практические способы проведения полимеризации

Анионная полимеризация.

Эту группу реакций можно разделить на две части: собственно анионную и анионно-координационную. В первом случае в ходе полимеризации развиваются настоящие анионные структуры с целочисленным отрицательным зарядом. Во втором – происходит координация мономера с катализатором (в процессе инициирования) или с концом «живой» цепи (в процессе роста цепи); при этом образуются структуры с частичным отрицательным зарядом. Анионно-координационную полимеризацию лишь условно можно отнести к анионным процессам; иногда ее выделяют в самостоятельный тип полимеризации; но все же она ближе к анионной, нежели к другим типам полимеризации.

Собственно анионная полимеризация

По анионным механизмам полимеризуются: А. Винильные мономеры, содержащие при связи С=С электроноакцепторные группы (например, акрилонитрил, метилакрилат, нитроэтилен, а также стирол, который полимеризуется по всем механизмам); Б. Циклические мономеры, например, эпоксиды). Аналогично катионной полимеризации, здесь можно выделить процессы с чисто анионным инициированием и процессы с анион-радикальным инициированием.

Процессы с чисто анионным инициированием. Здесь при инициировании образуются карбанионы (при полимеризации винильных мономеров) или анионы с зарядом на гетероатоме, например, алкоголят-анионы (при полимеризации циклических мономеров).

А. Полимеризация винильных мономеров. Очень простой пример – полимеризация под действием амидов щелочных металлов в жидком аммиаке:

О бразующийся

при диссоциации амида металла анионNH2ˉ

намного активнее катиона К+;

поэтому инициируется именно анионная

полимеризация путем присоединения

этого аниона к молекуле мономера.

Акцепторная группа Х стабилизирует

анион и облегчает его образование. Рост

цепи идет по обычной схеме; стоит указать,

что здесь образуются не ионные пары, а

свободные ионы, т.к. растворитель –

сильно полярный аммиак. Обрыв молекулярной

цепи в

отсутствие примесей идет путем передачи

цепи на растворитель – аммиак.

бразующийся

при диссоциации амида металла анионNH2ˉ

намного активнее катиона К+;

поэтому инициируется именно анионная

полимеризация путем присоединения

этого аниона к молекуле мономера.

Акцепторная группа Х стабилизирует

анион и облегчает его образование. Рост

цепи идет по обычной схеме; стоит указать,

что здесь образуются не ионные пары, а

свободные ионы, т.к. растворитель –

сильно полярный аммиак. Обрыв молекулярной

цепи в

отсутствие примесей идет путем передачи

цепи на растворитель – аммиак.

Другой пример – полимеризация под действием металл-алкилов, например бутиллития:

С вязь

литий-углерод настолько полярная, что

находится «на грани ионной», поэтому

литийалкил легко превращается в ионную

пару, в которой анионный партнер намного

активнее катионного и инициирует

анионную полимеризацию. Как при

инициировании, так и при росте цепи

образуютсяионные

пары, а не

свободные анионы, т.к. полимеризация

под действием металл-алкилов проводится

в малополярных

растворителях

(металлалкилы реагируют с полярными

протонными растворителями). Обрыв цепи

в таких реакциях часто затруднен, но

«живые» цепи легко оборвать, добавляя

в систему после полимеризации донор

протона (спирт, кислоту).

вязь

литий-углерод настолько полярная, что

находится «на грани ионной», поэтому

литийалкил легко превращается в ионную

пару, в которой анионный партнер намного

активнее катионного и инициирует

анионную полимеризацию. Как при

инициировании, так и при росте цепи

образуютсяионные

пары, а не

свободные анионы, т.к. полимеризация

под действием металл-алкилов проводится

в малополярных

растворителях

(металлалкилы реагируют с полярными

протонными растворителями). Обрыв цепи

в таких реакциях часто затруднен, но

«живые» цепи легко оборвать, добавляя

в систему после полимеризации донор

протона (спирт, кислоту).

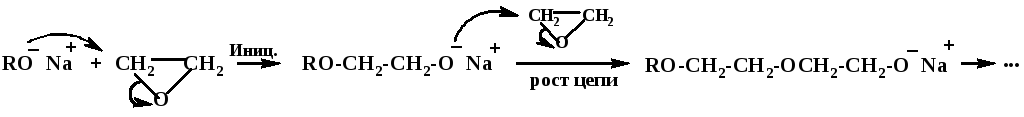

Б. Полимеризация циклических мономеровв наиболее чистом виде наблюдается для эпоксидов. Катализаторами могут служить гидроксиды и алкоголяты щелочных металлов:

П роисходит

хорошо известное нуклеофильное (SN2)

раскрытие эпоксидного цикла; в апротонной

среде образуются ионные пары; обрыв

цепи практически не происходит: для

этого необходимо добавить в систему

донор протонов, например, кислоту.

роисходит

хорошо известное нуклеофильное (SN2)

раскрытие эпоксидного цикла; в апротонной

среде образуются ионные пары; обрыв

цепи практически не происходит: для

этого необходимо добавить в систему

донор протонов, например, кислоту.

При полимеризации монозамещенного производного эпоксида нуклеофильная атака, как и полагается при механизме SN2, направлена на менее замещенный атом углерода:

Процессы

с анион-радикальным инициированием. В

этом варианте происходит одноэлектронный

перенос

от катализатора к молекуле мономера;

при этом мономер превращается в

анион-радикал.

Простой пример – полимеризация винильных

мономеров и 1,3-диенов под действием

щелочных металлов – хорошо известных

одноэлектронных доноров; инициирование

протекает по схеме:

Процессы

с анион-радикальным инициированием. В

этом варианте происходит одноэлектронный

перенос

от катализатора к молекуле мономера;

при этом мономер превращается в

анион-радикал.

Простой пример – полимеризация винильных

мономеров и 1,3-диенов под действием

щелочных металлов – хорошо известных

одноэлектронных доноров; инициирование

протекает по схеме:

Далее, аналогично катион-радикальным

процессам (см. выше), происходит

рекомбинация двух анион-радикалов ианионный рост цепи с двух концов

димерного дианиона:

Далее, аналогично катион-радикальным

процессам (см. выше), происходит

рекомбинация двух анион-радикалов ианионный рост цепи с двух концов

димерного дианиона:

Более

эффективно протекает реакция, если в

систему ввести вещество - «посредник»,

принимающее один электрон от щелочного

металла и затем передающее его мономеру.

Типичный пример – катализ анионной

полимеризации натрий-нафталиновым

комплексом:

Более

эффективно протекает реакция, если в

систему ввести вещество - «посредник»,

принимающее один электрон от щелочного

металла и затем передающее его мономеру.

Типичный пример – катализ анионной

полимеризации натрий-нафталиновым

комплексом:

Натрий-нафталиновый комплекс (28) образуется при взаимодействии натрия с нафталином; он представляет собой довольно устойчивый анион-радикал с делокализованными отрицательным зарядом и неспаренным электроном. При добавлении этого комплекса к мономеру комплекс передает мономеру «взятый напрокат» у натрия один электрон, превращая молекулу мономера в анион-радикал; далее – рекомбинация и «двусторонний» рост цепи, как описано выше. Для этого варианта характерно следующее:

1) Практически весь катализатор (комплекс) сразу реагирует с мономером, образуя мономерные анион-радикалы; следовательно, рост практически всех цепей начинается одновременно («общий старт»);

2)

При использовании апротонных растворителей

и исключении попадания в систему доноров

протонов обрыв цепи

не происходит,

и рост цепей продолжается вплоть до

полного исчерпания мономера («общий

финиш»). Поскольку все активные центры

(независимо от их величины) имеют примерно

одинаковую активность по отношению к

мономеру, скорость роста всех цепей

примерно одинакова и, следовательно, в

финале образуются «живые цепи» почти

одинаковой величины. Следовательно,

данный вариант – способ получения

полимеров с

малой степенью полидисперсности.

Средняя степень полимеризации так![]() ого

полимера определяется соотношением:

ого

полимера определяется соотношением:

Коэффициент 2 отражает то, что одна молекула мономера образуется из двух молекул катализатора (рекомбинация и рост цепи с двух концов).

Поскольку здесь образуются «живые» цепи, далее можно: А) Добавить в систему донор протонов и превратить «живые» цепи в обычные макромолекулы; Б) Добавить в систему другой мономер; полимеризация возобновится и образуетсяблок-сополимер; после достижения желаемого результата «живые» цепи обрывают, добавляя донор протонов.